|

|

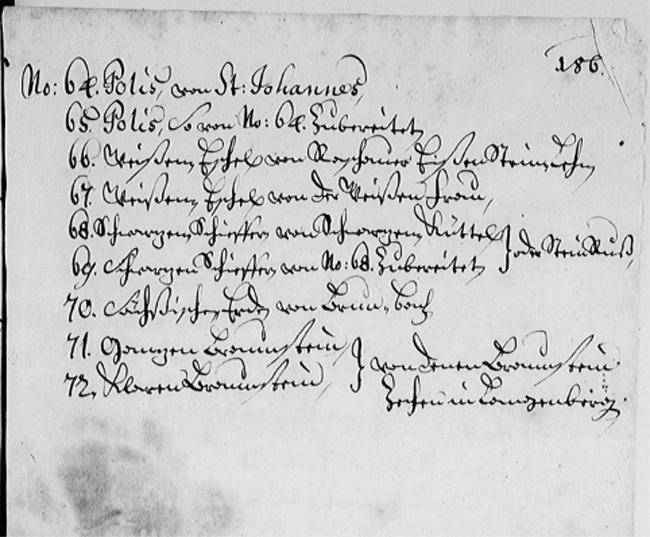

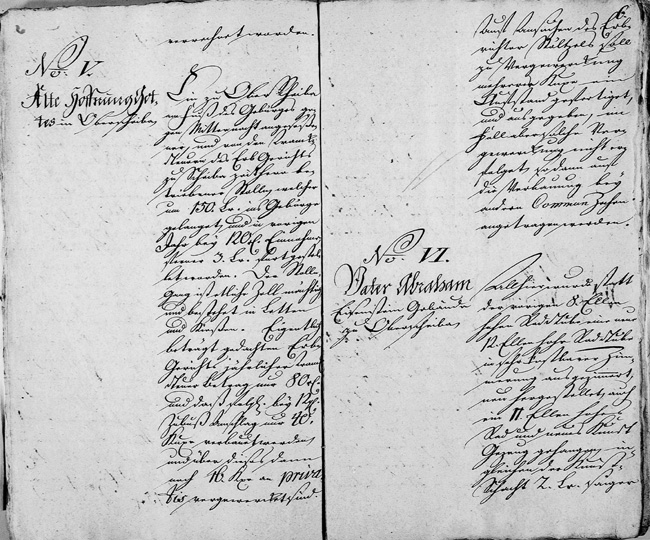

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

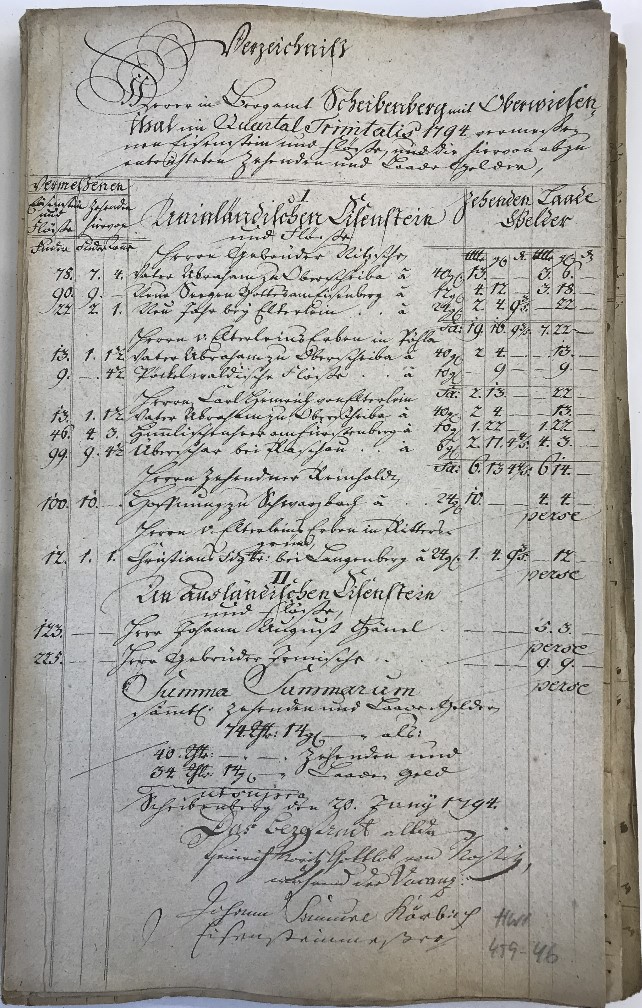

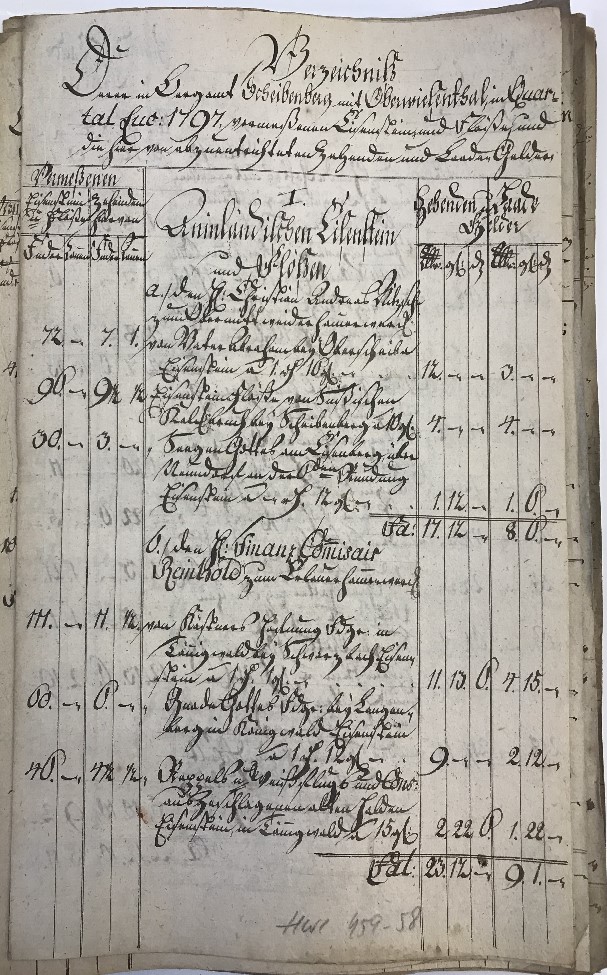

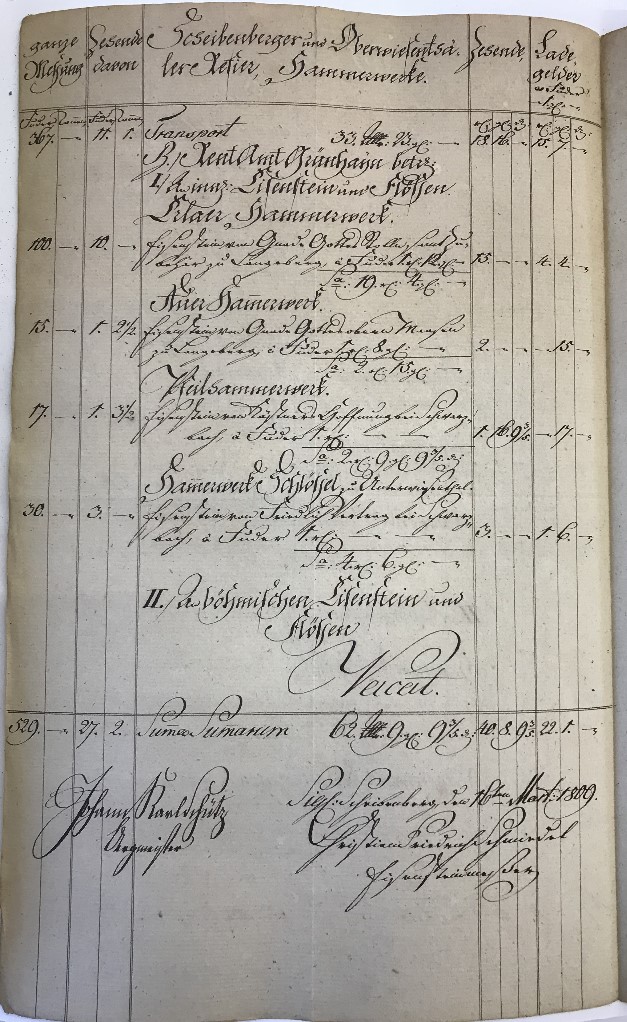

Zum Eisenstein- und Braunsteinbergbau

am Emmler bei Langenberg und Schwarzbach sowie bei Oberscheibe

‒ eine wahrscheinlich längst noch nicht

vollständige Materialsammlung

Das Material für diesen Beitrag haben wir

ab 2022 gesammelt.

Der Umfang des zu diesem Thema zu findenden Materials hat uns überrascht,

letztlich aber gefreut. Erfreulich war vor allem, daß eine Fülle von Unterlagen

inzwischen vom Sächsischen Staatsarchiv digital bereitgestellt wird ‒

Digitalisierung ist ja nicht grundsätzlich schlecht ‒ und hier

erleichterte sie uns unsere Recherchen natürlich erheblich. Über die

Suchfunktion in der Internetpräsenz des Sächsischen

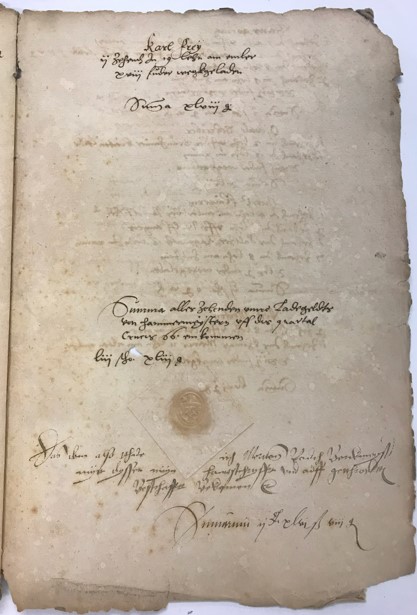

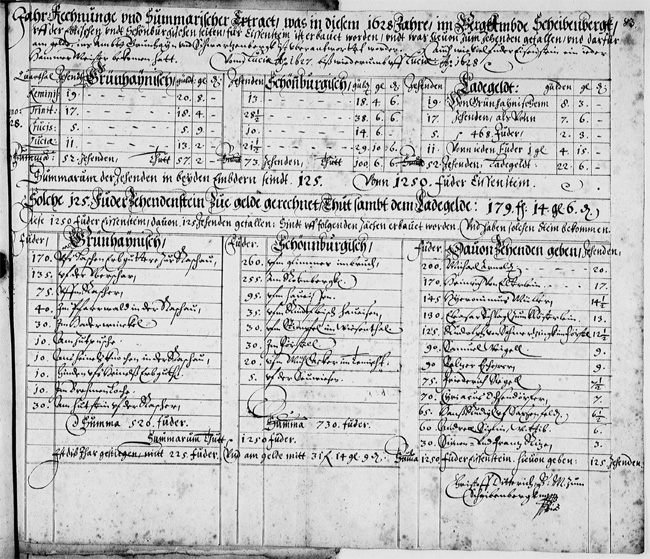

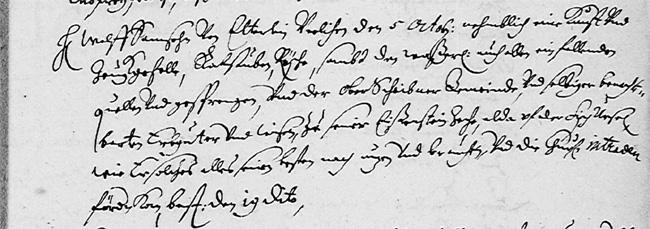

Dieser Beitrag unterscheidet sich deshalb aber auch dahingehend etwas von früheren Beiträgen, daß wir diesmal sehr systematisch fast sämtliches verfügbares Material durchgesehen haben. Allerdings machte gerade die Menge der Unterlagen auch Beschränkungen notwendig: Es ist wahrscheinlich völlig unmöglich, dieses Thema in irgendeiner Weise abschließend zu behandeln. Wir sind uns bewußt, daß es im Umfeld der von uns hier betrachteten Region noch etliche weitere Bergbauunternehmungen gegeben hat. Für weitere Ergänzungen zu diesem Thema gibt es noch viel Stoff zu finden und für unsere Nachfolger noch genug zu tun. Der folgende Text ist auch deshalb umfangreich geworden, weil wir in großem Umfang die Originalquellen ungekürzt zitieren. Das tun wir zum einen aus Respekt vor unseren Vorfahren, die uns gerade das hinterlassen haben, was sie zu ihrer Zeit für des Aufschreibens wert erachtet haben. Wir tun es aber auch, weil darin zahllose kleine Episoden enthalten sind, die verborgen blieben, würden wir nur allein Wesentliches herausziehen. Was denn eigentlich das Wesentliche ist, liegt nämlich im Auge des Betrachters und das kann ja bei jedem anders sein. Außerdem liebe ich die immer etwas schwülstige und dreimal geschraubte Schriftsprache unserer Altvorderen. Nur, wenn ich selber drei Anläufe brauche, um zu verstehen, worauf der Verfasser mit seinem Satz eigentlich hinaus will, erlaube ich mir, in meinen Transkripten ein paar Kommas hinzuzusetzen, um unseren Lesern das Verständnis leichter zu machen. Für die Unterstützung bei der Erstellung dieses Beitrages bedanken wir uns (in alphabetischer Reihenfolge) bei:

Letzte Ergänzungen

unseres Textes erfolgten im Juli

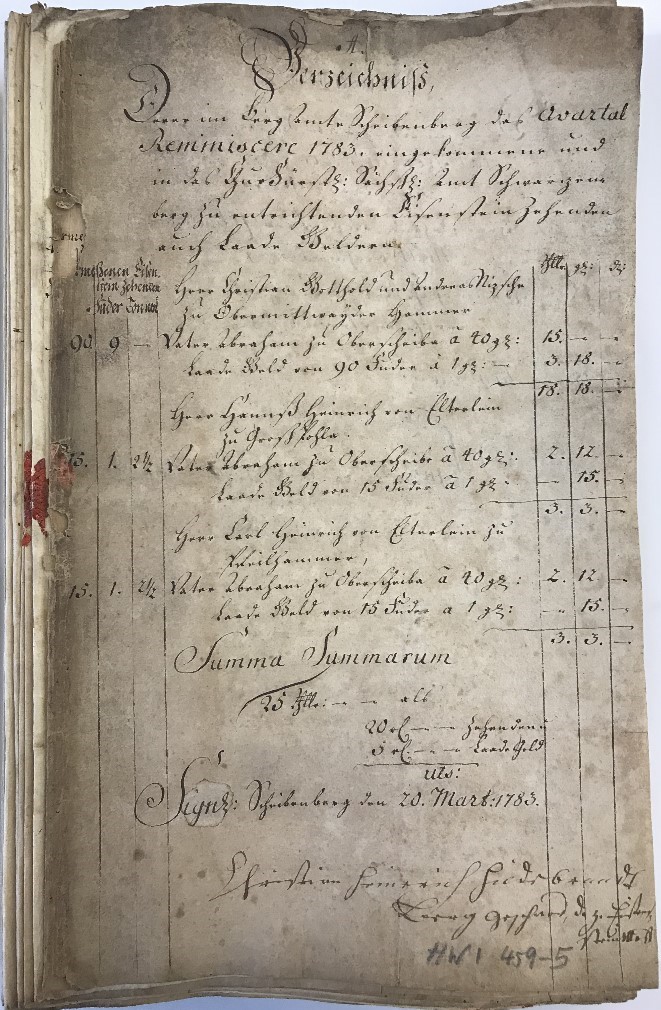

Sie können diesen Beitrag auf dem Recherchestand von Oktober 2024 vom Qucosa-Server der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden im PDF-Format herunterladen.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zur Lage und Regionalgeschichte

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

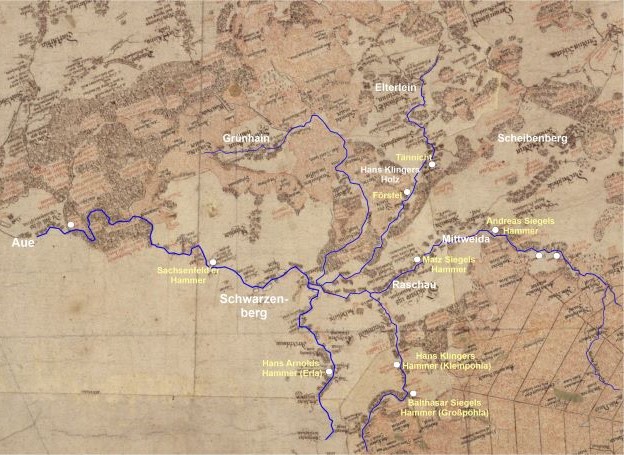

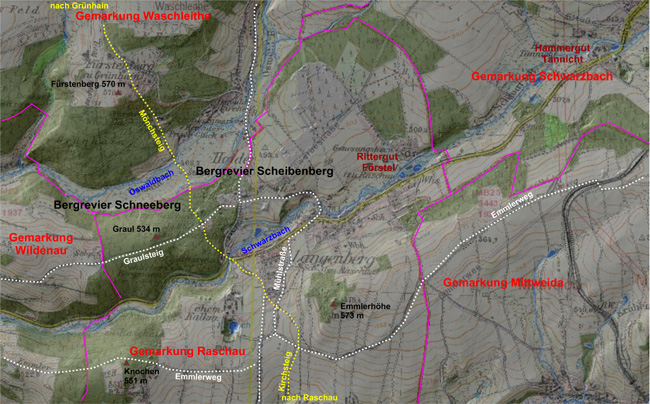

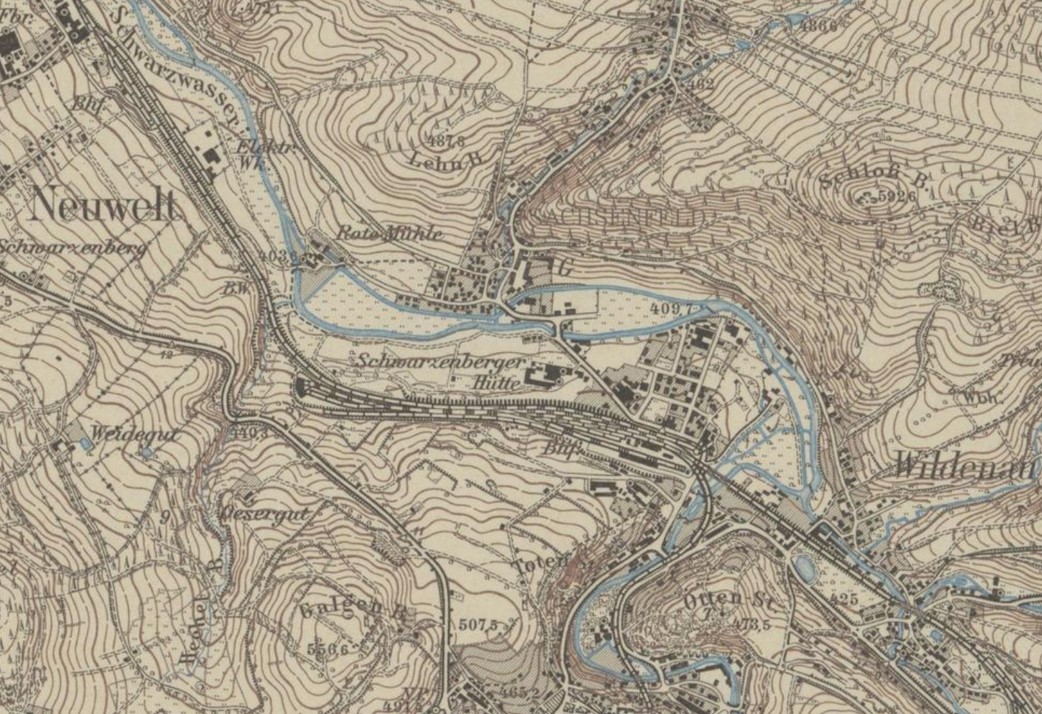

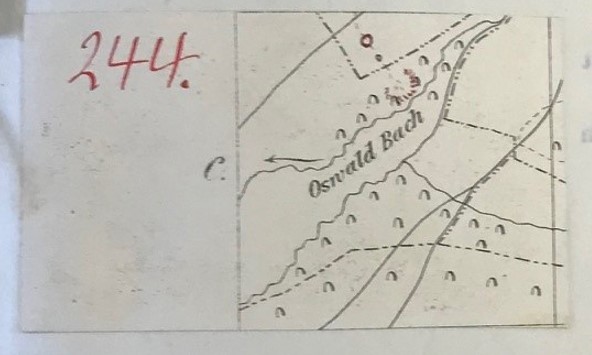

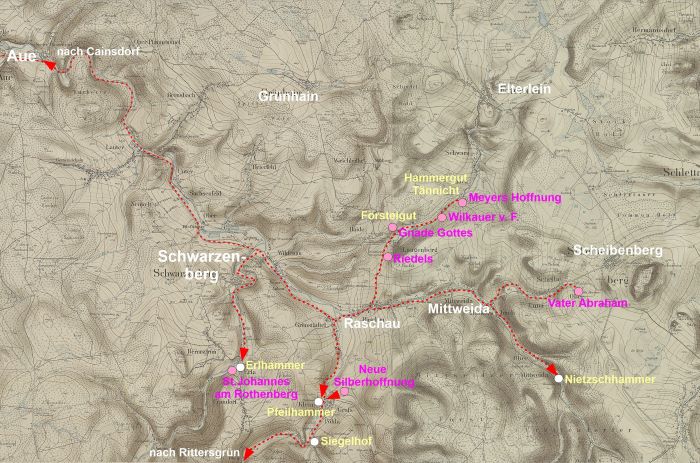

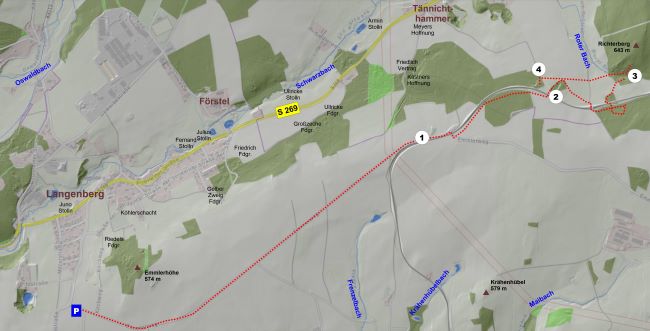

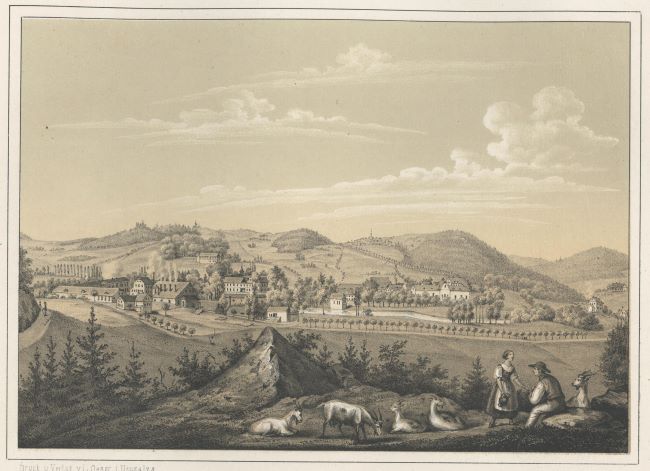

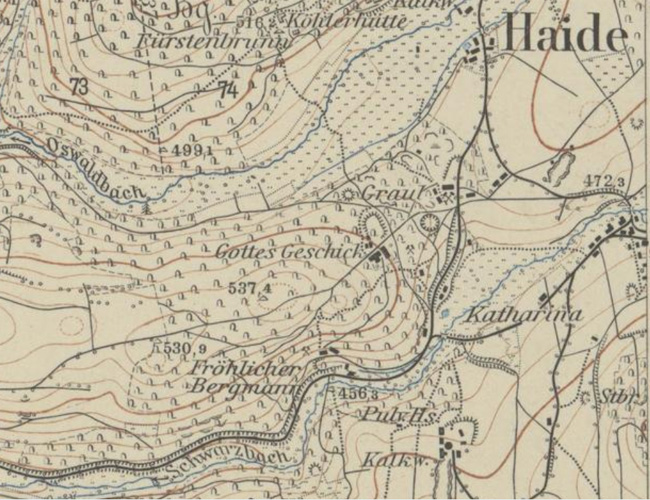

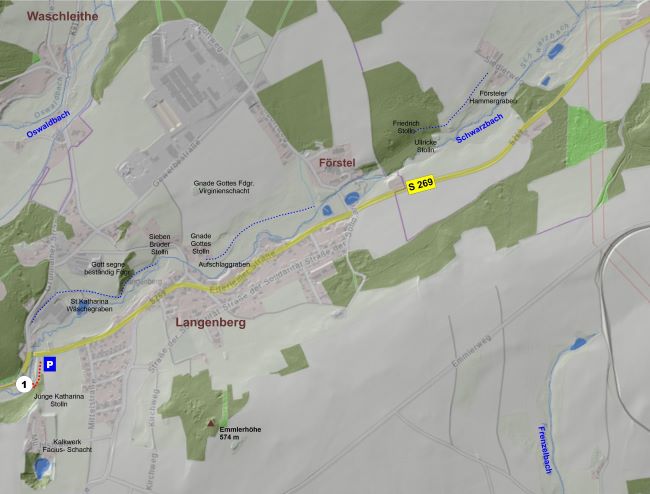

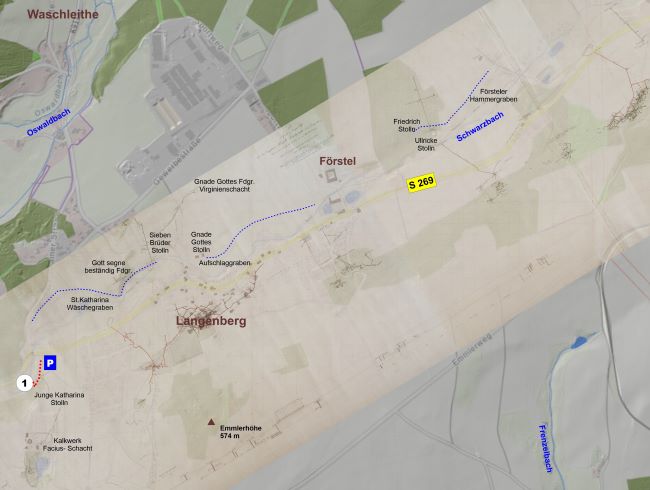

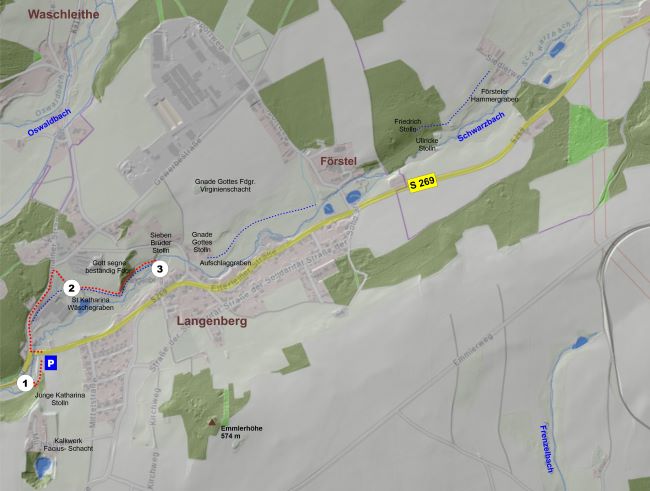

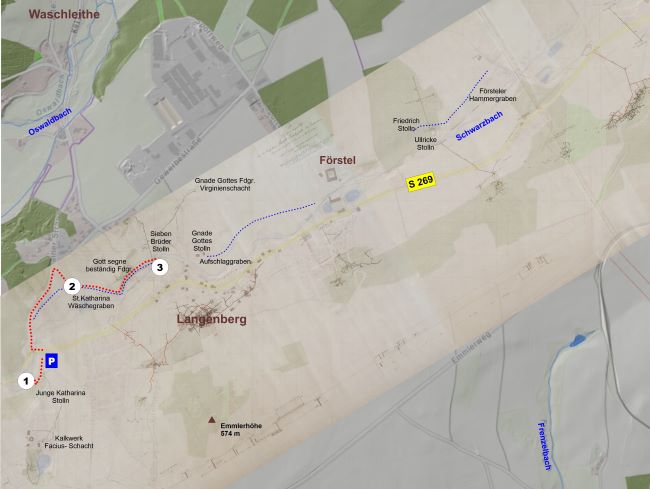

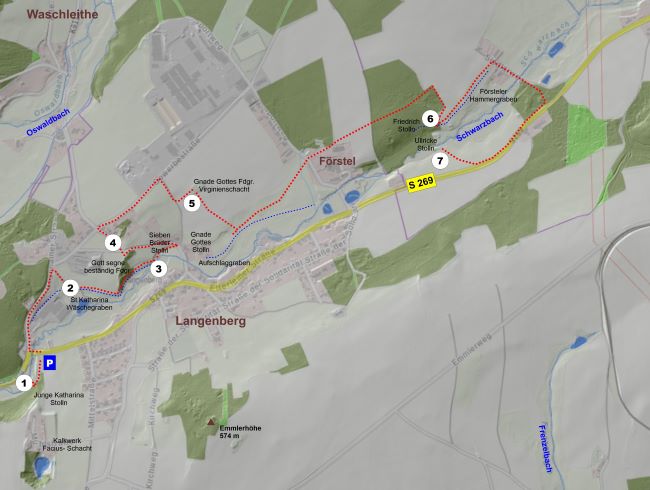

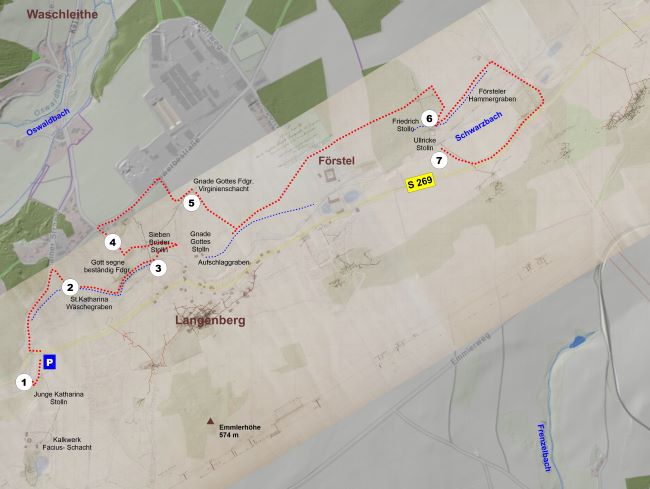

Hier waren wir schon einmal unterwegs, zunächst aber auf den Spuren des Kalksteinabbaus: Wir sind im oberen Teil des Westerzgebirges, wo das Schwarzwasser und seine Nebenflüsse ihre Täler in Quarzphyllit, Glimmerschiefer und Gneis eingetieft, im Zentrum der kuppelförmigen Schwarzenberg'er Kuppel den grobflaserigen Augengneis freigelegt und eine sehr abwechslungsreiche Landschaft geschaffen haben. Die markanteste Höhe im Osten ist der Scheibenberg mit seinen berühmten Basalt- „Orgelpfeifen“ und südlich des Mittweidatales liegen der Große und Kleine Hemmberg und das weithin sichtbare Oberbecken des Pumpspeicherwerkes. Diese Berge erreichen über 800 m Höhe. Nordwestlich bildet der Spiegelwald mit dem markanten König Albert- Turm eine weithin sichtbare Landmarke. Über den Scheibenberg und den Richterberg bei Schwarzbach verläuft auch die Wasserscheide zwischen dem Schwarzwasser und der Zwickauer Mulde im Westen und der Zschopau im Osten. Die Rote Pfütze unterhalb von Scheibenberg fließt bereits der Zschopau zu. Der Oswaldbach bei Haide hat sich bis auf etwa 480 m, der Schwarzbach bei St. Katharina auf 470 m, die Große Mittweida bei Grünstädtel auf 440 m eingeschnitten und das Schwarzwasser liegt in Schwarzenberg an der Einmündung der Großen Mittweida auf nur noch 414 m Seehöhe. Am Südhang des Mittweidatales verläuft die B 101 von Schwarzenberg nach Scheibenberg und weiter nach Annaberg. Den Nordhang des Tals der Großen Mittweida bildet der Emmler, ein Höhenrücken zwischen den Tälern der Mittweida und des Schwarzbaches, der sich in Richtung Westen verschmälert und am Knochen noch einmal einen relativen Hochpunkt erreicht. Am Nordhang des Emmlerrückens zum Schwarzbachtal hin lagen neben Kalksteingruben vor allem auf Eisenerz und Braunstein bauende Bergwerke. Am oberen Talschluß des Schwarzbachtales liegt schließlich das Städtchen Elterlein. Warum so oft die Bezeichnung „Silber- Emmler“ kolportiert wird, bleibt uns auch nach unseren Nachforschungen für diesen Beitrag verborgen, denn Silbererzbergbau haben wir – zumindest an der Nordseite dieses Bergrückens – nirgends gefunden; dagegen aber einen über mehrere Jahrhunderte sehr umfänglichen Bergbau auf Eisenerz und Braunstein. Vielleicht lagen ja an seiner Südseite einige Gruben, die tatsächlich auf Silbererze fündig geworden sind. Noch im Jahr 1891 wurde übrigens ein Schurffeld unter dem Namen „Silber- Emmler“ südwestlich des früheren Riedelschachtes bestätigt (40036, Nr. C12554). Dahinter stand in diesem Fall der uns aus dem weiteren Umfeld (etwa von Gelbe Birke und im Ehrenzipfel) bekannt gewordene, schlesische Bankier Rudolf Wiester. Die Geschichte dieser Schurffelder (es gab besonders in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch einige mehr davon) verfolgen wir aber nicht weiter, weil hier eigentlich nie wirkliche bergmännische Arbeiten aus diesen Erkundungsbewilligungen hervorgegangen sind. Im Rahmen dieses Beitrages betrachten wir in erster Linie das Schwarzbachtal und den Nordabhang des Emmlers. Eine Ausnahme bildet der Ort Oberscheibe: Westlich unterhalb der Stadt Scheibenberg liegt das ältere Dorf Oberscheibe und auf dessen Flur lag mit Vater Abraham eine der bedeutendsten Eisenerzgruben der Umgegend. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zur Frühgeschichte der Region um Schwarzenberg liefert uns der 1823 erschienene, 10. Band des „Vollständigen Staats- Post- und Zeitungs- Lexikons von Sachsen“ folgende Informationen: „Als ein Haupttheil des ungeheuern Miriquiduiwaldes, nachher die Böhmischen Wälder genannt, war der Bezirk in frühen Zeiten nur schwach bevölkert; nur hier und da mag ein Gasthof oder eine Köhlerhütte an den wenigen Straßen gestanden haben, welche durch den Wald nach Böhmen führten. Wälder achtete man aber damals wenig und so mag gar lange über diese Gegend kein Oberherr geboten haben; die wenigen Bewohner mögen Deutsche gewesen sein, welche sich den Verdrückungen der Serben*) entzogen hatten; wenigstens wurde die Gegend zu keinem serbischen Gau gerechnet. Nur einzelne Orte sind serbischen Ursprungs: Schwarzenberg (früher Czurnitz), Albernau, Bockau, Raschau, Sosa, wahrscheinlich auch Aue. … Im 10. Jahrh. aber, unter den Königen Heinrich I. und Otto I. kamen niedersächsische Familien auch hierher und eine derselben, nach Böckler, die der Grafen von Osterroda am Harz, baute bei Czurnitz ein festes Schloß und bildete eine Herrschaft, die östlich bis zur Pöhl; südlich ein Stück ins heutige Böhmen hinein (nämlich bis zum Hochgebirgskamm bei Abertham), westlich bis zur (Zwickauer) Mulde reichte; Burg und Herrschaft wurde nun häufig deutsch, folglich Schwarzenberg (denn czorny heißt schwarz) genannt. ... Das hiesige kathol. Decanat trans Muldam soll bereits im Jahr 968 errichtet worden sein.“ *) Gemeint sind hier natürlich nicht die heutigen „Serben“, sondern die „Sorben“ als Oberbegriff für die elbslawischen Stämme, in diesem Raum der Stamm der Chutizer. Die mittelalterliche Gaugrafschaft Chutizi mit Siedlungszentren bei Schkeuditz und Zwickau gelangte 974 durch Schenkung König Ottos, des II. an das Bistum Merseburg.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Region um Schwarzenberg wurde vermutlich schon vor 1200 durch fränkische Bauern besiedelt. Die Stadt Schwarzenberg wurde erstmals 1282 als „civitas Swartzenberg“ urkundlich erwähnt. Man geht aber davon aus, daß bereits deutlich früher eine Siedlung auf dem benannten Gebiet bestanden hat. Die Stadt selbst ist aus einer Befestigungsanlage entstanden, die vermutlich durch Herzog Heinrich II. von Österreich (*1107, †1177) als ersten urkundlich nachgewiesenen Besitzer der späteren Herrschaft Schwarzenberg, zum Schutz des wichtigen Handelsweges zwischen dem Pleißenland und Böhmen in dem bis dahin noch kaum besiedelten Gebiet angelegt wurde. Die Herrschaft Schwarzenberg stand deshalb unter Lehnshoheit der böhmischen Krone. Bereits 1170 soll die Herrschaft Schwarzenberg in den Besitz von Kaiser Friedrich, des I., genannt Barbarossa, übergegangen sein, der es wiederum seinem Sohn Kaiser Heinrich, dem VI. vererbte. Die Herrschaft wurde damit zeitweise zu einem Bestandteil des Pleißenlandes. Danach wechselten die Besitzer mehrfach: Im Laufe der Zeit waren die Vögte von Gera und Plauen, 1334 die Familie von Lobdeburg auf Elsterberg und schließlich die Burggrafen von Leisnig mit der Herrschaft als meißnische Lehnsträger von Stadt und Herrschaft Schwarzenberg nachgewiesen. Von diesen erwarb 1488 Wilhelm von Tettau die Herrschaft. Anfangs des 15. Jahrhunderts fielen die Hussiten auch in dieser Region ein und zerstörten 1429 die Burg Schwarzenberg. Schon bald aber kam es wieder zu einem Aufschwung. Auch der Bergbau florierte erneut. Am 30. Mai 1533 erkaufte Kurfürst Johann Friedrich, I. genannt der Großmütige, die Hälfte der Herrschaft Schwarzenberg von Georg von Tettau für 10.700 Gulden. Am 17. September verkauften die Brüder Albrecht und Christoph von Tettau für die Summe von 10.000 Rheinischen Gulden auch die andere Hälfte der Herrschaft an den Kurfürsten. Nach der Niederlage der Ernestiner im Schmalkaldischen Krieg teilten sich der jetzige Kurfürst Moritz von Sachsen (aus der albertinischen Linie) und Ferdinand, I. (der jüngere Bruder des Kaisers Karl, V., seit 1521 im Besitz der österreichischen Erblande, damit auch König in Böhmen, und nach dem Rücktritt seines Bruders 1556 selbst Kaiser des Heiligen Römischen Reiches) die Herrschaft Schwarzenberg als Kriegsbeute. Das Gebiet um Platten und Gottesgab hatte – damals noch als Herzog von Sachsen – Moritz schon zuvor im Prager Vertrag vom 15. Oktober 1546 Kaiser Karl, V. zugesagt. Im Gegenzug sollte er für seine militärische Neutralität im Schmalkaldischen Krieg Ländereien der Ernestiner und die Kurwürde erhalten, was mit der Wittenberger Kapitulation vom 19. Mai 1547 auch umgesetzt wurde. So gelangte der südliche Teil der Herrschaft Schwarzenberg wieder an die böhmische Krone, während deren nördlicher Teil von nun an endgültig bei Sachsen verblieb. Kurfürst August, I. ließ von 1555 bis 1558 die Burg zu einem kurfürstlichen Jagdschloß umbauen und erwarb im Jahr darauf das Dorf Sachsenfeld hinzu. Die amtssässige Bergstadt wurde nun Sitz des gleichnamigen kurfürstlichen Amtes, dessen Verwaltung vom Schwarzenberger Schloß aus erfolgte und entwickelte sich im Verlauf des 16. Jahrhunderts zu einem Verwaltungszentrum. Unter dem Stichwort des Amtes Schwarzenberg kann man im Postlexikon dazu lesen: „Schwarzenberg, und zwar das Kreisamt für das königl. sachs. Obererzgebirge, begreift eigentlich zwei Amtsbezirke: Schwarzenberg und Crottendorf, welche auch noch jetzt in Forst- und Jagdsachen getrennt sind, und durch die Pöhl voneinander geschieden werden… Dieser Bezirk, einer der größten und volkreichsten, der rauheste, waldigste und höchste, auch der städtereichste, aber dorfärmste in Sachsen, der südlichste im Erzgebirge, und überdem eine der interessantesten Gegenden Deutschlands, stößt westlich an die Aemter Voigtsberg und Plauen, nordwestlich an Wiesenburg, nördlich an Wildenfels, Stein, Hartenstein und Grünhayn, nordöstlich an Schlettau, östlich und südlich an Böhmen…“ Aus den Bezirken der Gerichtsämter Eibenstock, Grünhain, Johanngeorgenstadt, Oberwiesenthal, Scheibenberg, Schneeberg und Schwarzenberg wurde schließlich 1874 die Amtshauptmannschaft Schwarzenberg gebildet. 1878 kam die Schönburgische Herrschaft Stein dazu. Die Amtshauptmannschaft wiederum unterstand der Aufsicht der Kreishauptmannschaft Zwickau. Die amtshauptmannschaftliche Organisation bestand mit geringen Änderungen noch bis 1945 (30049, 32957).

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

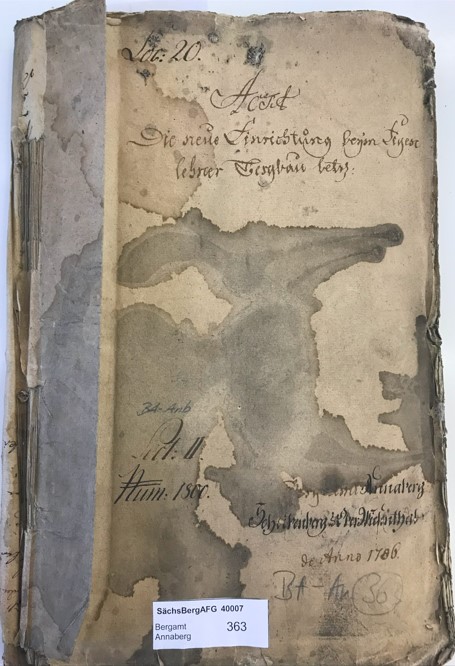

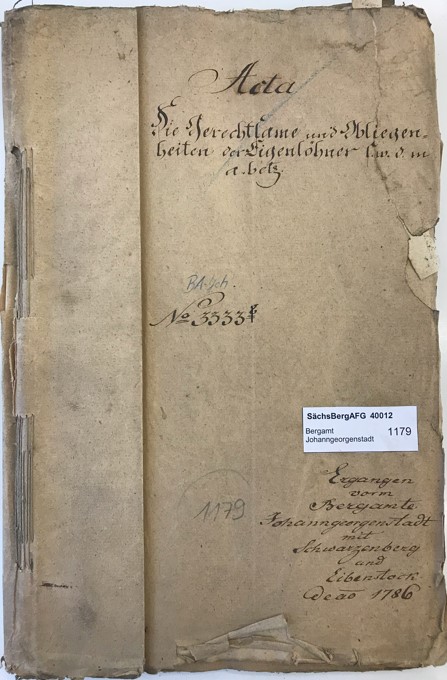

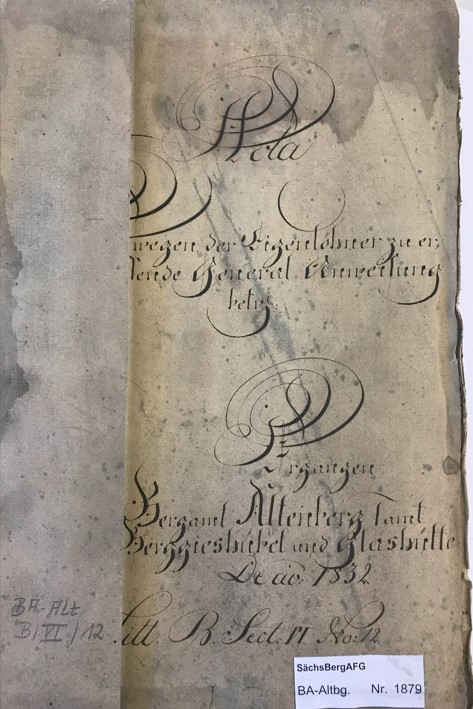

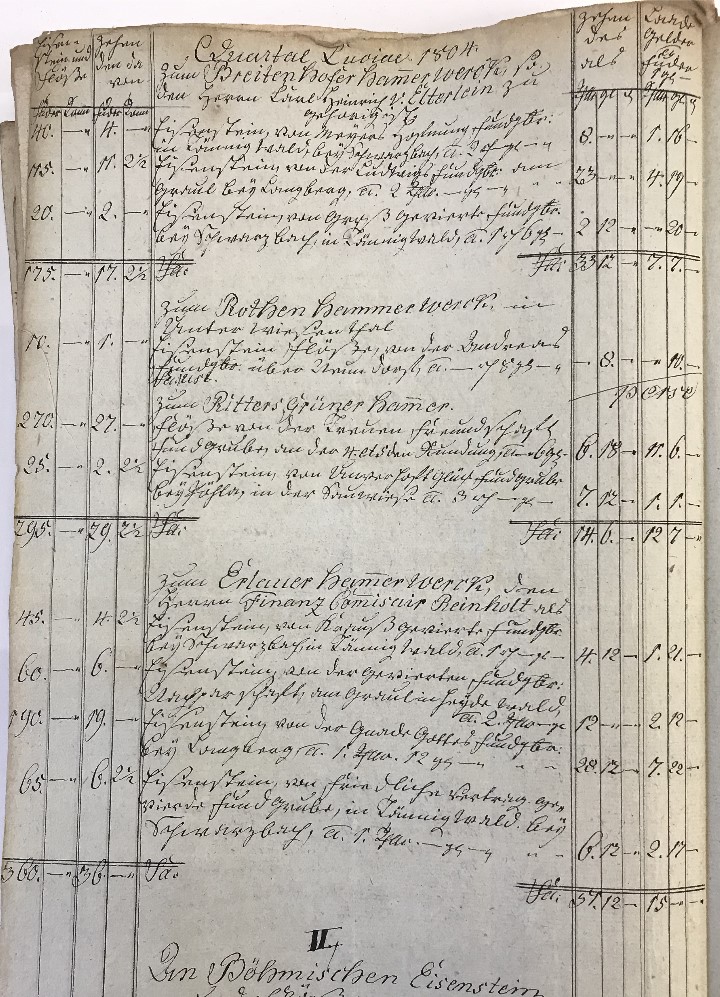

Der einst bedeutende Eisen- und Zinnbergbau in

der Region zog schon bald auch die Bildung eines Bergamtes in Schwarzenberg

nach sich. Im heutigen Stadtteil Erla wurde bereits 1380 ein erstes Hammerwerk

erwähnt. Ab 1515 ist mit

Georg Brosius auch ein Bergmeister in Schwarzenberg nachweisbar.

Verleihungen auf edle Metalle fielen jedoch noch in die Kompetenz der

kurfürstlichen (ernestinischen) Bergmeister in Schneeberg bzw. in Buchholz. Nach

dem Erwerb der Herrschaft Schwarzenberg 1533 durch Kurfürst Johann Friedrich,

I. genannt der Großmütige, erhielt der Bergmeister zu Schwarzenberg 1537

auch das Verleihungsrecht auf Silber und andere Metalle außerhalb der Bannmeile

um Schneeberg (32957, 40012, 40052).

Bereits 1529 wurden das Bergrevier Gottesgab und 1532 das Revier Platten aus dem südlichen Teil des Bergreviers Schwarzenberg ausgegliedert. Zwar bestätigte Kaiser Karl, V. dem jetzigen Kurfürsten Moritz im jüngeren Prager Vertrag von 1549 die halbe Bergwerksnutzung, jedoch gestaltete sich die Wahrnahme dieser Rechte sehr strittig, weil die böhmische Seite aus dem Erlaß der Bergordnung für die Zinnbergwerke Hengst, Platten und Gottesgab von 1548 durch Ferdinand I. später eine alleinige Ausübung des Bergregals herzuleiten versuchte (40012). Die Bergbauerträge aus den nun böhmischen Revieren wurden noch bis 1556 an die sächsischen Kurfürsten abgeführt, danach teilten sich Sachsen und Böhmen den Zehnten. 1579 wird erstmals auch eine Schwarzenberg'er Knappschaft erwähnt.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

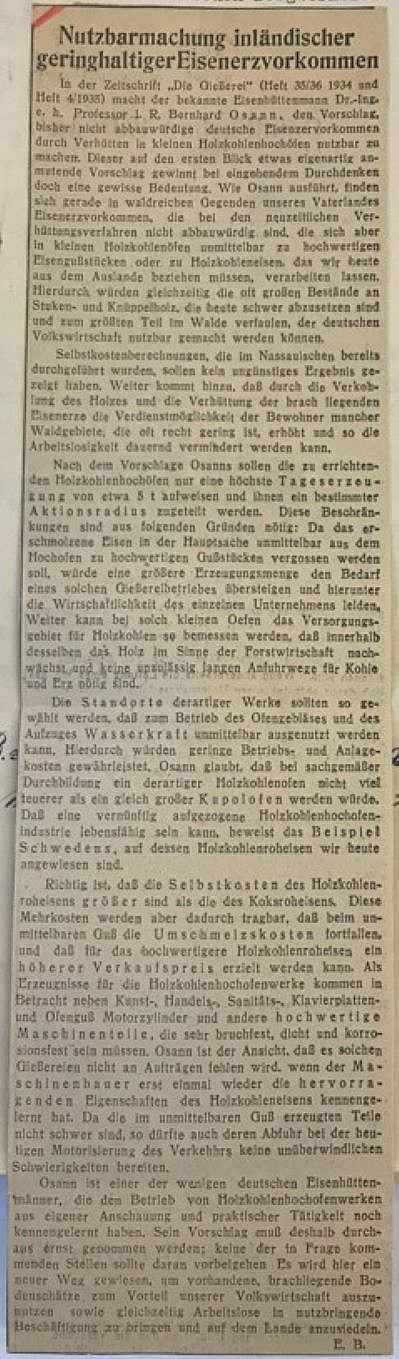

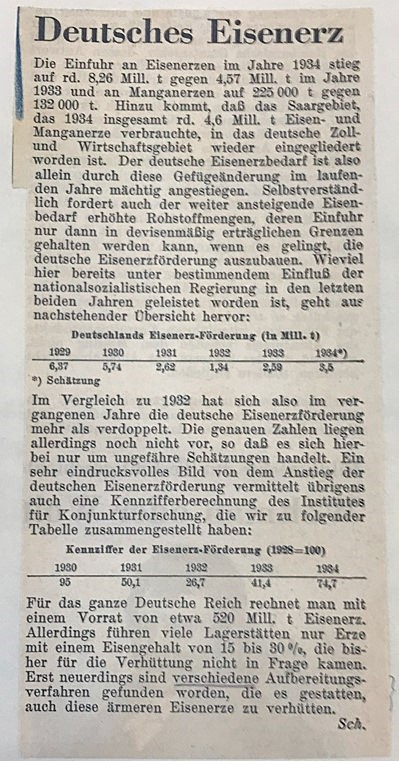

Und ebenfalls im Postlexikon finden wir auch die „Producte des Mineralreichs“ aufgeführt, „durch welche der Amtsbezirk ein vorzügliches Interesse erhält“: „Ohne allen Zweifel gehört dieser Amtsbezirk zu denjenigen Gegenden auf unserer Erde, welche die meisten Arten von Mineralien aufzuweisen haben. Ausgezeichnet ist schon die Manchfaltigkeit der Gebirgsarten, indem man außer Granit und Gneus, woraus die meisten Berge bestehen, auch Grünstein (in Nordwest), Grauwacke (am Fichtelberq), Sandstein (bei Aue), Glimmerschiefer, Basalt (bei Scheibenberg), Kalkstein und Marmor, Quarz u. s. w. findet…“ Für das von uns näher betrachtete Gebiet werden u. a. aufgezählt: „Braunsteinerz (bei Scheibenberg), gediegener Arsenik und Arsenikblüte, (...) natürlicher Vitriol (bei Markersbach), Pinit (bei Schwarzenberg, wo auch Diopsid, Sahlit, Kolophonit und Allochroit zu erwähnen sind), trefflicher Marmor bei Crottendorf, Bärenloh und Scheibenberg), u. s. w. (...) Das Eisen dagegen ist das Hauptproduct der Reviere Schwarzenberg, Eibenstock und Scheibenberg und ernährt in den Gruben und Waldungen, auf den Hammerwerken, Köhlereien, in den Stab-, Blech , Zain-, Drath- und Schaufelhämmern, auch durch das Bau- und Fuhrwesen mehrere tausend Familien.“ Unter den „Fabriken für Mineralproducte“ im Amtsbezirk werden 1823 außerdem „3 große königliche*) und mehrere kleine Kalköfen“ aufgeführt. *) Oberscheibe und Crottendorf sowie eines an der Bärenlohe bei Hammerunterwiesenthal waren damals bereits „fiskalische“ Kalkwerke.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Bereits 1215 wurde östlich von Schwarzenberg die Burg Grünhain, spätestens 1233 auch das Zisterzienser- Kloster Grünhain gegründet – Keimzelle des späteren Amtes Grünhain. 1240 stattete der damalige Klosterstifter, der Burggraf Meinher von Meißen, das Kloster mit umfangreichen Ländereien aus, darunter einige der im Weiteren genannten Orte. Die Meinheringer stellten von 1199 bis zum Erlöschen der Linie 1425 über acht Generationen die Burggrafen von Meißen und bildeten als königliche Beamte gemeinsam mit dem Bistum gewissermaßen einen „Gegenpol“ zum markgräflichen Machtanspruch. In ihrem Besitz waren umfangreiche Ländereien, damals u. a. auch die später schönburgische Grafschaft Hartenstein. 1267 wird Grünhain erstmals auch als Städtchen urkundlich genannt und bereits seit 1339 sind im Gebiet des Klosters auch Erzgruben aktenkundig. Aus Geldmangel und aufgrund von Streitigkeiten der reichsfreien Herren von Wildenfels mit dem sächsischen Haus Wettin wurde die Grafschaft Hartenstein 1406 von Burggraf Heinrich I. von Hartenstein an das Haus Schönburg verpfändet. Da er die Grafschaft Hartenstein bis 1416 nicht zurückkaufen konnte, fiel sie endgültig an die Schönburger und wurde Teil der Schönburgischen Herrschaften. Allerdings kam es danach noch zu lang anhaltenden Besitzstreitigkeiten zwischen den Schönburgern und den Wettinern. Mit dem Preßburger Machtspruch 1439 erhielten die Wettiner indirekt die Lehnshoheit über die Grafschaft Hartenstein und 1456 bzw. 1457 wurde der Übergang in ein kursächsisches Afterlehen von Kaiser Friedrich III. nochmals bestätigt (wikipedia.de). Nach der Leipziger Teilung 1485 gehörte Grünhain zunächst zur ernestinischen Linie der Wettiner. Nach der Reformation wurde das Kloster Grünhain 1533 säkularisiert. Im Jahr darauf taucht erstmals die Bezeichnung Klosteramt Grünhain auf. Nach der Niederlage der Ernestiner im Schmalkaldischen Krieg 1547 wurde das Amt Grünhain dann albertinisch. 1566 erhält Grünhain die Bergfreiheit, die 1694 vom Kurfürsten nochmals bestätigt wurde. Zum Amtsbezirk Grünhain gehörten auch die Dörfer Wildenau, Raschau, Waschleithe und Langenberg. Das Amt Grünhain bestand noch bis 1856 als eigenständiger Teil des Erzgebirgischen Kreises und ging danach in den Amtshauptmannschaften Schwarzenberg, Annaberg (Pflege Schlettau) und Chemnitz (Gebiete nördlich von Stollberg/Erzgeb.) auf.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

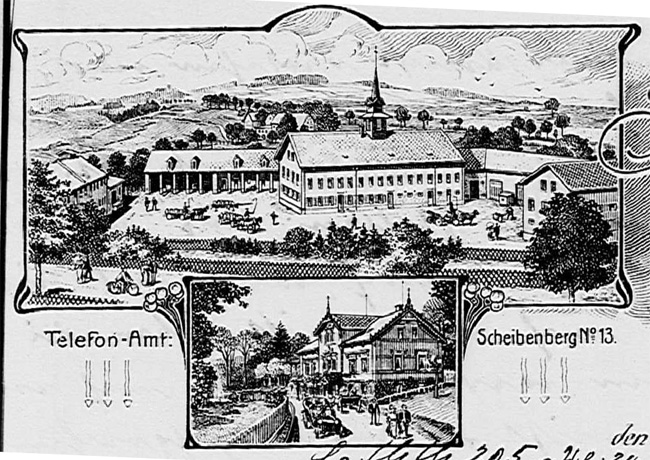

Elterlein ist als Ansiedlung an der historischen „Salzstraße“ von Halle nach Prag entstanden und sternförmig von dem auf einem Hochplateau befindlichen Marktplatz ausgehend, gegen Westen bis auf fast 750 m ansteigend und nach drei Seiten abfallend, in die den Ort umschließenden Auen von Schlangenbach und Schwarzwasser mündend, angelegt. Entlang der Gewässer im Tal haben sich sehr früh Hammerwerke, Hütten, Mühlen und später Industrie angesiedelt (elterlein-stadt.de). Der Name Elterlein wird meist von Altarlein, also einem kleinen Altar an diesem Weg, abgeleitet. Erstmals wurde Elterlein 1406 urkundlich erwähnt. Angaben, wonach der Ort bereits 1118 bestand, sind nicht belegt. Auch die Ersterwähnung als Stadt ist erst für 1483 schriftlich belegt, als Kurfürst Albrecht und Herzog Ernst auf Bitten von Ernst von Schönburg die Privilegien der Stadt bestätigten, nachdem die vorher verliehenen Privilegien verbrannt waren (wikipedia.de). Zu dieser Zeit gehörte Elterlein ‒ wie das 1522 von den Schönburgern begründete Scheibenberg ‒ zur Grafschaft Hartenstein. Die Schönburger unterhielten hier um 1500 ein eigenes Bergamt, das später aber im Bergamt Scheibenberg aufging. Am 2. Mai 1559 wurde der obere Teil der Grafschaft Hartenstein von den Schönburgern an die Wettiner verkauft und daraus das kursächsische Amt Crottendorf gebildet. Das Bergamt Scheibenberg wurde ‒ zusammen mit den ebenfalls schönburgischen Bergämtern Oberwiesenthal und Hohenstein- Ernstthal ‒ nach dem Hauptrezeß zwischen Wettinern und Schönburgern von 1740 dem kombinierten Bergamt Annaberg zugeschlagen. Die Stadt ist auch Stammsitz der gleichnamigen Adelsfamilie. Schon Heinrich von Elterlein (*1485, †1539) war selbst Berg- und Hammerherr in Elterlein und darüber hinaus Zehntner in Annaberg und Marienberg. Wohl das bekannteste Mitglied des Hauses Elterlein war zweifellos Heinrichs Tochter Barbara, verh. Uthmann, die – erst als Witwe – zu eigenem unternehmerischen Erfolg und hohem Ansehen, insbesondere durch die Einführung des Spitzenklöppelns in Annaberg, gelangte. Auch Johann (Hans) von Elterlein war nicht nur Hammerherr in Elterlein, sondern auch Landvogt, Stadtvogt, Bergamtsverwalter sowie Richter in Annaberg. Er war es, der am 24. Mai 1514 vom Hofpfalzgrafen Wolfgang Steinberger den bürgerlichen Wappenbrief erhielt. Am 28. Oktober 1766 wurde mit Hans Heinrich von Elterlein, Konsistorialrat des Stiftes Meißen, das erste Familienmitglied auch in den Reichsadelstand erhoben. Von 1997 bis 2008 bildeten dann Elterlein, Geyer und Tannenberg eine Verwaltungsgemeinschaft. Seit dem 1. Januar 2009 bildet Elterlein mit seinen Ortsteilen Schwarzbach und Hermannsdorf nun eine Verwaltungsgemeinschaft mit Zwönitz und Hormersdorf (erfüllende Gemeinde ist Zwönitz).

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

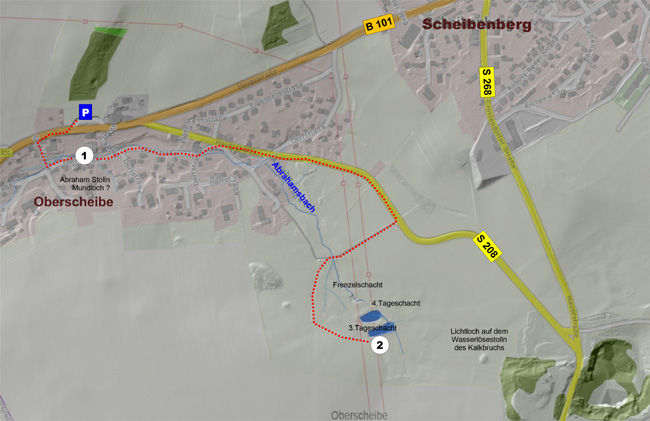

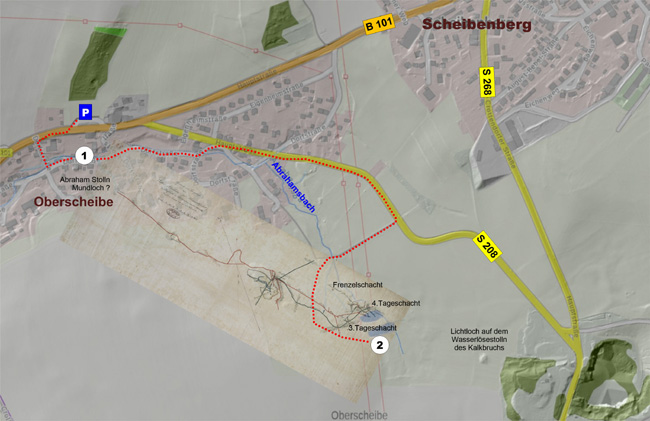

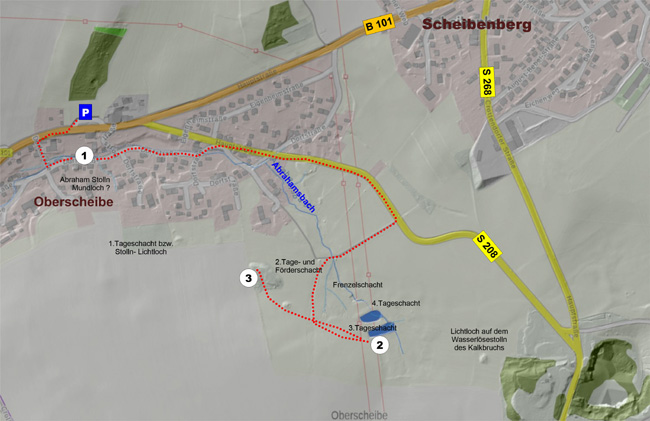

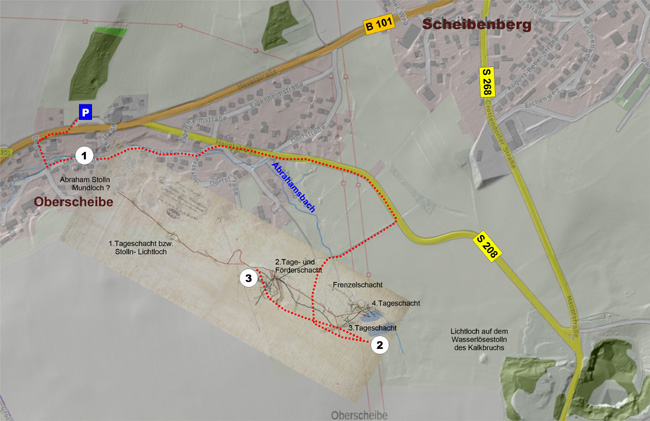

Oberscheibe, in diesem Beitrag der östlichste Punkt, ist wahrscheinlich auch schon Ende des 12. Jahrhunderts als Waldhufendorf entstanden. Die urkundliche Ersterwähnung des Dorfs als Schybe fällt aber erst auf das Jahr 1402, als es von der Grafschaft Hartenstein an das Kloster Grünhain verkauft wurde. Später wurde das Territorium jedoch von der Grafschaft Hartenstein wieder eingelöst. Die Oberscheibner Einwohner gingen ursprünglich nach Markersbach in Kirche, mußten während der Reformationszeit eine katholische Kapelle in Mittweida besuchen und wurden schließlich 1539 nach Scheibenberg umgepfarrt. Nach dem Schönburgischen Erbbuch gab es im Jahr 1559 im Ort ‒ jetzt Scheuba genannt ‒ 31 besessene Mann. Oberscheibe besaß ein Erbgericht mit eigener Brauerei (heute Privatbrauerei Fiedler), eine eigene Winkelschule und zwei bereits 1547 bezeugte, vom Scheibner Bachel getriebene Mühlen. Auf heutigen Karten ist der Scheibner Bach auch als Abrahamsbach benannt, was auf das hier gelegene Eisenerzbergwerk Vater Abraham zurückgeht.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Bei August Schumann liest man 1820 über

den Ort: „Oberscheibe, ein Dorf des Amtes Crottendorf oder jetzt des

Kreisamts Schwarzenberg im sächsischen Obergebirge, ist demselben unmittelbar

unterworfen, und liegt in einem flachen Grunde, der nächst unterm Orte zum Thal

wird, am Anfang des Scheibenwassers oder Markersbaches, am südwestlichen Fuße

des Scheibenberges, der ursprünglich vom Dorfe seinen Namen hat, nur 1.000

Schritt südwestlich vom Städtchen Scheibenberg, an der Chaussee von

Schwarzenberg nach Annaberg... es erstreckt sich ¼ Stunde lang in westlicher

Richtung bis dicht an denjenigen Theil von Markersbach hinunter, welche

Unterscheibe genannt wird. Der Ort enthält meist Güter, die aber enge beisammen

stehn, und überhaupt in etwa 40 Häusern gegen 260 Einwohner... (die) außer der

Feld- und Viehwirthschaft und der Klöppelei auch den Bergbau, das Nägelschmieden

und allerlei andre Eisenarbeit treiben.

Das Erbgericht ist ein ansehnliches Gut an der Chaussee, jenseits welcher vor einiger Zeit ein ausgezeichnet schönes Brau- und Malzhaus angelegt wurde; die Brauerei ist stark, und das Bier recht beliebt. Noch giebt es hier 2 Mühlen und ein Wirthshaus. Ueber dem Dorfe liegt die bekannte Grube Vater Abraham, welche durch einen Stolln bei Unterscheibe gelößt ist; der hier gewonnene Eisenstein wird vorzüglich auf dem Obermittweider Hammer ausgeschmolzen und das Eisen eben da und in Mittweide verarbeitet. Bei diesem Dorfe ist ein Kalkbruch, aus welchem man jährlich über 1.000 Fässer Kalk gewinnt. — Das sogenannte Zwergloch, von welchem man sich in der Gegend gern schauerliche Geschichten erzählt, ist nichts als ein verfallener Stolln.“

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Auch Schwarzbach gehört zu den Dörfern, die am Ende des 12. Jahrhunderts durch planmäßige Besiedlung, vermutlich durch mainfränkische Bauern, angelegt wurden. Die erste urkundliche Erwähnung findet sich im Jahr 1240, als Schwarzbach (damals Swartzpach) mit einer Reihe weiterer umliegender Dörfer dem Kloster Grünhain geschenkt wurde. Ein Exemplar einer lateinisch geschriebenen Urkunde aus demselben Jahr 1240, wohl aufgesetzt vom damaligen Abt Brüning des Klosters und gesiegelt von Meinher, II., Burggraf zu Meißen, ist im Sächsischen Staatsarchiv erhalten geblieben (10024, Loc. 08936/44, Blatt 36f). Darin bestätigte Meinher, daß der ehrwürdige Herr Brunigus, Abt des Klosters zu Grünhain, die Dörfer Raschau, Markersbach und Schwarzbach als dauerndes Eigentum für das Kloster angekauft habe. Verkäufer war Albertus von Oriwineßdorf (Ortmannsdorf), der diese drei Dörfer innehatte, wobei Markersbach und Schwarzbach Afterlehn von Henricus de Zedelitz (Heinrich von Zedtlitz) als Lokator waren, welcher seinerseits damit von dem Burggrafen belehnt war, mit Raschau war Albertus dagegen direkt vom Markgrafen belehnt. Albertus erhielt 106 Mark, der Burggraf und seine Erben erhielten für ihre Einwilligung 30 Mark. 17 Mark wurden für Heinrich von Zedelitz bestimmt. Mit den Orten gingen auch der jährliche Zins an Geld, die Wälder, Jagden, Fischgewässer, Weiden und Muthen in das Eigentum des Klosters über (chronik-raschau.de). Nach einer Feuersbrunst und der Zerstörung des Ortes im Jahre 1322 wurde durch die Unterstützung der Grünhain'er Mönche, die dazu einen Ablaß von Papst Johannes XXII. erwirken konnten, Schwarzbach neu aufgebaut. Der Hammerherr Hans Klinger (im Hammergut Tännicht) wird auch in der Ablaßbulle als eine für die Ausstellung des Ablaßbriefes maßgebliche Persönlichkeit genannt. Nach der Reformation und der damit verbundenen Säkularisierung des Klosterbesitzes kam Schwarzbach 1536 an das aus dem Kloster hervorgegangene Amt Grünhain. Nachdem Anfang der 1520er Jahre in den Dörfern des Klosters Grünhain der neue lutherische Glaube eingeführt worden war, verlief zwischen den nun evangelischen Klosterdörfern Raschau, Markersbach und Unterscheibe und dem katholisch gebliebenen, schönburgischen Dorf Mittweida nicht nur eine Herrschafts-, sondern auch eine Konfessionsgrenze. Im Verlaufe des 16. Jahrhunderts verdingten sich immer mehr Einwohner im aufstrebenden Bergbau. Rings um das Dorf entstanden zu dieser Zeit Berg- und Hammerwerke, die die Lebensgrundlage der gesamten Region wurden. Bereits infolge des 30jährigen Krieges und erneut durch den Siebenjährigen Krieg 1756 bis 1763 kam der Bergbau fast ganz zum Erliegen. Am Ende des 19. Jahrhunderts verlor der Bergbau endgültig seine Bedeutung, so daß viele Schwarzbach'er Einwohner nun ihren Lebensunterhalt in der Holz- und Blechindustrie bestreiten mußten.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

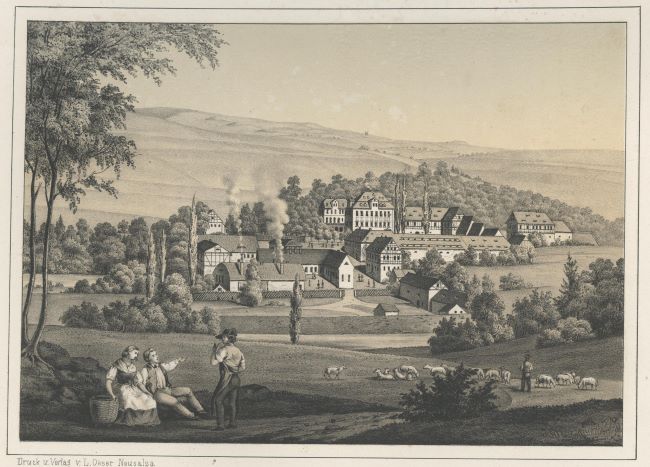

Im 1825 erschienenen 10. Band des „Vollständigen Staats- Post- und Zeitungs- Lexikons von Sachsen“ kann man zum Dorf Schwarzbach lesen: „Es liegt in weitschichtiger Bauart nahe bei Elterlein, welches eine Gasse in südlicher Richtung bis hierher vorschiebt, längs der Straße nach Raschau und Schwarzenberg, auch nach Scheibenberg - in einem oberwärts engen, unten aber freundlichern, tiefen, stark gewundenen, steil abfallenden Thale… Es treibt auf seiner starken, nur mäßig fruchtbaren und höchst bergigen Flur guten Flachsbau, hat nach Südost hin bedeutende Holzung, und nährt sich zum Theil von Holz- und Blecharbeit, Bergbau u. s. w. Zur Kirche geht der Ort nach Markersbach; nur das Tännicht (siehe diesen Artikel) am untern Ende des Dorfes ist nach Elterlein gepfarrt... Das oberste Haus ist die, sehr vortheilhaft bekannte, mit doppeltem Gezeug versehene, durch Blitzableiter gesicherte, schön gebaute Papiermühle; nächst bei ihr steigen einige Felsklippen an. Noch giebt es 2 Mahlmühlen, 1 Bretmühle, ein Erbgericht, welches 1803 auf 10.664 Thlr. (gewürdigt ?) wurde, und im Tännicht ein Hammergut nebst starker Kalkbrennerei.“ Natürlich sehen wir uns auch den Artikel zum Tännichthammer an und schlagen dazu den 1826 gedruckten Band 11 des Postlexikons auf: „Tännicht, in ältern Zeiten Tennicht, ein Oertchen im erzgebirg. Amte Grünhayn, am Schwarzbache, zwischen Grünhayn und Scheibenberg, unweit Förstel und am westlichen Fuße des hohen Kräuselbergs in einem schönen tiefen Thale gelegen, wird zur Commun Schwarzbach gerechnet, welches weiter oben liegt, und begreift ein Hammergut mit einigen Häusern, die nach Elterlein gepfarrt sind. Das Gut legte 1500 als ein bedeutendes Hammerwerk der reiche Elterleiner Caspar Klinger*), an, von welchem der Ablaßbrief in der Markersbacher Kirche herrührt, und dessen Ansehen 1525 die Bauernunruhen hiesiger Gegend dämpfte. Das Gut besitzt einen trefflichen Kalkbruch, wo das Lager 7 Ellen mächtig ist, dessen Product jedoch viel Holz beim Brennen, wozu hier ein Ofen steht, erfordert.“ *) Hier irrt der Verfasser: Zumindest das Hammerwerk Tännicht wurde bereits von dessen Vater Hans Klinger angelegt. Das benachbarte Förstelgut finden wir im zweiten Band anno 1815 nur kurz erwähnt: „Förstel, Förstelguth, das; ein amtssässiges Rittergut ohne Unterthanen im Erzgebirgschen Kreise, im Amte Grünhain, ¾ Stunden westl. von Scheibenberg gelegen. Es gehört zu demselben das Dorf Langenberg.“ Bereits 1909 wurden das ehemalige Hammergut Tännigt und das 1540 gegründete Hammergut Förstel aus dem Nachbarort Mittweida nach Schwarzbach eingemeindet. Am 1. April 1996 verlor Schwarzbach seinen Status als selbstständige Gemeinde und wurde ein Ortsteil der Stadt Elterlein.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

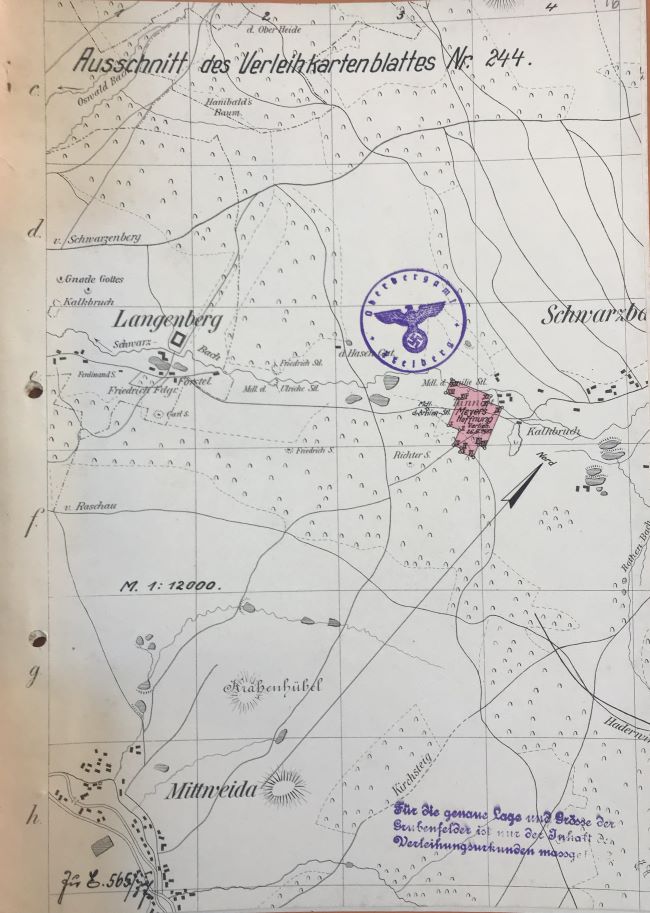

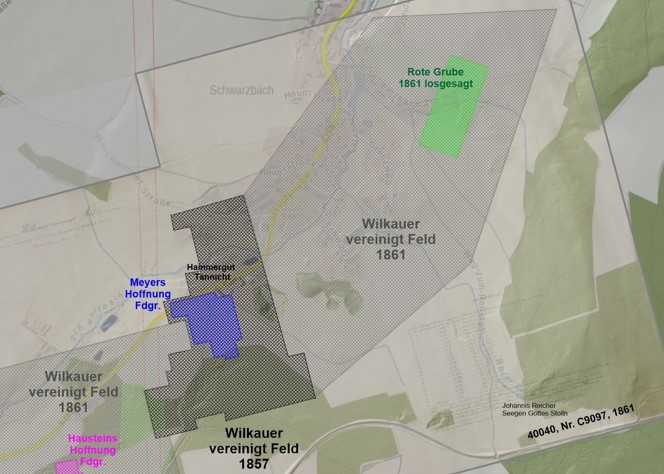

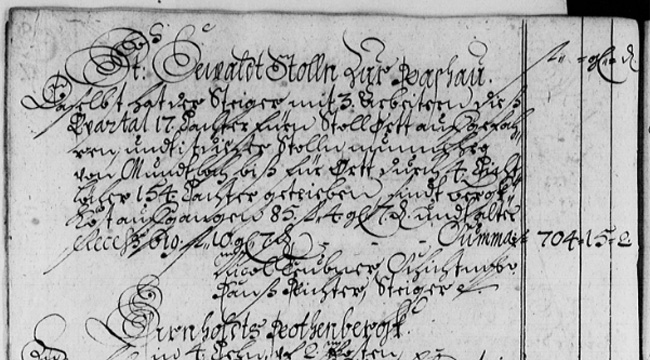

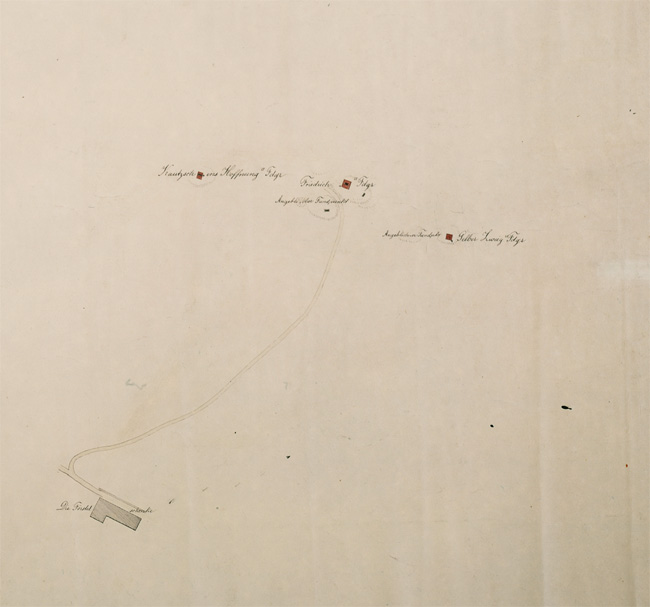

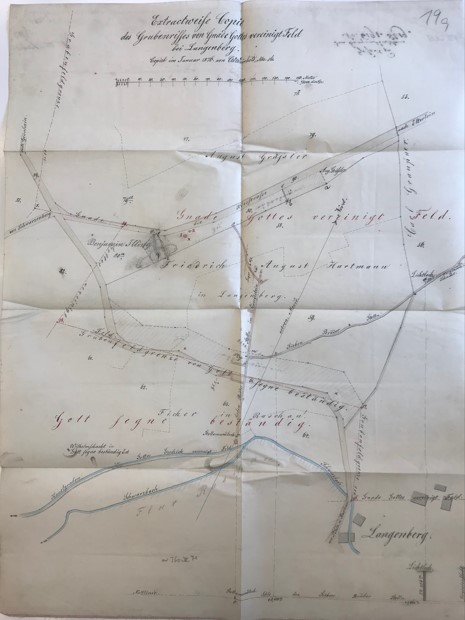

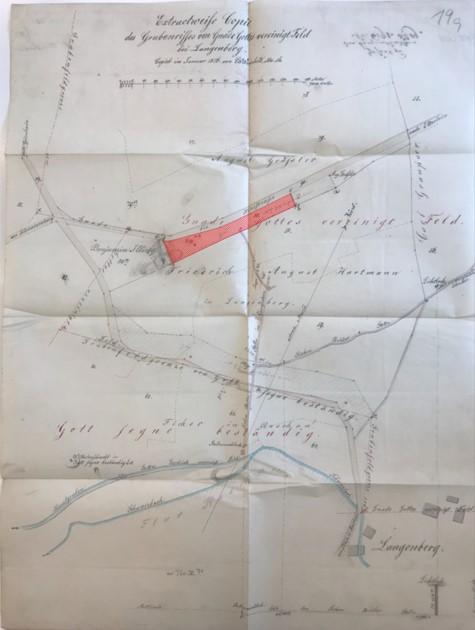

Bildquelle:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

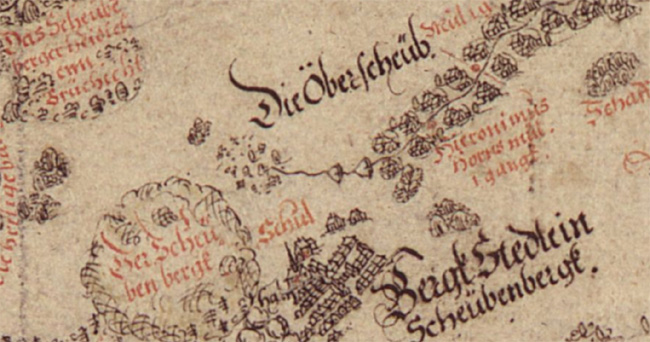

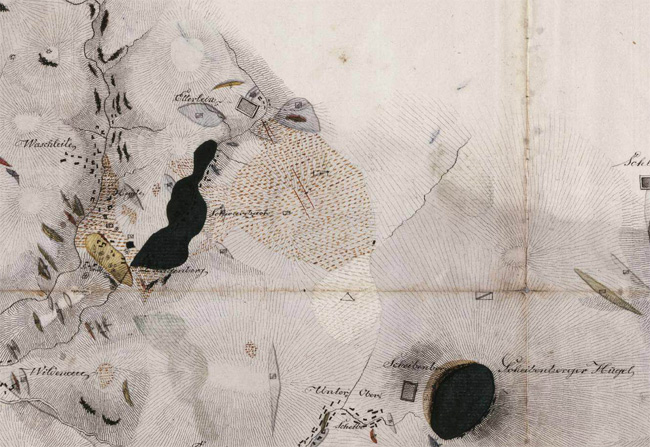

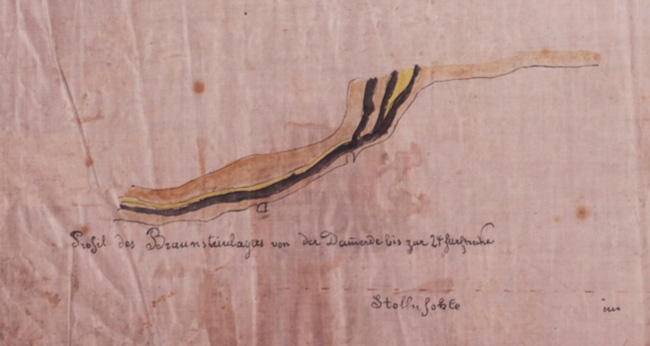

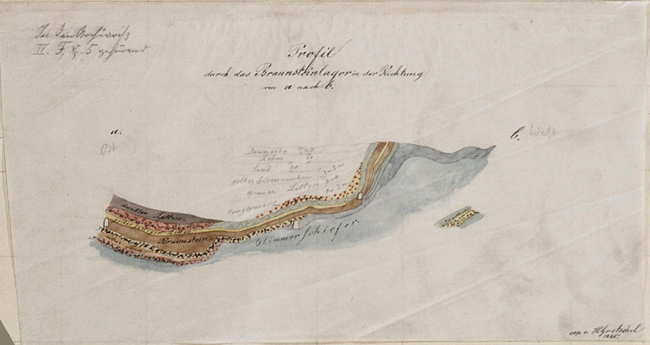

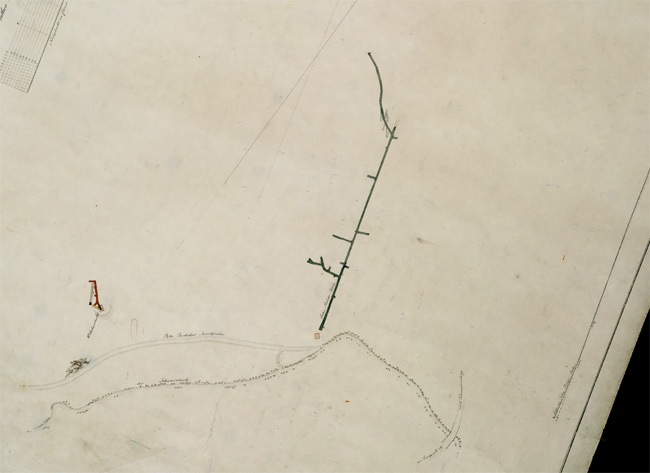

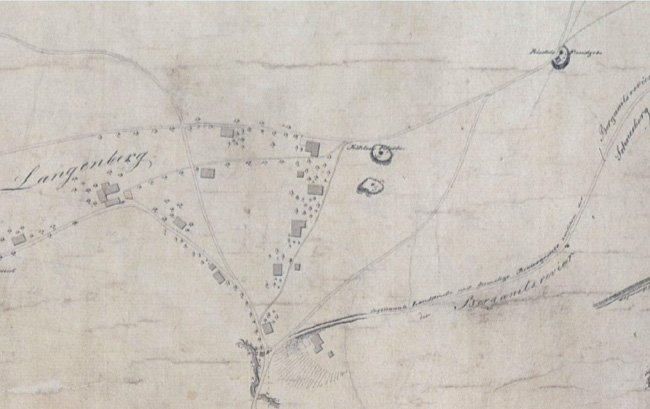

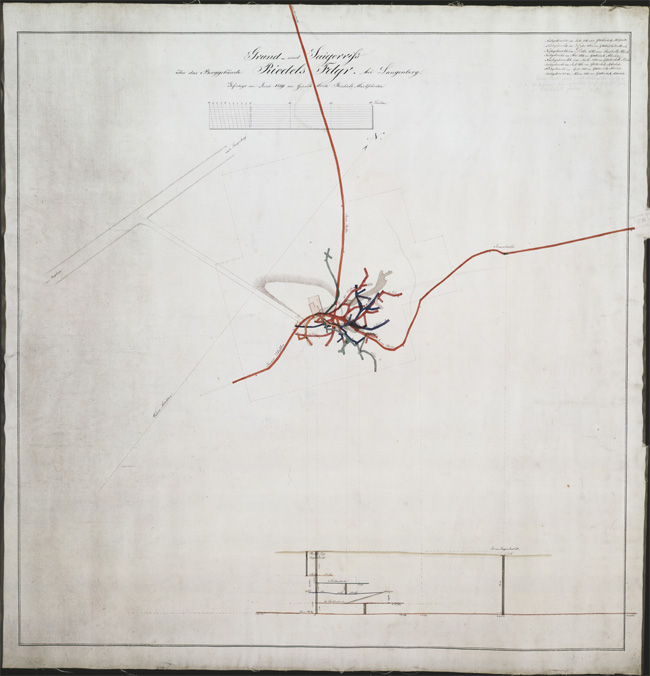

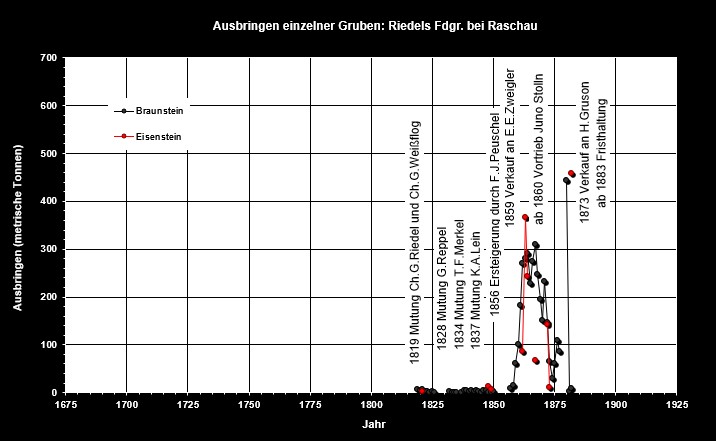

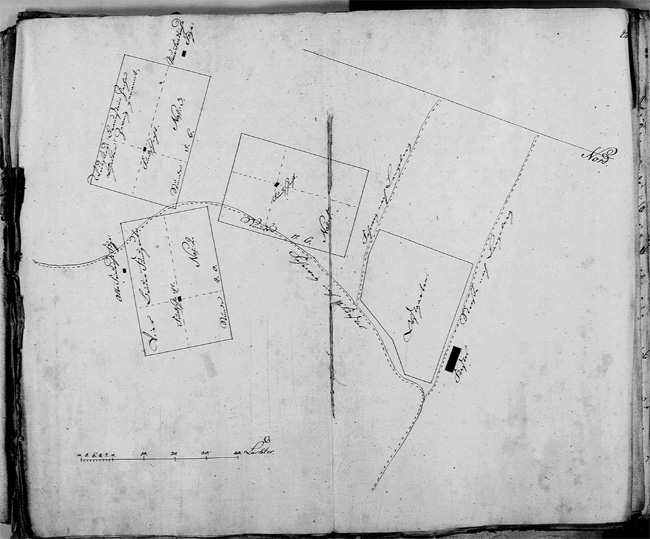

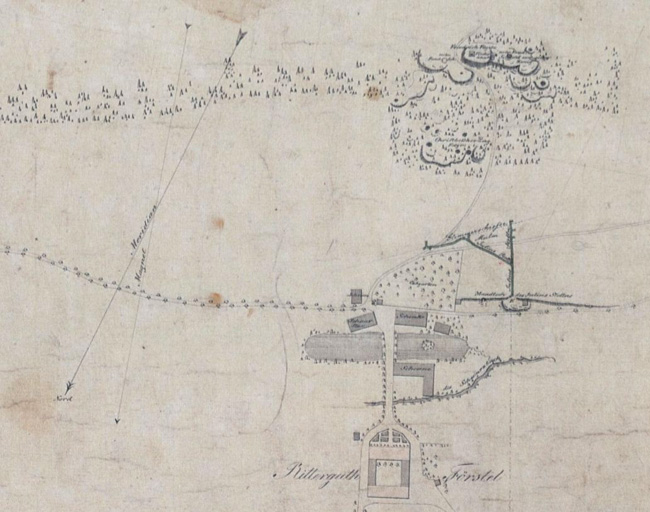

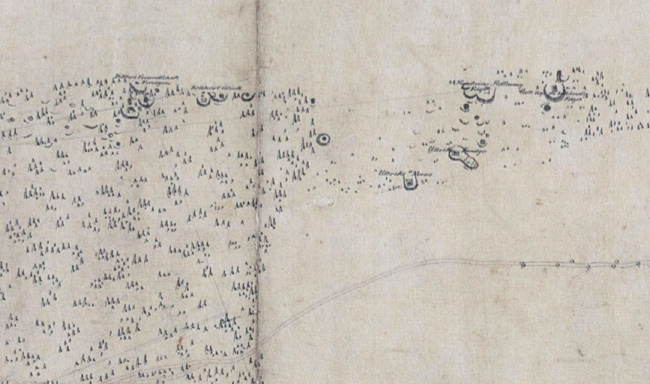

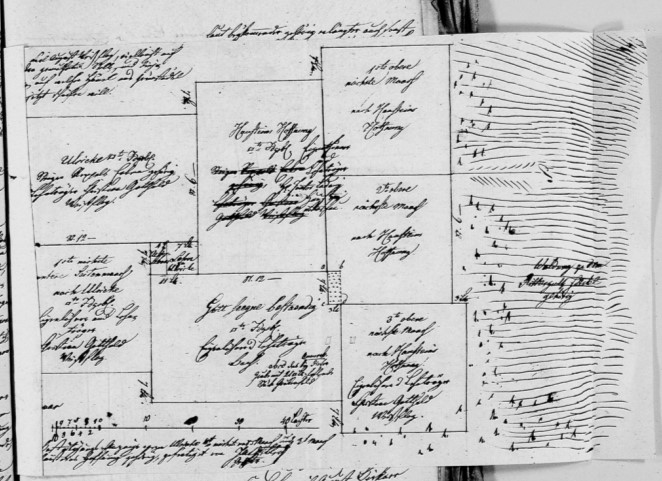

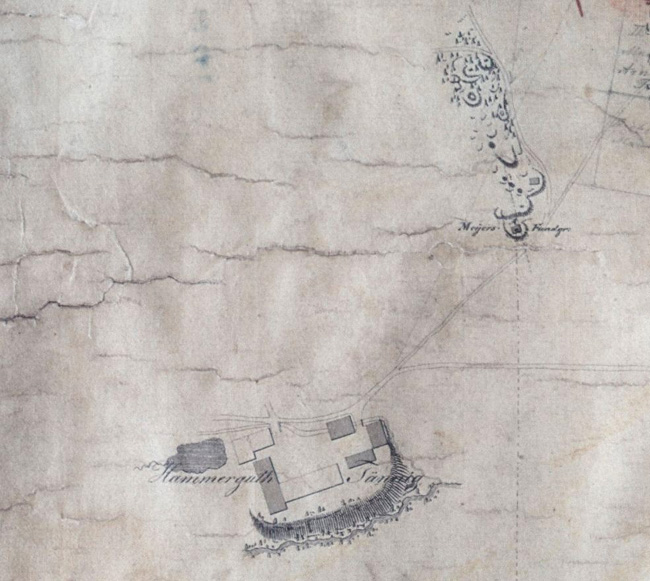

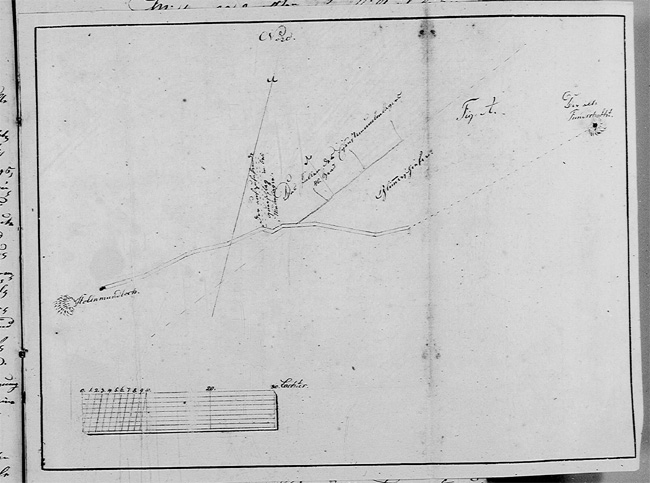

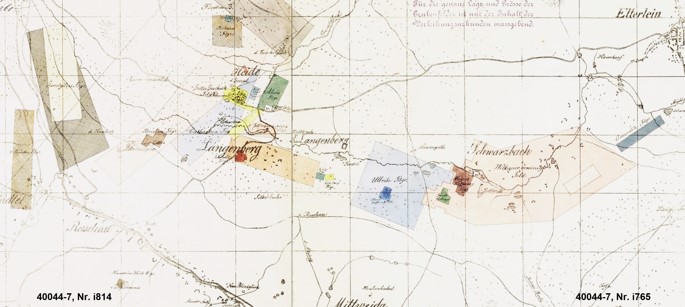

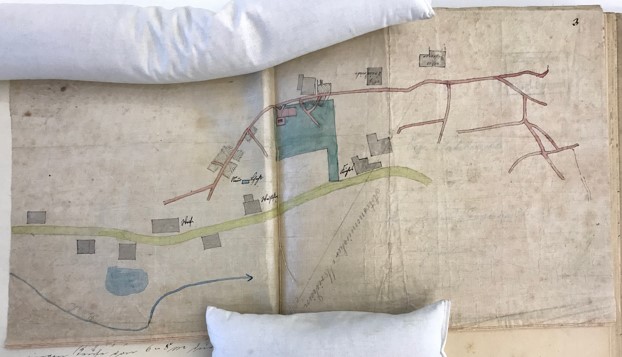

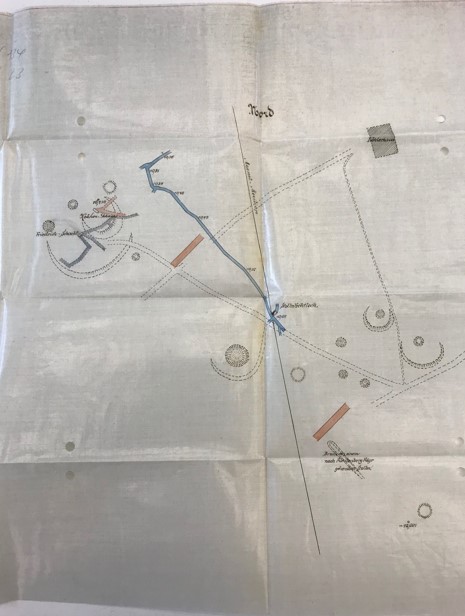

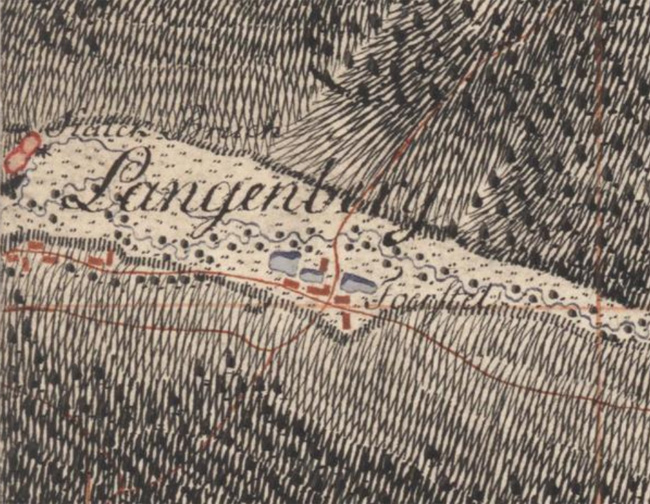

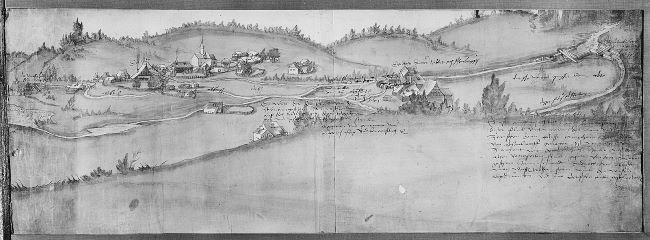

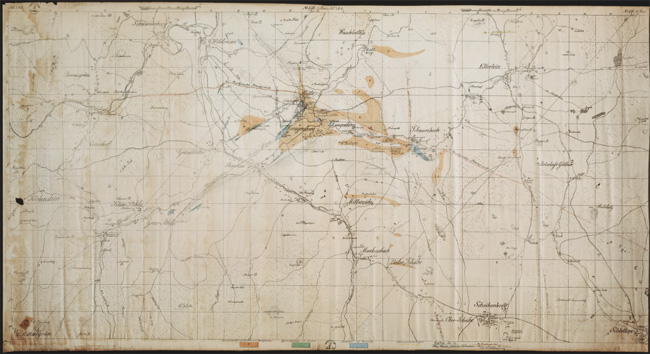

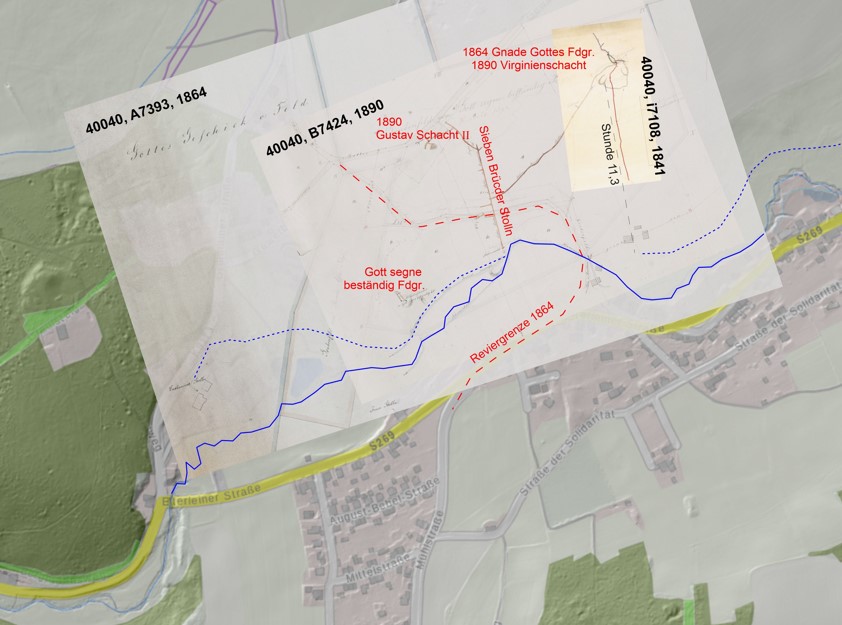

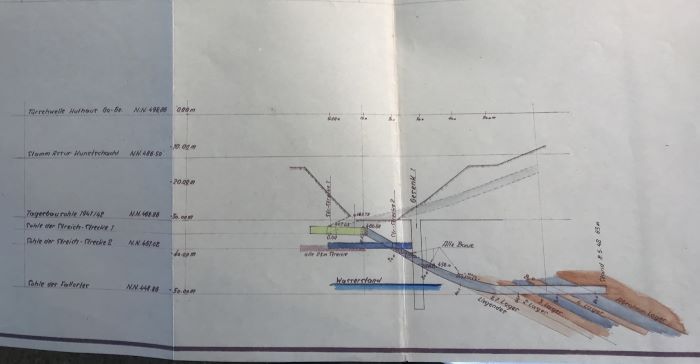

Der Tännichthammer auf dem Blatt 22 der Öder- Zimmermann'schen Karten, Norden ist unten. Beim Hammer ist auch schon auf den noch älteren Öder'schen Karten ein Ziehn bergkwergk eingezeichnet, obwohl es ein solches hier aus geologischen Gründen kaum gegeben haben kann. Vielleicht meinten die Zeichner der Karten aber ein Eisenerzbergwerk und einen Zainhammer... Bildquelle: Deutsche Fotothek, Kartenforum.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

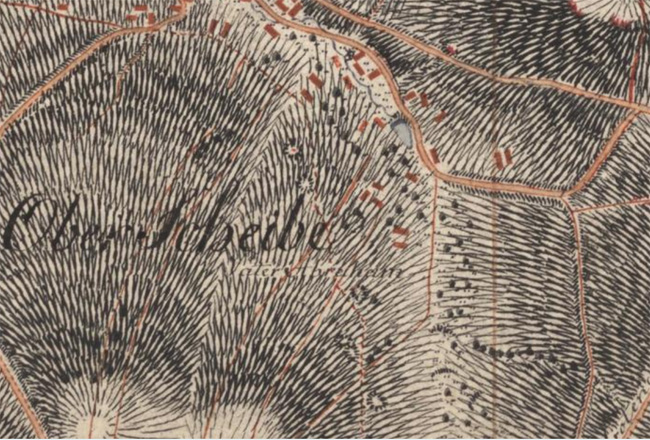

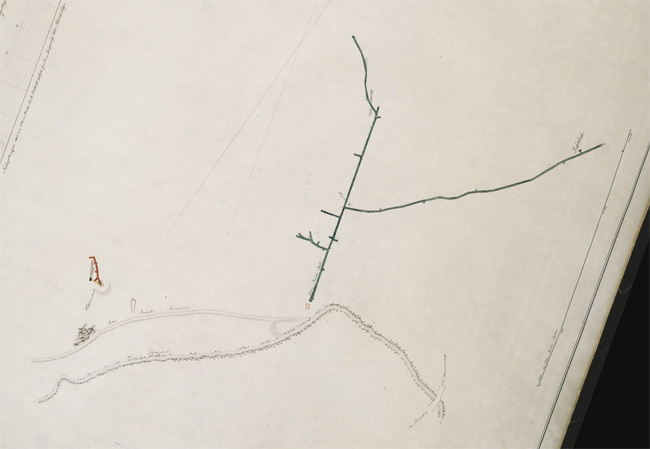

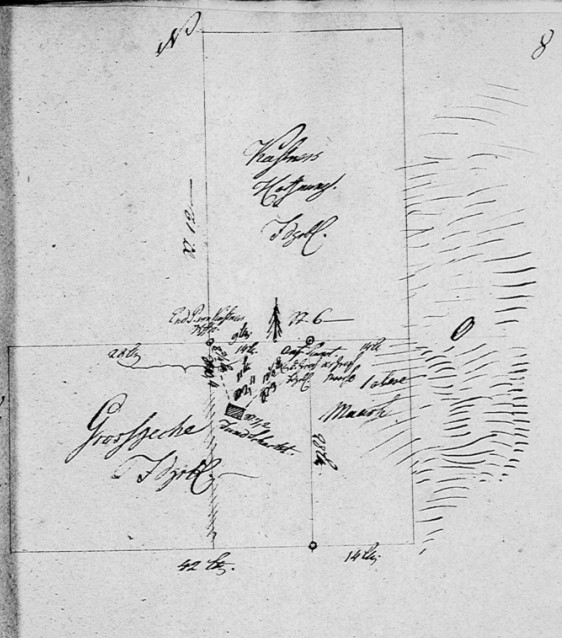

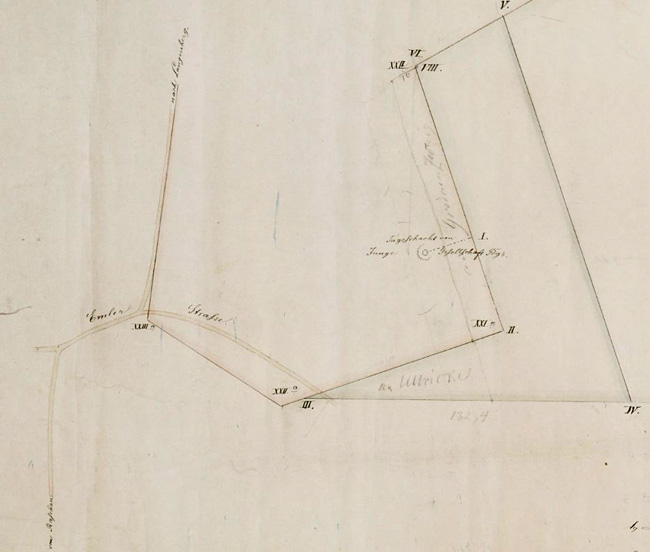

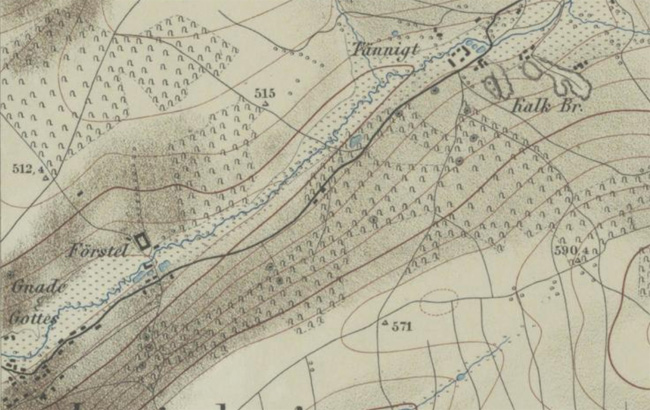

Auf den ab 1780 entstandenen Meilenblättern von Sachsen (Blatt 250 des Berliner Exemplars) ist dann auch schon ein Kalck Bruch beim Tännichtgut verzeichnet, jedoch kein einziges Erzbergwerk. Norden ist auf diesen Karten rechts oben. Bildquelle: Deutsche Fotothek, Kartenforum.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

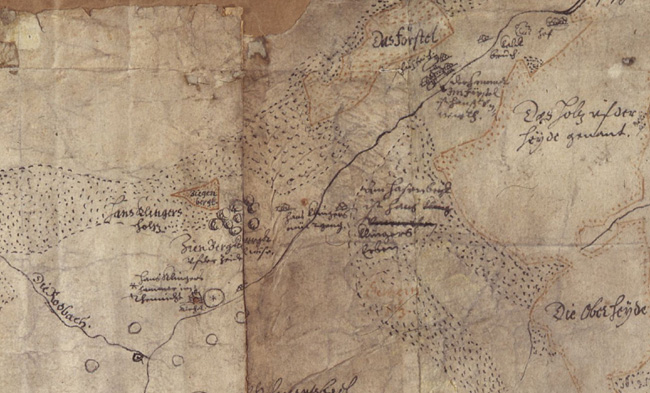

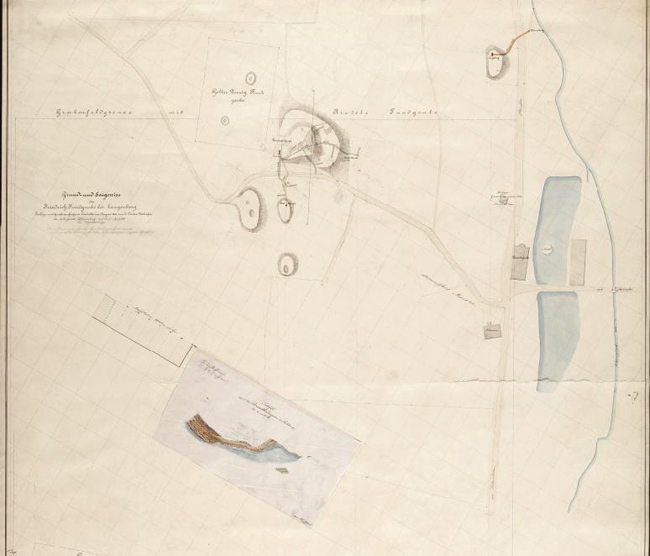

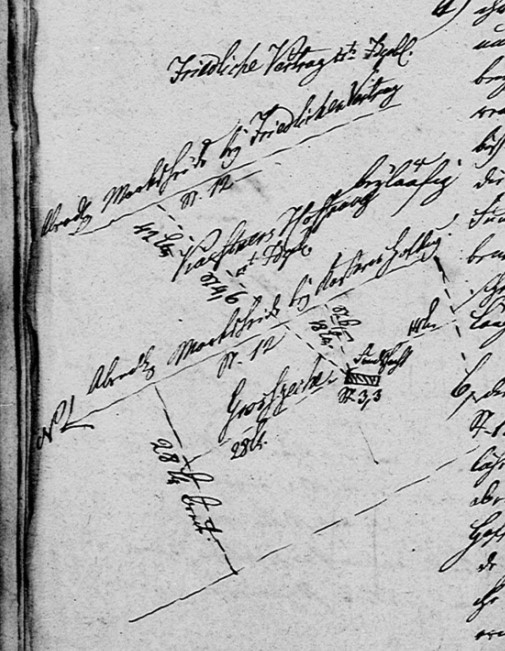

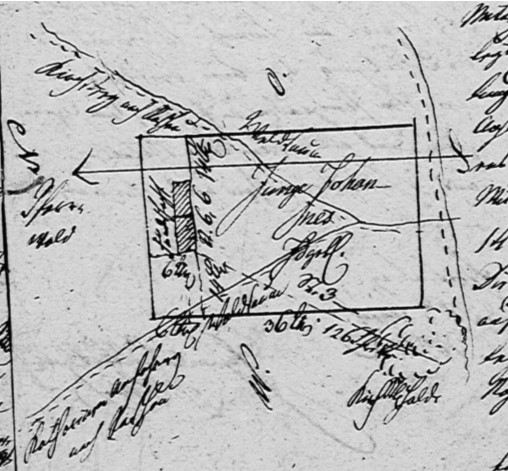

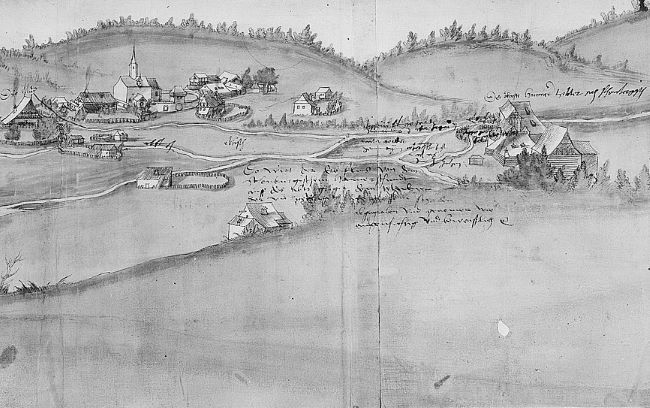

Das Förstel auf dem Blatt 22 der Öder- Zimmermann'schen Karten, Norden ist unten. Auch hier finden wir nicht einen einzigen Verweis auf den Erzbergbau am Emmler zwischen Mittweida und dem Schwarzbach. Bildquelle: Deutsche Fotothek, Kartenforum.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

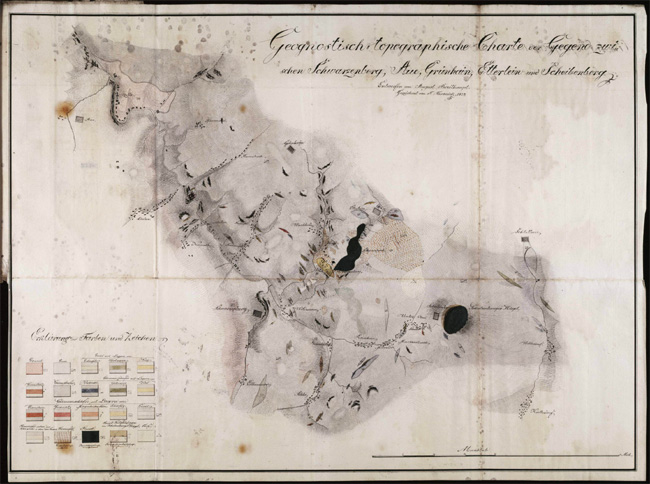

Auch westlich des Förstelgutes ist ein Kalck Bruch auf Meilenblatt verzeichnet, jedoch kein einziges Erzbergwerk (Blatt 250 des Berliner Exemplars, Norden ist auf diesen Karten rechts oben). Bildquelle: Deutsche Fotothek, Kartenforum.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

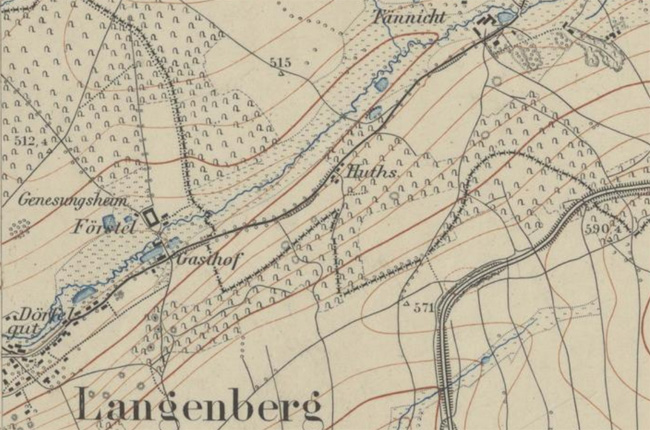

Auf den ab 1875 entstandenen Äquidistantenkarten, Blatt 138: Elterlein, finden wir im Forst zwischen Tännicht und Förstel nur einige kleine Halden der zumeist schon wieder eingegangenen Bergwerke. Nur am linken Blattrand ist noch die Grube Gnade Gottes bezeichnet. Bildquelle: Deutsche Fotothek, Kartenforum.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

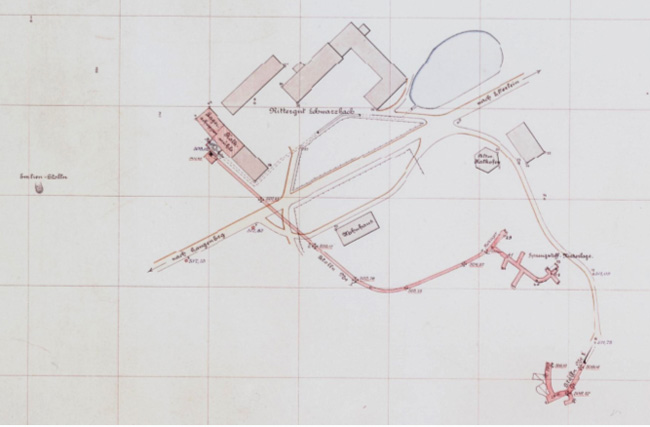

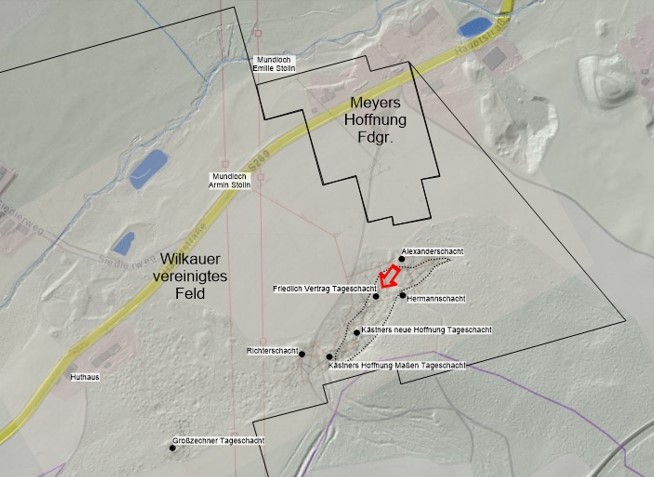

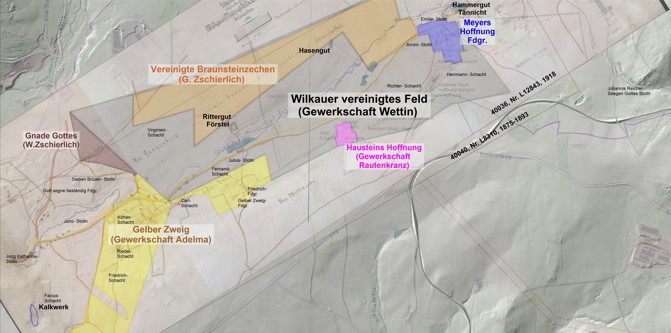

In der Ausgabe dieses Blattes aus dem Jahr 1911 ist aus dem einstigen Rittergut bereits ein Genesungsheim geworden und die Bahnlinie von Annaberg über Scheibenberg nach Schwarzenberg hinzugekommen. Vom Bergbau zeugt außer einigen winzigen Halden nur die Bezeichnung Huthaus, welche dasjenige von Wilkauer vereinigt Feld meint. Bildquelle: Deutsche Fotothek, Kartenforum.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Markersbach gehört zu den sogenannten „Ur-Pfarren“ im Erzgebirge. In der Chronik des Klosters Grünhain, niedergeschrieben vom Mönch Conrad Feiner am Ende des 15. Jahrhunderts, heißt es: „Anno 1249 thaten die Böhmen große Wallfahrten ins Closter zum Heiligen Niclas (in Grünhain) und waren so freigiebig, daß aus ihren Geschenken die Closter- Kirche erneuert und ausgemalet werden konnten. Um diese Zeit legte der Abt Henricus von Myla den Grundstein zur Peter & Paul Kirche in Markersbach und nach deren erfolgtem Aufbau wurde sie im Jahre 1250 in seiner und vieler Menschen Gegenwart von Bischof Engelhardt zu Naumburg... eingeweyhet, auch dem Abt und Convent das Patronats-Recht darüber gegeben.“ Dieses Gründungsdatum ist auch durch bauhistorische Untersuchungen an der Kirche belegbar. Allerdings ist davon auszugehen, daß es vor dem Steinbau schon einen schlichteren Vorgängerbau gegeben hat. Insbesondere wird dies durch die siedlungsgeschichtliche Besonderheit gestützt, daß zum Pfarrland hier eine ganze Hufe aus dem Siedlungsgebiet gehörte, so daß man davon ausgehen kann, daß die Gründung der ursprünglichen Kirche tatsächlich schon zusammen mit der Niederlassung fränkischer Bauern um 1200 erfolgt ist. Zu dieser Zeit war das Umland östlich und südlich überhaupt noch nicht besiedelt. Beim Einfall der Hussiten 1429 wurde die ursprünglich romanische Kirche ihrer Ausstattung beraubt. Nach deren Vertreibung wurde die Kirche neu und nun der Heiligen Barbara geweiht. Dafür ist wohl der inzwischen entstandene Bergbau ausschlaggebend gewesen (Kirchgemeinde Markersbach, 2000). Das Waldhufendorf Mittweida wird 1286 in einer fragmentarischen Matrikel des Bistums Naumburg erwähnt. Wahrscheinlich ist es aber zur gleichen Zeit wie die benachbarten, direkt an die Mittweidaer Dorffluren angrenzenden Dörfer Markersbach, Schwarzbach und Raschau auch um 1200 entstanden. Anders als die letztgenannten Dörfer wurde Mittweida 1240 jedoch nicht dem Kloster Grünhain verschenkt und gehörte nie zu dessen Besitz. Es war dagegen ein Bestandteil der Grafschaft Hartenstein und wurde als solcher 1406 mit an die Schönburger verpfändet. Seit dem Verkauf des oberwäldischen Teils der Grafschaft an das Kurfürstentum Sachsen 1559 gehörte Mittweida danach zum Amt Crottendorf und später zum Amt Schwarzenberg. Besondere Bedeutung hatte das Dorf durch die hier betriebene Eisenerzeugung und Verarbeitung. Zeitweise wurden in Mittweida sieben Eisenhütten betrieben, darunter das noch bis 1860 aktive Nietzsche'sche Hammerwerk Obermittweida, der Pökelhammer sowie ein Drahtwerk. Der Ortsteil Obermittweida ist weitgehend der Anlage des Unterbeckens des ab 1970 errichteten und 1979 in Betrieb gegangenen Pumpspeicherkraftwerkes zum Opfer gefallen. Mit einer Leistung von 1.050 Megawatt ist es das zweitgrößte seiner Art in Deutschland. Eine Besonderheit stellt seine Anlage als Kavernenkraftwerk (die Turbinen- und Generatoranlagen sowie die Wasserleitungen zwischen Ober- und Unterbecken liegen untertage) dar. Der Name des Dorfes Mittweida ist nach dem Zusammenschluß der Gemeinden Raschau und Markersbach verloren gegangen und lebt nur noch im Namen des Flüßchens fort. Auch das Dorf Raschau wurde nach Recherchen der Ortschronisten im Zuge der Ostbesiedlung gegründet (raschau-markersbach.de). Im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts hatte der Reichsministeriale Henricus de Zedelitz als Lokator 22 Bauernfamilien, wohl mainfränkischen Ursprungs, in den Talgrund der Mittweida gebracht. Er kam aus seinem Heimatort Zedtlitz an der Whyra bei Borna, wo sich schon Jahrzehnte zuvor mainfränkische Bauern angesiedelt hatten. Es waren wohl deren Nachkommen, die nun als Siedler hierher ins Erzgebirge kamen. Henricus de Zedelitz, der Lokator, behielt wahrscheinlich zwei Hufen Land in der Mitte des Dorfes. Dort wurde auch die erste Kirche errichtet. Bei der Sanierung derselben fanden die Bauleute 2008 dort Holz von einem Baum, dessen Fälldatum dendrochronologisch auf den Winter 1205/06 bestimmt wurde. Demnach bestand schon seit jener frühen Zeit eine hölzerne Kirche. Auch die erste Mahlmühle (die heutige „Süßmühle“) entstand schon damals. Der älteste schriftliche Nachweis des Dorfes geht ebenfalls auf den oben schon erwähnten Bestätigungsbrief aus dem Jahr 1240 zurück. Er nennt 10 Dörfer, unter ihnen Raschau und Markersbach, die in diesem Jahr dem Kloster Grünhain zugeschlagen wurden. Außerdem liegt die Kaufurkunde aus demselben Jahr vor, nach der Raschau, Markersbach und Schwarzbach vom Kloster als dauernder Besitz gekauft wurden. Im 1821 erschienenen Band 8 des „Vollständigen Staats- Post- und Zeitungs- Lexikons von Sachsen“ kann man zum Dorf Raschau lesen: „Raschau, auch vulgo die Rasch genannt, ein nicht gar großes, aber überaus bevölkertes und in vielen Beziehungen merkwürdiges Dorf des im erzgebirg. Kreise gelegenen Amtes Grünhayn des Königr. Sachsen, dem es unmittelbar unterworfen, und zu welchem es durch Säcularisirung der Grünhayner Abtei gekommen ist. Es liegt, meist vom Schwarzenberger Amtsgebiet umgeben, 2 Stunden südsüdöstlich von Grünhayn, … an der Mittweide, die sich am untern Ende des Orts mit der Pöhl vereinigt; längs der neuen Chaussee von Schwarzenberg nach Annaberg; in einem angenehmen Thale, welches nördlich vom steilen Raschauer Knochen, südöstlich vom sanftern Ziegenberg (an welchem vor 100 Jahren die Fundgr. Christian im Umtrieb war) begrenzt wird, südwestlich hingegen wegen des Zusammentreffens mit dem Pöhlthale zu einer weiten, anmuthigen und fruchtbaren Aue wird… Auf dem Raschauer Knochen, der Knack, nordwestlich von der Kirche und etwa 100 Ellen über dem Dorfe, steht dicht bei der Allerheiligen Fundgrube (am Schwarzsteig; 1632 baute man daselbst auf Zinnzwitter) das Vitriolwerk, in welchem nicht allein Eisen- und Kupfervitriol, sondern auch Vitriolöl und Schwefel bereitet wird. … Unter mehrern Eisengruben auf dem Dorfgebiet zeichnet sich die hinter der Allerheiligenzeche aus; ehehin waren deren mehr im Gange, als jetzt, und überhaupt ist der hiesige Bergbau gegen frühere Jahrhunderte gesunken, weshalb auch nur noch 2 Schichtmeister hier wohnen; der Bergbau gehört größtentheils ins Schneeberger Bergrevier; nur der Antoniusstolln am Silberemmlergebirge gehört zum Annaberger, und der Gesellschaftstolln zum Scheibenberger Specialrevier. … Wichtiger als die genannten Gruben sind die am Graul gelegenen, welche ebenfalls zu Raschau gerechnet werden müssen, da sie im Umfang des großen Raschauer Communwaldes liegen; gleichwohl sind sie ¾ Stunde (nördlich) vom Dorfe entfernt, jenseits des Schwarzbachs nahe bei Wildenau, Langenberg und Waschleithe. In alten Schriften wird der Graul immer Kraul geschrieben, und er enthielt im J. 1433 eine eigne Schmiedegasse, war also wohl beträchtlicher, als jetzt. Hier ist besonders das uralte und immer noch überaus wichtige, aus mehrern Zechen bestehende Bergwerk „Stamm Aßer am Graul“ zu bemerken, welches eine große Menge von Bergleuten beschäftigt, und mit den Wohnungen derselben dem Ansehen nach ein ganzes Dörfchen bildet. Es gehört dem Besitzer des Beyerfelder Vitriol- und Schwefelwerkes, Herrn Köhler, und liefert diesem größten Werke seiner Art in Sachsen die meisten seiner benöthigten Kiese. Außerdem gewinnt man daraus eine Menge Arsenicalkiese, welche bis 1802 nach Geyer gesendet wurden; damals aber legte Herr Köhler neben dem Stamm Aßer ein besondres Arsenikwerk an, welches sehr rasch empor kam, treffliches Product liefert… In der Nähe findet sich häufig schöner Wurststein, und der Braunstein des Johannes (unweit der Katharina doch näher nach Langenberg hin) wird meist nach Böhmen verkauft.“ Raschau ist heute mit seinen Ortsteilen Markersbach, Mittweida und Unterscheibe (Oberscheibe gehört dagegen heute zur durch Wolf und Ernst von Schönburg am 4. Mai 1522 begründeten Stadt Scheibenberg.) zu einem langgestreckten Ort verwachsen, bildete bereits einige Zeit eine Verwaltungsgemeinschaft und seit 2008 eine Gemeinde mit Markersbach. Was der Autor des Postlexikons, August Schumann, hier als „Wurststein“ bezeichnet, war uns zunächst nicht klar. Eine Erwähnung eines solchen „Fossils“ haben wir aber inzwischen noch in anderem Zusammenhang gefunden: Der Dresdner Arzt Christian Friedrich Schulze nämlich berichtete 1796 in einer Zeitschrift unter dem Titel „Nachricht von den in der dreßdnischen Gegend vorhandenen Mineralien und Foßilien“ unter anderem über die Mineralführung der Elbe; wo es über die Gerölle vom Grund des Flusses heißt: „Hieher gehöret auch noch ein gewisser conglomerirter Stein, der unter den so genannten Wurststeinen eine Stelle findet, in welchen der Grund entweder roth, oder braunlich ist, da hingegen die Flecke eine weiße Farbe haben, und aus verschiedenen Quarzgeschieben bestehen.“

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

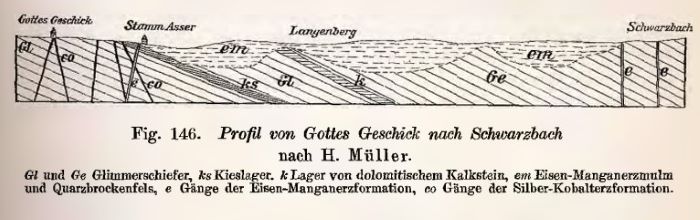

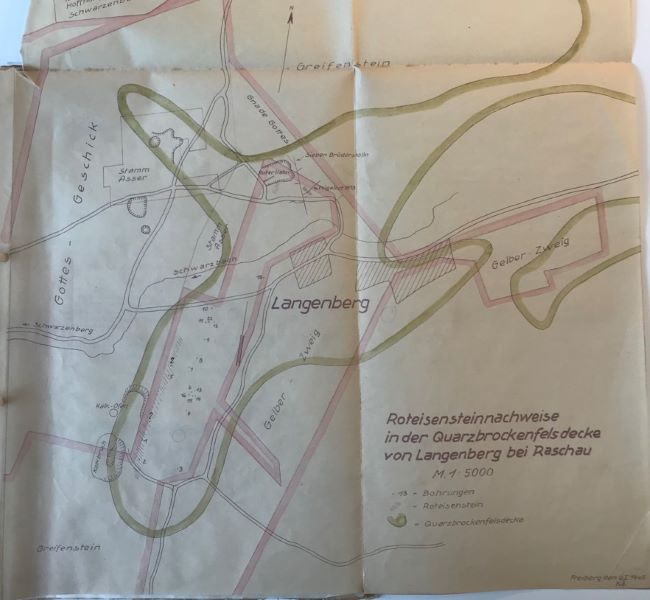

Am wahrscheinlichsten erscheint uns nach dieser Beschreibung jedenfalls, daß hier von August Schumann die am Emmler ausstreichenden Quarzite, insbesondere aber die „Quarzbrockenfelse“ gemeint wurden, in denen sich so häufig Brauneisenstein und Braunstein finden, daß sie zeitweise recht intensiv bergmännisch abgebaut wurden. Auf die Entstehung des Begriffs ,Brockenfels' kommen wir weiter unten noch ausführlicher zurück. In seinem geognostischen Untersuchungsbericht aus dem Jahr 1836 (40003, Nr. 146) hat auch Bernhard Cotta diesem Gestein eigenes, wenn auch nicht langes Kapitel gewidmet (ab Blatt 40): Brockenfels und Eisensteingänge. „Ein sehr sonderbares und rätselhaftes Gebilde ist der sogenannte Brockenfels, welcher an einigen Orten im Gebiet des Glimmerschiefers auftritt, ohne daß man über seine wahren Lagerungsverhältnisse zu einer klaren (Antwort?) zu gelangen vermag. Gewöhnlich findet man ihn nicht anstehend, sondern es bedecken nur unzählige große und feste Blöcke desselben die ganze Gebirgsoberfläche, so bei Langenberg und am Raschauer Knochen. Doch ist aus mehreren Gründen, besonders durch die darin niedergehenden Grubenbaue, höchst wahrscheinlich, daß er tief zwischen den Glimmerschiefer niedersetze. Der Brockenfels ist ein Brekziengestein, dessen nuß- bis (?) große Glimmerschieferfragmente durch Quarz, Amethyst und Hornstein fest mit einander verkittet sind. Diese ungewöhnliche Masse ist dann wieder von Eisenkiesel, Eisenoxyd und schwarzem Braunstein durchdrungen und abermals brekzienartig zertrümmert, so daß dann die Schiefer- und Quarzbrockenfragmente durch Eisenkiesel und jene Oxyde aufs neue verkittet sind. Häufig ist der Eisen- und Mangangehalt dieses Gesteins so bedeutend, daß es abgebaut wird, und es scheinen in der That die Rotheisensteingänge der ganzen Gegend eine analoge Erscheinung zu seyn. Die nicht schmelzwürdigen Theile des hora 2 streichenden, steil gegen West fallenden, über 2 Ellen mächtigen Rothen Löwner Ganges, welche man auf die Halden stürzt, sind meistentheils eine Art Brockenfels, in welchem Quarz und (?) oder Gesteinsfragmente durch Eisenkiesel und Eisenoxyd mit einander verbunden sind. Wo das Bindemittel Eisenoxyd vorwaltet und die Bruchstücke endlich ganz (?), entstehen jene überaus bauwürdigen Eisensteinniederlagen, von denen der Rothenberger Gang ein schönes Beispiel abgiebt.“

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

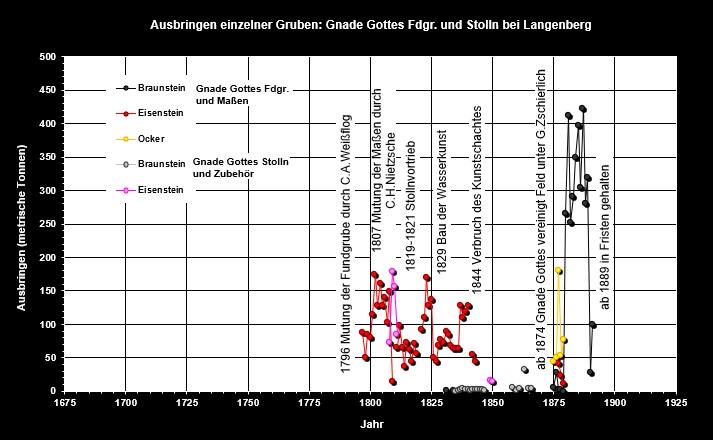

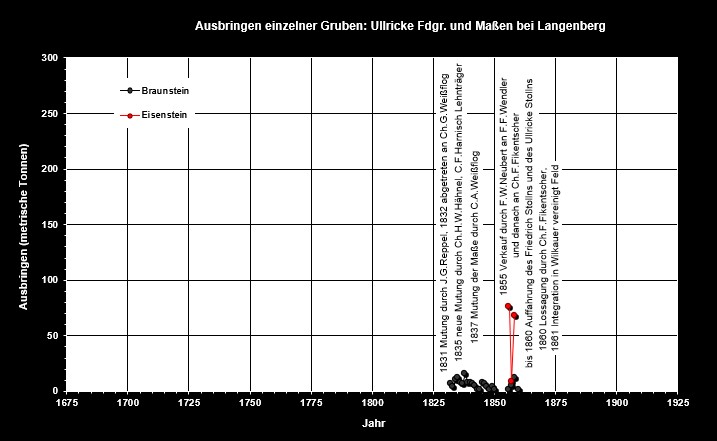

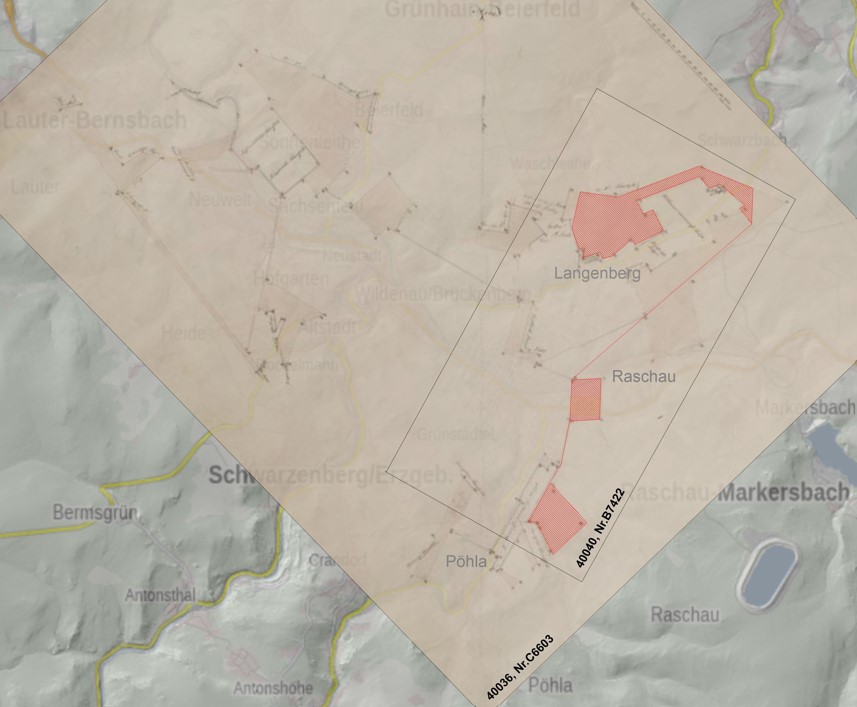

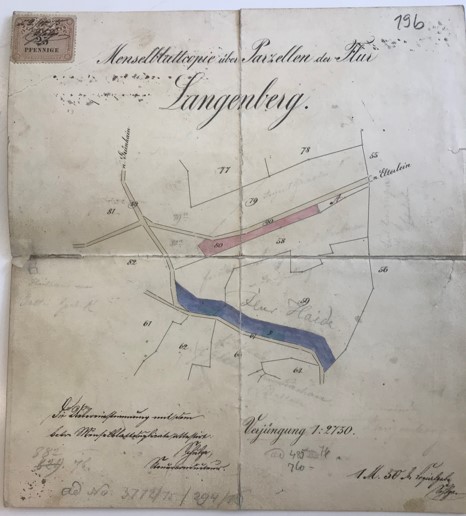

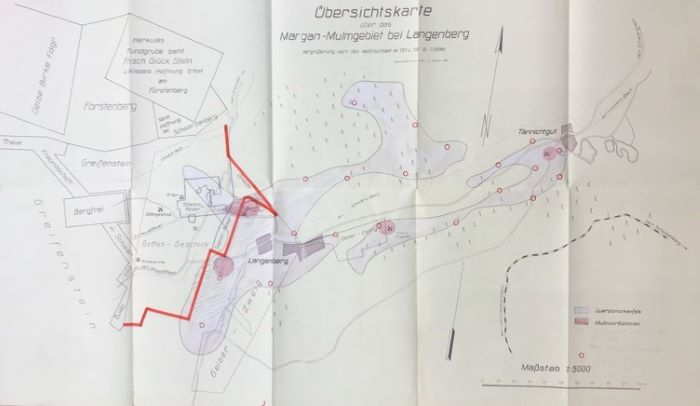

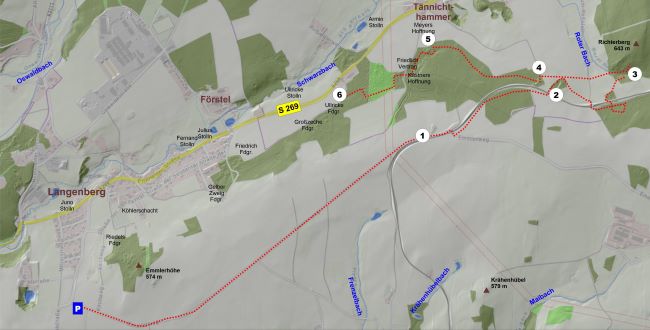

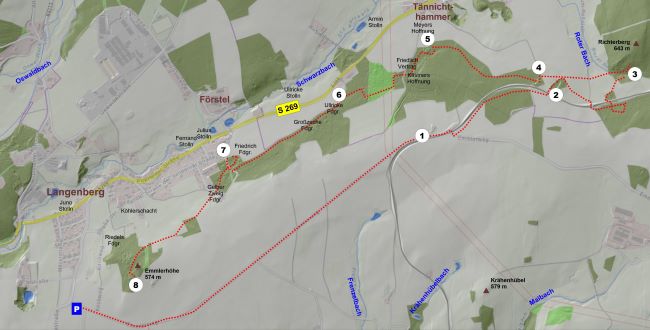

Langenberg ist dagegen ein für erzgebirgische Verhältnisse sehr junges Dorf. Spätestens ab Anfang des 16. Jahrhunderts ging hier umfangreicher Bergbau auf Kalkstein und Eisenstein in Gruben am Emmler und dem Langenberg, aber auch am Graul und am Roten Hahn um. Das Erz wurde laut dem 1559 aufgestellten Amtserbbuch für das Amt Crottendorf in den Hammerwerken im Mittweida- und Pöhlwassertal geschmolzen. Ausgangspunkt für die Entstehung des Ortes aber war der nördlich gelegene Förstelhammer. Der Hammerherr Rudolph von Schmertzing erhielt am 12. März 1619 in einem kurfürstlichen Privileg zwei als „Holzspitzen“ bezeichnete Waldstücke und die niedere Gerichtsbarkeit über alle seine Grundstücke verliehen sowie die Berechtigung eingeräumt, für die Hammerschmiede und Bergleute zwölf Häuser errichten zu dürfen. Diese bildeten den Ursprung des Parzellendorfs Langenberg, das sich in der Folge nur spärlich weiter entwickelte. Auch im Postlexikon finden wir nur eine kurze Notiz (Band 5, 1818): „Langenberg, ein Dorf in dem Königr. Sachsen, in dem Erzgebirgischen Kreise, im Amte Grünhain, ½ Stunde westl. von Scheibenberg, auf dem Wege nach Grünhain gelegen. Es hat 15 Häuser und 190 Einwohner, gehört amtss. zu dem Rittergute Förstel, und ist nach Markersbach eingepfarrt.“ Langenberg verlor bereits 1924 seine Eigenständigkeit und wurde nach Raschau eingemeindet.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zur geologischen Erforschung der Region

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

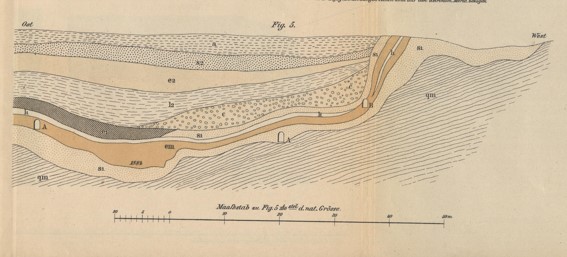

Regionalgeologisch befinden wir uns in der Erzgebirgs-Nordrandzone, einem Teilgebiet der Fichtelgebirgisch- Erzgebirgischen Antiklinalzone. Als lokale geologische Einheit ist die unmittelbar westlich gelegene, aus Gneisen bestehende, „Schwarzenberger Kuppel“ zu nennen. Altersmäßig sind die anstehenden Gesteinsschichten der Raschauer Folge der Keilberg- (Klinovec-) Gruppe und damit dem Unteren Kambrium zuzuordnen. Das vorherrschende Gestein der Raschau- Formation (Raschauer Folge) sind granatführende Muskovit- bis Zweiglimmergneise. Einschaltungen von Zweiglimmer- Paragneis bzw. Feldspatglimmerschiefer sind besonders im unteren Teil weit verbreitet. Die verschiedenen Gesteinsarten sind Ausdruck unterschiedlicher Edukte (Grauwacken, Granitoide usw.). Anhand von Altersbestimmungen hat man inzwischen festgestellt, daß auf Grund von Krustenstapelungen (von vier Stapeln bzw. Decken) weniger regionalmetamorph überprägte Gesteine unter höher metamorph überprägten liegen können. Als charakteristische Einlagerung tritt fast im gesamten Verbreitungsgebiet und häufig in großer Mächtigkeit ein teilweise stark aufgegliederter Karbonathorizont, das „Raschau- Karbonat“, vorwiegend aus Dolomitmarmor (regionalmetamorph überprägter Dolomit), auf. Dieser Karbonathorizont wird im Hangenden in weiten Gebieten von einem Quarzglimmerschiefer bis Quarzitschiefer, dem „Emmler- Quarzit“ begleitet. Eingeschaltet sind auch bis zu 10 m mächtige, verskarnte Bereiche. Die Vergesellschaftung von „Raschau- Karbonat“ und „Emmler- Quarzit“ bildet einen charakteristischen lithostratigraphischen Leithorizont im Erzgebirge (Pälchen, Walter, 2008). Am Knochen und an der Emmlerhöhe liegt das namengebende Typusgebiet dieser „Raschau- Formation“. An den Ausstrichen des Emmlerquarzits finden sich die schon erwähnten „Quarzbrockenfelse“, in deren Zwickeln und Klüften es zu unregelmäßig nesterförmigen Anreicherungen von Eisenerzen (Limonit) und Manganerzen (Psilomelan, Pyrolusit) gekommen ist. Diese sind der Hauptgegenstand des Bergbaus nördlich der Emmlerhöhe gewesen.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

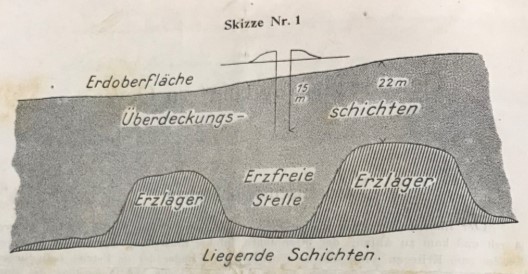

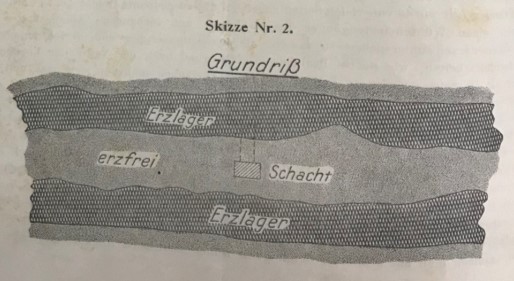

Den Ursprung der Bezeichnung „Quarzbrockenfels“ bilden vermutlich die Reiseberichte aus der Hand von August Breithaupt (*1791, †1873, ab 1826 Professor für Mineralogie an der königl.- sächs. Bergakademie zu Freiberg), welcher im September 1818 in Begleitung der damaligen Bergakademisten Schütz und Scheidhauer durch die Geognostische Landes- Untersuchungskommission beim Oberbergamt in die Region östlich Schwarzenbergs entsandt worden ist (40003, Nr. 61 und 217). Jedenfalls beschrieb er als Erster diese ungewöhnliche und vor allem im Schwarzbachtal vorkommende Gesteinsart näher. Weil er dabei natürlich auch die uns hier interessierenden, zu seiner Zeit gangbaren Eisen- und Braunsteinzechen befahren und mehr oder weniger ausführlich beschrieben hat, zitieren wir folgende längere Auszüge aus seinem chronologischen Abriß der Reise (40003, Nr. 217, Seite 58ff): Reppels Fdgr.: Glimmerschiefer, Eisenstein und Mulm Lager. „Am 9ten September. Nachdem ich Schützen und Scheidhauer besonders angewiesen, auch Mineralien gepackt worden, begann ich die Gegend des linken Gehänges des Schwarzbachthales, welche seit Jahrhunderten durch Eisenstein- und Braunstein- Bergbau bekannt ist, zu untersuchen, und fuhr zu dem Ende zunächst auf Reppels Fdgr. an, die auf dem linksseitigen Abhange unterhalb Langenberg liegt. Diese Grube ist ehemals wahrscheinlich nicht blos des Eisensteins, sondern auch des Kieses wegen betrieben worden. Der hier vorkommende Eisenstein ist theils ein aus strahligem Sahlit umgewandelter Rotheisenstein, der hier wegen der ursprünglichen und jetzt noch erkenntlichen Struktur Feierstein heißt, theils ein Übergang von dichtem Eisenglanz in dichten Rotheisenstein, welcher längere Zeit an der Luft gelegen eine Neigung ins Blaue zeigt und deshalb Blaueisenstein genannt wird. Das sonst in der Farbe enthaltene Roth scheint nämlich an der Oberfläche ausgewaschen zu werden, denn unlängst geförderte Stücke waren nicht so bläulich. Der Schacht ist 8 Lachter tief in Glimmerschiefer niedergebracht. Durch aufgegangene Wasser war das Tiefste aber nicht fahrbar. Vom oberen Füllort fuhr ich 15 Lachter in Nord. Hier stand der Glimmerschiefer in der Förste noch aus, dann kam eine Lage Feierstein ¼ bis ½ Lachter mächtig, darunter ein Braunsteinmulm, eben so mächtig, dann eine Lage graue Wacke, wie es schien ein aufgelöstes Trappgestein, 8“ bis 10“ mächtig, aber nicht noch mit Mulm durchzogen. Zuunterst der sogenannte Blaueisenstein, der um so reiner, je fester und horniger die Wacke darüber war. Die Mächtigkeit des untersten Eisensteins war hier nicht ersichtlich, doch soll sie über ½ Lachter betragen. In der Teufe ist man mehrmals auf Kiese und nahmentlich vom Schachte gegen Morgen auf Arsenickkiese gekommen. Dieses Eisen- und Braunsteinlager machte hier, bey übrigens sehr geringer Abweichung von der Horizontallinie, einige wellenförmige Biegungen, so daß eine Hauptrichtung schwer zu bestimmen war, die ich indessen doch noch als eine östliche erkannte. Wenig Lachter von Reppels Fdgr. in N.O. wird ein neuer Schacht abgesunken, welcher bis in die Teufe von 7 Lachter gebracht, blos in Glimmerschiefer steht.“

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Mit den folgenden Sätzen A. Breithaupt's wird nicht die Felsklippe auf dem Emmler- Rücken, sondern der „Knochen“ westlich des Sattels, über welchen heute der Mühlweg von Raschau nach Langenberg verläuft, beschrieben (40003, Nr. 217, Seite 61ff). Brockenfels am Raschauer Felsen. „Von hier wendete ich mich nach der vorliegenden Anhöhe des Seitenjochs zwischen dem Schwarzenberger und dem Raschauer Thale und zwar zunächst nach dem Felsen, welcher hier der Raschauer Fels heißt. Gleich im Walde stieß ich auf einen noch offenen Schurf, welcher in einem grosbröcklichem, quarzigen Gestein aufgeworfen worden war, und man scheint etwas grauen Brauneisenstein gefunden zu haben. Dieses quarzige Gestein, welches wir in hiesiger Gegend noch so häufig getroffen, bezeichne ich, um die Beschreibungen abzukürzen, unter dem Nahmen Brockenfels. Es besteht derselbe stets aus einer quarzigen Hauptmasse, gemeinkörnigem bis dichtem Quarz, Hornstein, grau und roth, und Jaspis, besonders roth. Der eigentliche Quarz ist immer vorwaltend. Diese Gebirgsmasse haben wir kaum einmal von einer anderen Struktur als der der Zerklüftung angetroffen, gemeiniglich hat sie das Ansehen von durch und über einander gestürzten scharfkantigen Wänden und Brocken, die man für Konglomerattheile erkennen würde, wenn sie stumpfkantig wären. Alte Halden. Weiter hinauf bis nahe an den Felsen lagen viele kleine und sehr alte Halden, bey denen man nicht mehr auffinden konnte, worauf man hier gebaut hatte. Wahrscheinlich sind es aber Braunstein- und Eisensteingruben gewesen. In südlicher Richtung lag der Jlling’sche Kalkbruch auf nämlichen Seitenjoche vor mir...“

Dem Abbau des Kalksteins in dieser

Region haben wir bereits einen separaten

„Auf dem Wege dahin vom Felsen bis so weit der Busch reichte, war das ganze Terrain mit alten Halden gleichsam übersät. (Ich) konnte jedoch nicht bestimmt Züge derselben erkennen. Von Erzen fand ich nur bei einigen Rotheisenstein. Es ist hier also wahrscheinlich auch Eisensteinbergbau gewesen, und vielleicht, daß man auch Kiese hier gehabt. Überhaupt ist in dieser ganzen Gegend zwischen Schwarzenberg und Elterlein eine nicht zu zählende Menge kleiner Halden.“ Interessanterweise geht Breithaupt auf den Kieserzabbau entlang des Allerheiligen Gangzugs unmittelbar am Kochen hier nicht ein. Aber hier interessiert uns ja der Eisensteinbergbau ‒ also lesen wir weiter:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

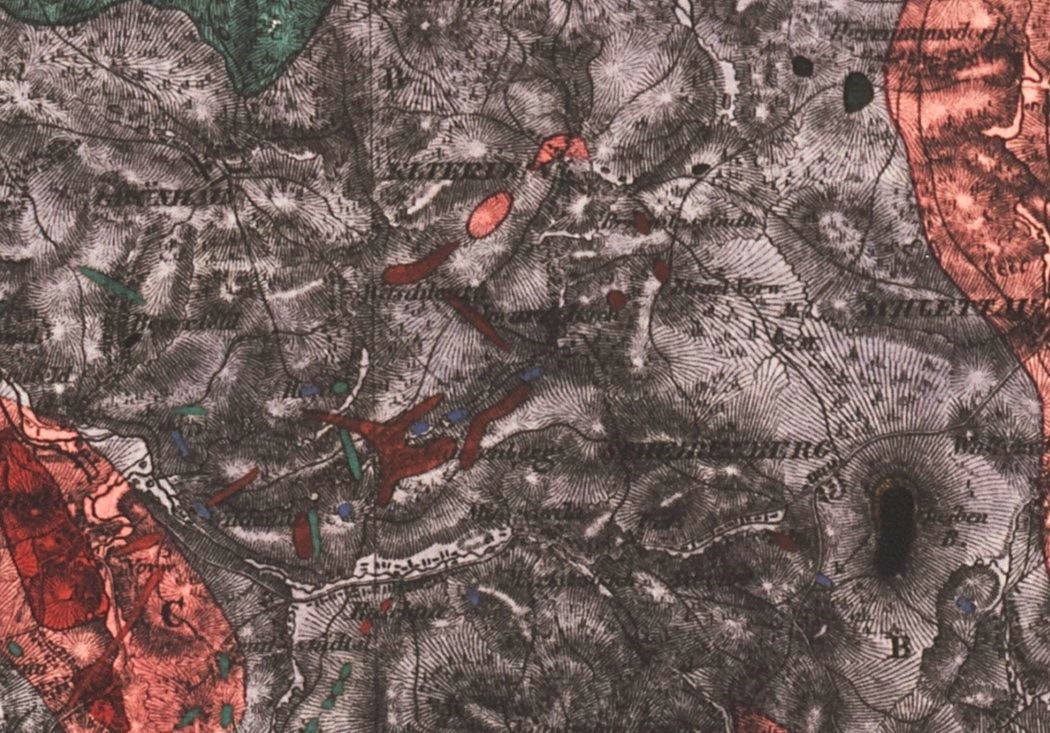

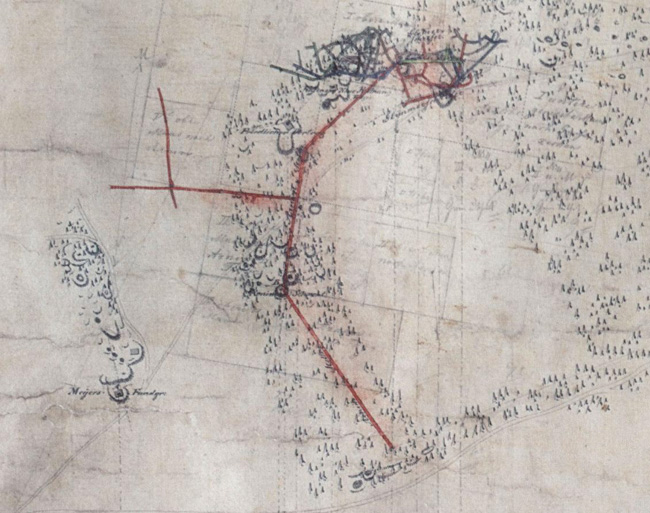

Brockenfels im Thale zwischen Reppels Fdgr. und dem Graul. „Von hier kehrten wir nun über Reppels Fdgr. und dann in gerader Richtung nach dem Graul zurück. Hier fand sich im Thale zu Tage anstehend wieder Brockenfels, der allermeist aus Jaspis bestand und auf dessen Klüften Roth- und Brauneisenstein lag. Man hatte auch dicht dabey, mehr nach Stamm Asser zu, einen Schacht, den Hahn, darin abgesunken, der nun wieder zusammengebrochen war. Die hier erlangten Erze waren hauptsächlich dichter Eisenglanz, auch Eisenglimmer mit Schwarzeisenstein und Braunstein. Der Anbruch soll sehr regelmäßig und der Bau wegen großer Festigkeit des Gesteins zu kostspielig gewesen sei (...) Weiter aufwärts verlor der Brockenfels das Eisenschüssige und wurde reinerer Quarz, stellenweise sogar amethystartig. Der Brockenfels stand zwar bis zur Grauler Arsenikhütte nicht mehr an, lag in einer Menge Stücke herum. Ich suchte nun die weitere Verbreitung dieses sonderbaren Gesteins auszumitteln und fand, daß es sich von der Grube Hahn wohl noch auf 1000 Schritte im Thale und dessen nordöstlichen Gehänge aufwärts ziehe. Auch in dieser Ausdehnung lagen einige kleine alte Halden, wo man auf Eisenstein und Braunstein gegraben haben soll. Es scheint also, daß das Vorkommen des Eisensteins und Braunsteins, wo sich der Brockenfels hier findet, durch diesen besonders bedingt sey.“ Der hier genannte Schacht namens ,Hahn' steckt übrigens auch in der Flurbezeichnung für den Straßenübergang von Langenberg nach Waschleithe am niedrigsten Punkt des Sattels zwischen Schwarzbach- und Oswaldbachtal, der vielen Einheimischen noch heute auch als Roter Hahn bekannt ist. Weitere Verbreitung des Brockenfelses am Graul. Gnade Gottes Fdgr.; eine Eisensteingrube. „Fortsetzung am 10ten September. Selbst bey und hinter den Gifthütten*) am Graul ist der Brockenfels verbreitet und es sind dabey überall kleine Pingen und Schürfe zu finden. Von hier weiter in N. O. erschien er auf der Mitte des Trennjochs zwischen dem Schwarzbachthale und Oswaldsthale, welches letztere den Graul von dem Fürstenberge trennte, in starker Verbreitung und schien lichte Stellen im Walde, vermöge seiner Steilheit, zu verursachen. Dicht vor dem Busche liegt auch die noch gangbare Eisensteingrube Gnade Gottes Fdgr. Eigenthum des Herrn von Elterlein.*) Man gewinnt hier dem Brockenfels, aus Eisenkiesel, Quarz und Jaspis bestehend, samt den darin in Gangklüften und unregelmäßigen Nestern brechenden, ockrigen, dichten und fasrigen Eisenstein zusammen herein, und liefert auch ziemlich dies Ganze, etwa den reinen Quarz in größeren Massen ausgenommen, zur Hütte. Braunstein und Schwarzeisenstein sind hier selten. Bey dem geringen Eisengehalte des Eisenkiesels und des Jaspis kann ich mir jedoch es nicht anders denken, als daß die Mitanlieferung dieses Gesteins in jeder Art Nachtheil hervorbringen müsse. Daher mag es auch kommen, daß der hiesige Eisenstein als ein geringer in keinem besonderen Werthe steht. Dermalen war die Grube nicht belegt und konnte ich solche nicht befahren. Neben der von Zeit zu Zeit noch bebaut werdenden Grube sind noch drey sehr große Pingen, welche deutlich dafür zeugen, daß hier große Quantitäten Eisenstein müssen gefördert worden sein.“ *) Hier irrte Herr Breithaupt: Die Gnade Gottes Fundgrube befand sich zu dieser Zeit im Eigentum des Hammerherrn und Bergkommissionsrates Carl Heinrich Nitzsche auf Erla – aber darauf kommen wir im montanhistrischen Kapitel noch ausführlich zurück. Mit den ,Gifthütten' ist das Vitriol- und Arsenikwerk am Graul gemeint. Ein zweites solches Werk bestand übrigens auf Raschauer Seite unterhalb des Knochens und verarbeitete die Kieserze aus den Gruben, die auf dem Allerheiligen Gangzug bauten. Zurück zum Text: Förstel. Brockenfels und Basalt. „Von hier wendete ich mich nach dem Ritterguthe Förstel bey Langenberg, welches im Schwarzbachthale liegt, bis wohin auf den Feldern der Brockenfels umher liegt, und besonders dicht vor Förstel sind ungewöhnlich große Blöcke davon anzutreffen. Im Thale selbst nahe von dem Bache findet sich auch immer fast nichts als Basalt in einer Anzahl von kleinen abgerundeten Blöcken, wie er fast allenthalben und auch dicht bey anstehenden Massen desselben vorzukommen pflegt. (...)“ Die heutige geologische Karte weist kein Basalt- Vorkommen im Schwarzbachtal aus. Möglicherweise waren es ja Gerölle jener längst von der Erosion abgetragenen Basalt- Decke, deren Rest heute der Scheibenberg bildet, was Herr Breithaupt hier beschrieb. Auch oberhalb Schwarzbach's in Richtung Elterlein will er zu seiner Zeit große Blöcke und Säulen davon gefunden haben, wenngleich nirgendwo anstehend. Deshalb aber weist er auch auf der seinem Reisebericht beigefügten Karte (40003, Nr. 217, Blatt 330) im Schwarzbachtal mit schwarzer Farbe dieses Basaltvorkommen aus.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Link zum Digitalisat

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Kehren wir wieder zu dem Text August

Breithaupt's aus dem Jahr 1818 zurück (40003, Nr. 217, Seite 71ff):

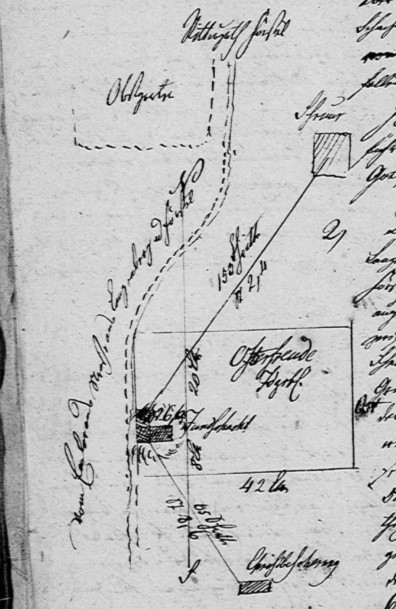

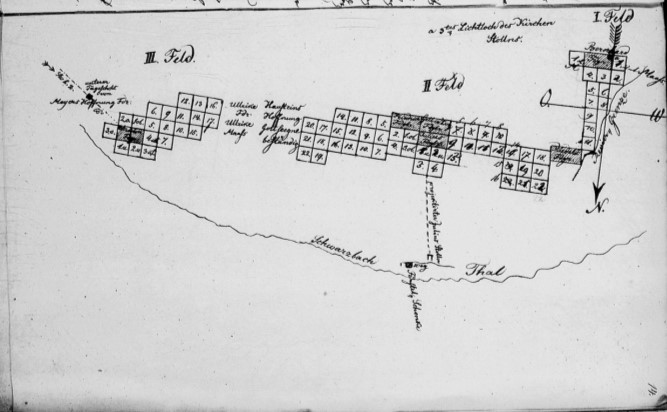

„Ich nahm nun meinen Weg nach den Braunstein- Eisenstein- Gruben, die am linksseitigen Gehänge des Seitenjochs und zwar meist in dem hier sehr ausgedehnten Busche liegen.“ Braunstein und Eisensteingruben oberhalb Förstel. „In diesem Busche liegt hier eine kleine Pinge an der anderen, aus älterer und neuerer Zeit. Drey Gruben sind hier noch gangbar, zuerst bin ich zur Christbescherung Fdgr., etwa 20 Lachter weiter hinauf zu Friedrich Fdgr. und endlich von beyden etwa 40 bis 45 Lachter in Abend Gelber Zweig Fdgr. Zuerst fuhr ich auf Friedrich Fdgr., deren Lehnträger Schubert heißt. Der lange Stoß des Fahrschachtes stand in St. 3,3, dieser selbst war beyläufig 7 Lachter tief. Ich fuhr vom Füllort 11 Lachter vom kurzen Stoß weg in N. W. und fand überall vorherrschend ein aufgelöstes Gestein mit vielem Glimmer, so daß ich geneigt bin, es für aufgelösten Glimmerschiefer zu halten. Ferner ist in wenig geringern Frequenz ein konglomeratartiges Gestein, was sich von den bisher gefundenen Abänderungen des Brockenfels durch Beimengung von Glimmer und kleinern Brocken unterschied. In dem erstern, meist gelblich grau gefärbten, aufgelösten Gestein, das die Bergleute hier bald Wacke, bald Mulm oder Gilbe nennen. ist der Braunstein im zerreiblicher Konsistenz zu Hause. Er bildet darin in verschiedenen Richtungen und Lagen, so daß an eine Schichtung oder an eine andere Struktur- Regelmäßigkeit nicht zu denken ist, die meist mehr söhlig, wohl nie saiger sind, Trümer, die sich selten ganz verlieren, wohl aber bis zu 2 und 1 Zoll schwach werden, sich aber auch manchmal zu einem halben Lachter und noch mehr ermächtigen. Eine darüber hinaus gehende Mächtigkeit ist sehr selten. Es erscheinen daher solche Trümer wie schwach, aber doch unter einander zusammenhängende Nester. Nur in den größern dergleichen Nestern liegt nach der Mitte derselben zuweilen fester und dann strahliger fasriger weicher Braunstein, selten Schwarzeisenstein. Auch findet sich hin und wieder Brauneisenstein, besonders dichter, mit Eisenkiesel und Quarz, dazu ein. Die Gewinnung des Eisensteins ist zufällig und Nebensache, und dies umso mehr, da er nur als ein sehr geringer erachtet wird. Eine Merkwürdigkeit bey diesem Bergbau ist, daß es trotz der geringen Teufe der Schächte gewöhnlich an Wettern mangelt, so daß jede Grube zwei nur wenig von einander getrennte und mit einander durchschlägiger Schächte nöthig hat, um Wetterzug zu bekommen. Und liegen diese zwey Schächte über 6 bis 8 Lachter aus einander, so sollen die Wetter oft schon stocken. Ich erkläre dies durch die Natur des Braunsteins, der in der ursprünglichen Entstehung gewöhnlich noch nicht mit Sauerstoff vollkommen gesättigt, denselben frisch angebrochen aus dem Grubenbauen absorbiert und dies kann hier um so leichter der Fall seyn, da der Braunstein meist in mulmiger Beschaffenheit vorkommt, welche das Eindringen des Sauerstoffs erleichtert. Der Bergbau ist hier meist nur eine verkrüppelter Raubbau, wie von armen Eigenlehnern nicht anders zu erwarten. Ich möchte hinzufügen, zu fordern ist. Friedrich Erbstolln hatte indessen, wie ich mich bald überzeugen konnte, noch die besten Verrichtungen und auch ziemlichen Anbruch. Eine solche Grube geht überhaupt nur wenige Jahre und oft wird eine in 10 bis 20 Jahren zwey und dreymal verlassen, und wieder aufgemacht. Ferner fuhr ich auf Christbescherung Fdgr. unterhalb Friedrich Fdgr. liegend, deren Lehnträger der Steiger Weißflog ist. Der lange Stoß des Schachtes stand in St. 2, die Teufe betrug 6 Lachter. Vom Füllorte in Ost 10 Lachter gefahren, fand ich die Verhältnisse fast ganz wie auf Friedrich, nur daß hier das aufgelöste Gestein noch lockerer und zusammenhängend war. Obschon die Grube länger als andere in Betrieb gestanden haben soll, so war hier doch keine Strecke und kein Ort weiter zu befahren, da diese Räume, wenn ein Abbau eingestellt wird, gleich wieder mit Bergen eines neuen Orts versetzt werden, obschon die Tageförderung keine sonderlichen Schwierigkeiten haben kann. Der gelbliche Mulm war hier mehr lettig, auch kommt hier mehr Brauneisenstein vor, aber sehr mit Quarzarten untermengt, selten rein. Noch muß ich gedenken, daß ich auf dem kieseligen Brauneisenstein, den man hier den hornigen nennt, ein eignes Fossil in flach nierenförmiger Gestalt fand, was bey einer genaueren oryctognostischen Untersuchung mit keinem anderen specifische Identität hat, und wahrscheinlich ein natürliches Zinkoxyd ist. Von Farbe kam es hier gelblichweiß bis gelblich und lehmbraun, ja auch ölgrün vor, im Bruche aber eben bis muschlig, halbhart in hohem Grade. Endlich fuhr ich hier noch auf Gelber Zweig gevierde Fdgr., deren Lehnträger auch einer nahmens Weißflog ist, und die eigentlich drey Schächte hat, deren doch die beyden oberen dermalen nur als Wetterschächte dienen. Der lange Stoß des untern Schachts, wo ich fuhr, stand in St. 12, die Teufe betrug 6 Lachter. In diesem Gebäude war fast gar kein Bau im frischen Felde zuerkennen, sondern neuer Raubbau, in dem zu Bruche gegangenen der Alten. Übrigens war die natürliche Beschaffenheit wie auf Christbescherung. Der auf diesen Gruben vorkommende Braunstein bedarf keiner sonderlichen Aufbereitung, um Kaufmannsgut zu werden. Zu Tage gefördert, wird er, die natürliche Feuchtigkeit auszutreiben, in der Sonne und an der Luft auf kleinen, hölzernen Bühnen getrocknet, sodann der Eisenstein und die Gilbe ausgeklaubt, und nun, nachdem er vom Geschworenen taxiert worden, zu Centnern in Fässer verpackt, die um 20 Groschen bis 1 Thaler verkauft werden.“ Auf die Geschichte der einzelnen, hier genannten Gruben gehen wir in unseren montanhistorischen Abschnitten noch ausführlich ein. Interessant sind für uns hier aber auch Breithaupt's Angaben zur Aufbereitung, welche ebenso einfach, wie der ganze Bergbau dieser Zeit gewesen ist; der in den Fahrbögen der Berggeschworenen oder in den Grubenaufständen aber nur sehr selten überhaupt erwähnt wird. Keine Erklärung haben wir bis jetzt für den immer wieder ‒ namentlich in den Sommermonaten ‒ und auch hier beklagten Mangel an natürlichem Wetterzug und Frischwettern in den doch eher winzigen Bergwerken. Die Vermutung, daß dieser chemische Ursachen haben könnte (nämlich die Aufoxydation der Manganoxyde im Kontakt mit Luft), lag dem Mineralogen A. Breithaupt sicherlich nahe ‒ wir teilen sie aber, auch wenn wir noch keine bessere Erklärung haben, nicht. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Digitalisat

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Nachdem Herr Breithaupt nun also die Gruben zwischen Langenberg und Raschau besichtigt hatte, wandte er sich weiter talaufwärts in Richtung Schwarzbach (40003, Nr. 217, Seite 78ff): Edelfrau Waldung, Brockenfels, Glimmerschiefer, Braunstein und Eisenstein Bergbau. „In Begleitung des Lehnträgers Schuberts ging ich in dem Gehölze und Busche am Gehänge aufwärts in nordöstlicher Richtung. In der schlecht bestandenen, stellenweise lichten Waldung, welche die Edelfrau heißt, lagen eine Menge Blöcke des Brockenfelses umher, welcher hier meist aus röthlichem, splittrigen Hornstein bestand, und nun stieß ich bald wieder auf viele Schürfe und kleine alte Halden. Die Klüfte des Hornsteins waren oft mit Braunstein belegt. Nun kam ich bald an Schubert Fdgr., eine Fristzeche, wo ein fester und mulmiger Braunstein gebrochen haben soll. Schubert sagte mir, daß hier unter dem Mulm, worin die Braunsteine wie auf den Langenberger Gruben vorkommen, fester Schiefer läge, in dem Gänge anzutreffen seyen, wie der von Stamm Asser und Gottes Geschick. Weiter aufwärts fand sich auch wirklich wieder eigentlicher Glimmerschiefer, wenngleich schon zerstreut in einer Anzahl von das ganze Gebirge bedeckenden scharfkantigen Stücken und Blöcken aus Brockenfels. Hierauf kam ich zu Trommlers Fdgr., jetzt Fristzeche, wo man viel Brauneisenstein und Eisenkiesel gefördert hatte, auch etwas Schwarzeisenstein und Braunstein, letzteren sehr mehr stengelig und fasrig. Oberhalb dieser Grube war wieder die Gegend wie mit Hornstein Brockenfels übersäet, und eine Menge kleiner Halden und Schürfe zeigten auch hier, daß in solchem Gebirge fast überall Eisenstein und Braunstein zu finden sey. Auch hier bey Trommlers Fdgr. soll man bey mehrer Teufe auf festen Schiefer gekommen seyn. Schade, daß alle diese Gruben zu wenig Tiefe dermalen bauten, als daß man mit Gewißheit auf die in der Teufe vorkommende Gebirgsart schließen konnte, ob es Schiefer oder festre Masse des Brockenfels war, wie ich aus Mangel an vorkommenden Glimmerschieferstücken vermuthe. Von Trommlers Fdgr. nahm ich die Richtung nach Schwarzbach. Gerade da, wo noch unterhalb Schwarzbach ein Stück Feld einen spitzen Winkel in den Busch hinein macht, befand sich unter den Brockenfels viel stänglicher Quarz und Amethyst. Auf meinem Wege berührte ich noch die Fristzeche Kästners gev. Fdgr., wo unter den schon erwähnten Verhältnissen Brauneisenstein, Eisenkiesel, Jaspis, auch Braunstein vorkommen, alles auch nur in Nieren und Nestern in braunem und gelbem Mulm. Da ich nach dem Bache zu wieder größere Blöcke wahrnahm, so ging ich bis dahin und fand das Gestein meist hornsteinartig vorstehend. Mein Begleiter gab vor, daß man in trockener Zeit schöne Eisensteinstückchen im Bache finden könne. Es ergab sich also bis hierher eine große Identität der Gebirgsmasse und dem darin vorkommenden Erzen in dem begangenen Distrikte. Nun kam ich nach Schwarzbach und hier lag zunächst Meiers gev. Fdgr. an der Ecke des Tännig genannten Waldes, der östlich vom Dorf liegt. Obwohl sie in Betrieb stand, konnte ich sie doch nicht befahren, weil die Arbeiter schon ausgefahren waren. Es soll hier der Brauneisenstein in bessrer Qualität und Quantität vorkommen, und der Braunstein, welcher bey vorerwähnten Gruben die Hauptsache ist, wird hier nicht berücksichtigt.“ Nun, das stimmt nicht ganz: Bauwürdige Braunstein- Vorkommen haben auch die Betreiber von Meyers gevierter Fundgrube natürlich nicht liegengelassen, sondern bei Gelegenheit ebenfalls ausgebracht und dann verkauft. Die Schreibweise dieses Grubennamens ist übrigens bei jedem Geschworenen (und manchmal sogar in jedem Fahrbogen) anders: Unserer Kenntnis nach schrieb der damalige Besitzer des Tännichtgutes, Karl Gottlieb Meyer, seinen Namen selbst aber mit dem Ypsilon. Doch noch ein letzter Abschnitt aus Breithaupt's Bericht: „Ich ging nun durch Meiers Gut (dies Gut war ehedem, so wie Förstel, ein Hammerwerk) ins Dorf Schwarzbach und traf hier allenthalben auf Basalt, daß man kaum einen andern Stein sahe. Die Blöcke und Säulen waren hier meist größer und dicker, als zu Förstel. Er ist von der ihm gewöhnlichen schwarzen Farbe und enthält Augit häufig eingesprengt. Olivin habe ich nicht darin gesehen. Es ist wohl kaum zu bezweifeln, daß Dorf und Thal ihren Nahmen von dem schwarzen Stein erhalten haben. Zu Tage ausstehend in zusammenhängenden Massen oder Säulen traf ich zwar keinen Punkt, daß jedoch diese mächtige noch über das Dorf hinaus besonders rechtsseitig vom Bache verbreitete Steinmasse hier umso (?) aufgelagert seyn müsse, ergab sich aus mehreren Gründen. (...)“ Damit sind wir erneut beim Basalt angelangt... Die nachstehenden Erklärungen schenken wir uns, wer will, kann im Originaltext ja selbst weiter lesen. Wir müssen bei unseren eigenen Exkursionen in dieser Region aber unbedingt darauf achten, ob es hier tatsächlich Basalt- Gerölle in diesem Umfang gibt... Auch der hier von Breithaupt gebrauchte Flurname ,Edelfrau Waldung' ist uns neu, allerdings muß es hier auch kurfürstl.- königlichen Forst oder eben einen ,Königswald' gegeben haben. Die Befahrung auf Meyer's Fundgrube holte Herr Breithaupt später nach (40003, Nr. 217, Seite 240f):

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

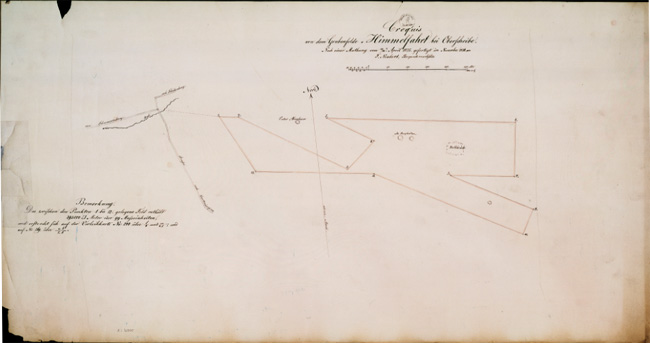

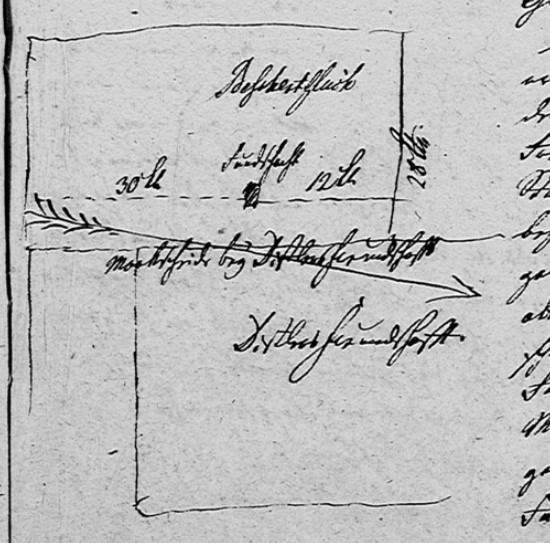

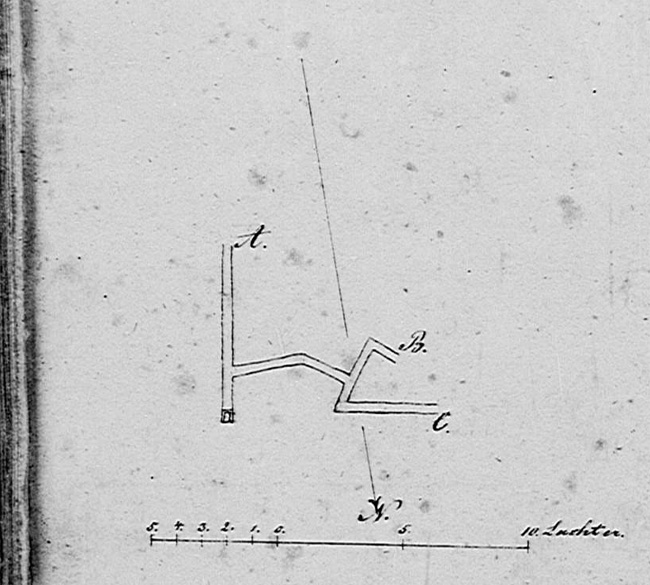

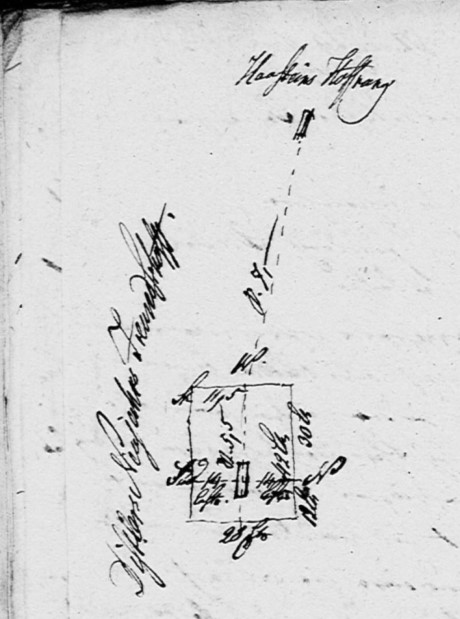

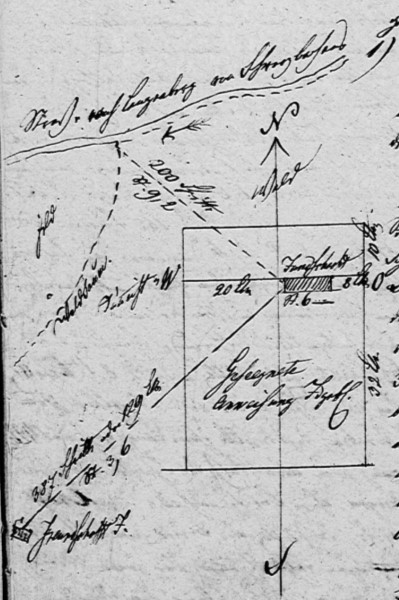

Meyers Hoffnung Fdgr. Brauneisenstein und Brockenfels „Auf Meyers Hoffnung fuhr ich 5 Lachter hinein und allda in St. 8,5 S. O: auf der Strecke ¾ Lachter fort bis an eine in St 1,1 S. W. abgehende Strecke, auf derselben und bis vor Ort, wo etwa ¼ Elle mächtig Brauneisenstein anstand, als eine ganz unregelmäßige Lagerstätte, deren Umgebung aus eisenschüssigem Gruse und Sand zu bestehen schien. Von hier kehrte ich nach dem Schachte zurück und fuhr in demselben 2 Lachter höher, dann 1 Lachter St. 1,3 gegen N. O. bis zu einer abgehenden Strecke, auf dieser 2 ½ Lachter in St. 8,6 N. W., weiter und endlich 4 Lachter in St. 11 ging vor Ort ein 1 ¼ Lachter tiefes Gesenke nieder, worinnen die Waßer aufgehen wollten. Das Lager besteht hier aus einem eisenschüssigen Gneuse mit viel Quarz in großen ockrigen Stücken und scheint hier unter 15 bis 20° in St. 10,5 in N. W. zu fallen. Von da zurück bis auf die in St. 11 getriebene Strecke, von dieser in St. 2,4 S. W. fuhr ich auf einer ansteigenden Strecke, wo das Lager unter 35° in St. 2,4 S. W. zu fallen schien. Vor dem Orte dieser Strecke war wieder das Fallen in St. 7,4 in N. W. unter 25° und hier bestand das Gestein mehr unfesten (?) Quarze Hornstein und Glimmerschiefer und es schien, als sey man in das Dach des Lagers gekommen. Da so abweichende Fallen hängt wahrscheinlich von einem von dem Grundgebirge empor geschobenen Buckel ab, denn fast nach allen Seiten hin (abfällt?). Hiermit war ich die ganzen Baue durchfahren. Das hier gewonnen werdende Eisenerz ist theils ein beßrer harter dichter Brauneisenstein von muschlichem Bruche, theils ein von Eisen nur sehr stark durchdrungener Eisenkiesel in gemeinem Jaspis übergehend. Auch soll Stilpnosiderit gefunden worden sein.“ Die Mineralbezeichnung Stilpnosiderit haben wir auch unter historischen, heute ungebräuchlichen Namen suchen müssen und herausgefunden, daß damit früher erdige, wasserhaltige Aggregate von Limonit benannt worden sind. Auch die Bezeichnung ,Pecheisenerz' wird als Synonym dafür angeführt. Die chemische Zusammensetzung wird mit FeOOH · n H2O angegeben (mindat.org). Fehlt uns noch die alte Eisensteingrube Vater Abraham bei Oberscheibe, die zu dieser Zeit ebenfalls in Umgang stand. Diese hat Herr Breithaupt am 2. Oktober 1818 besichtigt und berichtete darüber (40003, Nr. 217, Seite 267f):

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

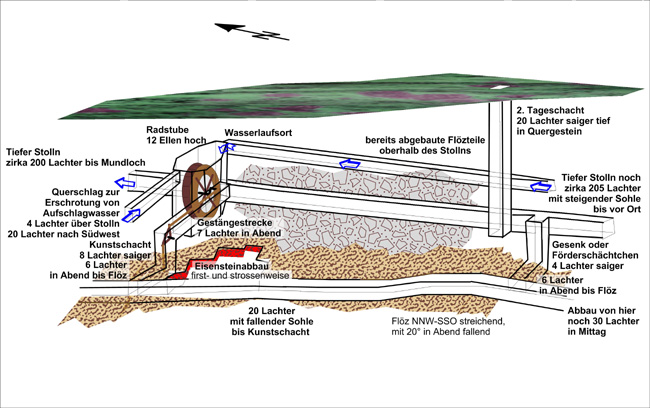

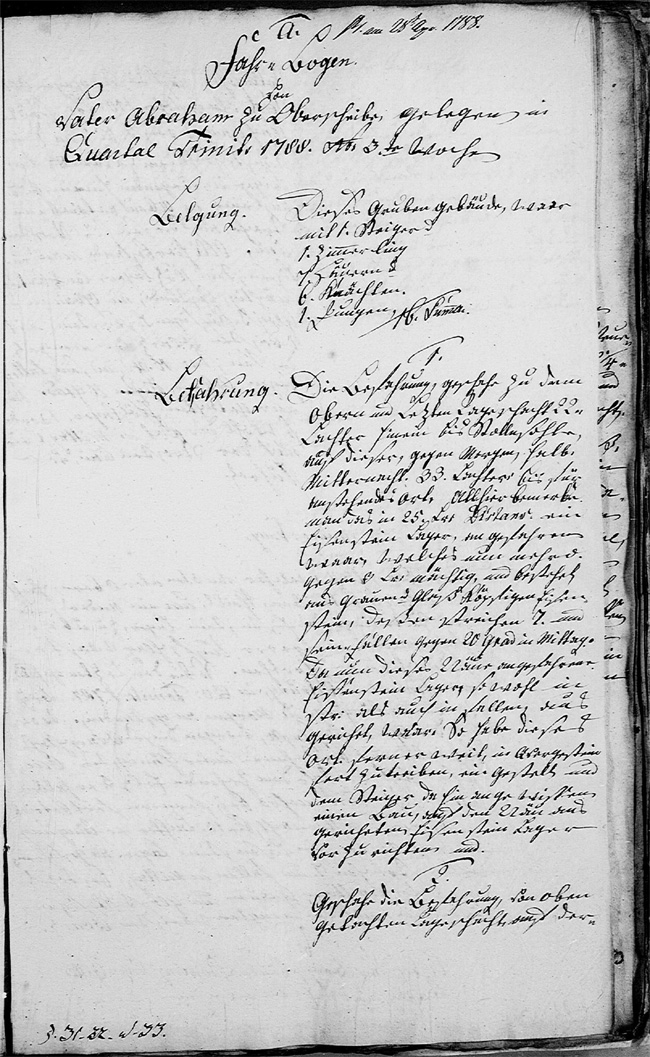

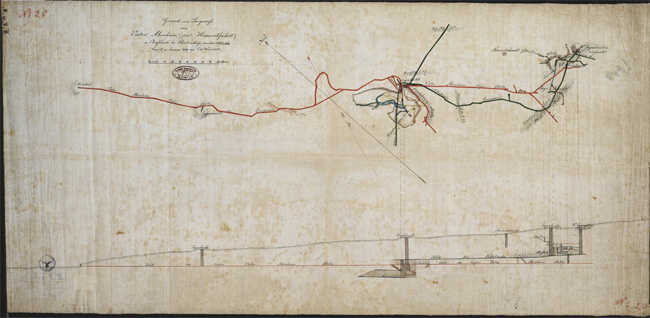

Brauneisensteinlager auf Vater Abraham Fdgr. „Auf der Halde von Vater Abraham lag eben ein ziemlicher Vorrath frisch geförderten Eisensteins und ich will daher diesen zunächst beschreiben. Der größte Theil ist ein dichter Brauneisenstein, im Großen meist dicht und undeutlich schiefrig. Nicht selten sind die Klüfte der schiefrigen Klüfte losgezogen und bilden so kleine flache Trümer, welche meist mit fasrigem Brauneisenstein erfüllt sind, der gewöhnlich stalaktitische Gestalten annimmt. Jene Klüfte sind aber auch zuweilen von Stilpnosiderit ausgefüllt, der sich hier in der größten Auszeichnung findet und ebenfalls in seltenen Fällen stalaktitisch gebildet ist. Noch soll zuweilen Schwarzeisenstein sehr schön mit beybrechen, doch konnte ich davon nur schwache Spuren auffinden. Der Eisenstein ist übrigens zu Stabeisen von vorzüglicher Güthe, zuweilen, wenn er rein bricht und nicht von schwachen Lagen aus Gebirgsgestein durchzogen wird, was zuweilen der Fall ist. Ich fuhr 18½ Lachter im Tageschacht hinein und dann in N. 3 Lachter bis Radstube, von hier in S. W. 12 Lachter bis Kunstschacht und diesen 8½ Lachter hinein. Hierauf hatte ich noch 12 Lachter bis zum dermaligen Abbau, welcher sich 5 Lachter in S. erlängt hatte, und von wo bis Ortstoß ungefähr 9 Lachter seyn möchten. Der Abbau zeigte keine sonderliche Regelmäßigkeit der Gebirgsstruktur und namentlich war eine deutliche Schichtung umso weniger zu erkennen. Als das Eisensteinlager hier (?) Biegungen machte und von schnell abweichender Mächtigkeit war, nahm ich ½ bis 1¼ Lachter. Und darüber blieb mir kein Zweifel, daß die Erzlagerstätte ein Lager sey. Die Schichtung lag zum Theil horizontal, zum Theil schien es sich bis zu 15° in S. zu neigen. Ich durchfuhr nun noch alle fahrbaren Örter und Schächte der Grube, ohne auf eine geognostische Merkwürdigkeit zu stoßen. Das Hauptgestein war Glimmerschiefer. Daß auch Gneis im Gebiete der Grube vorkomme, vermuthe ich sehr, weil das zu Tage umherliegende Gestein allermeist aus Gneis bestand.“ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

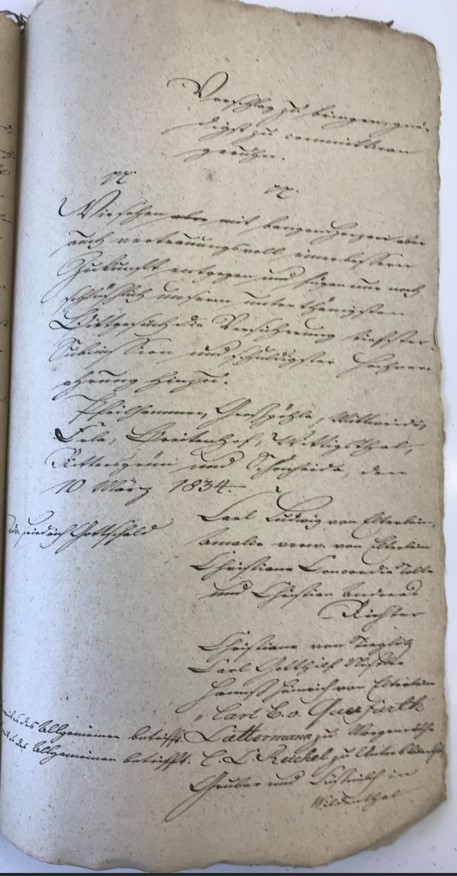

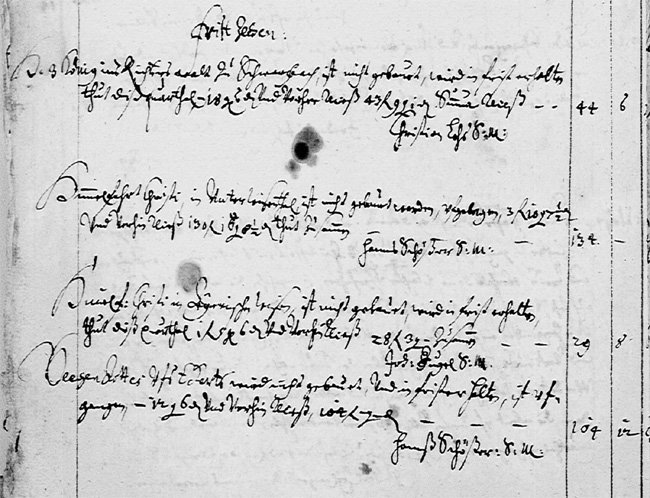

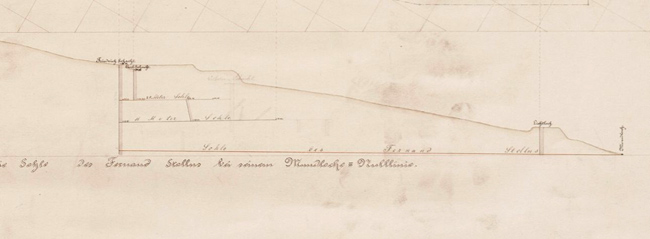

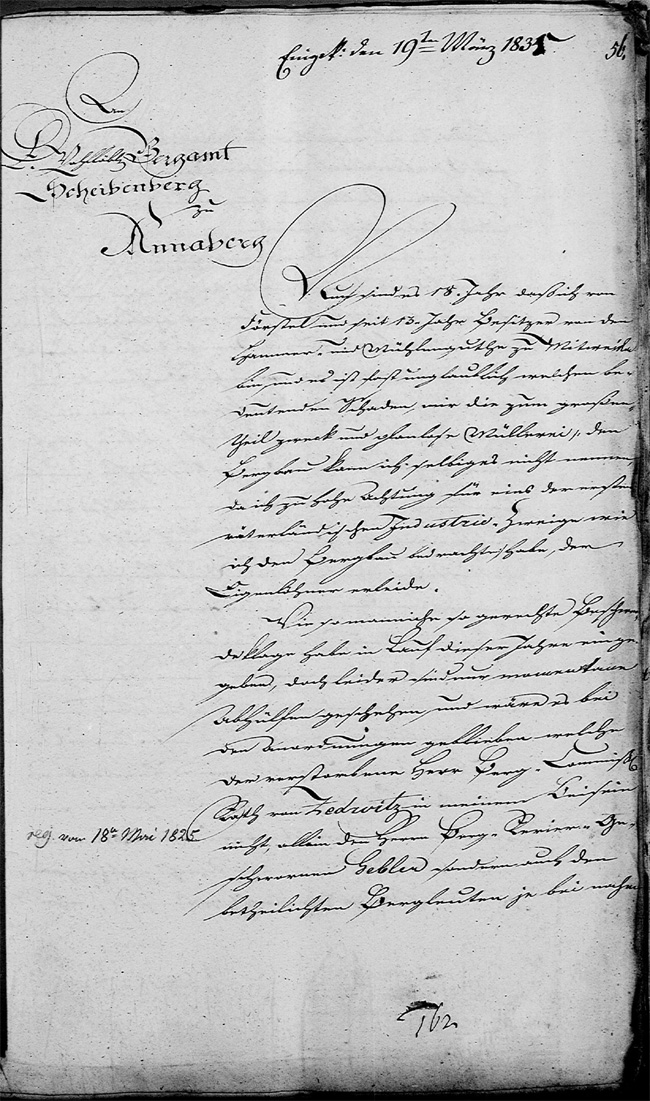

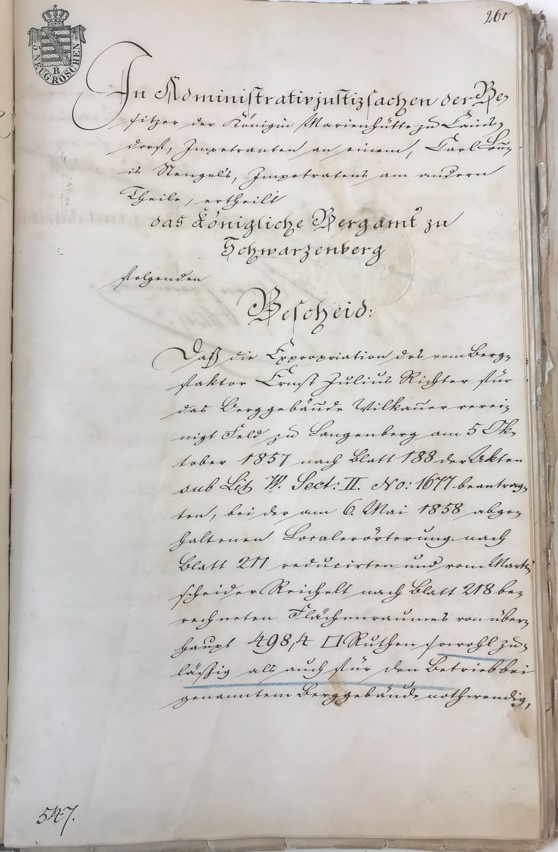

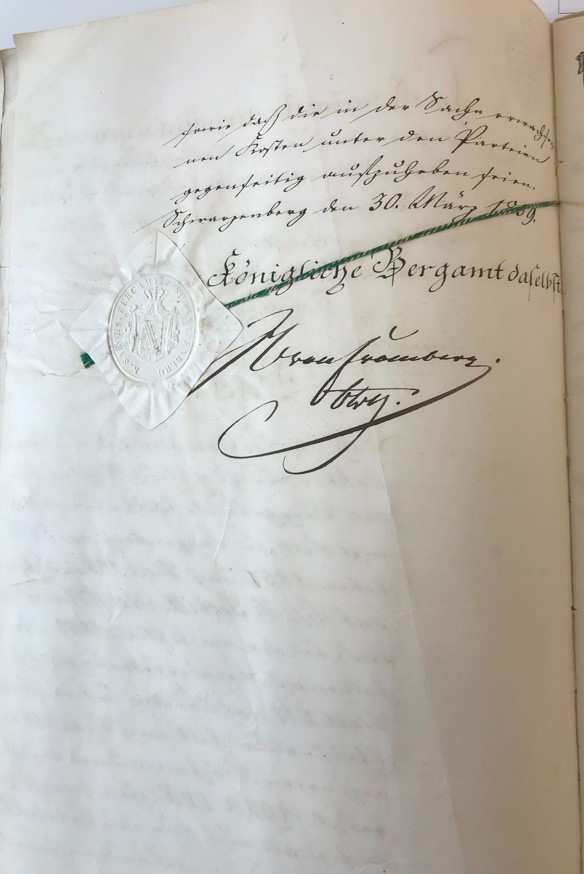

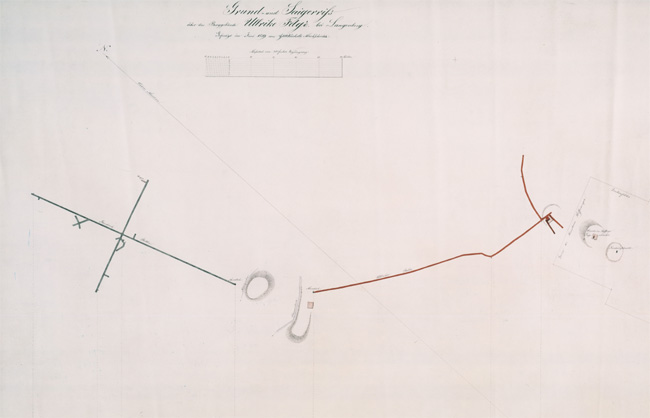

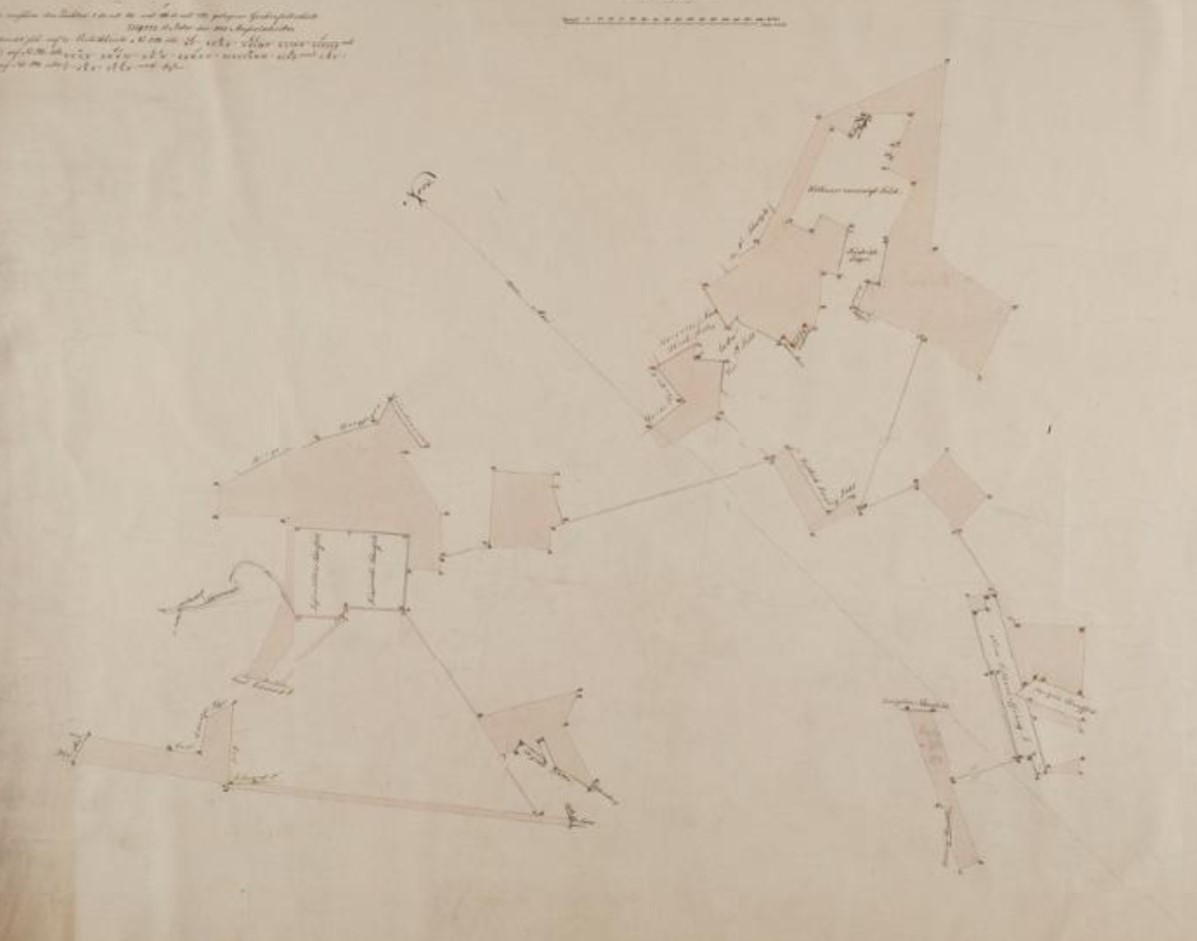

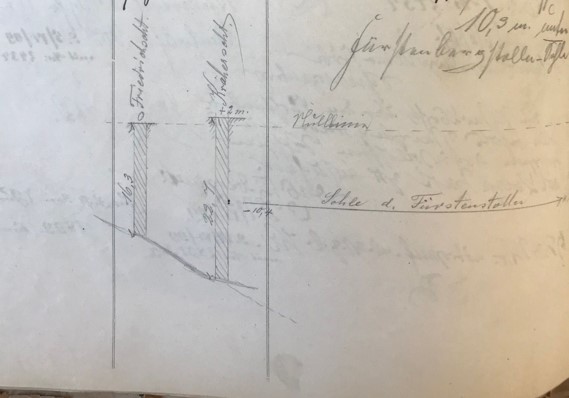

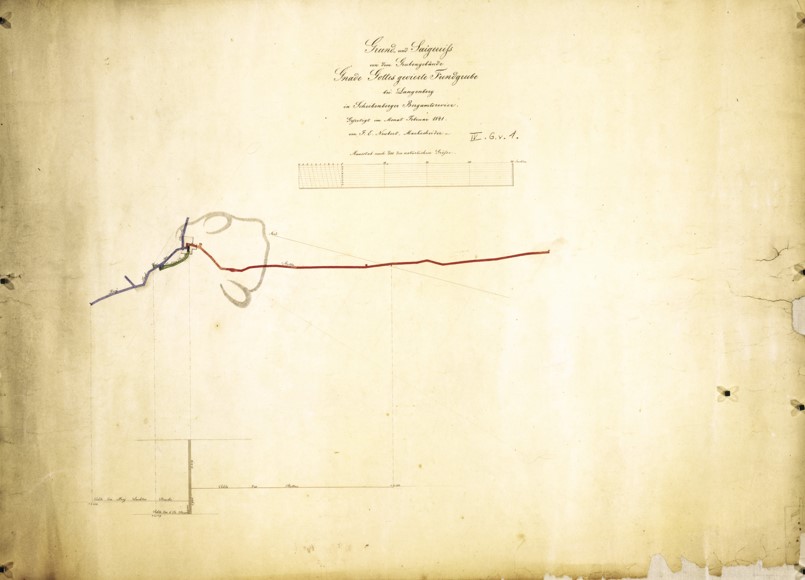

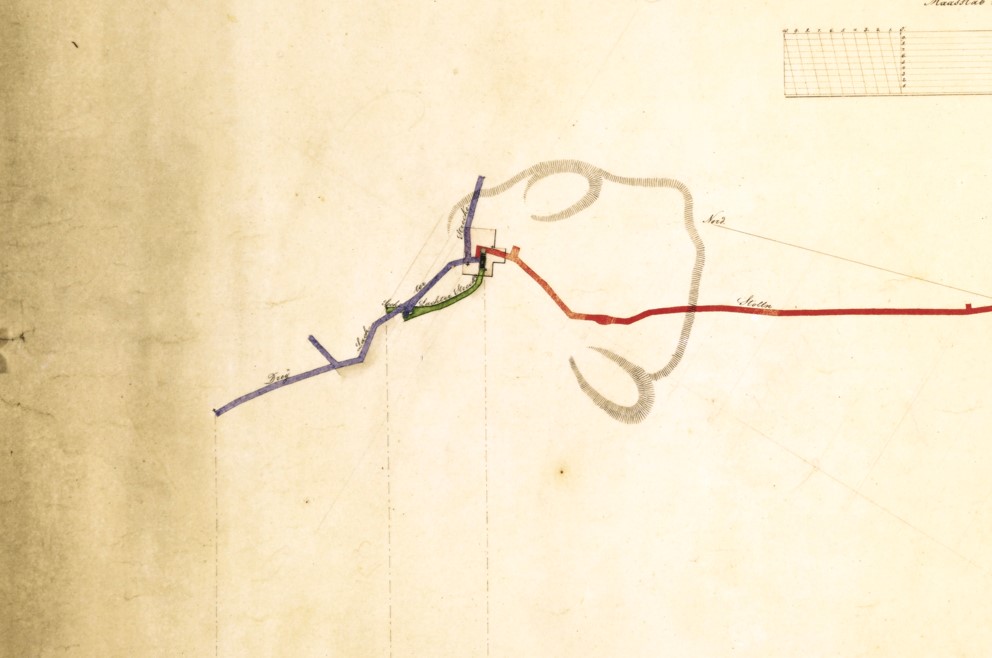

In den Grubenakten zu Friedrichs gevierter und

Gnade Gottes

Fundgrube bei Langenberg aus dem Bestand des Bergamtes Schwarzenberg (40169,

Nr. 95, Blatt 8ff weitere Abschriften in 40169, Nr. 128, Blatt 21ff

und 40169, Nr. 138, Blatt 2a sowie in 40169, Nr. 286, Blatt 1f) haben wir folgenden Auszug aus einem Generalbefahrungsprotokoll des Bergamtes Annaberg über die bei Langenberg

gelegenen Eigenlöhnergruben vom 7. Juli 1820 gefunden, dessen Verfasser wir aber

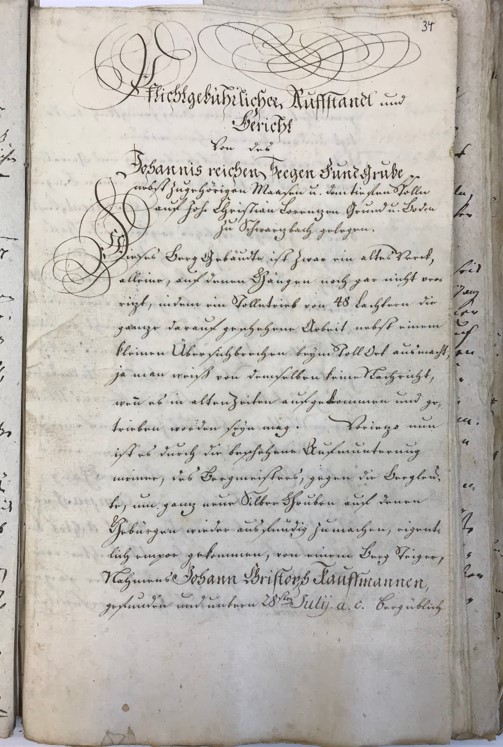

nicht kennen. Hierin sind die örtlichen Verhältnisse ebenfalls beschrieben.