|

Erstellt November 2014, letzte Ergänzungen im

September Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Erstellung dieses Beitrages

Sie können diesen Beitrag vom Qucosa- Server der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden im PDF- Format herunterladen.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Ein Einblick in die

„wilden Jahre“ der AG Wismut: Die Lagerstätte „August“ bei Raschau

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Es wäre längst vergessen gewesen, daß auch hier die damalige sowjetische AG und spätere SDAG Wismut nach Uranerz gesucht hat. Aber weil die Großväter auf die Verwahrung ihrer Hinterlassenschaften wenig Zeit verschwendet haben (oder es aufgrund der Abkommandierung zum nächsten Schacht auch gar nicht besser machen konnten), brachten sich auch nördlich von Grünstädtel ihre Erkundungsarbeiten nach und nach wieder in Erinnerung, als die Reste der Schurfschächte immer neue Pingen verursachten und der oberflächennahe Abbau beeindruckende Tagesbrüche auslöste. Dieses Erkundungsgebiet wurde als „Lagerstätte August“ bezeichnet und mangels weiterer Erfolgsaussichten 1954 eingestellt. Bereits vor 1963 waren die genutzten Flächen an die Gemeinden zurück übertragen. Daher gehört es zu den „Altstandorten“ der Wismut. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Der

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die beiden Hauptschächte auf der Nordseite der Großen Mittweida, Schacht 257 und Schacht 319, sowie der Schacht 278 auf der Südseite wurden bereits in den 1970er Jahren verplombt. In die Stollen 1 bis 4 spülte ab Ende der 1960er Jahre die benachbarte Papierfabrik die Asche ihrer Heizungsanlage ein. Auf der Halde legte die Gemeinde Raschau eine Hausmülldeponie an. Dabei landete wie so oft anderswo auch bedauerlicherweise viel Müll in den umliegenden Pingen. Nach der Verlängerung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der Wismut-Altstandorte m Jahr 2013 wurde dann auch mit der Sanierung der Tagesbrüche auf den Gängen 57 und 57a begonnen. Priorität besaßen dabei die Brüche unmittelbar an der Schachthalde, damit anschließend auch die Deponie und die Schachthalde saniert werden konnten. Letzteres zog sich allerdings noch einige Jahre hin. Bei der Aufwältigung der Tagesbrüche kam ‒ zumindest auf den ersten Blick ‒ ein ziemliches „Durcheinander“ zutage, was die Sanierungsarbeiten immer wieder verzögerte. Erst am Ende der Aufwältigung ergab sich dann doch wieder ein Bild, welchen Plan die Großväter hier verfolgt haben. Auch vor deren Hacke war es anfangs ja ziemlich duster... Wir wollen im Folgenden ein wenig davon zeigen, was vorgefunden wurde und erläutern, wie unsere Großväter bei der bergmännischen Erkundung der Lagerstätte vorgegangen sind. Zugegebenermaßen: 2013 wußte das niemand mehr.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Überblick zur

Geschichte und Geologie

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Im Gebiet östlich von Schwarzenberg ging seit früher Zeit Bergbau um. Gegenstand des Altbergbaus waren zuerst Eisenerz sowie Kalkstein als Zuschlagstoff für die Eisenhütten bzw. Hammerwerke. Bekannt sind außerdem metasomatische (Skarn-) Erzlager. Gänge der kiesig- blendigen und der BiCoNi- Formation wurden hier angetroffen und abgebaut. Bekannt ist etwa die Grube Gottes Geschick am Graul u. v. a. Weiter nördlich bei Waschleithe wurden auch Zinnseifen gefunden. Der historische Erzbergbau um Schwarzenberg erreichte jedoch nie die Bedeutung anderer Reviere. Besonders die Aufbereitung der oft komplexen Erzmineral- Paragenesen der Skarnlager war für die Altvorderen hinsichtlich der Gewinnung reiner Metalle problematisch. Daher wurden diese Erze häufig auf Vitriol, Alaun oder Schwefelsäure verarbeitet. Im unmittelbaren Umfeld der im Weiteren beschriebenen Sanierungsarbeiten sind drei Stollen des historischen Erzbergbaus namentlich bekannt und mit den üblichen Einschränkungen hinsichtlich der Lagegenauigkeit der Altunterlagen risskundig. Dabei handelt es sich um:

Der Gang 57, welcher als derjenige mit dem größten Ausbringen innerhalb der Lagerstätte gilt, kreuzt das Streichen des Engelsburger Flachen. Der Gang 57a (nach NW) und die Strecke 306 (nach SO) folgen annähernd dem Streichen dieses schon von den Alten gefundenen und bebauten Erzganges. Weiter westlich – schon auf Wildenauer Flur – sowie nördlich und östlich dieses Erkundungsreviers findet man noch heute zahlreiche kleine Halden des vorangegangenen Altbergbaus. Über Entstehung und Betriebszeiten dieser Gruben soll an dieser Stelle allerdings nicht berichtet werden. Die Chronik der Wismut erwähnt zwar lapidar, daß auch „Gruben des Altbergbaus teilweise aufgewältigt und in die Voruntersuchung einbezogen wurden.“ Inwiefern das auch auf diese alten Stollen zutrifft, ist uns aber nicht bekannt.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Der geologische Untergrund ist durch die herzyn streichende Raschauer Störung, der das untere Mittweidatal folgt, zweigeteilt: Im Südteil des Erkundungsreviers ist er aus Augen- und Flasergneisen präkambrischen Alters aufgebaut, während im Nordfeld Glimmerschiefer und quarzitische Glimmerschiefer der „Niederschlager Gruppe“ anstehen. Im Bereich des Gangzuges 58 weiter nach Nordosten bilden bereits Quarz- reiche Glimmerschiefer und Quarzitschiefer (der sogenannte „Emmler- Quarzit“) den Festgesteinsuntergrund. Östlich der Mühlstraße stehen dann Granat- führende Muskovit- Glimmerschiefer an, in die verbreitet noch Quarzitschiefer eingeschaltet sind. Stratigraphisch sind diese beiden Gesteinstypen der „Raschau- Formation“ der „Klinovec- Gruppe“ zugeordnet (Kambro- Ordovizium). Die Kristallisationsschieferung der Gneise und Glimmerschiefer ist meridional orientiert (350°–360° NW-SO bei einem Einfallen von 25°–35° in nordöstliche Richtung). Am Knochen und nördlich der Emmlerhöhe liegt das namengebende Typusgebiet der „Raschau- Formation“. Typisch für diesen „Emmler- Quarzit“ sind auch die Kalkstein- bzw. Dolomit- Einlagerungen. Die Vergesellschaftung von „Raschau- Karbonat“ und „Emmler- Quarzit“ bildet einen charakteristischen lithostratigrafischen Leithorizont im Erzgebirge. An den Ausstrichen des Emmlerquarzits finden sich außerdem sogenannte „Quarzbrockenfelse“, in deren Zwickeln und Klüften es zu unregelmäßig nesterförmigen Anreicherungen von Eisenerzen (Limonit) und Manganerzen (Psilomelan, Pyrolusit) gekommen ist. Nach Ergebnissen von Bohrungen bzw. anhand von Gravimetriedaten wird der Granitkontakt in 325 m bis 500 m Tiefe erwartet. Im Nordteil sind auch herzyn streichende Kersantitgänge nachgewiesen (Chronik der Wismut).

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die hier ausgebildeten, spätvaristischen hydrothermalen Gänge streichen vorwiegend flach in NW-SO-Richtung mit wechselndem Einfallen (überwiegend nach SW) und erreichen eine laterale und vertikale Erstreckung von bis zu 300 m. Die Gangfüllung besteht aus Mylonit, Quarz, Karbonaten, Fluorit und Sulfiden. Im Nordteil tritt der Karbonatanteil weitestgehend zugunsten mylonitischen Materials zurück. Als primäre Uranerze wurden Pechblende und Uranschwärze gefunden. Im tagesnahen Bereich waren sie zumeist zu Gummit und Uranglimmern umgesetzt. Im nördlichen Teil wiesen aber nur wenige und ausschließlich NW-SO- streichende Gänge (u. a. Gang 57, Gang 58 und Gang 305) eine bauwürdige Uranerzführung auf. Im Südteil waren sowohl NW-SO- streichende als auch einige NE-SW- streichende Gänge (Gang 318 und 804) uranerzführend. Die Vererzung ist strukturell bestimmt und trat in Linsen und Nestern im Gangmittel auf. Die flächenhafte Erstreckung dieser bis zu 5 cm mächtigen Erzlinsen erreichte maximal 3,5 m². Wie die Saigerrisse dieser Gänge zeigen, wurden bauwürdige Vererzungen hauptsächlich in unmittelbarer Tagesnähe angetroffen. Mit zunehmender Tiefe nahmen die vererzten Gangflächen und die Urankonzentration ab.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Wie an anderen Stellen auch, untersuchte die Wismut AG alle bekannten, alten Bergbaureviere gründlich nach Uranerzen, so auch hier. Da das Gebiet als Bergbauregion bekannt war, bildete es auch einen der Untersuchungsschwerpunkte der Uranerzexploration nach 1945. Das Gebiet des westlichen Erzgebirges wurde von 1946 an zunächst durch die „Sächsische Geologische Gewinnungs- und Erkundungsgruppe“ und später durch die Objekte 01 und 23 geologisch und geophysikalisch untersucht. Das Objekt 01 war bekanntermaßen das erste Gewinnungsobjekt in Johanngeorgenstadt. Das Objekt 23 war dagegen ein reines Erkundungsobjekt der AG, das im Jahr 1947 alle Untersuchungsarbeiten im Gebiet zwischen Annaberg-Buchholz, Schwarzenberg und Johanngeorgenstadt übernahm. Da die primäre Gammastrahlung des Urans in Gestein keine nennenswerte Reichweite hat, sind Uranerze mit geophysikalischen Methoden von der Tagesoberfläche aus nur schwer aufzufinden. In der Zerfallsreihe des Urans entsteht aber auch das Edelgas Radon. Das Radon wird chemisch nicht gebunden und migriert daher relativ weit durch Poren und Klüfte des Gesteins. Es ist selbst radioaktiv und ein α- Strahler. Daher bildete die „Emanationsaufnahme“ (Kartierung der Radonaktivität in der Bodenluft) in dieser Zeit die Hauptmethode der geophysikalischen Erkundung. Diese Erkundungsarbeiten wurden hier in Raschau im August 1948 begonnen, weswegen das Revier auch diesen Namen erhalten hat, und wurden zunächst vom „Objekt 23“ der Wismut AG durchgeführt. Da dabei nicht nur in Raschau tatsächlich Anomalien erhöhter Radon- Aktivitäten festgestellt worden sind, wurden die Arbeiten durch Anlage von Schurfgräben und geologische Kartierung ergänzt – ganz genau so, wie es auch die Alten bei der Suche nach der Ausbißlinie der Erzgänge schon getan haben.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

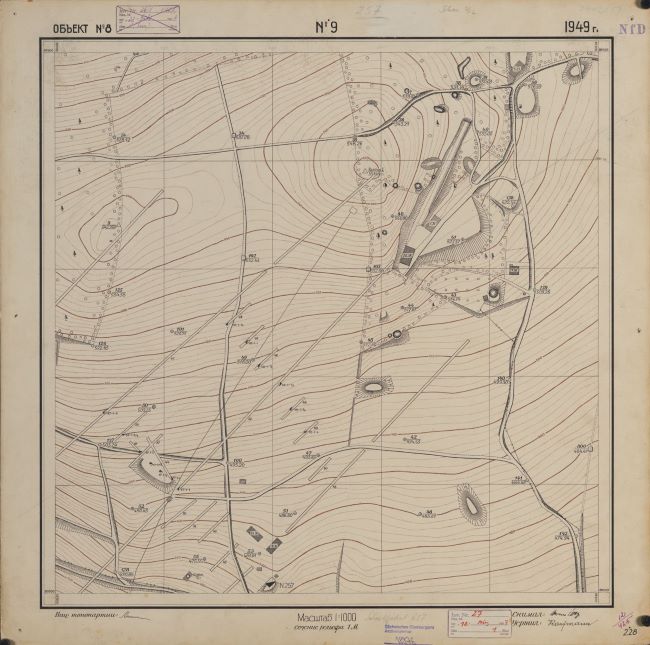

Ein russisches Kartenblatt des Objekts N° 8 im Maßstab 1:1.000 mit dem Gebiet unterhalb des Knochens in Raschau aus dem Jahr 1949. Zu sehen sind hier mehrere, parallel und quer zum Gangstreichen angelegte, teils mehrere 100 m lange Schurfgräben südwestlich unterhalb des Knochens. Ganz unten am Blattrand ist auch schon der Schacht 257 verzeichnet - die ihn umgebende Halde allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch winzig. Die große Halde rechts oben im Ausschnitt unterhalb des Knochens gehörte dagegen zum früheren Vitriolwerk der Allerheiligen Grube. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40070 (ehemalige Bergbehörde Karl- Marx- Stadt), Archivaliennr. 2-i849.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

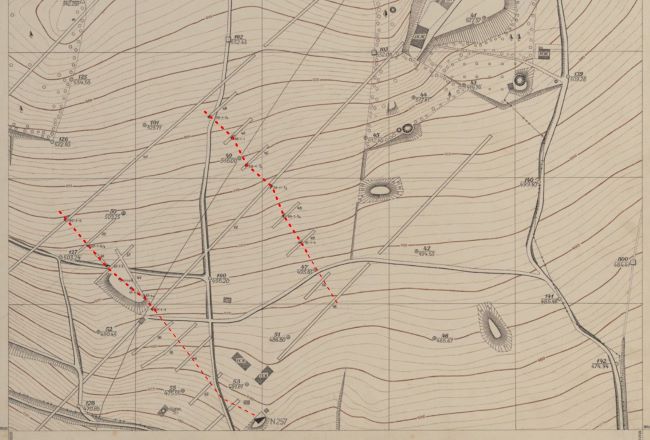

Ausschnitt aus dem Kartenblatt. Wir haben hier die Ausbißlinien der Gänge 57 und 58 markiert, auf denen beginnend ab 1949 durch das Objekt 23 auch schon die ersten Tiefschürfe angelegt worden sind.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Nach positiven Untersuchungsergebnissen wurde das Erkundungsobjekt 23 im November 1948 wieder aufgelöst und daraus das „Objekt 08“ gebildet. Das Gewinnungsobjekt 08 beinhaltete insgesamt 16 Schachtverwaltungen, die auf rund 72 km² zwischen der tschechischen Grenze und Raschau 18 Lagerstätten bebauten und war damit flächenmäßig das ausgedehnteste der Wismut AG überhaupt. Die Geologische Abteilung des Objektes 08 übernahm neben der Vor- und Nacherkundung der zugänglichen Grubenfelder auch die weitere Erkundung auf Uranvererzungen im Aufgabengebiet. Innerhalb des Objekts 08 übernahm das „Objekt 12“ sämtliche Ausrichtungsarbeiten. Ab 1951 wurde das Objekt 08 in sowjetischen Unterlagen als „Objekt 103“ bezeichnet. Diese Bezeichnung findet sich in deutschen Unterlagen allerdings nicht (Hinweise von Herrn U. Jaschik). Aufgrund der positiven Erkundungsergebnisse in Raschau wurde am 15. Juli 1949 auch das Projekt „August“ von der 1. (Geologische Verwaltung) und 3. Verwaltung (Technologische Verwaltung) der Wismut mit einer Kapazität von 630.000 m³ bestätigt und daraufhin die Schachtverwaltung 257 innerhalb des „Objekts 08“ gebildet. Das Revier der Schachtverwaltung 257 umfaßte einen nördlichen und einen südlichen Teil, welche morphologisch durch das Tal der Großen Mittweida und geologisch durch die herzynisch streichende Raschauer Störung voneinander getrennt waren. Es hatte eine Ausdehnung von zirka 1,0 km². Querschlägig erstreckten sich die Grubenbaue in SW- NO- Richtung über eine Länge von zirka 2,0 km. Die streichende Ausdehnung war kleiner und betrug zirka 0,6 km in Richtung NW-SO (Chronik der Wismut). Die Ausrichtung der Lagerstätte ‒ das Abteufen der Schächte und der Vortrieb der Stolln und Hauptstrecken zum Aufschluß und zur Erschließung der Lagerstätte ‒ erfolgte zunächst durch das „Objekt 12“. Dieses Objekt war ausschließlich für die Aus- und Vorrichtungsbaue zuständig (Hinweise von Herrn U. Jaschik). Mit dem Abteufen des Hauptschachtes mit der Nummer 257 wurde am 15. Juli 1949 durch das Objekt 12 begonnen. Am 20. Dezember 1950 hatte man eine Gesamtteufe von 218 m erreicht und der betriebsbereite Schacht wurde an das Gewinnungsobjekt 08 übergeben. Der Schacht 278 auf der Südseite des Mittweida- Tales wurde ab dem 21. Dezember 1949 abgesenkt. Am 23. Februar 1951 wurde er mit einer Gesamtteufe von 353,5 m an das Gewinnungsobjekt übergeben. Die beiden Schachtanlagen waren auf eine Kapazität von 800 Tagestonnen Förderung ausgelegt. Zuletzt wurde ab 10. Juli 1950 noch der Schacht 319 geteuft. Er war mit 322,7 m Teufe fast genauso tief, wie der Schacht 278, war jedoch hauptsächlich zur Erkundung vorgesehen und daher nur für eine geringere Förderkapazität von 400 Tagestonnen ausgelegt. Am 31. Mai 1952 wurde das Objekt 12 aufgelöst und die Fortsetzung der Arbeiten vollständig der geologischen Abteilung des Objekts 08 übertragen. Die weitere Vorrichtung zum Abbau (die Auffahrung der Gangstrecken und Überhauen zur Untergliederung der Gangflächen in Abbaublöcke) sowie der eigentliche Abbau oblag dann ausschließlich dem „Objekt 08“ (Hinweise von Herrn U. Jaschik).

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parallel zu diesen Ausrichtungsarbeiten wurden bereits ab 1949 auch Erkundungsschürfe auf der kartierten Ausbißlinie der Gänge 57 und 58 tonnlägig im Einfallen der Gänge von Übertage aus niedergebracht. Deren Ansatzpunkte übertage im Gangstreichen orientierten sich schon an der Lage der geplanten Überhauen entlang der Gangstrecken untertage. Allerdings haben sich aus geologischen Gründen Schurfschächte und tagesnahe Überhauen nicht immer getroffen. Das haben wir aber erst im Laufe der Aufwältigungsarbeiten 2013/2014 auch wieder herausgefunden… Insgesamt wurden auf den beiden Hauptgängen 57 und 58 elf solcher Tiefschürfe abgeteuft. Im Gangstreichen wurden – zuerst von den Tiefschürfen, nach dem Heranbringen der Stolln und Gangstrecken dann in gleicher Weise von den Überhauen ausgehend – sogenannte „Etagenstrecken“ aufgefahren, von denen aus die Erzführung erkundet wurde und auf denen auch schon Abbau erfolgt ist. Dieses Vorgehen beim Abbau, die Löschung höffiger Gangflächen durch Etagenstrecken oder Steigorte, war ein zu dieser Zeit übliches Verfahren. Vorschrift waren dabei Kontrollbohrungen in Sohle und Firste. Die geringe Reichweite der natürlichen Gammastrahlung des in den Erzmineralen enthaltenen Urans im Gestein ist auch hier die Ursache dafür, daß die Strecken quasi von ganzen „Igeln“ kurzer Bohrungen in Sohle und Firste umgeben sind, damit man auch ja keine Erzlinse übersehen konnte. Auch die Sohlenabstände der Etagenstrecken waren mit um die 5 m (wobei nur kaum 2 m mächtige Schweben dazwischen verblieben) aus demselben Grund ziemlich gering. Wurde bei der Auffahrung Erz gefunden, wurde es natürlich abgebaut. Selbstverständlich wurde auch die Schwebende direkt über den Grundstrecken untersucht. War Erz vorhanden, wurde dies zuerst abgebaut. Dann wurde Verzug über der Gangstreckenfirste eingebaut und der Block darüber im Firstenstoßbau gewonnen. Aufgrund der wechselhaften Vererzung wechseln sich auch in den vorbereiteten Blöcken Bereiche mit Etagenstrecken und durchgefahrene Firstenstoßbaue in der Gangfläche ab. Abbau und Erzlöschung in den Abbaublöcken waren eigentlich aber erst Sache des Gewinnungsobjektes – hier des Objekts 08. Im Gegensatz zur Sächsischen Geologischen Gewinnungs- und Erkundungsgruppe baute auch das Objekt 12 die bei der Ausrichtung, Vortrieb und Vorrichtung aufgefundenen Uranerze sofort ab. Auch das ursprünglich mit der Erkundung beauftragte Objekt 23, aus dem im November 1948 das Objekt 08 hervorging, baute selbstverständlich die bei der Erkundung gefundenen Uranerze schon ab (Hinweise von Herrn U. Jaschik). Wahrscheinlich resultiert daraus die Bemerkung in der Chronik der Wismut, daß ein Teil der Gewinnung „direkt aus der Erkundung heraus“ erfolgt sei.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

So übrigens sah das Gezäh eines Radiometristen bei der Wismut aus: Ein

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diese Geräte zeigten eine Impulszahl pro Zeiteinheit an; für letztere gab es je nach Typ mehrere (bei diesem zwei) Einstellungen: War die Impulszahl zu niedrig oder schwankend, konnte man das Zeitfenster, über das die Impulse gezählt worden sind, verlängern. Die Sonden wurden regelmäßig kalibriert, so daß man aus der Anzeige direkt auf die Uran- Aktivität im Gestein um das Bohrloch schließen konnte.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Gleichartige Geräte gab es auch für Kartierungen ünertage - dann mit größerer (auch empfindlicherer) Sonde und natürlich kürzerem Kabel. Für die Stromversorgung über eine Schicht reichten zwei R20- Zellen aus. Die Gehäuse wurden übrigens vom Gerätebau der Bergakademie Freiberg gefertigt und noch für andere Zwecke (auch bei der NVA) verwendet. Für Multifunktionssonden (wie das Unirad 403) gab es größere Gehäuse, um die umfangreichere Elektronik darin unterzubringen.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

In den Sonden versteckten sich solche Szintillationssensoren. Die Signale für den Zähler entstehen darin durch die Absorption der eindringenden γ-Strahlung (Uran ist ein Gamma- und Neutronen- Strahler), wobei winzige Lichtimpulse in den durchsichtigen Kristallen ausgelöst werden. Diese wurden mit einer vor der offenen Seite des Kristalls angebrachten Photodiode erfaßt und gezählt.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Wie man hier sieht, stellte das Kernstück dieser Szintillationssensoren ein mit Thallium dotierter Natriumjodid- Einkristall dar, den das WTZ u. a. von der tschechischen Firma TESLA bezogen hat. Da Natriumjodid ziemlich hygroskopisch ist, mußten die Sensoren in der Sonde gut verkapselt sein. Die größeren Sensoren waren auch für Spektrometer bestimmt, mit denen man verschiedene Energiebänder der Strahlung einzeln erfassen und somit gleichzeitig die Aktivitäten von Kalium40, Uran und Thorium ermitteln konnte.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die farbigen Markierungen der Radiometristen

entstammen oft erst einer Nacherkundung. Eigentlich sollten diese

Bereiche noch ausgehauen werden. Diese Arbeit war unter der

Belegschaft aber verpönt, weil man hier weniger verdienen konnte:

Erzprämie gab es wenig, auch Vortriebsleistung fiel ja kaum noch

an. Deshalb findet man mancherorts noch solche Markierungen ‒ hier

in Raschau allerdings haben wir auf den gewältigten Sohlen nicht

eine einzige mehr wiedergefunden.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die vertikalen Abstände der Hauptsohlen unterhalb der Stollnsohle lagen, wie meist üblich, auch hier bei zirka 60 m. Dazwischen lagen im Abstand von etwa 30 m Abbausohlen. Die Stollnsohle wurde als „Horizont 1“ bezeichnet, lag bei zirka +447 m Höhe etwa 8 m oberhalb der Talsohle und war nach den vorliegenden Sohlengrundrissen nur über abgebaute Gangbereiche und einige Gesenke und Blindschächte auf die tieferen, von den Schächten 257 und 319 aus aufgefahrenen Sohlen durchschlägig. Im Nordteil (Gang 57a), wo das Gelände zum Emmlerweg hin ansteigt, wurde (vom System etwas abweichend) knapp 40 m höher (+486 m) zusätzlich ein „Horizont 0“ aufgefahren. Nach und nach wurde der Nordteil der Lagerstätte „August“ auf diese Weise durch fünf Hauptsohlen (1. bis 5. Sohle, die 0. Sohle gab es nur im Nordostfeld und war eigentlich eine Zwischensohle) sowie drei Zwischensohlen (1½, 2½ und 3½ Sohle, die 4½. Zwischensohle gab es nur im Südwestfeld und umfaßte keine bedeutende Streckenlänge) erschlossen und ausgerichtet. Bis 1.1.1953 wurden dabei insgesamt 60,0 km Strecken vorgetrieben. Davon galten 35,6 km als Ausrichtung. Dabei ist aber zu beachten, daß von den bis zu diesem Zeitpunkt im Umfang von 5,4 km aufgefahrenen geologischen Erkundungsbauen ein Teil Doppelcharakter trägt und somit auch der Vorrichtung zugerechnet werden kann (Chronik der Wismut). Nachdem die Stollnflügel auf den Gangstrecken herangebracht waren, begann man 1950 dann von diesen ausgehend den Abbau im Firstenstoßbau von der Grundstrecke aus nach oben. Wo die Erzführung geringer war, erfolgte auch weiterhin selektive Gewinnung durch die „Etagenstrecken“ mit Kontrollbohrungen. Der Abbau dieser tagesnahen Blöcke war im wesentlichen bis Ende 1951 bereits abgeschlossen. Insgesamt sind auf 21 Gängen 100 Blöcke bebaut worden, davon 61 Blöcke im Firstenstoßbau und 39 Blöcke in weniger vererzten Bereichen nur im Etagenstreckenabbau. Nicht alle diese Blöcke wurden aber – fehlender Vererzung halber – komplett bis zur nächsten Sohle durchgebaut. Hauptgänge waren der Gang 57, auf dem allein schon 23 Firstenstoßbau- und weitere 3 Etagenstreckenblöcke in Betrieb gestanden haben, sowie der Gang 58, auf dem 11 Firstenstoßbau- und 3 Etagenstreckenblöcke abgebaut worden sind. Um diese Leistungen in dem doch begrenzten Zeitraum zu vollbringen, waren bei der Schachtverwaltung 257 (Stand 1. Januar 1953) 385 Beschäftigte angestellt, davon 263 untertage, und von diesen 61 ausgebildete Hauer. Der Schachtverwaltung 257 standen insgesamt 377 Hunte (mit je 0,65 m³ Fassungsvermögen) und 12 Elektroloks (Batterieloks vom Typ „Metallist“) für 600 mm- Gleis zur Verfügung. Außerdem waren 8 Pumpstationen in Betrieb, um die Grubenwässer in den Tiefbauen unterhalb der Stollnsohle niederzuhalten (Chronik der Wismut).

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Das

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Die nach Ende des Abbaus insgesamt

gelöschte Gangfläche von 163.869 m² wies eine mittlere

Produktivität von 0,134 kg/m² auf. Insgesamt wurden im Revier

„August“ 22,01 t Uran gewonnen, die sich folgendermaßen

auf die Betriebsjahre und auf die einzelnen Sohlen verteilten:

Für den Anteil der Gewinnung im Rahmen der Erkundung von der Tagesoberfläche aus liegen keine Angaben vor. Daß die beiden Summen in diesen Tabellen untereinander und von der oben genannten Fördermenge abweichen, liegt an verschiedenen Transport- und Aufbereitungsverlusten. Tatsächlich erlaubte die radiometrische Kontrolle die Bestimmung der tatsächlichen Gehalte des Erzes an Uranmetall. Die aus dem Erz letztlich gewinnbare Menge ist dagegen immer geringer, als diese Angabe, da die Lösungsgleichgewichte der naßchemischen Aufbereitung nie ein vollständiges Ausbringen ermöglichen. Interessant ist auch die Angabe in der Chronik der Wismut, daß die Gehalte an gelöstem Uran im gehobenen Wasser während des aktiven Abbaus 0,18–0,36 mg/l betragen haben, die Radonaktivität der Wässer belief sich auf 32–682,5 ME (Mache- Einheiten). Diese Werte wurden auf eine Vielzahl nicht abgebauter Armerz- Gänge zurückgeführt. Die nach dem österreichischen Physiker Heinrich Mache benannte „Mache-Einheit“ (Kürzel ,ME‘ oder ,M.E.‘) war vor allem in der Bäderheilkunde zur Angabe der Radon-Aktivität in Quellwässern und Luft gebräuchlich. 1985 wurde sie durch die SI- gerechte Einheit Becquerel pro Liter abgelöst und wird heute kaum noch verwendet. 1 ME entspricht zirka 13,5 Bq/l (wikipedia.de). Im Zeitraum der Planung und Ausführung der Verwahrungsarbeiten, sowohl am Gang 57/57a, als auch später am Gang 58, wurden allerdings weder Wasseraustritte an den Mundlöchern der Stollen 1 bis 4 am nördlichen Hang des Mittweidatales beobachtet, noch bei der Aufwältigung untertage nennenswerte Wasserzuläufe festgestellt. Auch in einem Fahrbericht aus den 1960er Jahren zum Stolln 3 (vor deren Freigabe zum Einspülen der Heizungsasche durch den damaligen VEB Pappen- und Kartonagenwerk Raschau) heißt es: „Im Grubenbau wurden keine Wasser erschroten, lediglich im vorderen Bereich sind durch zusitzende Oberflächenwässer kleinere Wasserpfützen vorhanden.“ Dies dürfte damit in Zusammenhang stehen, daß die Gesteinsgrenze zwischen den monotonen Glimmerschiefern im Westen zum „Emmler- Quarzit“ im Osten wahrscheinlich schieferungsparallel in östliche Richtung einfällt. Oberflächennah zirkulierende Sickerwässer werden daher im tagesnahen Untergrund vorzugsweise in Richtung des Schichteinfallens – folglich von den Grubenbauen des Erkundungsreviers „August“ weg – nach Osten abgeleitet.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Am 1. Dezember 1953 wurde das Objekt 08 aufgelöst und die Schachtverwaltung 257 dem Objekt 07 (Niederschlag) unterstellt. In den Jahren 1953 und 1957 erfolgten noch Erkundungsarbeiten im Umfeld der Lagerstätte, die Gewinnungsarbeiten blieben jedoch seit 1954 eingestellt. Auch das Objekt 07 wurde am 1. Juni 1955 wieder aufgelöst und die Schachtverwaltung 257 nun dem Objekt 01 (Johanngeorgenstadt) zugeschlagen. Im eigentlichen Revier erfolgten aber nur noch Demontage- und Verwahrungsarbeiten. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Das

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Übertagesituation Die nördliche Abteilung des ehemaligen Erkundungsreviers erstreckte sich über den Hang des Mittweidatals nordwestlich von Raschau. Der südliche Teil umfaßte Teile der Ortslage Grünstädtel. Von der Bundesstraße 101 aus fallen auf Höhe der Tankstelle am Ortseingang in Richtung Schwarzenberg noch immer die beiden Schachthalden südlich und nördlich am Talhang ins Auge. Die Stollen, Halden und Schürfe befanden sich innerhalb eines Waldgebietes, das sich in Privatbesitz befindet. Der westliche Teil gehört bereits zur Gemarkung Wildenau und befindet sich im Eigentum der Stadt Schwarzenberg. Die Haldenfläche des Schachts 257 befindet sich im Eigentum der Gemeinde Raschau-Markersbach und wurde – wie oben schon gesagt – vor der Wende als Hausmülldeponie nachgenutzt. Der Bereich des Gangzuges 57/57a umfaßte zahlreiche Tagesbrüche unterschiedlicher Dimension. Der Durchmesser der – häufig im Streichen des Ganges elliptisch gestreckten oder entlang durchgebrochener Abbaue gänzlich unregelmäßig geformten – Tagesbrüche schwankte zwischen 4 m und 20 m, die Tiefe lag zwischen 1 m und >10 m. Zwischen den Tagesbrüchen bestanden Haldenreste und Schurfgräben, wodurch das Oberflächenrelief stark wellig ausgebildet war. Völlig analog stellte sich der Ausbißbereich des Gangs 58 vor Beginn der Sanierung dar. Das Gebiet befindet sich in nur geringer Entfernung zum bebauten Gebiet der Ortslagen Raschau und Grünstädtel und war aufgrund der nur in größeren Zeitabständen kontrollierten und ggf. reparierten Einzäunung der Schadstellen für Anwohner, Spaziergänger und Wanderer im Wesentlichen ungehindert zugänglich. Kurz zusammengefaßt: Vielleicht nicht vordringlicher Sanierungsbedarf, aber kann man so nicht lassen. Und nach der Erweiterung des Verwaltungsabkommens für die Sanierung der Wismut-Altstandorte wurde auch dieses Revier im Jahr 2013 in Angriff genommen. Gleich vorab seien an dieser Stelle aber ein paar Fakten für Mineraliensammler und andere Neugierige noch mal unterstrichen: Erstens sind die bisher noch nicht fertig sanierten Tagesbrüche wirklich saugefährlich - das zeigen vielleicht einige der folgenden Fotos vom Zustand vorher. Auch wenn die Absperrungen einiger noch nicht sanierter Schadstellen mancherorts lange nicht erneuert wurden und man bis an die Bruchkante heran kommt: Laßt es ! Zweitens gab es außer ganz viel Müll und ganz wenig und ziemlich verrosteter Ausrüstung absolut nichts zu finden. Es lohnt sich also wirklich gar nicht, sich hier selbst und andere zu gefährden. Drittens sei darauf hingewiesen, daß die Großväter hier nicht grundlos gesucht haben: Zumindest im ersten Bauzeitraum 2012 bis 2014 kam jede Menge Radon aus den Schächten und der Bergsicherungsbetrieb brauchte eine doppelte Lüfteranlage, Wetterklappen auf den Schächten und drückende Frischwetterversorgung, um hier überhaupt untertage arbeiten zu können. Auch das sollte man sich nicht unnötig antun. Und nicht zuletzt: Das Waldstück ist zum großen Teil privater Grund und Boden. Deshalb haben wir im Folgenden Fotos von der Aufwältigung und Verwahrung zum Anschauen zusammengestellt ‒ das jedenfalls ist völlig ungefährlich.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Schurf 57-1-1 Irgendwo mußte ein Anfang gemacht werden. Den bildete der Schurf 57-1-1, weil er so heißt und weil er so schön in der Mitte und direkt an der Zufahrt lag... Die Bezeichnung der Schürfe erscheint ziemlich ungewöhnlich, ist ähnlich aber auch in anderen Erkundungsgebieten aus der Zeit um 1950 (z. B. im Erkundungsrevier „April“ in Ehrenzipfel) zu finden. Die erste Zahl nennt natürlich den bebauten Gang und die zweite Zahl die Sohle, von der der Abbau ausging. Die Tiefschürfe gingen natürlich von der Tagesoberfläche aus und man hätte sie daher eigentlich 57-0-1 nennen müssen. Aber letztlich wurde der Abbau ja von untertage nach oben aufgefahren, so daß man wohl auch den Tiefschürfen die Nummer der 1. Sohle gegeben hat. Vielleicht merkte man später schon irgendwann, daß die Abstände der Tiefschürfe gegenüber den Abständen der geplanten Überhauen zu groß geraten wären und fügte deshalb zwischen die Schürfe 57-1-1 und 57-1-2 noch einen Schurf 57-1-½ ein. Nach Nordwesten setzt sich diese Bezeichnung der Schürfe ebenso fort: Es folgten die 57-1-⅓ zwischen Schurf 1 und 3, danach die 57-1-3, weiter nordwestlich die 57-1-5, dazwischen allerdings nicht die Nummer 57-1-1/5, sondern die 57-1-3/5... Bei den Gesenken und Blindschächten untertage benannte die dritte Zahl eigentlich die Sohlen, welche der Schacht verband: Das Gesenk I-1/1,5 etwa lag neben dem Stolln 1 und verband die erste und die halberste Sohle miteinander. Bei den Tiefschürfen übertage benutzte man die dritte Zahl dagegen zur Kennzeichnung, daß dieser Schurf lateral zwischen den beiden anderen mit der ganzzahligen Nummer angesetzt war. Wissen muß man dazu auch, daß die ersten Untersuchungen und das Absenken der Tiefschürfe noch durch das Objekt 23 ausgeführt worden sind, die ihre eigene Systematik verwendet haben. Systematischer wurde es, als durch das Objekt 12 die Stollnörter herangebracht waren: Wie üblich, bekam nun die Gangstrecke vom Schnittpunkt mit dem Stolln 1 nach rechts die Nummer 57-1-2 und die nach links führende Strecke die Nummer 57-1-1. Die Überhauen auf der Gangstrecke 57 bekamen beginnend am Streckenkreuz dann folgerichtig die geraden Nummern 2, 4, 6 usw. nach Südosten und die ungeraden Nummern 3, 5, 7 usw. nach Nordwesten. Dadurch paßte dann allerdings die Überhauenbezeichnung nicht mehr so richtig zur Schurfnummerierung: So ist Schurf 57-1-2 auf das Überhauen 4 durchschlägig, der Schurf 57-1-½ auf das Überhaun 2, Schurf 57-1-1/3 auf das Überhauen 3, Schurf 57-1-3 dann auf Überhauen 5 usw. Nur der Schurf 57-1-1 genau in der Mitte traf gerade auch auf das Überhaun 1 von der Gangstrecke 57-1-1 auf der 1. (Stolln-) Sohle. Ein ziemlich komplexes und auf den ersten Blick undurchsichtiges Benennungs- System, das eigentlich nur Adepten vertraut gewesen sein kann. Aber da die Geheimhaltung nicht nur bei der Wismut ‒ aber da ganz besonders ‒ ja Grundprinzip der DDR hinsichtlich der eigenen Rohstoffvorräte gewesen ist, war diese komplizierte Benennung vielleicht auch Absicht. Freilich hat jeder gewußt, daß dieses Unternehmen nicht nach Wismuterz gesucht hat. Aber so abstrus es heute klingen mag: Ich habe es während meines Studiums noch selbst erlebt, daß in einem Artikel über die Uranerzlagerstätten im Osten Deutschlands in den Clausthaler Forschungsheften, die man in der Bibliothek der Bergakademie ausleihen konnte, die Zahlenangaben zu den mittleren Uran- Gehalten im Erz geschwärzt gewesen sind. Wir durften die nicht lesen, obwohl sie doch der „Klassenfeind“ schon kannte ? Kaum noch vorstellbar, aber war halt so... Wie wir erst nach und nach während der Aufwältigung der Tagesbrüche wieder herausgefunden haben, trafen im Bereich zwischen den Schürfen 57-1-3 und 57-1-1 außerdem auch noch Abbaue und Überhauen von der Gangstrecke 59-1-1 aus auf die Schürfe von Übertage. Im Nordwesten kam dann die Abspaltung der Gangstrecke 57a und die obere „Sohle 0“ noch hinzu. Dort wurden dann auch die Tiefschürfe mit den Nummern 57-0-1 oder auch 58-0/0-1 usw. benannt. Muß man erstmal wieder dahinter kommen... Aber hilft ja nichts. Es mußte ausgebuddelt werden, um es aufräumen zu können. Wie

es dann wirklich aussah, kann man sich hier

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Vom Schurf 57-1-1 nach Nordwesten... Bis hier hin stimmte noch der Plan...

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rund 25 m nordwestlich wurde dann hinter der dritten Rolle auf der Strecke 57-0-1-100a - dem unbezeichneten Schurf von übertage auf unserem Schema oben - erreicht. Hier stand doch tatsächlich... (Foto J. Stark) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

...noch ein Hunt unter den Resten der Rollenschnauze! (Foto J. Stark) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Der Hunt von der Seite. (Foto J. Stark) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Noch einmal die ganze Situation: Der Verschluß der Rolle war natürlich längst gebrochen und das Material aus der Rolle heraus und in den Hunt gerutscht - nur ausgefördert hat ihn keiner mehr... (Foto J. Stark) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Vom Schurf 57-1-1 auf der „Parallelstrecke“ nach Nordwesten Von diesem Punkt an begannen sich nun aber die Überraschungen zu häufen. Es war alles etwas anders, als nach den Rißunterlagen zu vermuten war.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Im Schurf 57-1-1 weiter abwärts... Der Plan war gut. Eigentlich sollte von hier aus die Abbaugasse bis zum Schurf 57-1-2 gewältigt, mit einem bewehrten Betonriegel stabilisiert und dann die Baue darüber angebohrt und verpreßt werden. Das hätte nach unten abgedichtet und obendrüber wäre auch alles wieder standsicher gewesen.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Neuer Versuch im Schurf 57-1-1/2 So weit so gut. Es wurde schon mal viel mehr „Hohles“ gefunden, als eigentlich vermutet wurde – aber das Unterfahren aller drei Schürfe vom ersten ausgehend war technisch einfach zu aufwendig, zu langwierig und damit zu teuer. Es mußte ein zweiter Zugriffspunkt her: Auf dem mittleren Schurf wurde deshalb eine weitere Teufe niedergebracht.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Nur noch eine halbe Teufe: Schurf 57-1-2 So langsam lichtete sich jetzt das Bild, was die Alten hier eigentlich getrieben haben. Wie es schon die Vorfahren getan haben, haben sie auch 1949 auf den anhand der Emanations- Kartierungen ausgehaltenen Gangstrukturen von Übertage angefangen und zuerst die Tiefschürfe abgesenkt – wohl direkt aus Schurfgräben heraus und ganz ähnlich wie in anderen Erkundungsgebieten auch (z. B. in Sehmatal). Allerdings scheinen die überlieferten Saigerrisse eher "Gedächtnisskizzen" zu sein, denn wesentliche Teile des Risswerks der Schachtverwaltung 257 sind bei einem Brand der zentralen Markscheiderei 1953 vernichtet worden. So schön systematisch, wie man es beim – doch sonst schon sehr "modernen" – Wismut-Bergbau und nach den Saigerrissen vermutet hätte, ging es hier also offenbar denn doch nicht zu. Oder vielleicht doch, aber anders als gedacht, weil die bebaute geologische Struktur etwas komplizierter aufgebaut war. Tatsächlich baute man hier nämlich nicht auf nur einem Erzgang, sondern auf einer ganzen Fiederspaltenzone, zu der weiter nordwestlich auch noch der Gang 57a und südöstlich der Gang 59 gehört. Nur die Strecken 57-0-1-100a und 200b folgten davon unabhängig einem Mikrobasit- Gang – mit gleicher Streichrichtung, aber ebenfalls verdreht in Richtung der anderen Fiederspalten. Vermutlich hatte man 1949 nun jeden der Tiefschürfe mit einer „Brigade“ belegt und beauftragt, vielleicht der Systematik halber, die aufgeschlossenen „Gänge“ jeweils vom Schurf ausgehend nach Nordwesten zu verfolgen. Das hätte sicherlich auch gut geklappt, wenn es sich tatsächlich um nur einen Gang gehandelt hätte. So aber hatte jede Brigade eine andere Spalte erwischt, mußte deshalb ja woanders ankommen und hörte irgendwann die Bohrhämmer der Kollegen in ihrem Rücken... Nur die Strecke 200b muß man abweichend davon vom Schurf 57-1-1 aus nach Südosten vorgetrieben haben, denn es ist die einzige, die im Hangenden des benachbarten Schurfs wirklich ankam – außerdem auch die einzige, die man nachträglich mit einem kurzen Querschlag an beide angrenzenden Schürfe angebunden hatte. Vermutlich ist dasselbe dann später nochmals in vertikaler Richtung eingetreten, als 1950 die Stollnörter und Gangstrecken auf der Sohle 1 herangebracht waren und man begann, die Gänge von unten her im Firstenstoßbau abzubauen. So unterfuhren die Baue von der Strecke 59-1-1 die Abbaublöcke auf der 57-1-1 und trafen ausgerechnet im Schurf 57-1-1 bzw. Überhauen 1 alle zusammen. Im Nachgang erwies sich der 2013 zuerst gewählte Angriffspunkt somit als der ungeeignetste. Aber hinter der Hacke ist´s halt auch heute noch duster. Tatsächlich wurde dann mit Erkundungsbohrungen auch noch die Strecke 200c mit gerade einmal noch 6,5 m Bergefeste in der – zugegebenermaßen erst jetzt – erwarteten und vom Riß weit abweichenden Lage angetroffen. Unmittelbar vor dem Haldenfuß waren es kaum noch 4 m Bergefeste. Und da die Sanierung der Schachthalde gewiß nicht mit Schippe und Multicar gemacht wird, kam am Ende dann doch auch noch eine dritte „Teufe“ dazu... Vorher

sah es einfacher aus. Man kann hier

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Farbgebung der Strecken soll deren unterschiedliche Höhenlage im Fallen der Störungszone kennzeichnen: rot: "Ganz oben", blau: Niveau der Strecken 200c und 200d, grün: Strecken 200a und 200b, schwarz: Strecke 57-0-1-100a, schwarz unterbrochen: Stollnsohle. Von der Stollnsohle ausgehend wurden ab 1950/51 schließlich noch die Abbaublöcke zwischen den Überhaun nach oben aufgefahren. Die von uns so bezeichnete "Parallelstrecke" war eigentlich die oberste Abbaugasse auf einem Block oberhalb der Gangstrecke 59-1-1. Daß die "Brigaden" auf den Tiefschürfen 1949 alle auf verschiedenen, parallel streichenden Trümern bauten, konnten unsere Großväter ja nicht vorher wissen...

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Noch nicht das Schlußwort...

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die „Lagerstätte August“ gehörte zu denjenigen Erkundungsrevieren, die dem Objekt 08 angegliedert waren und in denen noch bis 1957 parallel zum Erzabbau nach weiteren Uranerzvorkommen gesucht wurde. Offenbar saß man hier in Raschau am Nordhang des Knochens aber vor allem zerrütteten und daher permeablen Störungszonen auf, die Aufstiegswege für Radon boten und dadurch Anomalien der Alpha- Strahlung in der Bodenluft an der Oberfläche verursachten. Primärerze wurden dagegen eher in bescheidenem Umfang gefunden. Hinterher wissen wir Nachgeborenen natürlich viel mehr über die geologischen Strukturen und können leicht über die Fehler unserer Altvorderen lächeln. Bis zur Einstellung des Abbaus wurde aus der Lagerstätte „August“ bei Raschau Erz mit einem Gehalt von zirka 22 t Uranmetall gefördert. Man sollte noch dazu erwähnen, daß davon das spaltbare Uran- Isotop 235U gerade einmal 0,7% ausmacht. Diese Zahlen erscheinen in Anbetracht des dafür betriebenen bergmännisch- technischen Aufwands ziemlich erbärmlich... Daß ein derartiger Aufwand für ein paar wenige Tonnen Uran überhaupt getrieben wurde, ist nur mit der „strategischen“ Rolle dieses Metalls zu erklären. Und wenn es auch während der Sanierung nicht so aussah: Bei aller Wirrnis der Anfangsjahre ‒ als noch niemand *) eine derartige, systematische Erkundung auf Uranerze durchgeführt hatte ‒ gingen auch unsere Großväter nach einem Plan vor. Wir kannten den nur nicht mehr. Mein kleiner Beitrag soll diesmal neben dem letzten Einblick in dieses Grubengebäude und in die Vorgehensweise bei der Uranerzerkundung und Gewinnung Anfang der 1950er Jahre auch Erläuterung bieten, warum die Sanierung solcher Bergschäden sehr zeitaufwendig und damit teuer werden kann. Am Ende sind aber auch hier nun ein paar der Narben, die der Raubbau der Anfangsjahre der Umwelt geschlagen hat, wieder beseitigt. Glück Auf ! J. B.

*) Eine Anmerkung ist dazu vonnöten: "Niemand" ist so nämlich nicht ganz zutreffend. Mit der Entdeckung der Radioaktivität 1896, der Elemente Radium und Polonium 1898 und dem resultierenden Aufschwung der Erzförderung im böhmischen St. Joachimsthal wuchsen auch im damaligen Königreich Sachsen die Begehrlichkeiten. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurde deshalb der Professor der Bergakademie Carl Schiffner beauftragt, nach Uranerzvorkommen und radioaktiven Quellen im sächsischen Teil des Erzgebirges zu suchen. Ein paar Grundlagen für die Uranerzprospektion gab es also auch vor 1945 schon. Viele der physikalischen, chemischen und geologischen Zusammenhänge bei der Uranerzablagerung wurden aber tatsächlich erst im Rahmen der Erkundung durch die AG/SDAG Wismut erforscht.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Weiterführende Quellen Allgemeine Quellen

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|