|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Ein vergessenes Revier in einem Hochtal hinter

dem Fichtelberg: Zum Bergbau bei Ehrenzipfel Dieser Beitrag basiert auf einem Manuskript von Herrn J. Stark, Bernsbach, aus dem Jahr 2021. Es wurde von uns in enger Zusammenarbeit mit dem Autoren hinsichtlich der Quellen aus dem Bergarchiv ‒ weil wir da schlicht räumlich näher dran sind ‒ noch ergänzt, ansonsten aber nur geringfügig redaktionell bearbeitet. Soweit nichts anderes angegeben ist, wurden alle Fotos im Zeitraum 2014 bis 2019 vom Autoren aufgenommen. Wir bedanken uns auch beim Ingenieurbüro TABERG- Ost GmbH, Chemnitz, daß wir Bildmaterial aus der Bauphase verwenden durften.

Die letzten Ergänzungen erfolgten im

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Einführung

und Anlaß

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Ehrenzipfel - eine Ortsbezeichnung, die auf irgendeine Weise im Gedächtnis

verankert bleibt, ähnlich anderen, etwas seltsamen Ortsbezeichungen wie

Oberpfannenstiel oder Gotthelffriedrichsgrund. Man fragt sich unwillkürlich,

woher dieser Name stammt und was er wohl bedeuten mag. Ehtymologisch wird

Ehrenzipfel auf das dem westerzgebirgischen / obererzgebirgichem Dialekt

entstammende „er(r)n Zibbel“ zurückgeführt, also „einen Zipfel“,

in diesem Zusammenhang einen abseits liegenden Ort.

In einer Verleihurkunde von 1668 wird den Besitzern dreier alten Zechenhäuser je ein Acker bewilligt, sie werden somit rechtlich Eigentümer von Grund und Boden. Das in dieser Urkunde drei „alte Zechenhäuser“ erwähnt werden, beweist, daß schon vordem Bergbau in dieser Ortslage betrieben worden ist. Womit wir schon bei unserem Thema, dem Bergbau, angekommen sind.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

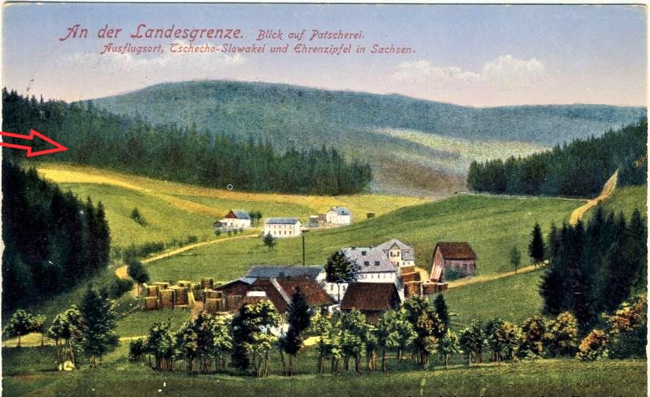

Historische Postkarte, Blick auf Ehrenzipfel, der rote Pfeil markiert das Bergbaugebiet, Quelle: Sammlung J. Stark.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Der Blick heute von der Burkertsleithe auf Ehrenzipfel im Tal des Pöhlwassers.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Auch zu Sanierungsmaßnahmen im Bergbau gehört natürlich eine Bautafel, welche die Beteiligten nennt.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

In den Jahren 2015 bis 2019 fanden in der Ortslage Ehrenzipfel umfangreiche Sanierungsarbeiten statt, um die gefahrenträchtigen Hinterlassenschaften eines über Jahrhunderte gehenden Bergbaugeschehens dauerhaft zu sichern und das Gelände zu rekultivieren. Nun, über den Umfang und die Art dieses Geschehens mag man unterschiedlicher Meinung sein; über die Notwendigkeit, akute Gefahren abzuwenden, kann es jedoch keinen Zweifel geben. Diese Arbeiten stellten aber auch eine Möglichkeit dar, sich nicht nur noch einmal mit dem Bergbau dieser Lokalität zu beschäftigen, sondern ‒ in einigen Fällen nämlich letztmalig ‒ die Gelegenheit zur Dokumentation der zuvor noch vorhandenen Grubenbaue zu nutzen. Im Folgenden sollen die Resultate der Nachforschungen sowie einige Impressionen von der Sanierung der Folgeschäden des Bergbaus dargestellt werden.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zur Lage und Geschichte

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Topographische

Lage

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

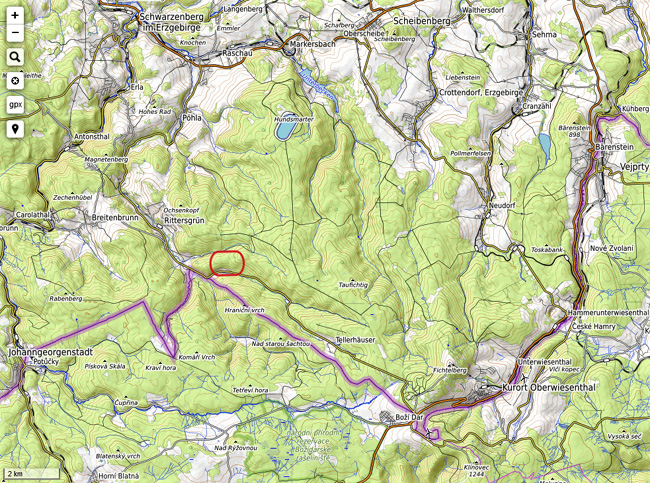

Ehrenzipfel, heute ein Ortsteil der Gemeinde Breitenbrunn, liegt im Tal des

Pöhlwassers oberhalb von Rittersgrün. Durch den Ort führt die Staatstraße N° 271

von Schwarzenberg nach Oberwiesenthal bzw. dem Grenzübergang in die Tschechische

Republik in Richtung Joachimsthal. Das Pöhlwasser hat hier zwischen Kaffberg in Süden und Strobelberg im Norden ein recht steiles Kerbtal ausgewaschen. Die Talsohle liegt im Ortbereich zwischen 660 und 680 m über NN, der Rücken des Strobelberges steigt bis weit über 800 m an. Das rechte Gehänge des Pöhlwassers wird als „Burkertsleithe“ (auch Burkersleithe, Burkhardtsleithe) bezeichnet, und ganz überwiegend in diesem Gebiet spielten sich die bergbaulichen Aktivitäten ab. Bis auf eine hauptsächlich als Weideland genutzte landwirtschaftliche Fläche in der Tallage um die wenigen Häuser herum ist das Gebiet von Nutzwald bestanden.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Geschichtlicher Überblick

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Bevor die

Rede auf das letzte „Berggeschrei“ kommen soll, sei die Frage gestellt: Warum

war die „Wismut“ eigentlich hier ?

Natürlich gab es auch hier alten Bergbau und genau an diesen Stellen im Erzgebirge hat auch die damalige SAG Wismut wieder nachgeschaut, ob nicht auch Uranerz da zu finden ist. Die Anfänge dieses Bergbaues liegen, wie bei so vielen Lokalitäten, jedoch tief im Dunkel der Geschichte verborgen. Beigetragen zu dem Mangel an Kenntnissen über die Frühzeit des Bergbaus in dieser Region hat sicher auch der verheerende Stadtbrand 1709 in Schwarzenberg, bei welchem der ganze Bestand des dortigen Bergamtsarchives vernichtet wurde. Durch die in der Einführung erwähnte Urkunde wissen wir aber zumindest, daß schon lange vor Mitte des 17. Jahrhunderts auch dort Bergbau betrieben wurde. Ein wesentlicher Anreiz zur Aufnahme bergbaulicher Aktivität war wohl immer die Hoffnung auf das damalige Wertmetall schlechthin, das Silber. Silbererze fanden sich in erster Linie in hydrothermal geprägten Gangstrukturen, aber auch silberhaltiger Bleiglanz und Zinkblende in stratiformen Lagern (Skarnvererzungen) wurden genutzt. Allzu oft erfüllte sich diese Hoffnung jedoch nicht. Doch andere Rohstoffe wurden bei der Suche gefunden und auch verwertet. Im hier behandelten Gebiet waren dies vor allem Eisenerze, später Zink- und zuletzt Uranerze, worauf wir noch zurückkommen werden. Auch unter bergrechtlichen Gesichtspunkten ist hinsichtlich der bescheidenen Kenntnisse über die der letzten vorangegangenen Bergbauphasen aber noch zu bemerken, daß das Eisenerz nicht unter das höhere Bergregal fiel, sondern über lange Jahrhunderte ein grundeigener Rohstoff gewesen ist. Erst ab dem Anfang des 19. Jahrhunderts begannen die kursächsisch- königlichen Bergbehörden überhaupt, sich auch dem Abbau von Eisenerzen überhaupt zuzuwenden. Auch dieser Umstand führt nun leider dazu, daß wir über den Eisenerzbergbau in den ersten Jahrhunderten seit der Besiedlung des Erzgebirges nur sehr wenig wissen. Klar ist aber, daß Eisen ein höchst begehrter Rohstoff gewesen ist, den auch schon die ersten Siedler im Erzgebirge nur allzu gut zu gebrauchen wußten. Belegt ist jedenfalls, daß der Abbau von Eisenerzen im Schwarzenberger Raum (auf dem Ausbiß des Erla- Crandorfer Eisenstein- Ganges) bis auf das letzte Viertel des 14. Jahrhunderts zurückgehen soll! Seit wann auch die kleinen Lagerstätten in den abgelegenen Hochtälern entdeckt und genutzt worden sind, wird sich dagegen wohl nicht mehr herausbekommen lassen.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Im Zuge

eines wirtschaftlichen Aufschwunges Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts

setzte aber wieder eine rege Bergbautätigkeit ein; alte Gruben wurden

aufgewältigt und neue erschlossen. Die letzte, Eisenerz fördernde Grube im

oberen Erzgebirge stellte ihren Betrieb erst 1927 ein! An der Burkertsleite

dagegen erfolgte dies schon wesentlich eher, da es sich hier um recht kleine und

weniger reich ausgebildete Vorkommen handelt. Der Weiterbetrieb war völlig

unrentabel geworden. Bergbau auf Roteisenerz erfolgte an der Burkertsleithe

zuletzt in den Grubenfeldern Brügner und St.Johannes, also in westlichen

Bereich. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ruhten wieder alle Bergarbeiten.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Ein

erneutes „Berggeschrei“ mußte nach dem Ende des Eisensteinabbaus reichlich 50

Jahre auf sich warten lassen. Erst nach dem Ende des 2.Weltkrieges begann Ende

der 40er Jahre eine beispiellose Renaissance durch den Uranerz- Bergbau der SAG

/ SDAG Wismut, dem wir uns in einem der folgenden Kapitel noch zuwenden werden.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Rückblick

auf die Situation

Übertage

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

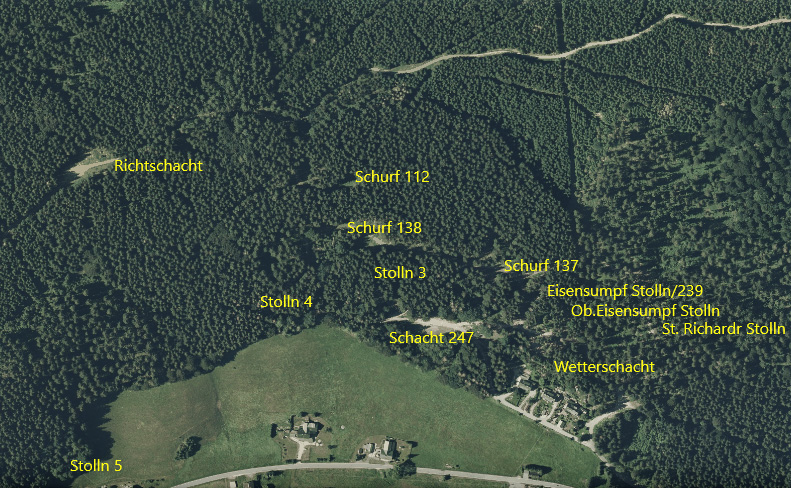

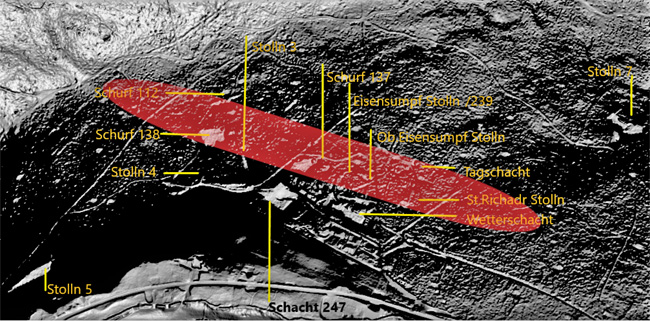

Betrachten wir die Situation vor der Sanierung, ergibt sich folgendes Bild. Der

Altbergbau an der Burkertsleite konzentrierte sich auf die Fundgruben St.

Richard, Häcker Fundgrube, Brugners (Hoffnung) Fundgrube und

St. Johannes Fundgrube. Alle bauten auf ein und demselben Lager oder

Teillagern eines Lagerzuges.

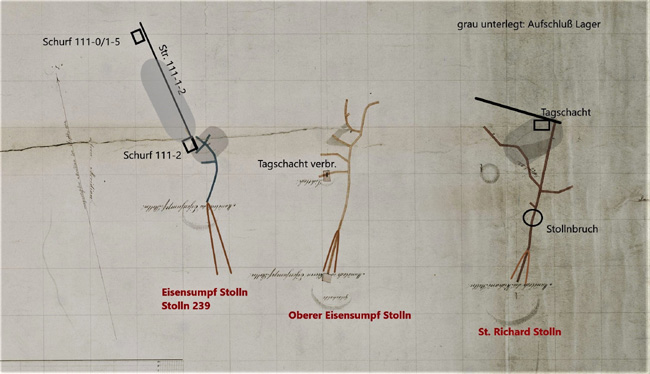

Die bekannteste Grube ist sicher St. Richard, zu welcher der St. Richard Stolln, der Obere Eisensumpf Stolln und der Eisensumpf Stolln mit ihren kleinen Halden gehören. Zwischen den drei Stolln zieht sich ein Streifen kleiner Halden und Pingen entlang, der die Ausbißlinie des Erzlagers am Hang in OSO-WNW- Richtung markiert.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Der St. Richard Stolln

ist der am weitesten im Osten gelegene Stolln des Altbergbaus, weiter östlich verliert sich das Lager. Angeschlagen ist er in 726 m ü NN. Vor dem Mundloch ist eine etwa 15 x 10 Meter große Halde mit etwa 3 m Höhe als Hangschüttung gelegen. Links und rechts des ehemaligen Mundloches zieht sich ein Streifen kleiner Pingen und Halden entlang, der die Ausbißlinie des Skarnlagers am Hang markiert. Etwa 90 m oberhalb der Halde befand sich vor der Sanierung ein auffälliger Bruchtrichter von etwa 3 m Tiefe, umgeben von einer Randhalde. Bei den jetzigen Sanierungsarbeiten wurde nach Erreichen des anstehenden festen Gebirges ein exakt geschlägelter rechteckiger Schacht freigelegt. Er liegt aber nicht direkt auf der Stollnauffahrung, sondern zirka 2 Meter daneben. Es kann deshalb vermutet werden, daß dieser Schacht schon vor Einkommen des Stolln als kleiner Tages- und Förderschacht in das Lager geteuft wurde und nicht nur als Lichtloch des Stolln vorgesehen war (Akte 40196/281). Seltsamerweise ist dieser Schacht auf keinem der vorhandenen Risse eingezeichnet. Der St. Richard Stolln ist auf einem NNO-SSW streichenden Gang etwa 80m (von der Rösche gerechnet) aufgefahren und folgt dem nahezu waagerecht liegenden Lager. Der Abbau des Lagers erfolgte überwiegend im Feld der St. Richard gevierte Fundgrube. Das der Grube verliehene Feld wurde durch Nachmutung am 3.1.1857 auf beträchtliche 88.746 Quadratlachter erweitert. Bei der Gewältigung eines Stollnbruches bei etwa 30 m hinter dem Mundloch bot sich ein erster Blick in die Auffahrung. Es zeigte sich, daß das hier in der Stollfirste anstehende Lager bei ca. 40 cm Mächtigkeit völlig zersetzt und fast von plastischer Konsistenz ist. Da die darüberliegende Bedeckung zur Oberfläche nur knapp 2 m betrug, erklärt sich der Tagesbruch hier von selbst. Weiter in Vortriebsrichtung des Stolln sind Lager und Deckgebirge zunehmend standfester, der Stolln konnte ohne zusätzlichen Ausbau gehalten werden. Hier konnte auch der in etwa Morgengang-Richtung streichende Gang betrachtet werden, welchem der Stolln folgt. Er fällt mit ca. 70° nach W ein und hat eine Mächtigkeit von 10-20 cm. Die Gangfüllung besteht durchweg aus Nebengesteinszersatz, besonders am liegenden Salband sind fettige Letten ausgebildet, die ein Auslaufen des Ganges begünstigen. So kommt es auch fast zwangsläufig bei etwa 60 m zu einem völligen Verschluß des Stollns. Bei ca. 40 m Stollnlänge gehen je eine Strecke nach Ost und West ab. Die Funktion der nach Osten angeschlagenen Strecke kann als Suchstrecke gedeutet werden. Darauf deutet auch ein Hochbruch in der Strecke hin. Wahrscheinlich ist das Lager durch den Stollngang verworfen worden und die Alten hofften, es mit dieser Auffahrung wiederzufinden. Das traf allerdings nicht ein, die Strecke steht ganz in Gneisglimmerschiefer und Muskovitgneis ohne eine Lagerspur. Das relativ große Profil der Auffahrung und vorhandene Bohrspuren deuten auf eine relativ späte Auffahrung hin. Die nach Westen führende Strecke ist eine Ausfahrung im Lagerstreichen. Sie konnnte reichlich 50 m weit befahren werden, ehe ein totaler Verbruch einsetzt. Diese Strecke ist offensichtlich nur in Schlägel- und Eisen-Arbeit aufgefahren; ihr Profil ist klein, kastenartig und deutlich geschrämt. Auf dieser Länge ist ein stetiges Anschwellen der Lagermächtigkeit von etwa 5 cm bis auf nahe einem Meter festzustellen. Bei etwa 20 m ist ein kleiner Versuchsabbau zu sehen, in dem Reste einer schönen Zinkblende-Kupferkies-Vererzung anstehen. Bei 35 m Strecke beginnen die Hauptabbaue, zuerst durch exakte Bruchsteinmauern gesichert, danach lose versetzt und bald völlig verbrochen. Obwohl man also die ehemaligen Abbaue nicht befahren kann, ist das Lager durch die Strecke im Bereich der Stützmauern gut aufgeschlossen. Das Hüllgestein im Hangenden ist unveränderter Gneisglimmerschiefer. Darauf folgt eine Bank von blockigem, äußerst hartem Muskovitgneis (20 cm), danach Granatskarn und verskarntes Nebengestein (20 cm), dann Eisen- und Zinkblende-reicher Skarn (20 cm), zuunterst granatführender Skarn (20 cm). Im Liegenden steht wieder Gneisglimmerschiefer an, leicht überprägt. Am rechten Stoß der Ausfahrungsstrecke ist eine ganz kleine Linse Magnetitskarn eingeschoben. Da der Stolln, wie bereits erwähnt, bei 60 m verschlossen ist, war eine Befahrung des hinteren Teiles nur über den Tagesschacht möglich. Dieser Schacht scheint zum Aufschluß des Lagers geteuft zu sein, da er nicht auf denStolln trifft und somit wohl nicht als Lichtloch geplant war. Der Schacht geht bis auf das Lager nieder, südlich und westlich stehen versetzte Abbaue an, die wohl eine Fortsetzung der Abbaue aus der Ausfahrungsstrecke West sind. An einem stehengelassenen Pfeiler haben sich intensiv grüne Ausblühungen gebildet, dies deutet auch kupferhaltige Mineralien (Chalkopyrit) hin. Überraschend ist das Auffinden einer nach NW vom Schacht abgehenden Strecke, die auf keinem Riß verzeichnet ist. Profil der Auffahrung und Versatzkästen aus Holz, die zum Lager hin stehen, sind offensichtlich Wismut-typisch. Ebenso ein hier stehengelassener Schubkarren aus Eisenblech. Die Strecke endet nach ca. 50 m vor Ort. Aufgefahren ist sie auf einem NW-SO streichenden und 70° nach SW einfallendem Gang. Er ist 10-30 cm mächtig und führt hornsteinartigen Quarz, stark kaolinisiertes Material, Hämatit und Letten. Der St. Richard Stolln wurde auf seine gesamte Länge über Versatzbohrungen mit Beton verfüllt.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

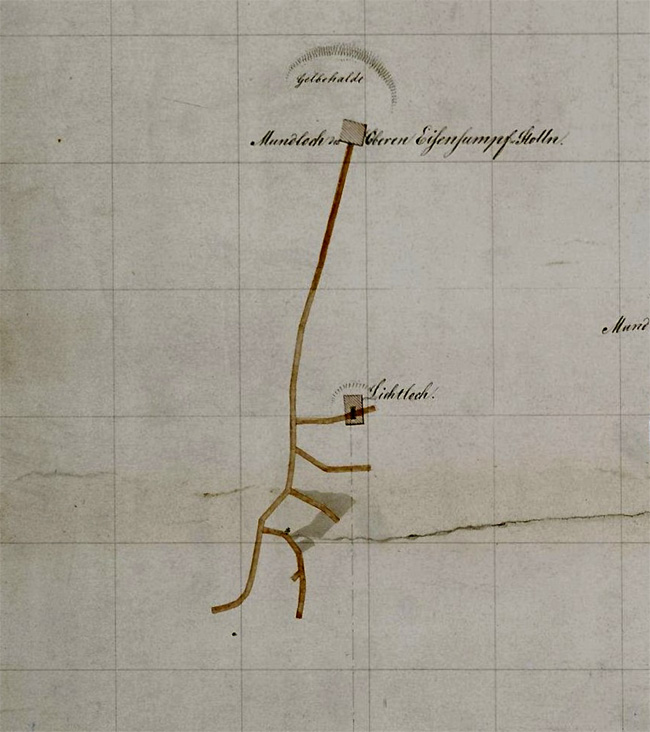

Der Obere Eisensumpf Stolln

Dieser Stolln liegt etwa 80 m westlich vom St. Richard Stolln. Die spezielle Bezeichnung „Oberer“ ist eigentlich nicht einleuchtend. Dazu müsste ein „Unterer“ Stolln vorhanden sein, die Existenz eines solchen ist aber nirgends belegt oder ersichtlich. Der wenige Meter daneben liegende Eisensumpf Stolln (siehe nächstes Teilkapitel) liegt höhenmäßig gleichauf, so daß eine Bezeichnung als „Oberer Stolln“ auch in diesem Falle nicht gerechtfertigt erscheint. Das Mundloch des Stolln liegt bei 722 m ü NN. Die davorliegende kleine Stollnhalde wird auf einem Riß von 1853 als „Gelbe Halde“ bezeichnet. Tatsächlich zeigte sich das Haufwerk der Halde in deutlich gelblich-braunen Farbtönen, hervorgerufen durch die Verwitterung des eisenhaltigen Materials aus dem Lagerabbau. Ein neben dem Stolln niedergebrachter Schacht, auf dem Riß als „Tageschacht“ bezeichnet, hat keinen Anschluß an den Stolln. Vor der Sanierung war der Standort noch durch eine kleine Pinge mit Randhalde lokalisierbar. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurde auch dieser Stolln kurzzeitig geöffnet. Er streicht wie der St. Richard Stolln in Richtung NNO. Im Mundlochbereich war der Stolln durch exakte Naturstein-Mauern mit aufliegenden Firstplatten gesichert. Die lichte Weite betrug nicht einmal einen Meter, als Förderweg der Wismut entschieden zu eng, er wurde also durch die Wismut nicht nachgenutzt sondern nur zur Erkundung geöffnet. Eine tektonische Spur, der dieser Stolln folgt, konnte nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Die Arbeiten wurden schon nach ca. 20 m Aufwältigung wieder eingestellt. Aufgrund des vollständigen Verbruches der alten Auffahrungen war mit keinen weiteren Bruch- bzw. Setzungserscheinungen zu rechnen und eine weitere Wältigung somit unverhältnismäßig. Der Stolln wurde nach Einbau einer wasserlösenden Leitung komplett verfüllt.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Der Eisensumpf Stolln, Stolln 239 der Wismut

Dieser Stolln liegt wiederum westlich vom „Oberer Eisensumpf Stolln“ in etwa 50 m Entfernung. Das alte Mundloch ist bei 722 m ü. NN angeschlagen. Der Stolln folgt einen NW-SO streichenden Gang, dies ist mithin ein Flacher. Auf den alten Rissen sind im Vergleich zu den beiden vorgenannten Stolln nur geringe Auffahrungen eingezeichnet. Ein Abbau des Lagers erscheint gar nicht, er hat jedoch zweifelsfrei stattgefunden. Der historische Eisensumpf Stolln wurde durch die SAG Wismut unter der Bezeichnung „Stolln 239“ nachgenutzt und beträchtlich erweitert. Im Mundlochbereich war der Stolln 239 durch einen Ziegeldamm abgemauert. Bei der Aufwältigung wurden im vorderen Bereich (vom Mundloch bis ca 35 m) mehrfach Relikte des alten Eisensumpf Stolln sichtbar. Beindruckend der strebartige Abbau des auch hier sehr flach nach NO einfallenden Lagers, die geringe Höhe dieses „Strebes“ von weniger als einem Meter lässt erahnen, unter welch schweren Bedingungen die Bergleute damals arbeiteten. An den Stößen des Abbaus ist das Lager noch gut zu erkennen. Es hat hier eine Mächtigkeit von nur etwa 30 cm und besteht aus stark eisenschüssigem Quarz. Die geringe Lagermächtigkeit erklärt auch die geringe Abbauhöhe: man wollte möglichst wenig unproduktives Nebengestein mühevoll ausschlagen. Bei etwa 20 m Stollnlänge ist, hinter einer Art Umfahrung, der Schurf 111-2 der Wismut auf dem Gang abgeteuft und mit einem kurzen Durchhieb an den Stolln angebunden. Über diesen Schurf erfolgten wohl weiteren Arbeiten bezüglich der Auffahrung des Stolln 239. Der „neue“ Stolln folgt weiter dem schon erwähnten Flachgang auf etwa 200 m sowie abgesetzt weitere 80m. Da Uranvererzung festgestellt wurde, erfolgte eine sofortige weitere Erkundung durch Vorrichtung eines Abbaublockes. Der Abtransport des anfallenden Haufwerkes erfolgte über zwei Sturzollen bzw Gesenke (Üb. 1a und 3a), die mit der nächsttieferen Sohle (des Stolln 4) verbunden waren. Die Konstruktion der Rollen zeigt, daß der Stolln 239 nicht als Förderweg dienen konnte. Grund für diesen Förderweg über die nächsttiefere Sohle könnte der kaum vorhandene Platz für eine größere Aufhaldung am Mundloch gewesen sein. Zwischen Schurf 111-2 und der ersten Sturzrolle zieht sich in der Firste der Auffahrung das Skarnlager fast schwebend hin. Es ist nur 5-20 cm mächtig und besteht aus zersetztem eisenschüssigem Skarn, drin eingeschoben Linsen von Pyrit, Hämatit und wenig Magnetit. Abbautätigkeit der Alten ist hier nicht mehr zu finden. Oberhalb des Stolln wurde der Gang zwischen den Überhauen 1 und 3 durch eine Kopf- bzw Etagenstrecke durch Wismut weiter untersucht. Ein bescheidener Abbau erfolgte wohl nur auf wenigen m² bei Überhauen 2, wegen negativer Ergebnisse unterblieb eine weitere Löschung der Gangfläche des Blockes. In den Stolln 239 wurde bei Erreichen einer als bruchsicher berechneten Überdeckung bei 60 m vom Mundloch sowie am Mundloch selbst ein Damm eingebaut und die Hohlräume verfüllt. Ebenso verfüllte man die gesamte Etagenstrecke (obere Abbaugasse).

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Unterhalb

dieser drei Stolln liegt am Waldrand die größere Halde des Wetterschachtes der

Wismut als tafelartige Hangschüttung.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Der

Häcker Stolln

Der Stolln liegt etwa 100 m westlich vom Eisensumpf Stolln auf einer Höhe von 714 m über NN. Mundloch und Stollnhalde lagen am Hang nahe dem Waldrand, sie wurden bei der Teufe das Hauptschachtes 247 durch dessen Halde bzw. Betriebsfläche überschüttet. Der Ansatzpunkt des Schachtes liegt nur etwa 20 m westlich des Stollnmundloches. Über Tage lassen sich keine Nachweise mehr finden. Durch einen bei der jetzigen Sanierung angelegten Erkundungs- Schufgraben konnte der Stolln nicht aufgefunden werden – er liegt wohl etwas tiefer – so daß leider keine Nachforschungen am Objekt möglich waren. Auf einem Riß von 1853 ist der Stolln mit etwa 50 m Auffahrungslänge und einer kurzen Seitenstrecke oder einem Steigort eingezeichnet. Abbaue auf dem Lager sind nicht eingezeichnet. Die Streichrichtung des Stollns geht gegen Nord, so daß er wahrscheinlich auch auf einem meridionalen Gang aufgefahren wurde. Über den Stollnbetrieb selbst, das Ausbringen und andere Details konnte nur wenig ermittelt werden.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Hinterlassenschaften der Suche nach Uranerz Unmittelbar beim ehemaligen Mundloch wurde der Hauptschacht 247 des Uranvorkommens Ehrenzipfel I geteuft, der die größte Halde im Gebiet schüttete (Weiteres siehe Kapitel Sanierung). 50-70 m nordwestlich vom Mundloch des Eisensumpf Stolln befinden sich zwei markante Bruchpingen, erstens die Pinge des Schurfes 137 mit Halde und zweitens die des Schurfes 111-0/1-5. Vom Schacht 247 aus etwa 130 m in westliche Richtung ist der Stolln 4 angefahren, dessen Halde als Hangschüttung am Waldrand in die Halde 247 übergeht.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Der

Stolln 4

Das Mundloch dieses Stolln liegt an dem Weg, welcher vom Schacht 247 am Waldrand in westliche Richtung führt, auf einer Höhe 719 müNN. Er wurde durch Wismut aufgefahren und hat keinen Vorgänger des historischen Berbaues. Mit dem bereits behandelten Stolln 239 bildet er eine Sohle und löst den westlichen Teil des Grubenfeldes. Ein Anschluß besteht zum Schurf 138. Der Stolln 4 wurde nach Einbau von Versatzdämmen im tagbruchgefähdetem Bereich mit Beton verfüllt.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Der

Stolln 3

In nördlicher Richtung hangaufwärts ist Stolln 3 angeschlagen, die kleinere Halde hebt sich auffällig vom Gelände ab. Ob Stolln 3 ausschließlich eine Neuauffahrung durch Wismut ist, lässt sich nicht abschließend beantworten. Aufgrund seiner Lage und den umfänglich angetroffenen Altbergbau-Spuren ist jedoch zu vermuten, daß ein Altbergbaustolln nachgenutzt wurde. Das Mundloch von Stolln 3 liegt auf +736 müNN wenige Meter südöstlich von Schurf 138. Es ist die höchstgelegene Abbausohle im Revier. Der Stolln führt vom Mundloch weg ca. 33 m in Richtung NNO, von dort führt Qu 3 in Richtung WSW bis zu einem Durchschuß nach übertage. Dieser Querschlag folgt dem Generalstreichen des Skarnlagers der Burkhardtsleithe und folgerichtig traf man bei der jetzigen Aufwältigung vielfältige Relikte des Altberbaus an. Diese wurden durch die Wismut-Grubenbaue unter-, über- und durchfahren. Bei der Planung zur Verfügung stehende Unterlagen erwähnten zwar Altbergbau, jedoch fehlten konkrete Angaben dazu völlig. So wurden die Sanierer immer wieder mit unvorhersehbaren Situationen konfrontiert, die ihr ganzes Können forderten. Querschlag 3, Stolln 3 sowie die angetroffenen Altbergbau- Hohlräume wurden vollständig mit Beton standsicher verschlossen.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Noch

etwas weiter hangaufwärts folgt Schurf 138 mit einer doch ziemlich großen Halde

und darüber schließlich Schurf 112-0/1-1 mit mehreren Bruchstellen. Stolln 3 und

Schurf 138 liegen im Feld der alten Fundgruben Brugner und St. Johannes. Durch

die Wismut-Überprägung ist außer einigen unscheinbaren Pingen vom Altbergbau

nichts mehr zu sehen. Weit im Westen, eigentlich schon außerhalb des

betrachteten Gebietes, ist in Forstabteilung 235 der sogenannte Richtschacht

(Altbergbau) abgeteuft, mit welchen man wohl die Ausläufer des Skarnerzlagers zu

erreichen hoffte. Dieser Schacht mag mit den Untersuchungen der Königin

Marienhütte im benachbarten Feld der Grube Rother Adler in Oberrittersgrün

zusammenhängen, wo man 1883 letztmalig Schürfabeiten durchführte. Ob diese

erfolgreich waren, ist zu bezweifeln, da 1898 der Betrieb eingestellt wurde.

Der Stolln 5 liegt außerhalb des Sanierungsgebietes und wird deshalb nicht näher behandelt.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zur Geologie

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

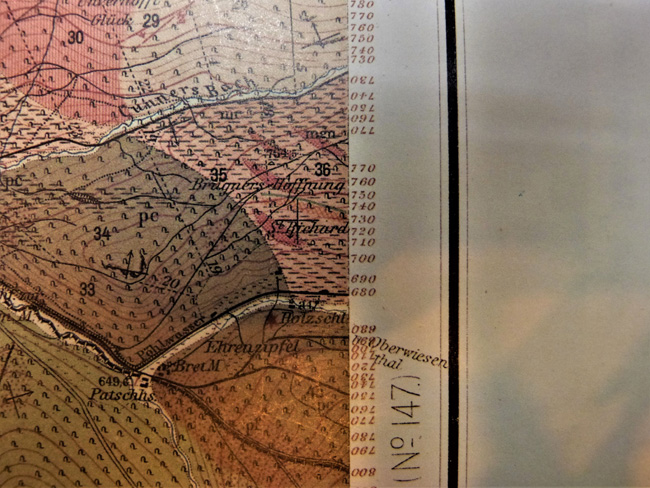

Obwohl er auf die in der

Gegend zwischen Breitenbrunn und Schwarzenberg besonders häufig auftretenden

Erzlager recht ausführlich eingeht und auch die Gruben bei Ehrenzipfel

wenigstens auf die Zeit um 1830 zurückgehen ‒ damals also sehr wahrscheinlich

schon umgängig gewesen sind ‒ finden die bei Ehrenzipfel bebauten Erzlager in

C. F. Naumann's Erläuterungen zur Geognostischen Karte Sachsens

erstaunlicherweise keine Erwähnung.

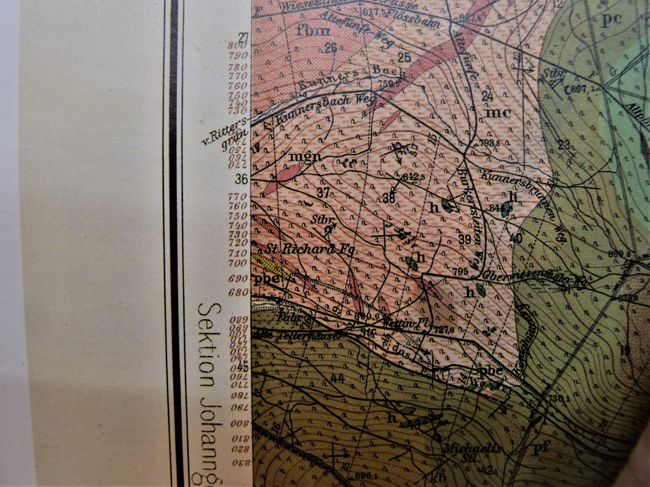

Auch Schalch geht in seinen Erläuterungen zur geologischen Spezialkarte des Königreichs Sachsen, Blatt 146: Section Johanngeorgenstadt, 1. Auflage 1884, auf die Skarnlager bei Ehrenzipfel nicht ein. Dagegen findet man bei Sauer im Erläuterungsheft zum östlich angrenzenden Kartenblatt No. 147: Section Wiesenthal- Weipert, zumindest einen Hinweis auf b) Pyroxenfels- Blendelager. Er schrieb in der 2. Auflage von 1917 nämlich, man fände solche, Zinkblende- führenden Lager, immer in graphitführenden Glimmerschiefern eingebettet und im Bereich dieses Kartenblattes an drei Stellen. Gleich unter 1. führte er dann auf: „an der Burkertsleithe nahe dem Westrande des Blattes. In der Hauptmasse des Lagers, einem graugrünen Augitfels mit untergeordnetem Pistazit, ist die fein- bis grobkörnig- blättrige, dunkelrotbraune bis honiggelbe Blende in kompakten Massen, Schmitzen oder Schnüren eingewachsen oder in einzelnen Körnchen verteilt. Der Augit bildet grobstenglig- blättrige bis dichte Aggregate, die oft von Quarz mit vereinzelten mikroskopischen Einschlüssen von Apatit, Blendekörnchen und Augitkriställchen durchzogen sind. Neben Blende, welche in Stücken auf der Halde z. T. weiße Überzüge von Zinkvitriol trägt, bricht untergeordnet Zinnstein, Pyrit, Magneteisen und Kupferkies ein, von welch letzterem gelegentlich vorkommende Malachitanflüge herrühren.“ Auch am Südhang des Kaffenberges bei Goldenhöhe legten zu dieser Zeit noch zahlreiche Pingen und Schächte, sowie ausgedehnte Haldenzüge davon Zeugnis ab, wie intensiv dort einst Bergbau auf die Lager von Strahlstein mit Blende und Magneteisenerz umgegangen sei.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die

Skarnlager des Altbergbaus und das Uranerz- Vorkommen Ehrenzipfel

I, die sich

überschneiden, liegen im Bereich der Gera- Joachimsthaler- Bruchzone. Das

tektonische Hauptelement ist lokal die NW-SO- streichende Rittersgrüner Störung.

Sie wird von der N-S- streichenden Hirtenberg- Störung gekreuzt. Die Nebengesteine

sind Schiefer kambrisch-ordovizischen Alters der Joachimsthler Gruppe; sie sind

durch Regionalmetamorphose mäßig verändert. Im behandelten Gebiet lassen sich

kontkatmetamorphe Glimmerschiefer (Muskovitschiefer, feldspat- und

kohlenstofführend), Muskovitgneise, Quarzitlagen und einzelne Amphibolit- und

Skarnlinsen geringerer Ausdehnung aushalten. Kohlenstofführende Phyllitschiefer

der Thumer Gruppe stehen im Randbereich an. Die Gesteinsserie fällt mit

durchschnittlich 25° flach nach NO ein, wobei lokal Abweichungen bis zu fast

horizontaler Lage auftreten.

Dieses durch tektonische

Vorgänge bedingte Abweichen bereitete schon den Altvorderen Schwierigkeiten. Da

anfangs nur ganz wenige Aufschlüsse vorhanden waren, wobei sich das Lager mit

unterschiedlichem Einfallen („wellenartig“) zeigte, war man sich nicht sicher,

ob es sich um ein zusammenhängendes Lager oder verschiedene Teillager handelt.

Im tieferen Untergrund steht der Granit des Eibenstock- Karlsbader Massives an, der als Erzgebirgsgranit definiert wird. Die mineralisierten Erzgänge streichen durchweg parallel zur Rittersgrüner Storung und können als Flache bezeichnet werden. Sie haben saigeres bis steiles Einfallen nach SW, die Mächtigkeit liegt im Zentimeterebereich und überschreitet mehrere Dezimeter kaum. Die Gangfüllung besteht über weite Strecken nur aus zerriebenem Nebengestein und Letten, als Gangarten treten Quarz und Fluorit, bisweilen Karbonate auf, Erzmineralien sind in erster Linie Sulfide wie Pyrit, Sphalerit, Galenit und Chalkopyrit sowie sporadisch Pechblende (bzw. deren Oxidationsprodukte). Die Erzführung wird entscheidend von den durchgeschlagenen Skarnhorizonten kontrolliert. Die Stolln des Altbergbaues sind teils auf NO-SW bis N-S meridional streichenden Gängen aufgefahren; erstere können als Morgengänge bezeichnet werden. Sie sind nicht bis kaum mineralisiert.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Das im

Feld anstehende Skarnlager wird in den Quellen normalerweise als „St. Richard an der Burkertsleithe“

bezeichnet, wodurch eine Verwechselung mit dem nur wenige Kilometer entfernten

Grubengebäude bzw. Skarnlager „St. Richard im Forstwald“ bei Breitenbrunn

vermieden werden sollte.

Das Lager ist in kohlenstofführendem Glimmerschiefer und Muskovitgneis eingeschaltet. Die Mächtigkeit beträgt meist zwischen ½ und 1 Meter. Das Lager ist konkordant eingebettet und folgt in Streichen (OSO-WNW) und Fallen (NO) genau dem Nebengestein. Die durch kontaktmetamorphe Einwirkungen geschehenen Veränderungen bildeten zunächst Pyroxen- Granat- Skarne, im weiteren Verlauf des Skarnprozesses Amphibol- Magnetit- Skarne. Als nichtmetallische Bestandteile sind am Aufbau des Lagers beteiligt:

Die vorkommenden Erzminerale sind:

Dabei ist die Erzführung jedoch sehr absätzig und gewöhnlich an kreuzende Gangstrukturen gebunden. Auffällig ist die im Ostteil vorherrschende Sphaleritführung, während nach Westen hin Martit bzw. Hämatit überwiegt.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

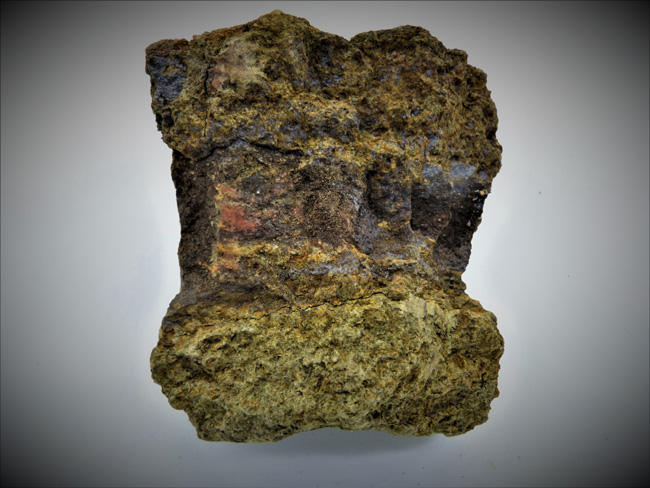

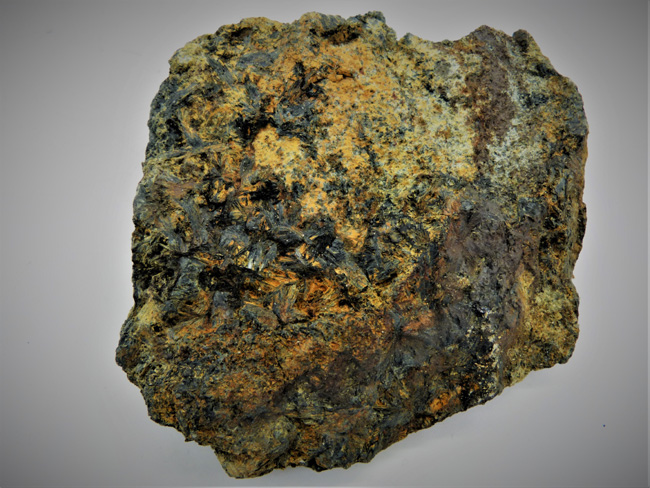

Reichlich Zinkblende führender Skarnzersatz mit Ausblühungen von gelbem Greenockit.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

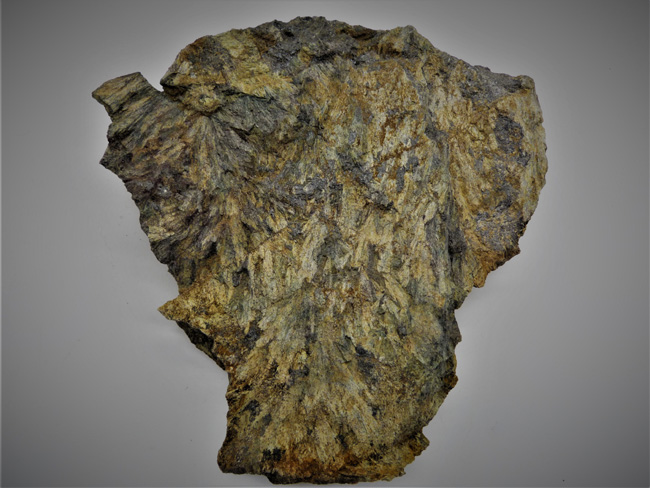

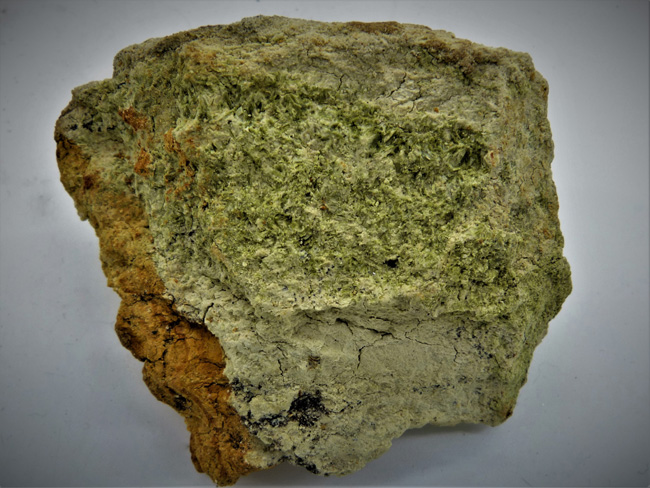

Sulfidskarn, die obere Hälfte besteht fast nur aus Zinkblende, unten ist sie eingesprengt.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

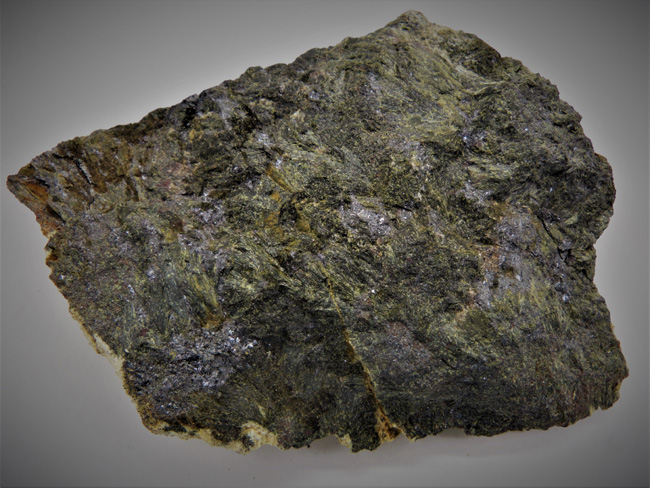

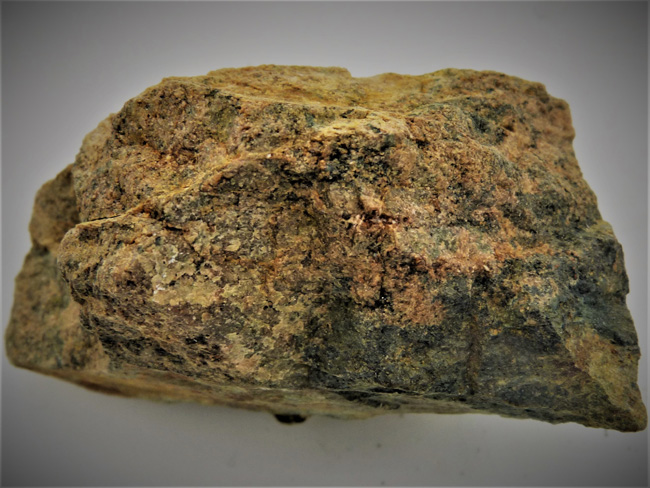

Sulfidskarn, der aus Pyrit beseht, welcher in zelliger- wabenartiger Struktur vorliegt. Es ist wahrscheinlich eine Verdrängungspseudomorphose.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

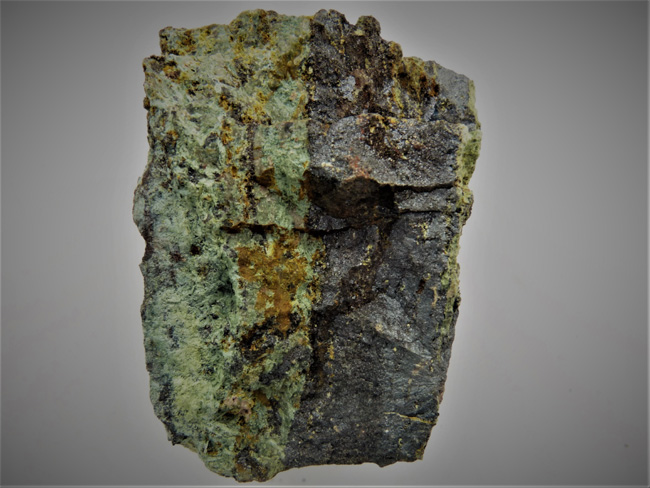

Die blau- grünen Beschläge auf dieser Skarnprobe verweisen auf sekundäre Cu-Zn-Mineralien.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Auch dieser zersetzte Skarn ist durch oxidierten Kupferkies intensiv grün gefärbt.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

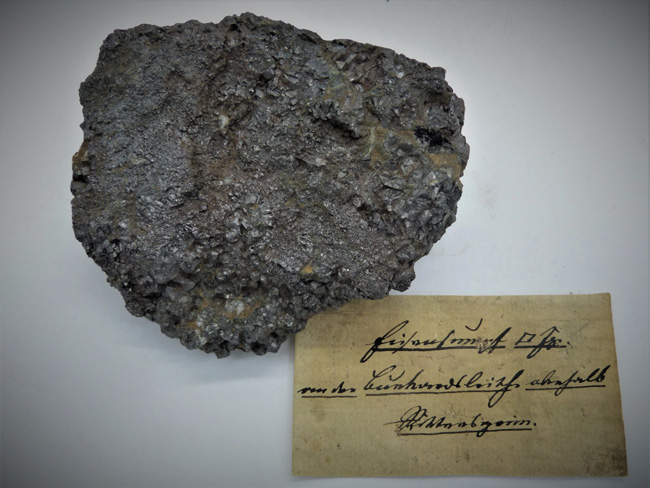

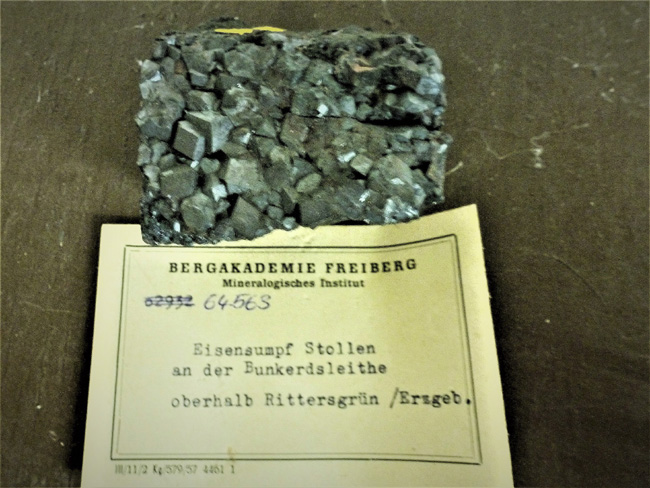

Historische Martit- Stufe mit einem alten Fundzettel: „Eisensumpf (geviert) Fgr. von der Burkardsleithe oberhalb Rittersgrün“.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Noch eine Martitstufe aus dem Bestand der geowissenschaftlichen Sammlungen der TU Bergakademie Freiberg.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg) Eine nicht näher bezeichnete „Kupfererz-Probe“ aus dem Bestand der geowissenschaftlichen Sammlungen der TU Bergakademie Freiberg.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

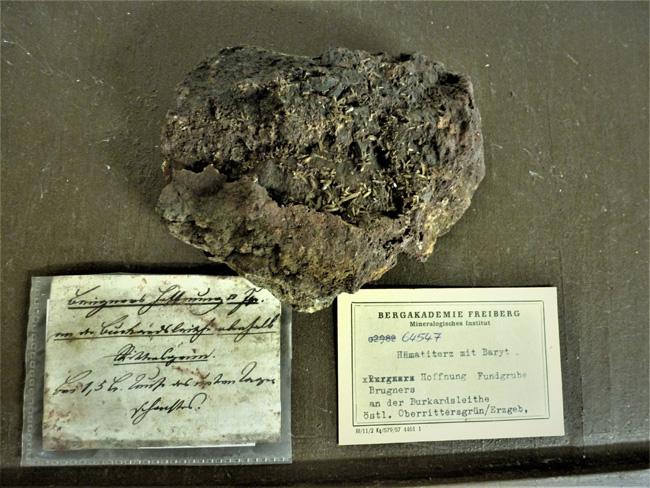

Schwerspatkristalle auf Hämatitskarn, ebenfalls aus dem Bestand der geowissenschaftlichen Sammlungen der Bergakademie Freiberg.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zur

älteren

Montangeschichte

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Das Studium

der Bergarchiv- Akten brachte noch eine Reihe höchst interessanter Erkenntnisse zum

Bergbaugeschehen an der Burkartsleithe, besonders im Zeitraum der vergangenen

letzten zwei Jahrhunderte, zutage. Deswegen wollen wir an dieser Stelle die

Vorgeschichte des Wismut- Bergbaus detaillierter darstellen. Und bei der

Lektüre wird der Eine oder Andere vielleicht feststellen – besonders die Begriffe

„Bürokratie“ und „Spekulation“ betreffend – Grundlegendes hat sich da bis heute

auch nicht geändert!

Die älteste erhaltene Grubenakte vom Bergbau an der Burkertsleithe stammt erst aus dem Jahr 1830. Wie bereits erwähnt, gab es vermutlich aber schon viel früher bergbauliche Aktivitäten auf benanntem Gebiet. So erwähnen die Schreiber späterer Grubenakten immer wieder, daß uralte Pingen und Halden vorhanden gewesen seien. Unter anderem berichtet der Berggeschworene Tröger im Zuge einer Schlußbefahrung auf Brügners Hoffnung Fundgrube im Jahr 1858 „Übrigens befinden sich daselbst aus der Vorzeit eine Menge alter Bingen, in denen zum Theil schlagbare Bäume zu sehen sind...“ (40040, Nr. 30). Bei schlagbaren Bäumen kann man von einem Alter von 80-100 Jahren ausgehen, somit müssen die Pingen mindestens der Zeit um 1780 entstammen, woraus aber nichts anderes zu schließen ist, als daß Bergbau dort zuvor schon umgegangen ist.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Wahrscheinlich hat der Bergbau hier aber schon lange Zeit früher begonnen, denn Petrus Albinus erwähnte den Ort bereits in seiner 1590 erschienenen Meißnischen Bergchronik gleich mehrfach. So heißt es zur Geschichte des Bergbaus im V. Titel. Von den folgenden Bergkwercken / so nach dem Schneeberg auffkommen / fürnemlich aber Annenberg und Marienbergk. auf S. 49: „Von dem Lawenstein und Bergishübel / unter welchen dieses ein Kupffer- Bergwerck / jenes ein Zienbergwerck / aber auff beyden auch das beste Eysen gemacht / und Eyserne Ofen gegossen werden / kann ich auch keinen Bericht thun. Desgleichen von dem Bergwerck umb Schwartzenburg / welches mit einem eigenen Bergampt bestellet / wie auch Grunenhayn. Es sind auch umb solche gegent zwey fürneme Eysenbrgwerck für andern beruffen / nemlich die Burgartsleiten bey dem Dorff Pela / wenn man in den Joachimsthal gehen will zur rechten seiten / darnach der Memler / zwischen Raschaw und Grüenhayn.“ Im Kapitel: Der XVI. Tittel: Von den Metallen / so im Lande zu Meysen gefunden werden. schrieb Albinus speziell zum Eisenerzbergbau (S.134): „Gleichergestalt ist derselben neben anderer Metallen herrlichen Bergwercken auch ein überfluß im Lande Meyssen / in welchem doch dieses die fürnembsten örter sein / so wegen desselben berufen. Erstlich hat man viel Eisen Hämmer nicht weit von dem Dorfe Pela (Pöhla) / auff der rechten hande der Straßen / da man in den Joachimsthal zeuhet / welches man auff der Burghartsleiten / von deme so den Eisenstein erfunden / wie Agricola meldet / und wo des orts gelegenheit / ernennet. Das ander Eisenbergwerck ist zwischen dem Dorff Rascha und Städtlein Grünhain / da vorzeiten ein stadtlich Benedictiner Kloster gewesen / dieses nennet man auffm Memmler / wie es Agricola schreibt / andre nennen es den Emmler. Das dritte und fürtrefflichste Eisen wird zum Lauenstein und Berggieshübel und Glashütten gemacht / sind alle drey nicht weit von Dresden und Pirna den Städten gelegen. Derwegen etlich das Eisen / so daselbst gemacht / Pirnisch nennen / und rühmen davon es sey geschmeidiger als das Lausitzer / so doch sonsten auch weit verführt wird. (…)“ Und noch einmal wird der Ort von Albinus genannt im Kapitel Der XIX. Titel. Von mehr köstlichen Steinen / welche zum theil zur Arzney / notturfft und zierde des Lebens dienlich / so im Lande zu Meißen gefunden werden. Wo es auf S. 149 heißt: „Es brechen sonderlich bey uns viel Magneten / zu Deudsch Segelstein / wie sie die Seewohner und Schiffleute / oder Eisenbrant / wie sie andre Deudschen nennen. Sie brechen aber gemeiniglich bey und unter dem Eisenstein / welches doch die Hammermeister nicht gerne sehen. (…) Bey Schwartzenberg im Dorff Pela / auff der rechten seiten / wenn man in Thal gehet / auf dem Eisenbergwerck die Burkartsleiten genannt. (…)“ Die Nachsuche in historischen Karten klärte schnell, daß es rechts des Pöhlwassertales stets nur die eine Burkhardtsleithe gegeben hat und zwar diejenige oberhalb von Ehrenzipfel. Wir erfahren hieraus zuletzt auch, daß magnetitreiche Eisenerze der Ausgangspunkt des Bergbaus an diesem Ort gewesen sind.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Da Albinus auf Agricola verwies, haben wir beim Nachsuchen eine ganz ähnlich lautende Erwähnung auch in Agricola’s De veteribus et novis metallis aus dem Jahr 1546 gefunden. Dort heißt es über die Vorkommen von Eisenerz im sächsischen Erzgebirge nämlich (S.58 der Übersetzung aus dem Lateinischen): „In Meißen (Erzgebirge) bricht der köstlichste Eisenstein auf Burkhardts Fundgrube, nicht weit vom Dorfe Pöhl, rechts am Wege nach Joachimsthal; ferner zwischen Raschau und dem Kloster bey Grünhayn; das allerschönste bey Lauenstein, und, nicht weit von Pirna gegen Mittag, bei Berggieshübel (…)“ Die Übersetzung aus dem Lateinischen stammt aus dem Jahr 1812 und zu dieser Zeit hatte sich schon die Schreibweise des Ortsnamens Pöhla mit einem ,ö´ eingebürgert. Auch Agricola nannte die Eisenerzgruben talaufwärts rechts der Straße nach Joachimsthal von Pöhla an erster Stelle seiner Aufzählung. Die Eisenerzförderung dort muß also im 16. Jahrhundert bedeutend gewesen sein. Anscheinend geht der Name der Burkhardtsleithe sogar auf die bereits von Agricola genannte Fundgrube dieses Namens zurück.

Leider waren bisher keine

authentischen schriftlichen Nachweise zu diesem, offenbar auch schon im 16. Jahrhundert umgängigen Bergbau zu finden.

Zu dem von beiden Autoren hier an zweiter

Stelle genannten ,Memmler' oder ,Emmler', zwischen Raschau und

Grünhain gelegen (gemeint ist der Höhenrücken zwischen dem Mittweidatal in

Raschau und dem Schwarzbachtal in Langenberg), gibt es inzwischen einen weiteren

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Obwohl

die Aussicht auf das Auffinden neuer, bisher noch unbekannter Quellen aus dieser

Zeit eher gering ist, gibt es doch ab und an einen Treffer: Auch, wenn uns das

Kontraktbuch des Bergamtes Scheibenberg keine konkreten Hinweise auf einzelne, tatsächlich

im 16. Jahrhundert hier umgängige Gruben liefert, so belegt die nachstehend

zitierte, vertragliche Einigung doch, daß es an der darin ausdrücklich genannten „Bürckersleithe“

zumindest Grund zu einem Streitfall zwischen den damaligen Bergämtern zu

Scheibenberg und zu Neustadt Oberwiesenthal gegeben haben muß, respektive eben auch

Bergbau. In diesem Vertrag heißt es (40014, Nr. 2, Blatt 1ff):

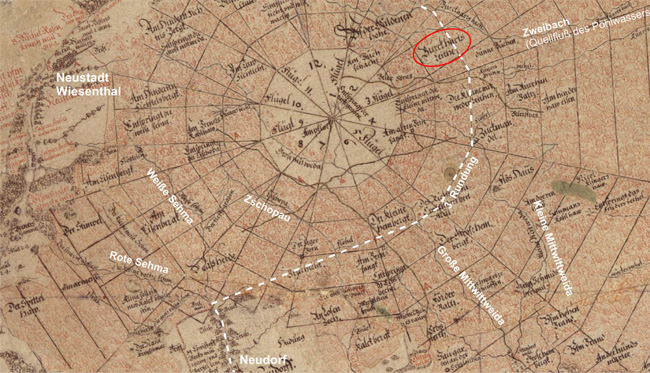

„Demnach und als sich zwischen beyden Gemeinden Scheibenberg und Neustadt Ober Wiesenthal wegen des Gebürges Bürckersleithe und anderer Gebürge halber, des Verleihens und Muthens wegen, Irrungen begeben und entstanden und dießfalls in der vergangenen Bergk Rechnung Trinitatis a.c. 64 auffn Scheibenberg vor dem Ehrbarn und Hochgeachten Marcus Röhlingken, des Gebürgischen Creiß Ober Bergkmeister auff St. Annaberg, und dann Hannß Rodten, Churfürstlicher Ambtmann auf Schwarzenbergk und Crottendorff, von denen auf der Neustadt Wiesenthal ihre Beschwerungen Klagende vorgebracht worden, da dann jetzt gemeldete Beyde Herrn Ambtleute, an welche solche Klage geschehen, vors beste erkannt und angesehen, daß sich diese beyde Gemeinden eines Tages vergleichen, die Gebürge anfahrn und begingen und sich dieser irrigen Verleihung halber selbsten vertrügen, und in der Güte entschieden und zur Folge gedachter Herrn Ambtleute Befehl, haben sich beyde Gemeinden heut dato die Sache vor die Hand genommen und bis auff oben ernennter beyder Herrn Ambtleute weiter Erkenntnis (unleserlich ?) und Willen, sich dieser Irrungen wegen nachfolgender Meynung mit einander gänzlichen verglichen, als erstlich Anfang im Pöhl Waßer, da die dritte Runde in solchem Waßer überkömbt, soll daßelbe Waßer ein und ein, den Rein halten, so weit es voriger gewesener Herrschaft Schönburgk gewesen ist, biß an die Kön. Kayserl. Majest. Reinung, als was derseits nach dem Gebürge Kaff zu, auff die Neustadt Wiesenthal, jenseits nach der Rittergrün auffn Scheibenbergk gehörig, wiederumb Anfang der 3ten Runde den Rein der Verleihung und Muthung halten, über alle Hauptflügel biß an die Große Mittweyda, da die viel genannte Runde unter des Richters zu Crottendorff Bartmühl überkömt; Ausgangs dieser 3ten Runde in ernannter Mittweydaer Waßer, soll eine gerade Reinung gehalten, und von denen am Scheibenbergk auff ihre bewilligte Unkost (doch dergestalt, so ferne sich dieß Orths Bergkleute begeben würden, und auf den Kosten solche Reinung zu machen trüge, und aus keinem Neid geschehen möchte) gemachet und verfertiget werden, biß auff Barthel kemmels (?) Barthmühl oben in Neudorff an der großen Weißen Sehma gelegen, von der Barthmühl soll das Waßer Weiße Sehma reinen biß auf Mülzen (?) Reinung, da wohlgedachter Herrn von Schönburgk Rein gewendet als Klärlichen; was innerhalbe der dritten Runde des gemeldeten neuen Reines und dann der Seiz Waßers alles auff der Neustadt Wiesenthal, jenseits genannter Örther nach der Pehl und Crottendorff an Schebenbergk gehörig. Solches ist von beyden Perthen steht und fest (doch so ferne vieler gedachter Ambtleute Gunst und Willen folget und biß auff Sr. (?) des Churfürsten zu Sachsen gnädigste Veränderung) unwiederruflichen zu halten, auch solchen vollzogenen Receß auf erfolgte Gunst, in die Bergk Bücher zu verleiben bewilliget worden. Act. Neudorff, in Beyseyn Merten Rauch, Bergkmeister, Abraham Hornigk, Melchior Jeßner, Caspar Wagner und Hannß Sertell (?) von Schönburgk und dann Leonhardt P (?) Richter, Hannß Wielandt, Paul Stölzel, Matthes Nester und George (?) Thennharn von der Neustadt Wiesenthal, Matthes Waldholm, Förster daselbsten, dazu erbethen, Montag nach Johannis Baptiste, Anno Im 1564ten Jahr.“ Mit eigenhändiger Unterschrift von Marcus Röhlingk, Oberbergmeister und Hannß Rodten. Die hier zur Beschreibung der vereinbarten Grenzlage zwischen den Zuständigkeitsbereichen der beiden Bergämter mehrfach genannte „3te Rundung“ geht auf einen sogenannten ,Jagdstern' zurück, den wir auf den zwischen 1614 und 1634 entstandenen Öder- Zimmermann'schen Karten von Sachsen entdeckt haben. Dieses System von Forstwegen, die um einen zentralen Punkt herum verlaufen, ist auf den folgenden Kartenausschnitten leicht erkennbar.

|

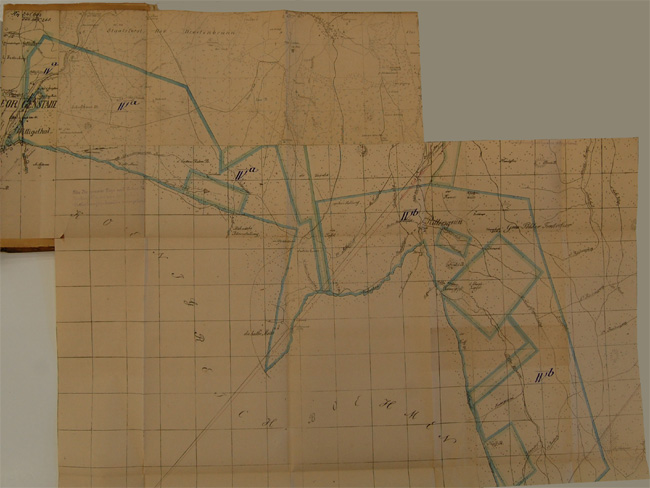

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

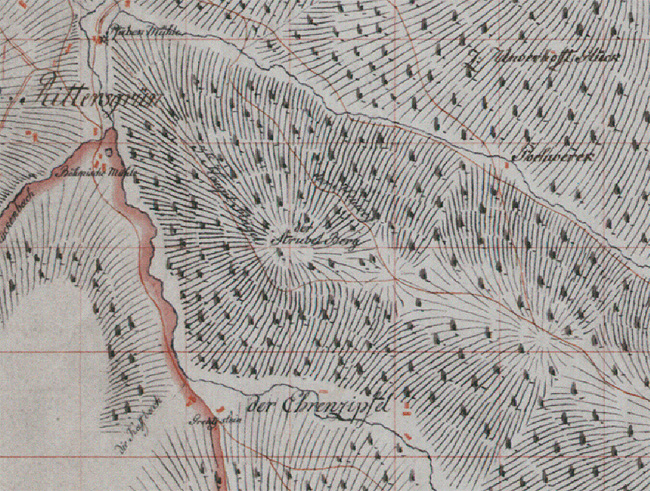

Auf den ab 1586 entstandenen Öder'schen Kartenzeichnungen (dem sogenannten ,Ur-Öder´) ist die ,Burkhartsleithe´ schon verzeichnet - leider aber keine Hinweise auf dort umgehenden Bergbau. Bildquelle:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Bildquelle:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ausschnitt aus einer Menselblattkopie des Gebietes zwischen Buchholz im Osten und Rittersgrün im Westen, datiert 1792. Einige Häuschen sind auch schon im Pöhlwassertal bei Ehrenzipfel eingezeichnet, jedoch auch hier keine Bergwerke. Nördlich des Strobelbergs, im Tal des Kunnersbachs, ist dagegen eine Grube Unverhofft Glück nebst eines Pochwerck's im Talgrund verzeichnet. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40044-1, Nr. C17720, Ausschnitt, Norden ist rechts oben. Link zum Digitalisat

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ausschnitt aus einer der im 19. Jahrhundert im Oberbergamt Freiberg geführten Stollnkarten, leider ohne Datierung. Auch hier ist bei Ehrenzipfel (im Ausschnitt rechts unten) keine einzige Grube verzeichnet, dagegen u. a. nördlich von Rittersgrün die Grube Rother Adler oder östlich von Breitenbrunn (im Ausschnitt links oben) die Unruhe. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40044-5, Nr. i70, Norden ist rechts oben. Link zum Digitalisat

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Einen ersten archivalischen Nachweis hier

umgehenden Bergbaus haben wir in den Fahrbögen des Vize- Berggeschworenen

Johann Paulus Bock aus den Jahren 1711 und 1712 gefunden (40014, Nr. 53). In

dessen Fahrbogen von No. 1. biß 4. Woche im Quartal Reminiscere anno 1712 im

Bergk Ambt Scheibenbergk findet man die Notizen:

„(...) weiter gefahren auffn Heiligen

Drey Königen an der Burkhartsleut, war niemandt;

Mit der Burkertsleut (die Schreibweise wechselt selbst in seinen Notizen mehrfach) ist wirklich die Burkhardtsleithe gemeint, denn aus dem gesamten Text erschließt sich, daß Herr Bock gerade zuvor in Gruben am Kaff gewesen und von dort nach Rittersgrün weitergereist ist. Bei seiner Befahrung im Januar 1712 waren beide hier genannten Gruben offenbar aber unbelegt. Der Geschworene befuhr die Gegenden regelmäßig und wir finden vom April 1712 (1. Woche Trinitatis) noch weitere Notizen; jetzt heißt es: „Weiter gefahren aufn Heiligen drey

Königen an der Burckertsleut, aber niemand; Im Folgemonat (5. Woche Trinitatis 1712) steht zu lesen: „Weiter gefahren aufn dreue Friedrich 24

Lehne an der Burckertsleut, aber niemandt,

Und noch einmal sind im Juni 1712 (9. Woche Trinitatis) diese beiden Gruben genannt: „weiter gefahren aufn Heiligen drey

Königen an der Burckertsleut arbeit in Wochen Lohn aufn Ertz ist Christian Vogel

zu 3 bauen 4 Lachter dief, Als Lehnträger der Grube Heilige drei Könige wird jetzt derselbe Christian Vogel genannt, wie zuvor bei zuvor bei Treuer Friedrich. Vermutlich hatte er als Eigenlehner also beide Gruben gemutet und in Weilarbeit abwechselnd selbst dort gearbeitet. Außer einem Bergjungen waren wohl keine weiteren Bergarbeiter angelegt. Dem Text nach waren beide Gruben „aufn Ertz“ verliehen und es wurde noch in geringer Tiefe, aber doch mit Bohren und Schießen gearbeitet. Auch hier ist schon von Gewältigung die Rede ‒ auch dieser Bergmann war folglich nicht der erste an dieser Stelle...

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Während des Zeitraums der ersten geognostischen Landesaufnahme, im Jahr 1836, bereiste Bernhard Cotta im Auftrag der Geognostischen Landesuntersuchungs- Kommission beim Oberbergamt die „Gegend von Schwarzenberg“ und berichtete am 2. Juli 1836 in Freiberg darüber (40003, Nr. 146, Blatt 8, Rückseite und folgende): „Der Schieferung anscheinend ziemlich parallel, ist der Glimmerschiefer (und auch der Gneis) von sehr abweichenden Gesteinen vielfach durchschwärmt, deren Hauptmasse theils grünsteinartig, theils kalkig ist, und die sich bei flüchtigem Überblick eines beschränkten Terrains anzunehmen geneigt sein könnte, ihren Halt und Werth, wenn man berücksichtigt, daß solche Granitkuppen, wie der Rackelmann, an mehreren Orten aus dem Glimmerschiefer dieser Gegend hervortreten, ohne daß sie deshalb von einem derartigen vermeintlichen Lagersysteme umgeben wären. Es steht ihnen dasselbe auf den geognostischen Karten, theils, weil der Glimmerschiefer nicht in der allerdings merkwürdigen Weise, wie es hier wirklich der Fall ist, concentrisch um sie herum aufgerichtet ist, theils weil er in ihrer Nähe zufällig weniger erzhaltige Hornblendegesteine oder bauwürdige Kalksteine enthält. Erzleere Grünsteinmassen und geringmächtige Kalksteine werden auch dort nicht mangeln, ihre geringere Mächtigkeit ist jedoch schuld daran, daß sie weniger bekannt sind. Gesteine solcher geringer Massenausdehnung, wie die meisten dieser erzführenden Grünsteine werden in der Regel der gewöhnlichen geognostischen Beobachtung entgehen, oder wenigstens wird sich ihr Streichen und Fallen nicht beurtheilen lassen, wenn sie nicht zufällig durch Bergbau aufgeschlossen sind, wie das in der Schwarzenberger Gegend an so vielen Orten der Fall ist. Könnte man all die erzleeren wie die erzhaltigen Grünsteingebilde und all die unbauwürdigen wie die bebauten Kalk- und Dolomitlager, welche der Glimmerschiefer zwischen Johanngeorgenstadt, Zschopau und Schneeberg enthält, nach ihrem Streichen und Fallen genau auf einer Karte eintragen, dann würden die scheinbaren Beziehungen der Lager zu dem Granit des Rackelmannes sogleich verschwinden, nur die auffallend genug concentrische Struktur des Glimmerschiefers mit den Lagern würde als beziehungsreich bleiben, denn der größere Erzgehalt, sowie das vielleicht etwas häufigere Auftreten um Schwarzenberg können durchaus nur als zufällige Erscheinungen angesehen werden, besonders da ersteres keineswegs für alle Lager und letzteres nicht für alle Theile der Umgebung des Rackelmann gilt. Auch schon die geringe Continuität der meisten Lagermassen läßt ihre vom Glimmerschiefer abhängige concentrische Anordnung als bedeutungslos in Beziehung auf den Granit erscheinen, da kein einziges derselben weit genug fortsetzt, um wirklichen Bogen zu bilden; jedes für sich erscheint gerad, oder regelmäßig gewunden, für jedes einzelne existiert daher keine Centricität.“ Abgesehen von den Betrachtungen Cotta's zur allgemeinen Anordnung dieser Lager in der Region lernen wir hieraus, daß die Mächtigkeit dieser „erzhaltigen Grünstein-, Kalkstein- und Dolomitlager“ gewöhnlich nur gering ist, daß sie zum Teil eben auch unbauwürdig und erzleer sind und daß ihr Aushalten ‒ die Continuität ‒ selten größere Ausdehnung erreicht. Alles keine günstigen Voraussetzungen für einen länger währenden, ertragreichen Bergbau! Eingangs seines Berichtes beschwerte sich Cotta über die bei seiner Reise Anfang 1836 leider sehr ungünstige Witterung, weswegen er nicht alle Orte selbst habe aufsuchen können, an denen entsprechende Vorkommen beschrieben worden sind ‒ offenbar auch Ehrenzipfel nicht. In den seinem Bericht beigefügten Kartenbeilagen ist jedoch an fraglicher Stelle am Südabhang des Strobelberges über dem Pöhlwassertal ein hellblauer Streifen verzeichnet. Seine Eintragung an dieser Stelle basiere auf einer Arbeit von Friedrich Wilhelm Fischer aus dem Jahr 1824, in welcher Erzlager „Am Karamberge und Strubelberge bei Rittersgrün“ angeführt seien. (Vermutlich hat Cotta hier den Kaffenberg südöstlich von Ehrenzipfel und den Strobeltberg nördlich gemeint, die Namen jedoch etwas hastig abgeschrieben...)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

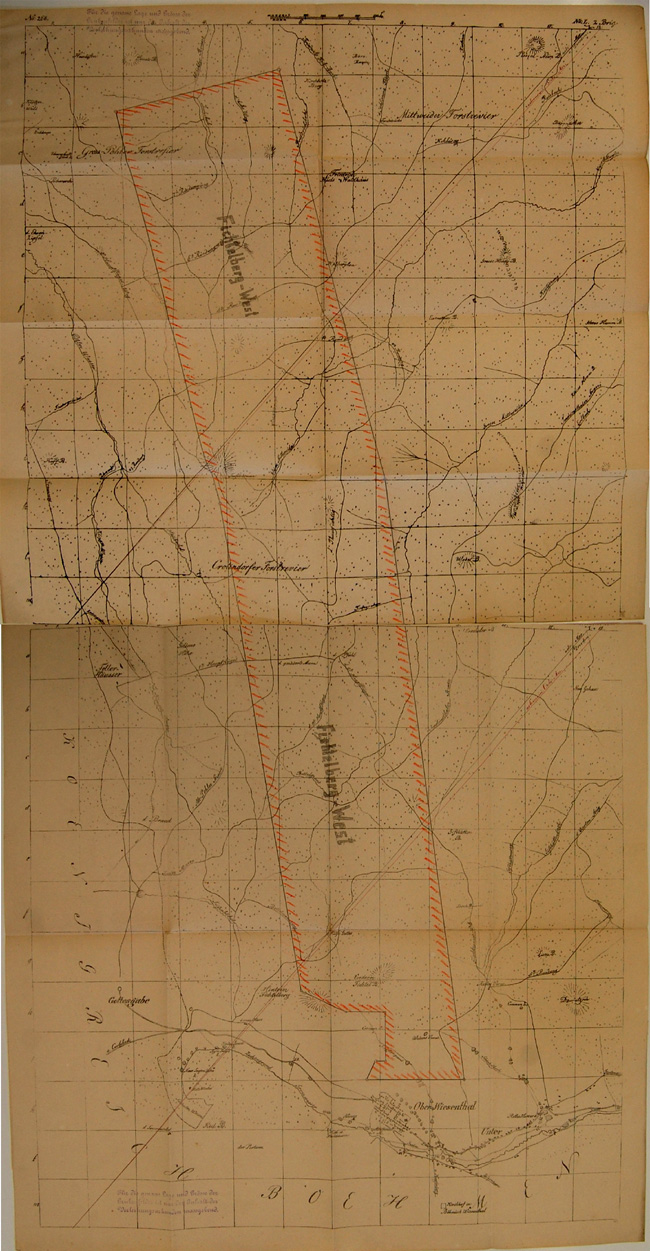

Menselblattkopie mit eigenhändigen Eintragungen von Erzlagervorkommen B. Cotta's aus dem Jahr 1836.Rechts im Ausschnitt der Strubelberg oberhalb von Ehrenzipfel und an seinem Südabhang eine blaßblaue Markierung, deren Farbgebung nach Cotta's Legende darauf verweist, daß er diessen Lage aus anderen Quellen übetragen und die Örtlichkeit 1836 nicht selbst besucht hat. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40003, Nr. 146, Blatt 51, Ausschnitt, Norden ist rechts oben. Link zum Digitalisat

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Unsere Nachsuche nach dem

von Cotta zitierten Arbeit von Fischer (40003, Nr. 78) ergab

leider in dessen Bericht auch keine nähere Beschreibung der Erzvorkommen an der

Burkhartsleithe; und in seiner dem Bericht beiliegenden petrographischen Karte

ist an

betreffender Position auch kein „Grünsteinlager“ eingezeichnet, lediglich

nördlich des Strobelberges, „am linken Gehänge des Kuhnersbach, etwa ¼

Stündchen oberhalb Rittersgrün“ ist ein Engelsburg Stolln vermerkt,

welcher zu seiner Zeit gerade „nach einem schon früherhin bebaut werdenden

Braunsteingange gegen SO in das Gebirge“ getrieben wurde (Blatt 5 der Akte,

Rückseite des Blatts).

Dies ist zum einen ein Hinweis darauf, daß schon früher auch in dieser Region Bergbau umgegangen sein muß, zu anderen auch darauf, daß er bis in die 1820er Jahre brach gelegen hat ‒ sonst wären Herr Fischer und später Cotta wohl hier nicht „vorbei gefahren“. Es hilft uns bei der Suche nach den Ursprüngen des Bergbaus an der Burkhartsleithe freilich auch nicht weiter... Wer mag also dort schon alles „herumgeschürft“ haben und was erhoffte man zu finden? Eisen sicher, Silber vielleicht – wir können es nur vermuten, wissen werden wir es wohl nie genau.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

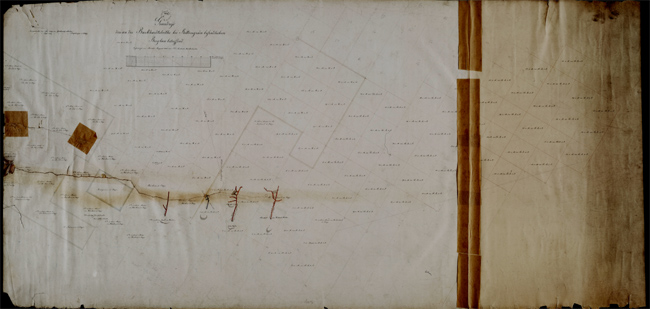

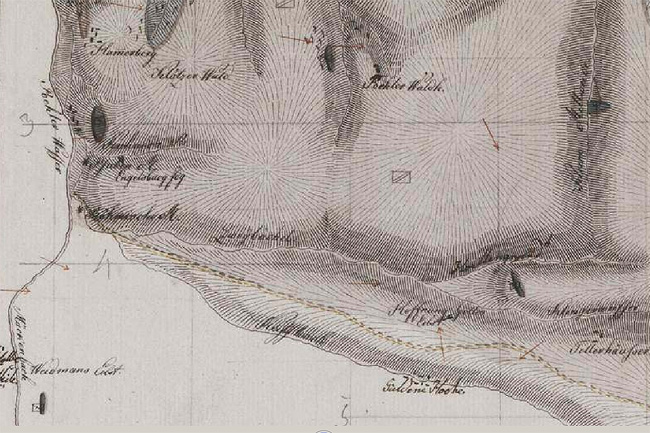

Petrographische Karte von der Gegend zwischen Groß Pöhla, Schlackenwerthe, Kloesterle und Bärenstein, entworfen im Jahre 1823 von Wilhelm Fischer, gezeichnet von Carl August Lange, Ausschnitt mit dem Tal des Zweibachs zwischen Tellerhäuser und der Böhmischen Mühle unterhalb des später Ehrenzipfel genannten Örtchens. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40003, Nr. 78, Blatt 170, Ausschnitt, Norden ist rechts oben. Link zum Digitalisat

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Neuanfänge

ab 1830 ‒

Viele Mutungen und mehr oder weniger ernsthafte Bergarbeiten

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Am 31.7.1830

protokolliert Bergamts- Assessor Bernhard von Fromberg vor dem Bergamt

Scheibenberg eine Mutung des Christian Gottlieb Brügner aus

Oberrittersgrün über eine gevierte Fundgrube an der Burkertseithe und nennt sie

„Bürgners Hoffnung gevierte Fundgrube“ (40169, Nr.30).

Am 12.10.1839 wird ‒ nun vor dem Bergamt Annaberg ‒ betreffs „Regulirung der dasigen Eisensteintaxe“ protokolliert: „der daselbst brechende Magneteisenstein (ist) dem besten Brauneisenstein hiesiger Refier wenigstens gleich zu stellen, so wurde die Zehntentaxe ... vom Quartal Luciae an zur Förderung gelangenden Eisensteins auf 1 Thaler 11 Groschen pro Fuder bergamtlich regulirt.“ (40169, Nr.30) Es wurde also auf Eisenstein gebaut. Ein Fahrbogen der Gechworenen Schiefer und Haupt vom 8.10.1853 gibt Auskunft über das Erzlager: „...hat man in der Streckensohle einen 6 Zoll mächtigen aus Glimmerschiefer, und Rotheisenstein bestehenden Gang angefahren, welcher Std. 11 streicht und 35-40° in Abend fällt. Man ist bereits im Begriff, auf gedachtem Gang in beide Richtung auszulängen…“ (40169, Nr.30). Tatsächlich ist auch in den Erzlieferungsextrakten sächsischer Bergreviere (40166, Nr. 22, Blatt 31) diese Grube mit einem Ausbringen von 6 bis 33 Fudern Eisenstein im Jahr über den Zeitraum von 1830 bis 1850 aufgeführt. Schichtmeister Christian Gottlieb Schubert beantragt 1855 im Auftrag Brügner's eine Flächennutzung im fiskalischen Wald behufs Errichtung eines Pochwerkes „...und zwar auf dem daselbst befindlichen, alten Pochwerksplatze… zur Aufbereitung der zu gewinnenden Zinnerze“. Zwei interessante Mitteilungen: Es befand sich also hier schon früher einmal ein Pochwerk und wir haben nun Zinnerz anzubieten! Hier wurde also tatsächlich ein Wertstoff gefördert, was gar nicht so selbstverständlich ist, wie im Weiteren noch deutlich wird. Auf das Jahr 1856 heißt es: „... Ausbringen 75 Fuder Pochgänge, daraus 12 Centner Schlich und daraus 4 ⅞ Centner Zinn. Bezahlung 200 Thl 6 Gr.“ (40169, Nr.30). Diese Blütezeit war aber von kurzer Dauer. Am 3.9.1858 sagt Schichtmeister Schubert im Auftrag Brügner's die Grube los, sie fällt wieder ins Freie. In den Folgejahren erfolgt noch ein umfangreicher Schriftwechsel wegen noch ausstehender Gebühren (ist immer gut!) und wegen unerledigter Sicherungsarbeiten. Über das weitere Schicksal der Grube folgt später Näheres.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Link zum Digitalisat

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Nachdem die Fundgrube

Brügners Hoffnung 1858 ins Freie gefallen war, gab es eine neue Verleihung

unter dem alten Grubennamen an einen „Herrn Advocat Weiske von hier“ am

18.12.1858. Am selben Tag erfolgte sogleich der Weiterverkauf an den Apotheker

Johann Gottlob Schobert aus Neustädtel. Der hatte bestimmt ganz viel

Ahnung vom Bergbau und wohnte – damals noch mit der Postkutsche – fast eine

Tagesreise weit weg… Machen tut er nichts, die Grube steht in Fristen. Am

30.3.1861 zeigt Schobert dann aber dem Bergamt an, „daß er das

Berggebäude dem Bergfreien anheim gebe“ (40169, Nr.30). Es gibt noch als eine

Art Schlussregister eine

Jahresanzeige auf das Jahr 1860 vom Schobert selber aufgesetzt, der sich hier „Schichtmeisterdienstversorger“ nennt, aber natürlich alles „Vacat“. Nach einigem Hin und Her wegen der Verwahrung endet die Akte zu Brügners Hoffnung mit einem Schlußbefahrungs- Bericht vom Bergegeschworenen Tröger im Jahr 1861: „Allein, da Herr Schobert versicherte, daß er Arbeiter dahin gesendet mit der Weisung, die Schächte auszustürzen, so liegt wohl kein Grund vor, an dieser Angabe zu zweifeln… Sollten aber auch später… Brüche entstehen, so bleibt Herr Schobert ja immer verantwortlich, so lange … die Grube nicht in anderen Besitz übergeht.“ (40169, Nr. 30). Na dann… Hat der Tröger den ersten Satz jetzt wirklich ernst gemeint oder war das pure Ironie? Hiermit endet die Akte.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

In östlicher

Nachbarschaft von Brügners gevierte Fundgrube lag das Feld von

Eisensumpf Stolln & Fundgrube. Die Mutungsbestätigung erging am 27.9.1837 an

Johann Friedrich Lang aus Oberrittersgrün, protokolliert vom Bergamts-

Assessor Friedrich Wilhelm Lange (40169, Nr. 67). Die Mutung umfaßte einen Stolln und eine Fundgrube auf dem mit dem Stolln überfahrenen Eisenstein- Lager.

Ausweislich der Erzlieferungsextrakte (40166, Nr. 22, Blatt 36) wurden im

Quartal Luciae 1837 auf Eisensumpf Fdgr. und Stolln 13 Fuder Eisenstein

Eisenstein gefördert. Weitere Fördermengenangaben gibt es freilich nicht.

Eine Neumutung erfolgte bereits am 8.7.1841 durch Carl Gottlob Flemming aus Rittersgrün, diesmal als Eisensumpf gevierte Fundgrube. Diesem muß die Angabe in den Erzlieferungsextrakten an oben schon genannter Stelle zuzordnen sein, daß im Quartal Crucis 1841 wieder 28 Fuder 3 Tonnen Eisenstein ausgebracht worden seien. Auch jetzt gibt es nur diese eine Angabe ‒ das Ausbringen hielt offenbar nicht an. Die nächste Mutung erfolgte am 29.10.1842 durch Carl Heinrich Härtel aus Rittersgrün, diesmal wieder den Stolln betreffend und „...eine gevierte Fundgrube nebst zwei oberen Maßen auf dem mit dem Stolln bei 13,5 Lachter vom Mundloche überfahrenen, Stunde 5 streichenden, und 20 Grad in Mittag fallenden, Blende und Kupfererze führenden Lager“ (40169, Nr. 67). Auch dazu findet sich genau eine Fördermengenangabe in Höhe von 3 Fudern Eisenstein aus dem Quartal Crucis 1842. Offenkundig wiederholte sich die Geschichte... Außerdem gibt es noch eine Nennung von 2 Fudern, 2 ½ Tonnen Eisensteinausbringen im Quartal Luciae 1842 in den Erzlieferungsextrakten unter der allerdings wenig hilfreichen Benennung „Burkhartsleithe bei Rittersgrün“. Welcher der Gruben diese Angabe zugeordnet werden muß, werden wir kaum herausbekommen können. Der rasche Besitzerwechsel deutet auf wenig Ausdauer und Zuversicht hin, und schon am 4.11.1843 wagt der Nächste sein Glück: Bäckermeister (Aha!) Christoph Heinrich Lein aus Oberrittersgrün mutet erneut! In einem Fahrbericht des Geschworenen Schiefer vom 28.11.1843 berichtet dieser eigentlich recht zuversichtlich über die mit 3 Mann belegte Grube. Er schreibt unter anderem, man habe „...einen Stunde 10 streichenden, einige 60 Grad in Abend fallenden, 4 bis 6 Zoll mächtigen Gang durchfahren, in welchem ... Nester mit derbem Buntkupferkies und Kupferglas sich zeigen“ (40169, Nr. 67), und man solle sich wegen des hohen Kupfergehaltes der Erzproben (schwer leserlich: 43 Pfund im Centner?!) zunächst diesem widmen. Nichtsdestotrotz sagte auch Lein die Grube am 30.3.1844 wieder los. Doch der Nächste steht schon bereit: Am 25.9.1844 wird Johann Gottlieb Tauchmann aus Rittersgrün der Stolln und eine Fundgrube auf dem überfahrenen Lager verliehen; sowie am 1.4.1846 eine weitere Fundgrube „...auf einem bei 8 Lachter Entfernung vom Mundloche überfahrenen, Stunde 10,6 streichenden und 80 Grad in Abend fallenden, flachen Gang“ (40169, Nr. 67) unter dem Namen Tauchmann Fundgrube & Maßen. Dieser Gang dürfte der später von Wismut als Gang 111 bezeichnete uranerzführende Gang sein. Auch Tauchmann hat keine Ausdauer, er sagt die Grube am 11.11.1846 wieder los. Weiter geht`s danach mit dem Schuhmachermeister (Aha!) Gottlieb Heinrich Tauchmann aus Scheibenberg (ob das die liebe Verwandtschaft ist??); dieser mutet am 10.11.1847 erneut. Und er läßt auch arbeiten, so wird der Gang (Tauchmann Flacher) mit 2 Arbeitern immerhin auf 18,3 Lachter erlängt. Der „Kupferreichtum“ scheint aber von kurzer Dauer gewesen zu sein, denn am 24 1.1849 sagt auch dieser Besitzer die Grube wieder los. Nochmals erfolgt ein Neuverleihung (ohne Datum) an den Steiger Gottlob Heinrich Schulz aus Breitenbrunn. Gemacht hat der wohl auch nicht viel, in den folgenden Jahren heißt es nur wieder, die Grube hat nicht in Betrieb gestanden. Eine etwas kuriose Angelegenheit ist die Besitznahme der Grube durch den Zwickauer Fabrikanten Fikentscher. Dieser erwarb selbige am 13.8.1853. Das Bergamt bekam davon aber erst viel später etwas mit. In einem Schreiben der Königlichen Berginspektion in Schwarzenberg an das Bergamt Marienberg vom 11.12.1859 steht dazu Folgendes: „Wie sich erst jetzt herausgestellt hat...“, gehöre die Eisensumpf Fundgrube inzwischen dem Herrn Fikentscher aus Zwickau. Wenn er das Grubengebäude verkauft hat, hat der Vorbesitzer Schulz uns das doch aber gar nicht angezeigt! Man bitte um Prüfung der Angelegenheit… Die Prüfung ergab letztenendes, daß die Verleihung an Fikentscher nun doch nachträglich am 13.8.1853 erfolgte, er aber seitdem noch nichts unternommen habe. Er solle „...binnen 4 Wochen“ den Betrieb aufzunehmen und einen Betriebsplan für die Folgejahre 1861-1863 einreichen. Der zuständige Schichtmeister E. Cloether schickt daraufhin – wohl im Auftrage Fikentscher's – ein Schreiben an das Bergamt mit der Bitte um Auskunft, „...welcher der Stolln sei.“ Der Besitzer hatte offensichtlich keine Ahnung, was er besitzt! Antwort des Bergamtes an Cloether: Er solle sich an den Verkäufer wenden, der müsse ihm doch den ihm zuvor verliehenen Stolln genau bezeichnen können. Heißt wohl, wir im Bergamt haben auch keine Ahnung. Letztlich geschieht aber nichts und am 25.7.1861 fällt die Fundgrube wieder ins Freie (40169, Nr. 67). Friedrich Christian

Fikentscher ist uns eigentlich als Tonwarenfabrikant und Ziegeleibesitzer

aus Zwickau bekannt und schon

Fikentscher war aber daneben auch bei Häckers Fundgrube involviert. Dieser Grubenname geht eventuell auf den Bergmann Heinrich Häcker zurück, der sie ursprünglich als Eigenlehner unter dem Namen „Häckers gevierte Fundgrube und Maßen“ gemutet hatte und auch später noch selbst hier angelegt war. Dies muß vor 1853 gewesen sein, da die Akte der Häcker Fundgrube mit der Verleihung am 15.10.1853 an Gottlob Heinrich Schulz aus Breitenbrunn beginnt. Unter dem Grubennamen Häcker Stolln und gevierte Fundgrube bei Rittersgrün ist in den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22, Blatt 60) für die Quartale Crucis und Luciae 1850 tatsächlich ein Ausbringen von 25 bzw. 15 Fudern Eisenstein ausgewiesen und wieder ist dies die einzige Eintragung. Wohl aus Mangel an Betriebskapital wurde die Grube 1855 an den Fabrikanten Fikentscher verkauft. Laut den Rechenschaftsberichten 1856 bis 1858 war die Grube mit 4-6 Mann belegt und man erlängt hauptsächlich den Stolln. Ein Erzlager konnte nicht angefahren werden. Auch mehreren angelegten Schurfschächtlein im vermutetem Lagerausbiß war kein Erfolg beschieden. Von diesen Schächtlein wissen wir nur, da bei Nachbefahrungen die offenstehenden Grubenbaue bemängelt wurden. Am 23.10.1861 fällt das Grubenfeld ins Freie (40169, Nr.148).

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Im Bereich des heutigen

Oberen Eisensumpf Stolln mutete Friedrich Härtel aus Rittersgrün

eine Fundgrube, die Mutungsbestätigung erfolgte am 18.4.1840 durch den

Bergschreiber Friedrich Wilhelm Lange vom Bergamt Annaberg. Protokolliert

wird „...eine gevierte Fundgrube... in 20 Lachter östlicher Entfernung von

Eisensumpf Fundgrube“ auf ein „bei 4 Lachter untertage entblößtes, 20° in

Südost fallendes Magneteisensteinlager unter dem Namen Gelbe Halde gevierte

Fundgrube“.

Zur „Gelbe Halde gevierte Fundgrube an der Burkhardtsleite im Ehrenzipfel bei Rittersgrün“ existiert eine Grubenakte, nach der jedoch nur auf einen sehr kurzen Betriebszeitraum um 1840 zu schließen ist (40169, Nr. 107). In den Erzlieferungsextrakten (40166, Nr. 22) ist sie auch nur einmalig im Quartal Trinitatis 1840 mit einer ausgebrachten Menge von 27 Fudern Eisenstein aufgeführt. Härtel scheint aber auch nicht viel gemacht zu haben, denn schon am 1.8.1840 wurde nach Lossagung das Grubenfeld aus den Büchern gelöscht (40169, Nr.107).

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Link zum Digitalisat

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

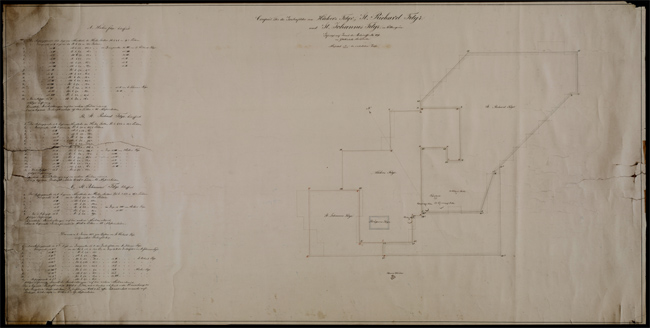

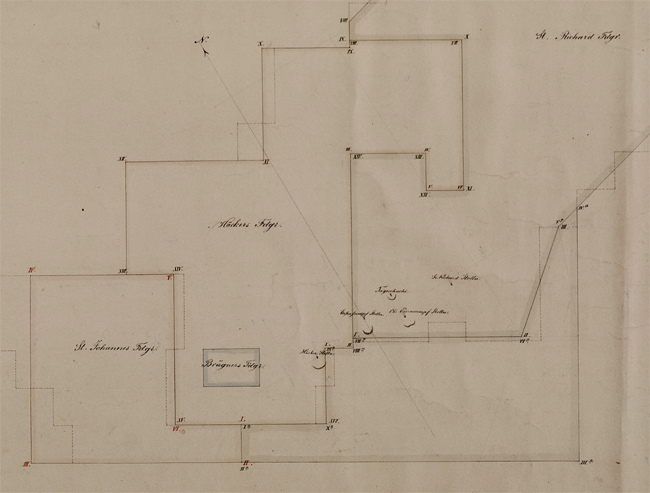

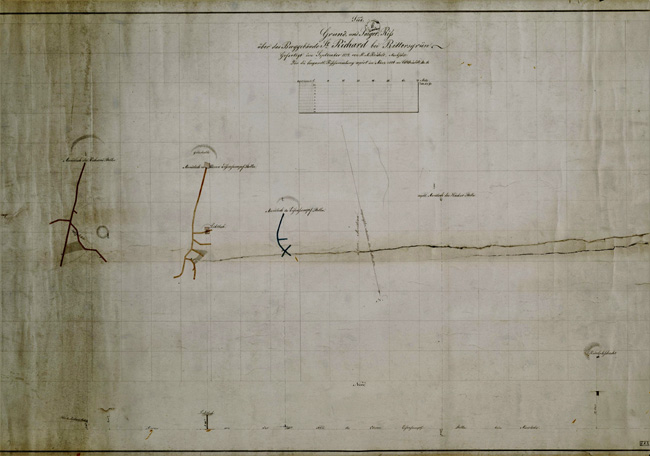

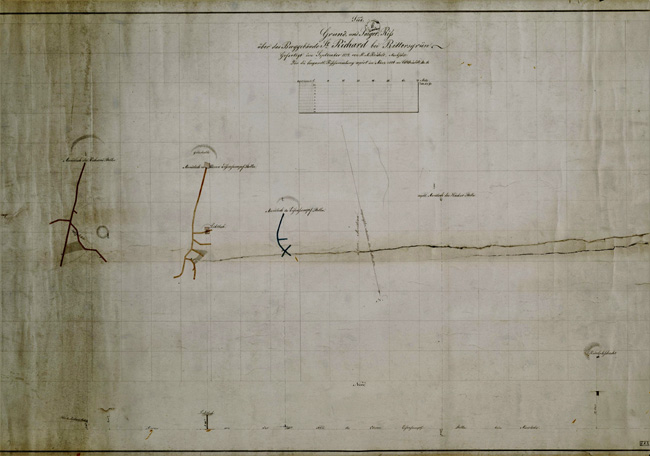

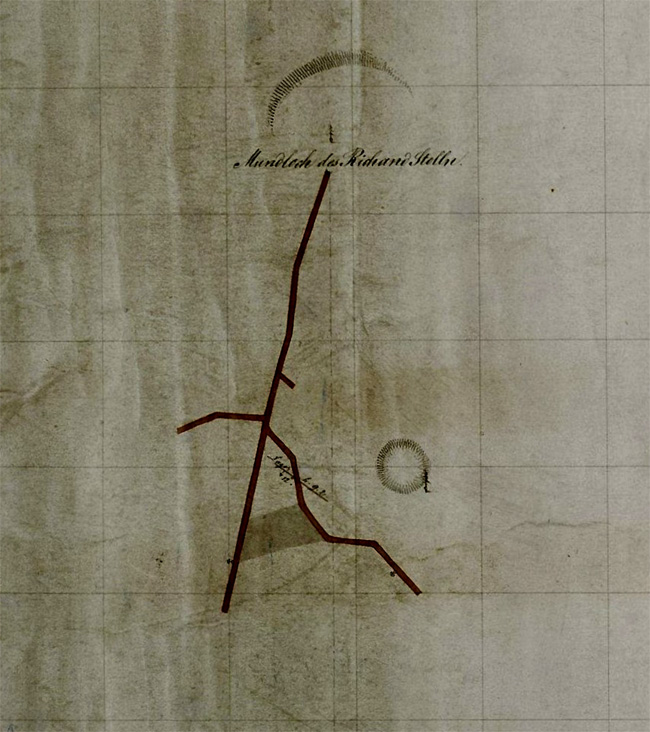

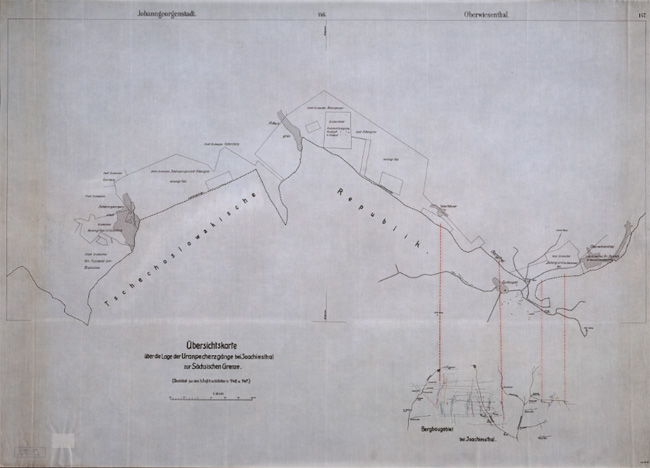

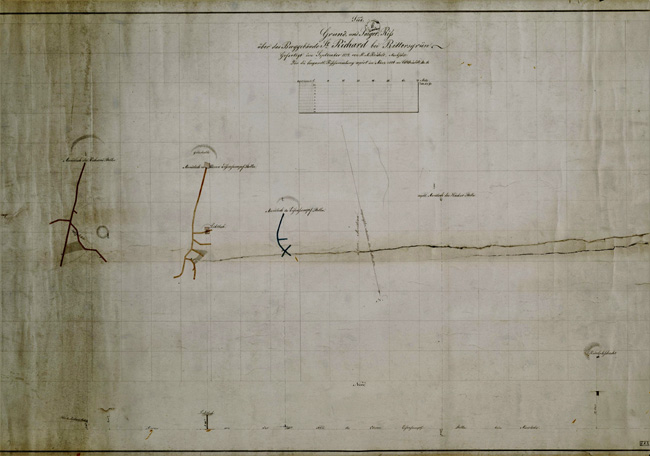

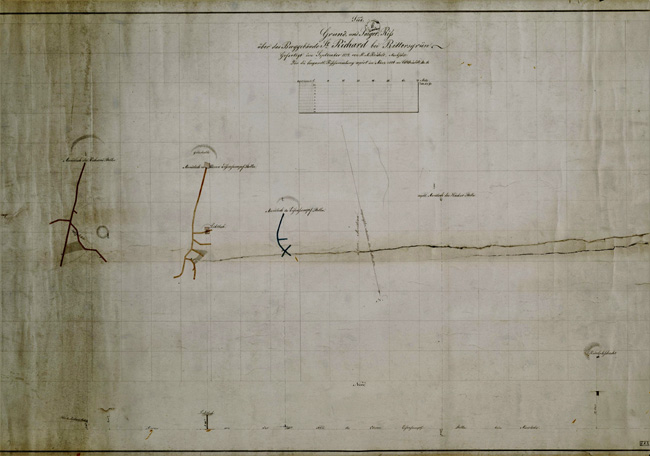

Grund- und Saigerriß über das Berggebäude St. Richard Rittersgrün, gefertigt im September 1874 von H. M. Reichelt, Markscheider, für die bergamtliche Rißsammlung copirt im März 1876 von W. Weinhold, Markscheiderassistent. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40040, Nr. K8396, Gesamtansicht, Norden ist im Grundriß unten. Link zum Digitalisat

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

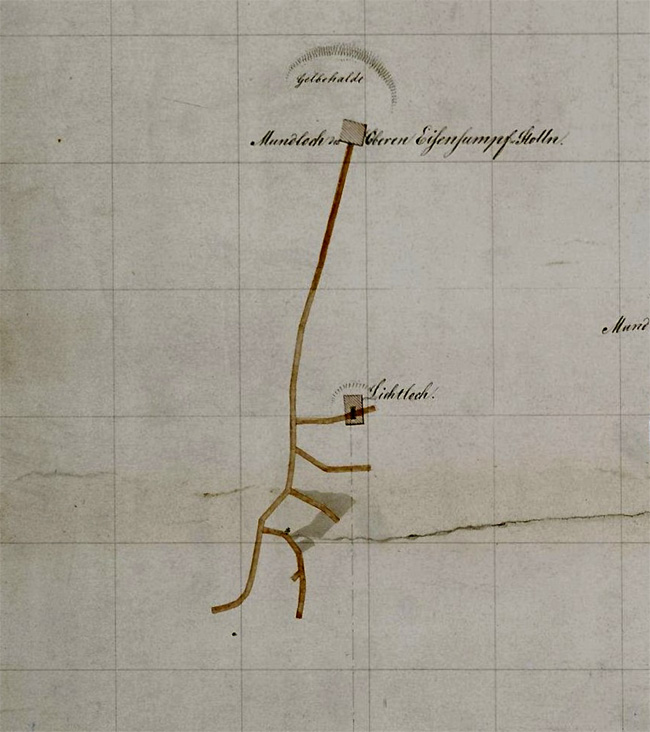

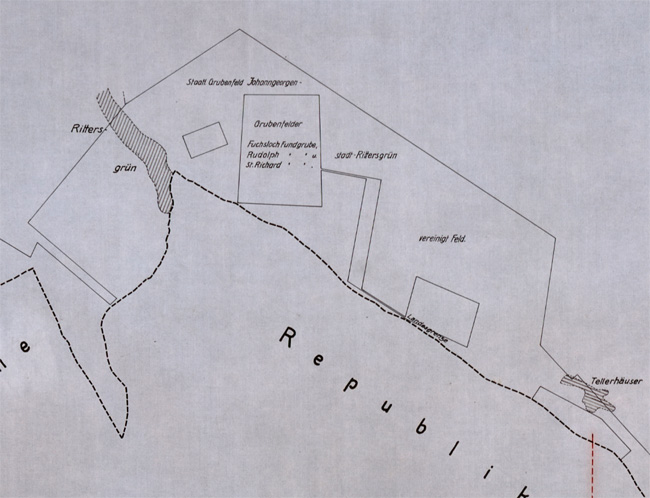

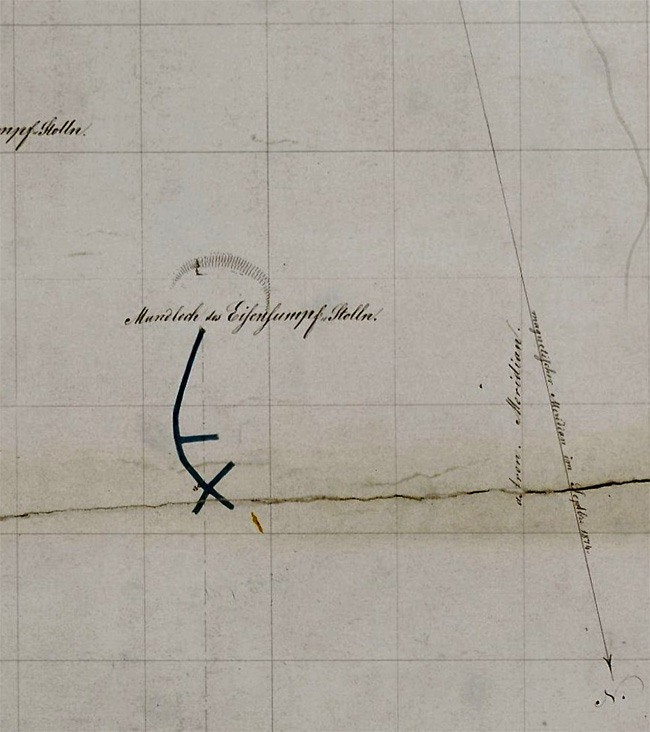

Ausschnitt aus obigem Riß mit dem Grundriß des Oberen Eisensumpf Stollns, Norden ist unten.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

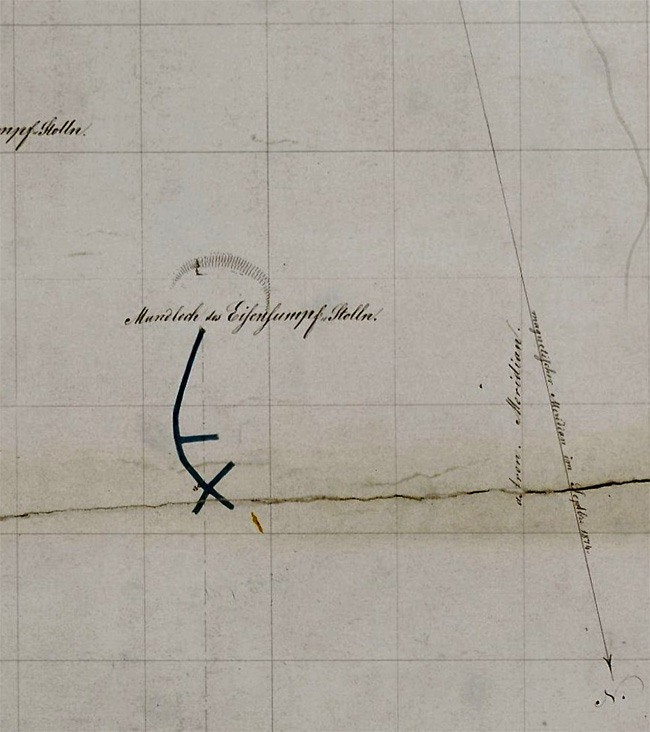

Ausschnitt aus obigem Riß mit dem Grundriß des Eisensumpf Stollns, Norden ist unten.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Schreiber'schen

Bergbauunternehmungen ab 1853

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Wir sind uns nicht so

richtig sicher, ob die Grubenbezeichnung „Sankt Richard“, die sich in der

Literatur eingebürgert hat, wirklich zutreffend ist. Heilige mit diesem

Namen gibt es nämlich nur in der anglikanischen Kirche (Richard von

Chichester und Richard von Wessex). Die Seligsprechung des deutschen

Pallottinerpaters Richard Henkes erfolgte erst 2019 ‒ dieser kommt

folglich als Namenspatron für den Grubennamen nicht infrage (wikipedia.de).

Vielleicht geht er deshalb einfach nur auf ein missverständliches Kürzel für „Stolln Richard“ zurück. Viel wahrscheinlicher erscheint es uns, daß der Name der Grube auf deren Besitzer in den 1850er Jahren, den Bankier Richard Schreiber aus Breslau / Wroclaw in der heutigen Republik Polen (40169, Nr. 170), zurückgeht. Ursprünglich fehlte nämlich das ,St.´ davor auch auf dem Aktentitel und wir haben bislang keine Ahnung, wie es später dahin gekommen ist, denn der Bankier Richard Schreiber wurde sicherlich nie selig gesprochen. Eine weitere, fast namensgleiche Richard Fundgrube, jedoch „am Hirtenberg bei Breitenbrunn“ gelegen, war schon ab 1854 im Besitz desselben Bankiers Richard Schreiber aus Breslau / Wroclaw. Aus Akten zu allgemeinen Angelegenheiten (40171, Nr. 228) ist zu erfahren, daß besagter Herr Schreiber zwischen 1857 und 1861 neben oben schon genannter Richard Fundgrube auch noch die Christoph Hoffnung bei Breitenbrunn, sowie eine zweite Grube namens Richard und die Gruben Katharina und Johannes „zu Rittersgrün“ in seinem Besitz hatte. Außerdem taucht der Name Richard Schreiber auch in Grubenakten von Zweigler Fundgrube bei Wildenau (40169, Nr. 355), von Wolfgang Stolln am Henneberg bei Schwarzenberg (40169, Nr.362) sowie der Herkules Fundgrube samt Frisch Glück und Khiesels Hoffnung Stolln in Waschleithe (40169, Nr.161) auf. Herr Schreiber war offensichtlich recht gut situiert, denn sonst hätte er nicht mit so vielen Gruben gleichzeitig spekulieren können ‒ viel mehr als das war es nämlich tatsächlich nicht: Für die Schreiber'schen Gruben bei Breitenbrunn ist 1876 ein Ausbringen von immerhin 1 Zentner, im Folgejahr von 6 Zentnern und 1878 nochmals von 2 Zentnern Zinkblende in den Jahrbüchern vermerkt. Das war´s aber auch...

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

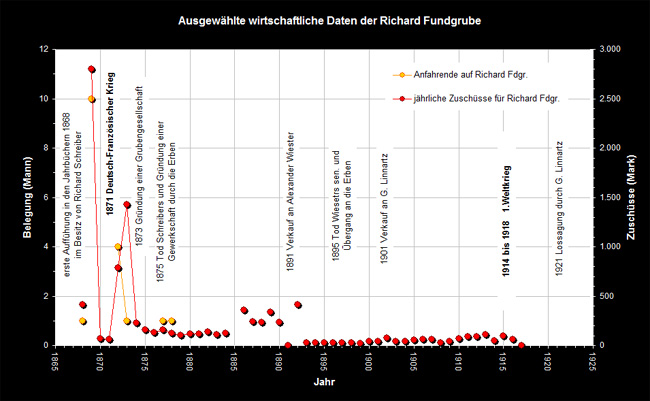

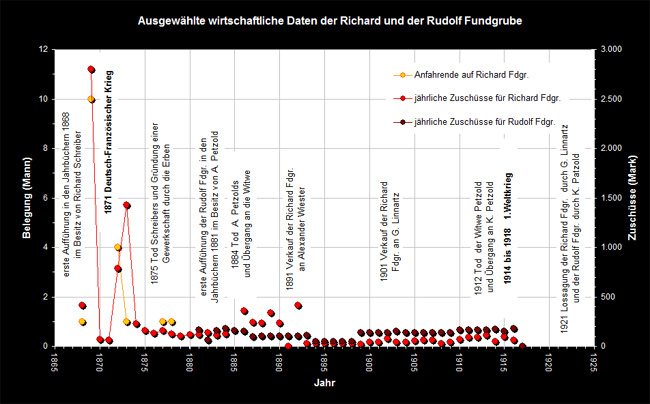

Die Richard Fundgrube

im Ehrenzipfel jedenfalls wurde 1853 mit 10 unteren und 10 oberen Maßen an ihn

verliehen, 1854 wurden noch 45 obere Maßen hinzu verliehen, 1856 kamen noch die 56

bis 75. Maß dazu!

Im Betriebsbericht von 1855 ist von einem Stolln zum Anna Schacht die Rede, ebenso 1856: „...Das bei 11 Ltr. vom Mundloch des Anna Stollns angehauene Streichort wurde 5 Ltr. fortgebracht.“ „...Der zum Anna Schacht führende Stolln wurde wiederum 10 ½ Ltr. in frischem Gestein fortgebracht…hat nun Gesamtlänge von 30 ½ Lachtern“. „Belegung 5 Mann, nämlich 1 Zimmerling, 1 Bergknecht, 3 Doppelhäuer.“ (40169, Nr. 281). Dieser aus dem Nichts auftauchende Anna Stolln, dessen Name auch bald wieder verschwindet, ist nach meinen Dafürhalten der jetzt als „Oberer Eisensumpf Stolln“ bekannte Grubenbau. In den Jahresberichten 1857 bis 1861 wird vom Vortrieb des St. Richard Stolln bis zu 40,3 Lachter berichtet, ebenso von Flügelörtern auf dem Lager und dem Ausringen von Lagermasse. Bei 50 Lachtern vom Mundloch des Richardstolln in Nord trifft ein Schurfschacht in 3 Lachtern Tiefe auf das Lager. Dieser Schacht ist der bei den jetzigen Sanierungsarbeiten verwahrte 2. Tagebruch. Zum Schreiber´chen Besitz gehörte auch die Katharina gevierte Fundgrube „am Bärskamm zwischen Rittersgrün und Mittweida“, Schreiber sagte diese aber schon 1859 wieder los (40169, Nr. 40), während die Grubenfelder von Richard und Johannes 1861 auf sein Betreiben konsolidiert wurden (40169, Nr. 281 und 170 sowie 40040, Nr. K8393). Das Grubenfeld St. Johannes Fundgrube besaß Schreiber bereits seit dem 5.7.1953. Es stand jedoch immer in Fristen. Nach einer leider undatierten und nur abgezeichneten Croquis (40040, Nr. B7764) umfaßte das Grubenfeld von Richard Fundgrube ursprünglich 67.816 Quadratlachter oder 67 Maßeinheiten. 1857 wurden „zum Besten von St. Richard Fundgrube“ weitere 20.930 Quadratlachter hinzugemutet, wonach es nun auf insgesamt 88.746 Quadratlachter oder 89 Maßeinheiten angewachsen war. Ab 1861 kam dann noch das Feld von Johannes Fundgrube nach der Konsolidierung mit 16.856 Quadratlachtern oder 17 Maßeinheiten hinzu. Als eine der letzten hier im Revier in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch (mehr oder weniger) in Betrieb stehenden Gruben sind in den Jahrbüchern für das Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen auch zur Richard Fundgrube im (zu Rittergrün gehörenden und im „Großpöhlaer Forst“ gelegenen) Ehrenzipfel durchgängig bis zur Lossagung Angaben zu den Betriebsverhältnissen zu finden. Als die Grube 1868 erstmals in dieser Quelle aufgeführt wurde, hatte R. Schreiber als Aufsichtsbeamte Carl Wilhelm Anton Heyn als Schichtmeister, Hermann Gustav Poller als bevollmächtigten Vertreter, beide aus Johanngeorgenstadt, und den Steiger Johann Dürnbach aus Joachimsthal benannt. Die Belegung der Grube selbst wurde jedoch nur mit einem Mann (!!) angegeben. Das Folgejahr 1869 war vermutlich das letzte mit nennenswerten bergmännischen Aktivitäten: Auf dieses Jahr waren hier 10 Mann angelegt. Dennoch ist in den Jahrbüchern kein Ausbringen verzeichnet, dagegen 933 Thaler Zubußen. In den Folgejahren blieb die Grube nur mit 1 bis höchstens noch einmal 4 Mann (1872) oder meist gänzlich unbelegt. 1871 übernahm A. F. Jakob die Steigerfunktion, sonst änderte sich nicht viel. 1872, nach Schreiber's Tod, wurde Poller Bevollmächtigter der Erben. 1873 bildeten die Eigner bereits eine „Gesellschaft“, diese bildeten die Erben 1875 in eine „Gewerkschaft mit bestätigten Statuten“ um. Herr Poller wurde Grubenvorstand. Ab 1879 lag die Grube in Fristen.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Grund- und Saigerriß über das Berggebäude St. Richard Rittersgrün, gefertigt im September 1874 von H. M. Reichelt, Markscheider, für die bergamtliche Rißsammlung copirt im März 1876 von W. Weinhold, Markscheiderassistent. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv Freiberg, Bestand 40040, Nr. K8396, Gesamtansicht, Norden ist im Grundriß unten. Link zum Digitalisat

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ausschnitt aus obigem Riß mit dem Grundriß des Richard Stollns, Norden ist unten.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Danach wurde sie zunächst

an einen Hütteninspektor Gustav Schneider aus Gleiwitz und dann an den

Kaufmann Alexander Petzoldt aus Breslau verkauft. Beide besaßen die Grube

wohl nur kurze Zeit, denn die Namen schafften es nicht bis in die statistische

Übersicht der Jahrbücher. A. Petzold ist 1884 verstorben. In der Folge

sollte eine Zwangsversteigerung des „als wertlos erachteten Bergbaurechts“

erfolgen. Zunächst aber blieb der Besitz noch bei der Witwe Christiane

Petzold (40169, Nr. 1510).

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Spekulationsobjekte (1870 bis 1933)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Nicht uninteressant ist, daß der schon erwähnte, weiter westlich liegende Rudolfschacht unter dem Namen „Rudolph Fundgrube bei Großpöhla“ schon zuvor ebenfalls im Besitz schlesischer Kaufleute, zunächst nämlich des oben genannten Kaufmanns Alexander Petzold aus Waldenburg / Wałbrzych gewesen ist. Die Fundgrube wurde dem Besitzer am 7.10.1869 mit 95.974 Quadratlachtern Grubenfeld verliehen. Derselbe hatte sogar dieselben Aufsichtsbeamten (H. G. Poller sen. und Steiger Jakob) angestellt, um den ‒ eigentlich ja gar nicht umgehenden ‒ Grubenbetrieb zu beaufsichtigen (40169, Nr. 280 und Nr.1510). Bis zum Jahr 1933 (!!) erfolgen nun fortlaufend Anträge auf Fristhaltung mit immer neuen oder besser neuformulierten Begründungen. Eine davon möchten wir dem Leser nicht vorenthalten. Antrag vom H. G. Poller vom 12.12.1882: „Obgleich die fortgesetzten Bemühungen und Versuche für die zweckmäßige Ausbeutung der mit den vormals Schreiber’schen, jetzt gewerkschaftlichen Gruben, sowie mit den Herrn Petzold gehörigen Gruben… theils aufgeschlossenen und bekannten, Zinkblende führenden Grünsteinlagern, insbesondere wegen der erforderlichen Concentration der Blendeerze und deren Trennung von den beigemengten Eisen- und kiesigen Erzen, soweit gelungen zu sein scheinen, daß vielleicht schon mit dem nächsten Frühjahr der Betrieb einiger… Gruben aufgenommen werden kann, so erscheint es mit Rücksicht darauf, daß die Betriebsfrist der vorgenannten Gruben schon mit Schluß des Jahres 1882 zu Ende geht, ferner nicht ausgeschlossen werden kann, daß neue unvorhergesehene Hindernisse der Betriebsaufnahme im Wege treten können, doch rathsam und wegen der ungeschmälerten Erhaltung der mit großen Geldposten erworbenen Abbau- Grund- und Wasserrechte unerläßlich, um eine weitere Betriebsfrist gehorsamst nachzusuchen.“ Kleine Anmerkung hierzu: Das ist 1 Satz, in Worten: Einer! Und da sind schon unwichtige Nebensätze durch „....“ ersetzt. Wahrscheinlich hätten sogar heutige Deutschlehrer ihre Mühe mit der Syntax. Der Schriftverkehr entsprach aber damaligen Gewohnheiten und verwirrte vielleicht auch den Gegenüber. Nun, auch im Bergamt wird man sich am Hinterkopf gekratzt haben… Nach Petzold's Tod 1884 hielt jedenfalls auch die Witwe Christiane Petzold die Grube weiterhin in Fristen. Ab 1893 war E. J. Fröbe ihr Bevollmächtigter vor Ort. Auch der Sohn K. Petzold, nach der Angabe im Jahrbuch „Fabrikant in Erdmannsdorf / Mysłakowice in Niederschlesien“, führte dies so weiter fort. 1933 zieht man schließlich im Bergamt ‒ vielleicht auch in Zusammenhang mit aufkommenden staatlichen Interessen ‒ einen Schlusstrich und entzieht das Bergbaurecht (40169, Nr. 280).

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Der Grundriß von oben, um 180° gedreht, so daß Norden oben ist, wie wir das von huetigen Kartenwerken gewohnt sind, mit der Eintragung (grau hervorgehoben) angefahrener Abschnitte des Skarnlagers; rechts der Richard Stolln.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Kommen wir nochmals auf

die St. Richard Fundgrube zurück. 1891 erwarb A. Wiester, in den

statistischen Angaben als Bergwerksbesitzer bezeichnet und auch er aus

Breslau, die Richard Fundgrube, was ihm bergamtlicherseits im 4. Quartal

1891 auch durch eine förmliche Verleihung bestätigt worden ist. Herr Poller

blieb als Aufsicht zuständig, getan hat sich aber ‒ außer einigen

Instandhaltungsarbeiten, für die im Jahr 1892 zum Beispiel 416,- Mark Zubuße

aufzubringen waren ‒ sonst nichts.