|

Sie können diesen Beitrag auf dem Recherchestand vom Juli 2017 vom Qucosa-Server der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden im PDF-Format herunterladen.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Das Steinkohlenbecken von Flöha in der Vergangenheit

Nach einer Dissertationsschrift von Herrn P. Kleinstäuber, Flöha. Online seit

Januar 2017, letzte Ergänzung

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Ein

Exemplar dieser Dissertation befindet sich in Obhut des „Geowissenschaftlichen

Freundeskreises Flöha“. Wahrscheinlich ist das Original selbst bei den Luftangriffen

auf Leipzig Anfang 1945 verbrannt. Die Dissertation diente auch als wichtige Quelle

für die

1999 durch den Geowissenschaftlichen Freundeskreis zur Wiedereröffnung der

„Geologischen Sammlung“ anläßlich der 600-Jahrfeier der Flöhaer Ersterwähnung

herausgegebene Broschüre „Geologie und Bergbau im Bereich der Stadt Flöha“.

Wir

haben diesen Text in Form eines Scans (im PDF- Format) eines ‒ teils schon recht

verblichenen und zudem noch handschriftlich korrigierten, maschinengeschriebenen

Durchschlages ‒

aus dem

Nachlaß von Herrn Manfred Wild, Erdmannsdorf, erhalten. Auch das

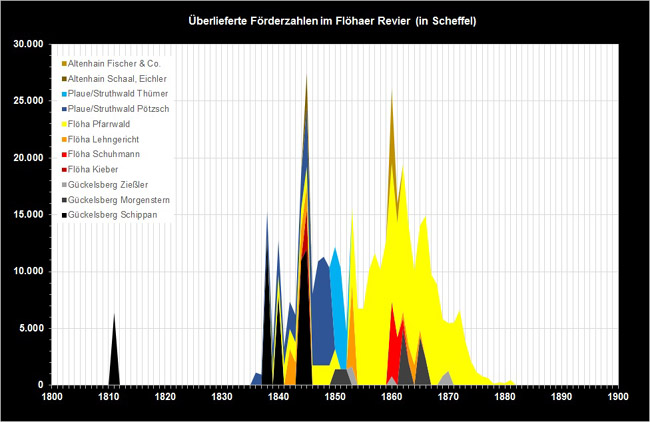

Foto sowie die nachfolgenden Informationen zur Person P. Die außerdem im Text eingefügten Fotos von Gesteinen und Mineralien aus der karbonischen Schichtenfolge erhielten wir von Herrn Helmut Kroh, Flöha. Als Autoren des „unbekannten Bergbaus“ sehen wir diese nachfolgende Arbeit nicht nur als Materialquelle zu einem fast schon vergessenen Kapitel der sächsischen Montangeschichte an, sondern ebenso als ein authentisches Zeitdokument aus den 1920er Jahren, einer Zeit zwischen den Weltkriegen, die geprägt war durch wirtschaftlichen Wiederaufschwung, aber auch durch die Not der Wirtschaftskrisen. Dem Text ist anzumerken, daß der Autor einem anderen Berufsstand angehörte, jedoch der bergmännischen Geschichte seines Wohnortes mit großem Interesse gegenübertrat und sie mit außerordentlicher Gründlichkeit erforschte. Insbesondere hatte er in seiner Zeit noch die Möglichkeit, Zeitzeugen der Bergbauperiode persönlich zu befragen. Schon aus diesem Grund wollen wir den langen Text (im Original 187 Textseiten) hier mit nur geringfügigen redaktionellen Korrekturen und nahezu ungekürzt wiedergeben (die Tabellen im statistischen Kapitel haben wir aus Gründen der Übersichtlichkeit teils erheblich vereinfacht). Allerdings nutzen wir die heutigen technischen Möglichkeiten und ersetzen die nur noch schlecht lesbaren Abzeichnungen von Kartenwerken im Anhang des Originals durch Einfügung passender Ausschnitte derselben unmittelbar im Text. Wir freuen uns, diese inhaltsreiche Arbeit auf diesem Wege einem größeren Leserkreis bekannt machen zu können.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zum Autoren

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Der

am 14.08.1890 in Gera geborene

Dr. phil. Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Handelslehrer und Hauptmann d. R. Paul

Kleinstäuber arbeitete ab 01.04.1920 als wissenschaftlicher Handelslehrer an

der „Verbandhandelsschule“ in Flöha. Der

am 14.08.1890 in Gera geborene

Dr. phil. Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Handelslehrer und Hauptmann d. R. Paul

Kleinstäuber arbeitete ab 01.04.1920 als wissenschaftlicher Handelslehrer an

der „Verbandhandelsschule“ in Flöha.

Am 29.07.1922 verteidigte er an der Universität Leipzig seine Dissertation zum Thema „Das Steinkohlenbecken von Flöha in der Vergangenheit“. In dieser, glücklicherweise erhalten gebliebenen und von ihm der „Gemeinde Flöha gewidmeten“ Dissertation sind umfassende Informationen zur Geschichte des Flöhaer Steinkohlenbergbaues zusammengetragen und bewahrt. Dem am 03.02.1986 in Geldern verstorbenen Dr. Kleinstäuber gilt deshalb ehrendes Andenken, stellt doch seine Arbeit einen äußerst wertvollen Beitrag zur Bewahrung der Heimat- und Bergbaugeschichte Flöhas dar, ohne dessen Existenz die Darstellung der Geschichte des Flöhaer Steinkohlenbergbaues sowie ihre teilweise Repräsentation in der „Geologischen Sammlung der Stadt Flöha“ wohl kaum möglich gewesen wäre.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Einleitung

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Das gesamte Wirtschaftsleben der Staaten, die auf der Wirtschaftsstufe der Wissenschaft und Technik stehen, gründet sich, solange nicht andere Naturkräfte in genügendem Maße in Energie umgewandelt werden können, in der Hauptsache auf die Ausnützung der Kohle als Kraftquelle. Diese Abhängigkeit haben namentlich wir Deutschen in den letzten Jahren nur zu sehr am Körper unserer Volkswirtschaft, ja ganz wörtlich genommen, am eigenen Leibe fühlen müssen. Seitdem uns der Vertrag von Versailles wichtige Gebiete unserer Kohlenproduktion vorderhand ganz genommen (im Saargebiet), die dauernde Abtrennung anderer in drohenden Bereich der Möglichkeit gerückt ist (Oberschlesien) und uns der Verbrauch der restlichen Steinkohlenförderung durch das Spaaer Abkommen rationiert hat, indem wir bestimmte große Mengen an die Gegenunterzeichner desselben auf Jahre hinaus abzuliefern gezwungen sind, kommt unser Wirtschaftsleben aus der Kohlennot nicht mehr heraus. Die sozialen und wirtschaftlichen Kämpfe, die im Anschluß an die politische Revolution von 1918 eingetreten sind, haben ihr Übriges getan, um die Kohlennot nicht durch erhöhte Produktion zu beheben. Die große Wert- und Preissteigerung alle wirtschaftlichen Güter und die Unmöglichkeit einer Preissenkung bis jetzt sind zu einem großen Teile die Folge davon. Die wirtschaftliche Wiedergeburt Deutschlands ist zu einem guten Teil eine Frage der erhöhten und billigeren Kohlenproduktion geworden. So sind die kleineren Kohlenvorkommen im Deutschen Reiche wieder mehr in den Vordergrund des Interesses gerückt, deren Abbau im letzten halben Jahrhundert unwirtschaftlich geworden und liegen geblieben war, da bessere und leichter zu fördernde Kohle infolge des fortschreitenden Ausbaues unserer Verkehrsmittel (hauptsächlich Eisenbahn und Binnenschiffahrt) in genügenden Mengen überallhin billig befördert werden konnte. Schon hört man, daß einzelne dieser kleinen Kohlefelder, so im nördlichen und östlichen Westfalen und in Hannover, wieder in Abbau genommen werden sollen, da der hohe Preis der Kohle sogar die Aufwendungen für die Wiederinstandsetzung der Anlagen wieder wirtschaftlich erscheinen läßt. Eine wirtschaftsgeschichtliche Sammlung allen Materials über ein solches ehemaliges Kohlenabbau-Gebiet dürfte also nicht nur im Interesse der Wirtschaftsgeschichte überhaupt liegen, sondern auch von Vorteil für unsere praktische Volkswirtschaft sein, da sie als Grundlage für eine Entscheidung dienen kann, ob die Wiederaufnahme des Abbaus unter den heutigen Verhältnissen wirtschaftlich ist. Eine genaue aktenmäßige Darstellung der Abbaugeschichte eines solchen Gebietes kann viel zur Klärung im Voraus beitragen, unrentablen Spekulationen von vornherein die Spitze bieten und so unnötige wirtschaftliche Kräftevergeudung verhindern.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Unsere engere Heimat Sachsen (Bereich des ehemaligen Königreichs, heutigen Freistaats) kennt neben den drei größeren Abbaugebieten von Steinkohle: dem Zwickauer oder erzgebirgischen Becken, dem zwar zum erzgebirgischen Becken gehörigen, wirtschaftlich aber selbständig zu betrachtenden Lugau-Oelsnitzer Kohlenrevier und dem Kohlenbecken des Plauenschen Grundes bei Dresden (auch Potschappler Becken genannt), noch zwei kleinere Kohlenbecken, die sich am östlichen Rande des erzgebirgischen Beckens vorfinden: die Hainichen- Ebersdorfer Mulde im sogenannten Hainichen- Frankenberger Zwischengebirge, nordöstlich von Chemnitz und das Steinkohlenbecken von Flöha, östlich von Chemnitz. Die Geschichte des Zwickauer Kohlenbergbaus ist umfassend von Emil Herzog (Geschichte des Zwickauer Steinkohlenbergbaus, Dresden 1852) dargestellt worden, die des Kohlenbergbaus im Plauenschen Grund von verschiedenen Schriftstellern und Geologen eingehender behandelt worden (besonders von Friedrich und Hoppe: Sachsens Boden, Zwickau 1887; Köttig: Geschichtliche, statistische und technische Notizen über den Steinkohlenbergbau Sachsens, Leipzig 1861) und zusammenfassend von Baehr in einer Dissertation der Philosophischen Fakultät Leipzig 1917. Über die Geschichte des Steinkohlenbergbaus in der Hainichener Mulde findet sich von A. Rothpletz in den Erläuterungen zu Sektion Frankenberg- Hainichen der geologischen Spezialkarte Sachsens, Blatt 78, Leipzig, 1881, neubearbeitet 1905, eine eingehende Darstellung, desgleichen über den Kohlenbergbau im Lugau-Oelsnitzer Gebiete von Th. Siegert in der Sektion Stollberg- Lugau (Blatt 113). Das Flöhaer Becken aber ist in wirtschaftsgeschichtlicher Beziehung noch nicht zusammenhängend und umfassend behandelt worden; Spezialwerke bestehen nur in geognostischer Richtung (von C. F. Naumann) und in paläontologischer (von Geinitz). Da ich seit 1. April 1920 an der Verbandshandelsschule zu Flöha als wissenschaftlicher Handelslehrer tätig bin, also im Centrum des alten Abbaugebietes, folgte ich nach Rücksprache mit Herrn Geh.-Rat Prof. Dr. Stieda von der Universität Leipzig einer Anregung dieses meines verehrten Lehrers in Wirtschaftswissenschaften und ging an die Sammlung und Ordnung aller in Literatur und archivarischen Quellen auffindbaren Tatsachen und Beiträge zur Geschichte des Steinkohlenbeckens von Flöha... (Im Original folgt an dieser Stelle eine Aufführung der Quellen, die wir aber ans Ende des Beitrages verschoben haben.)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

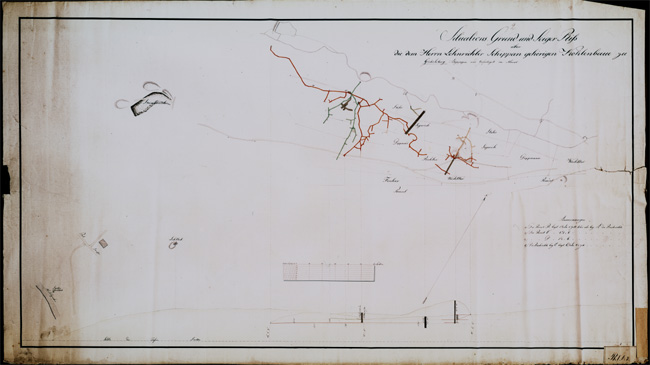

Die Einsicht in die Akten dieser Archive wurde mir überall in entgegenkommender Weise erleichtert, namentlich bin ich dem Bergamte Freiberg zu besonderem Danke verpflichtet, durch dessen Unterstützung die Auffindung der für die Arbeit grundlegenden Akten ermöglicht wurde. Neben den schriftlichen Quellen wurden auch Mitteilungen älterer Einwohner von Flöha uns Gückelsberg verwendet. Herr Sparkassen-Obersekretär R. Hans, Flöha, unterstützte mich in dankenswerter Weise mit seinem reichen ortsgeschichtlichen Wissen und Material. Dadurch, daß ich im Mittelpunkt des behandelten Gebietes selbst wohne, wurde mir die gründliche Untersuchung aller archivarischen Quellen möglich; die Möglichkeit der häufigen Begehung des alten Bergwerksgeländes führte zur Rekognoszierung der meisten alten Halden, Schächte und Stollen, wie sie in den Einzeichnungen in die beigegebene geologische Karte zum Ausdruck kommen. Herr, ich habe getan, was in meinen Kräften stand. Was fehlt, möge Deine Gnade dazutun. P. Kleinstäuber.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

I.

Kapitel:

Grundzüge des geologischen Aufbaus des Flöhaer Beckens

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

a) Theorie

der Entstehung des Beckens und seiner Struktur

In geognostischer Beziehung ist das Flöhaer Becken im 19. Jahrhundert ein besonderes Lieblingsgebiet der Geologen gewesen. Naumann nennt es in seinem Spezialwerke (Geognostische Beschreibung des Kohlenbassins von Flöha) „eines der interessantesten Kohlenfelder unseres engeren Vaterlandes“. Infolgedessen ist es auch geologisch mit großer Sorgfalt erforscht und in allen Einzelheiten beschrieben worden. Die wissenschaftliche Geologie als solche ist eine vergleichsweise junge Wissenschaft, ihre Entwickelung beginnt erst um die Wende des 18. Jahrhunderts. Infolgedessen finden wir in älteren Werken und sonstigen Quellen allerhand verworrene und einander widersprechende Angaben über die geologischen Formationen und die Benennung der Schichten und Gesteine auch des Flöaher Beckens, auf die näher einzugehen sich nicht lohnt. Erst mit Charpentier‘s Mineralogischer Geographie der chursächischen Lande 1778 beginnt in Sachsen die Periode der intensiven wissenschaftlichen Erforschung der Erdrinde und ihrer Schichten, die vom merkantilistisch orientierten Staate gefördert und unterstützt wurde, so daß Sachsen das am frühesten und wohl heute noch am besten erforschte geologische Gebiet Deutschlands ist. Schon im gleichen Jahre 1778 wurde auf Veranlassung der Landes-Ökonomie-Manufaktur-Commerziendeputation ein Befehl vom Kurfürst Friedrich August erlassen zur Aufsuchung von Steinkohlen in den sächsischen Landen. Daraufhin veranstaltete das Oberbergamt zu Freiberg zunächst eine Zusammenstellung aller in den bergamtlichen Akten sich findenden Nachrichten über Steinkohlenvorkommen und stellte in dem hierzu erstatteten Bericht den Antrag, daß die beabsichtigte Untersuchung außer auf Steinkohle auch auf andere Mineralien ausgedehnt werden möchte. Zur Durchführung dieses Antrages genehmigte das sächsische Finanzministerium 1789 die erforderlichen Geldmittel auf eine Reihe von Jahren hinaus. Unter Oberleitung erster Fachmänner (Bergrat A. G. Werner, später Bergkommissionsrat C. A. Kühn) wurden nun die einzelnen Landschaften Sachsens von besonders befähigten Studierenden der Bergakademie Freiberg (gegründet 1765) untersucht und die Ergebnisse in Form geognostischer Monographien mit einer petrographischen Karte eingereicht. Sie sind im Archive der ersten geognostischen Landesuntersuchung von Sachsen bei der Bergakademie aufbewahrt und die das Flöhaer Becken betreffenden oder streifenden Nummern 8, 9, 27, 55, 99, 130 III, V boten eine gute Ausbeute für die vorliegende Arbeit. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

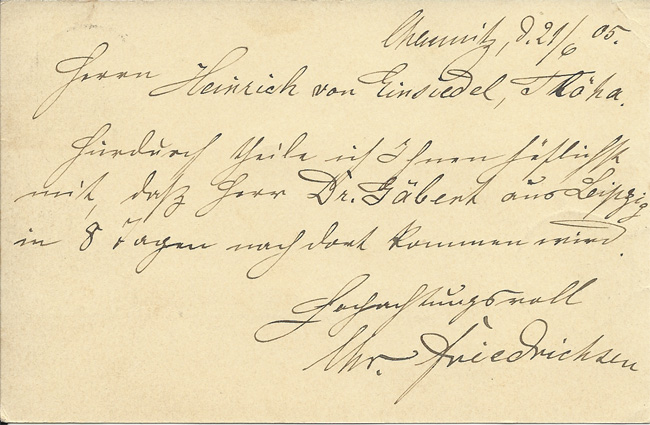

Eine

Ergänzung hierzu von uns: Der damalige Obereinfahrer in Freiberg, Carl

Amandus Kühn, verfaßte „auf allerhöchsten Befehl“ einen

Zwischenbericht mit Datum vom 20. August 1818 zur geognostischen Untersuchung

des Königreiches Sachsen, namentlich über die dabei „aufgefundenen

Lagerstätten gemeinnützlicher und besonders brennlicher Fossilien“ (der auch

von P. Kleinstäuber schon angeführte Bestand, heute im Sächsischen Staatsarchiv,

Bergarchiv Freiberg, Archivaliensignatur 40003, Nr. 59). In dieser

Originalquelle aus der Zeit anfangs des 19. Jahrhunderts, und zwar im dritten

Kapitel über den zwischen der Zwickauer und der Freiberger Mulde gelegenen

Teil Sachsens (Rückseite Blatt 112ff), im Abschnitt C. über Lagerstätten

brennlicher Fossilien in solchem (Rückseite Blatt 114ff) unter

I. Schwarzkohlen

(Blatt 125ff) gleich an zweiter Stelle nach Zwickau – was die Bedeutung dieses

Bergbaureviers zu jener Zeit unterstreicht – beschreibt Kühn auch das:

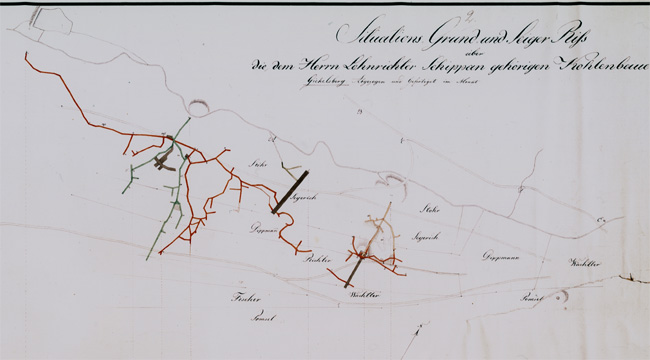

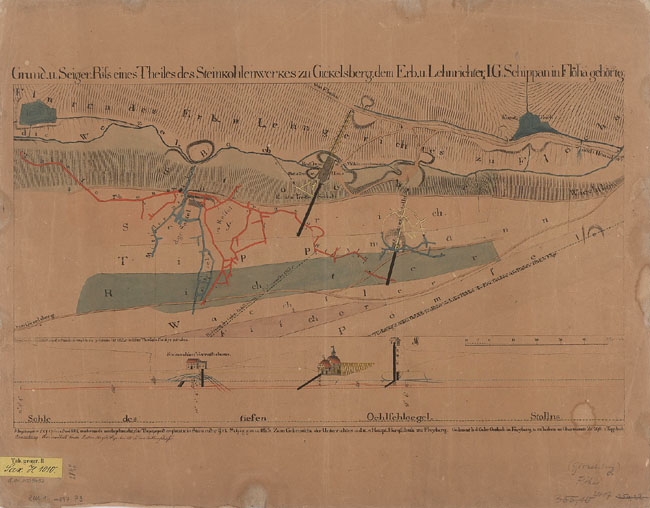

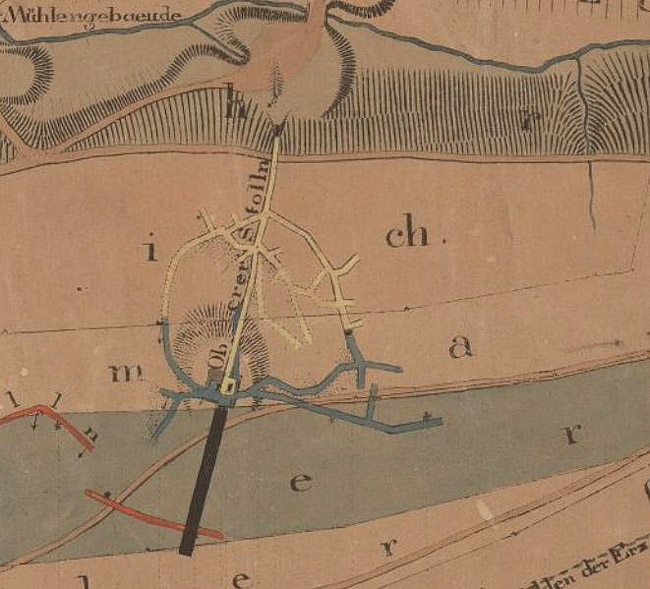

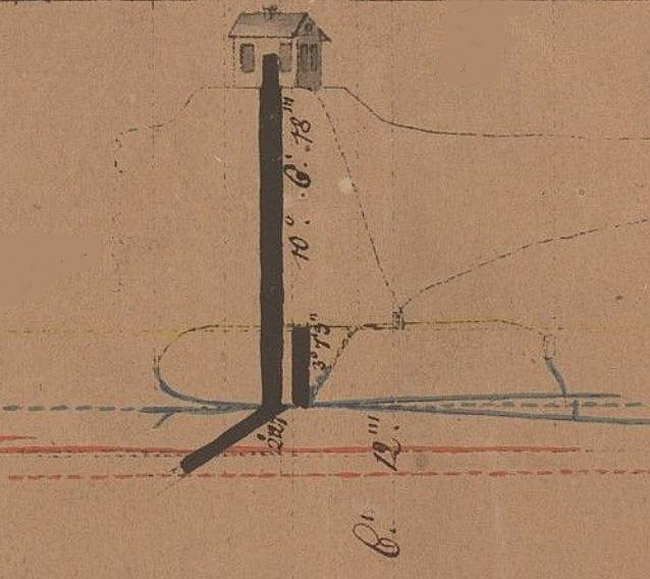

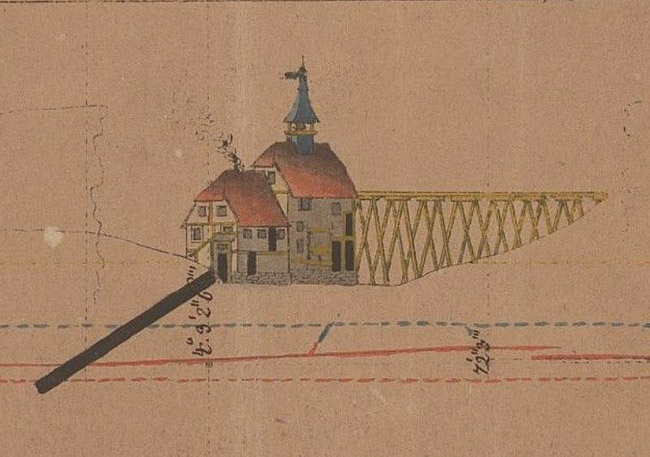

§51. b. Kohlengebirge bei Gückelsberg. „Der zweite Punkt in der betrachteten, großen Kohlengebirgsparthie, wo bereits Kohlenflötze ausgerichtet worden sind, ist zu Gückelsberg und Flöha. Das hier befindliche Kohlengebirge bildet die äußerste Endschaft der §48. überblickten, ausgebreiteten Kohlengebirgsparthie gegen Morgen, und zieht sich auf etwa ¾ Stunde Länge, bei 1 ½ Viertelstunde Breite, von der Zschopau weg am mitternächtlichen Ufer der Flöha hin. Die Kohlenlager, welche im Kleinen eine sehr unregelmäßige Lage haben, fallen im Großen gegen Mittag, ihre Zahl und Verbreitung ist jedoch noch nicht vollkommen ausgemittelt. Inzwischen sind durch den Herrn Erbrichter Schippan zu Flöha solche Einrichtungen getroffen, daß er mit der Zeit das ganze höffige Kohlengebirge aufgeschlossen zu (haben?) hoffen darf. Erstens betreibt derselbe nehmlich bereits mittelst angelegtem Gezeug einen Tiefbau, in welchem man 3, zusammen 1 Elle bis 1 Elle 16 Zoll mächtige, kohlenführende Flötze gemeinschaftlich abbaut. Dann läßt derselbe einen, jenen Tiefbau in 6 Ltr. Saigerteufe lösenden, im Wetzelbachthale zwischen Flöha und Gückelsberg angesetzten Stolln, der bereits auch die Kohlenflötze erreicht hat, herantreiben. Endlich beabsichtigt derselbe auch, einen, noch tieferen, sein Mundloch an der Flöha habenden, jenen ersten 14 Lr. saiger unterteufenden, Hauptstolln gegen Mitternacht Morgen in das Kohlengebirge einzubringen. Letzterer Stolln ist bereits 132 Lr. erlängt und bis zur Erbrechung der Kohlen nur noch 130 – 1340 Lr. weiter zu treiben. Mit demselben dürfte man vielleicht noch unter dem tiefsten Punkt einkommen, bis zu dem die betrachteten Kohlenflötze niedersetzen, und folglich hat man die Aussicht, diese Flötze in ihrer ganzen Verbreitung lösen zu können. Diese Verbreitung scheint aber keineswegs unbedeutend zu seyn, indem man das Ausstreichen der Kohlenflötze gegen Abend noch ⅛ Stunde unterhalb des sehr langen Dorfes Flöha, nach Bräunsdorf zu, wahrgenommen hat, und keine Ursache vorhanden ist, weshalb sie sich nicht auf der andern Seite gegen Morgen, bis jenseits Gückelsberg erstrecken sollten. Die weitere Erlängung des Stollns von den jetzt bekannten Flötzen in Mitternacht dürfte auch wohl noch zur Anfahrung mehrerer Flötze führen. Auf einem dergleichen, tiefer liegenden Flötze möchte es auch wohl seyn, auf dem der, von dem Schippan’schen weiter in Mitternacht gelegene, Kögel’sche Bau verführt wird. Hier verhaut man in 7 bis 10 Ellen Tiefe unter Tage ein zuweilen bis 1 Elle mächtiges Kohlenflötz, welches in mehrerer Teufe vielleicht zu einer mächtigen Lagerstätte werden dürfte. Mit Wahrscheinlichkeit darf man daher vermuthen, daß sich mit der Zeit in der betrachteten Gegend ein nicht unbedeutender Kohlenbergbau erheben wird.“ Unter den hier genannten Personen wird im weiteren Text von Paul Kleinstäuber insbesondere auf den Erbrichter Schippan ob seiner Verdienste um die Entwicklung des Gückelsberg‘er Steinkohlenbergbaus noch ausführlich eingegangen. Bei dem von Kühn hier noch genannten Namen Kögel dürfte es sich um den Großhändler Carl Adolph Kögel aus Altenberg handeln, der just im Jahre 1818 die Konzession erhielt, „auf dem, dem Bauern Christian Friedrich Ulbricht in Flöha gehörigen Gelände des sogenannten halben und ganzen Hofes, ein Steinkohlenbergwerk zu errichten“. Die Ulbricht’schen Felder lagen bereits auf Flöha’er Flur. Damit zurück zum Originaltext Paul Kleinstäuber's.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Bis zum Jahre 1830 waren alle Vorarbeiten zu dieser ersten geologischen Landesaufnahme beendet. Es folgte nun Prüfung und Zusammenstellung der Ergebnisse, die zur Erzielung zuverlässiger Endresultate eine nochmalige Begehung des ganzen Landes erforderte und zehn Jahre in Anspruch nahm. Sie wurde durch die Professoren Naumann und Cotta, damals beide in Freiberg, durchgeführt. Diese gaben dann die in 12 Sektionen erschienene geognostische Karte des Königreiches Sachsen auf öffentliche Kosten heraus. Dieses Kartenwerk, das erste seiner Art, erschien im Jahre 1844 vollständig und bildete mit den dazugehörigen Erläuterungen die wichtigste Grundlage für alle weiteren geologischen und bergmännischen Untersuchungen der sächsischen Kohlengebiete, insbesondere auch des Flöhaer Beckens.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

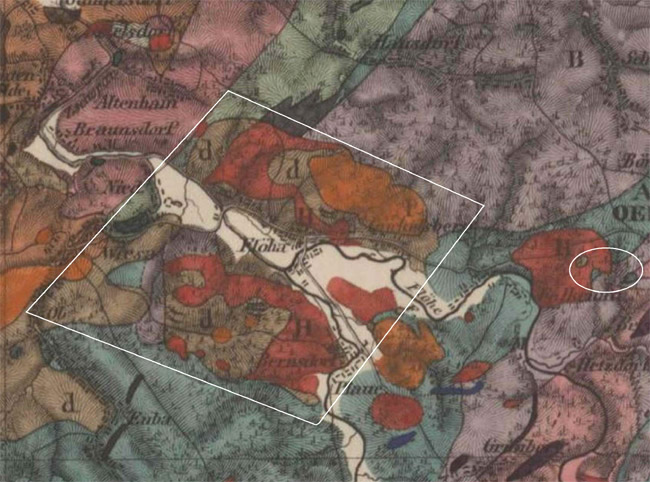

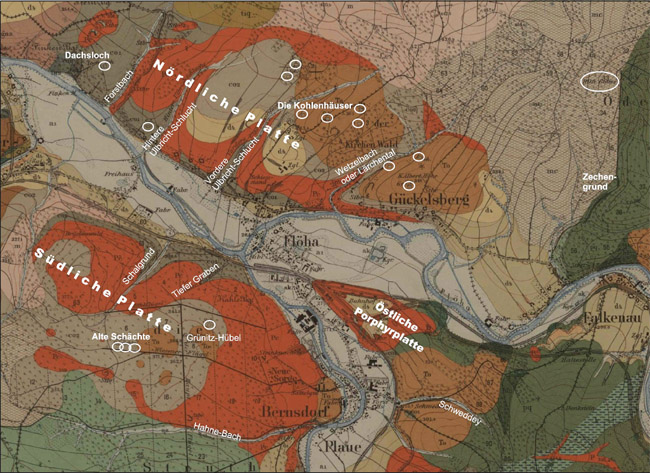

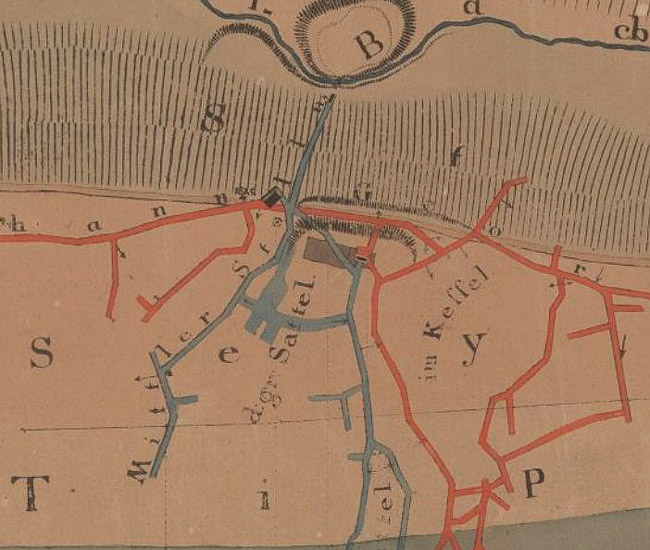

Diesen Arbeiten folgte auf Ministerialverordnung vom 8.4.1852 ein größeres Spezialwerk über die sächsische Steinkohle: „Die Steinkohlen Sachsens in ihrem geognostischen und technischen Verhalten geschildert“, wovon Prof. Geinitz den geognostischen, Prof. Stein den chemischen, Techniker Hartig den technischen und Kohlenwerksinspektor Köttig den geschichtlichen und statistischen Teil der Bearbeitung übernahm. Dieser umfassenden Arbeit gingen spezielle geognostisch-petrographische Untersuchungen voraus, aufgrund deren es Geinitz gelang, die schon von Naumann angenommene Altersungleichheit zwischen den Hainichen- Ebersdorfer Kohlenlagern einerseits und denen des erzgebirgischen Beckens mit seinen Nebenbassin von Flöha andererseits durch Vergleich der fossilen Pflanzen auf das Vollständigste nachzuweisen (in der von der Jablonowski- Gesellschaft, Leipzig, gekrönten Preisschrift). Die vier Bände der „Steinkohlen Sachsens“ erschienen 1856 bis 1861; die darin über Sachsen gewonnenen Resultate sind auch in das große Werk von Geinitz, Falck und Hartig: „Die Steinkohlen Deutschlands und anderer Länder“ übernommen worden. Die erste geognostische Karte Sachsens von Naumann und Cotta war sowohl nach ihrem Maßstabe als ihrer ganzen ursprünglichen Anlage und Vorbereitung bei fortschreitender geologischer Erkenntnis nur als eine vorläufige Lösung einer genauen geologischen Landesaufnahme anzusehen. Seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde an einer für praktische Zwecke wirklich brauchbaren, zweiten geologischen Landesaufnahme gearbeitet. Sie wurde schon von Naumann durch geognostische Spezialkarten einzelner, besonders interessanter Landesteile mit erläuterndem Text vorbereitet. Die erste davon lieferte 1864 das Bild des Kohlenbeckens von Flöha. Auf solchen speziellen Vorarbeiten bauten sich dann die „Geologischen Specialkarten des Königreichs Sachsen“ mit Erläuterungen zu jeder Sektion auf, die unter Leitung von H. Credner in den 70er, 80er und 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vom sächsischen Finanzministerium auf Meßtischblättern 1:25.000 herausgegeben wurden. Die Sektion Schellenberg- Flöha, später Augustusburg- Flöha, wurde dabei nach vorläufigen Aufnahmen von A. Jentzsch von 1873/1874 durch A. Sauer, Th. Siegert und A. Rothpletz in den Jahren 1879 und 1880 bearbeitet. 1905 erfolgte eine Nachprüfung und Neubearbeitung der ganzen Sektion durch Th. Siegert und C. Gäbert. Auf dieses Spezialwerk, sowie auf Credner's „Erzgebirgisches Faltensystem“ und „Geologische Landesuntersuchung des Kgr. Sachsen“, ferner auf die bis heute noch nicht veraltete geognostische Monographie Naumann's über das Kohlenbassin von Flöha gründet sich in der Hauptsache die nachfolgend gegebene Übersicht über die Entstehung und den Aufbau des Flöhaer Beckens, wobei die allgemeine tektonische Kenntnis der Erdrinde bis zu einem gewissen Grade vorausgesetzt, auf genaue petrographische Beschreibung der Formationen als zu weitgehend verzichtet wurde. Zur Veranschaulichung der Darlegungen benütze man das beigegebene Blatt 97, Sektion Augustusburg-Flöha, der geologischen Spezialkarte, in welchem der rhomboidale Umriß des Flöhaer Haupt-Kabongebietes schwarz eingezeichnet wurde, die östlichen und die westlichen Fortsetzungen des Beckens gestrichelt angedeutet wurden.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Das Vorkommen von Steinkohle ist bekanntlich an eine bestimmte geologische Formation gebunden, an das Karbon- oder Steinkohlengebirge. Dieses gehört der paläozoischen Erdperiode an, also dem Weltalter, das auf das archäische folgte. Die archäischen Formationen bestehen in der Hauptsache aus Gneisen, Glimmerschiefern und Phylliten (Urtonschiefern), die als Erstarrungskruste der Erde und Ursedimentgesteine anzusehen sind und in denen keinerlei organische Reste gefunden werden. (Auf die neuere Streitfrage über die teilweise eruptive Entstehungsart der Gneise kann ich als Nichtfachmann nicht eingehen.) Für die Entstehung des Erzgebirges hat man nach der bisherigen Theorie die Ursache in der Abkühlung der Erde zu suchen, die zur Faltenbildung führte (neuerdings stellt man auch eine Theorie des magmatischen Druckes auf.)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Das Erzgebirge stellt geologisch keinen selbständigen Gebirgszug dar, sondern bildet, wie dies die geologische Landesuntersuchung nachgewiesen hat, die südlichste Welle eines Faltensystems, dessen Bildung durch einen einseitigen Druck in der Richtung aus Südost verursacht wurde. Dieses „erzgebirgische Faltensystem“ nimmt fast den ganzen westlich der Elbe gelegenen Teil Sachsens ein und besteht aus drei Hauptfalten. Die höchste bildet das Erzgebirge im Süden, die mittlere das Granulit- oder sächsische Mittelgebirge und die unbedeutendste, nördlichste ist das Strehlaer oder nordsächsische Gebirge. Alle drei Falten haben übereinstimmenden geologischen Bau, gleiche nordöstliche Streichrichtung und ähnliche Ablagerungen jüngerer Schichten in den zwei, von ihnen eingeschlossenen Mulden. Der Anfang der Faltung fällt in die Zeit kurz nach Ablagerung der Phyllite, ins Silur und Devon. Zunächst war die Faltung noch gering, genügte aber, um schließlich die drei Sättel als flache, langgezogene Inseln aus dem Urmeer hervorzuheben. Die nachfolgenden Ablagerungen der paläozoischen Periode konnten daher nur in den noch von Wasser bedeckten Mulden vor sich gehen, von denen die südlichere, zwischen Erzgebirge und Mittelgebirge, das sogenannte erzgebirgische Becken mit dem Nebenbassin von Flöha bildete. Da die Sedimentbildungen der paläozoischen Schichten naturgemäß horizontal erfolgten, liegen diese Ablagerungen diskordant zu den aufgerichteten Schichten der archäischen Formation. Die Ablagerungen in der langen paläozoischen Periode erfolgten einesteils unter verschiedenen Verhältnissen, andernteils erfuhren die Bildungen im Laufe der Zeit je nach ihrem Alter mancherlei Umwandlung. So treten in den einzelnen Schichtenkomplexen charakteristische, sowohl petrographische, wie geologische und paläontologische Verschiedenheiten auf, nach denen man die paläozoischen Bildungen dem Alter nach in eine Cambrium-, Silur-, Devon-, Kulm- oder ältere Kohlenformation, eine jüngere oder produktive Steinkohlenformation und die Formationen des Rotliegenden und des Zechsteins gliedert. Von diesen haben sich im erzgebirgischen und Flöhaer Becken die silurischen und devonischen Schichten, sowie die der Kulmformation die horizontale Lage aber nicht erhalten, sie sind vielmehr im weiteren Verlaufe des Faltungsprozesses ebenfalls aufgerichtet worden und lehnen sich mit ihren steilen Rändern an die Wellen des erzgebirgischen Faltenwurfs an. Auf ihnen hat sich dann, natürlich wieder horizontal und also auch diskordant, die produktive Steinkohlenformation mit ihren Kohlenflözen abgelagert. Diese, sowie die später noch auf ihr entstandenen Formationen haben im großen erzgebirgischen Becken keine wesentliche Veränderung ihrer Lage mehr erfahren; im großen und ganzen muß also die Faltung des erzgebirgischen Systems in der jüngeren Steinkohlenperiode ihren Abschluß erfahren haben. Daß die Erdtätigkeit aber auch in den folgenden Perioden nicht ganz geruht hat (ja sich bis heute noch in gelegentlichen Beben bemerkbar macht) beweist das im ganzen Gebiet zahlreiche Auftreten von Eruptivgesteinen, die aus den bei und nach der Faltung durch Zerreißen der gespannten Gesteinsschichten entstandenen Spalten hervorbrachen und den verschiedensten Perioden angehören. Zu diesen Eruptivgesteinen gehören die Vorkommen von Granit, Syenit, Glimmer-Diorit, Porphyr, Basalt und Tuff in den verschiedensten Teilen des erzgebirgischen Faltensystems.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zu den Wirkungen des Faltungsprozesses in paläozoischer Zeit gehört auch das Emporquetschen eines Urgesteinskeils mitten zwischen dem erzgebirgischen und mittelgebirgischen Sattel, von den Geologen das Frankenberg- Hainichener Zwischengebirge genannt, dessen Hebung der Zeit nach zwischen Kulm- und Steinkohlenformation fällt. Es setzt sich von Frankenberg noch über Altenhain-Braunsdorf bis nach Wiesa fort (vgl. die Karte) und hat dadurch eine Teilung der großen südlichen Karbonmulde in ein größeres westliches Becken, das eigentlich erzgebirgische, und in ein kleines östliches, das Flöhaer Becken, hervorgerufen. Zum erzgebirgischen Becken rechnet man auch noch seine Fortsetzung in der nordöstlichen Ecke, die Hainichen- Ebersdorfer Mulde, während das Flöhaer Becken als selbständiges Bassin anzusehen ist. Zum

Steinkohlenbergbau in diesem Becken gibt es bei uns einen weiteren

Die im erzgebirgischen, wie im Flöhaer Becken zur Ablagerung gelangten Schichten der Steinkohlenformation (und später des Rotliegenden) haben, wie schon oben angeführt, nur noch geringe Störungen erfahren, denn sie besitzen entweder eine horizontale oder doch nur wenig geneigte Lage nach der Beckenmitte. Wenn auch somit der Faltungsprozeß des erzgebirgischen Systems vor Ablagerung der jüngeren Steinkohlenformation in der Hauptsache beendet gewesen zu sein scheint, so kann man doch, wie schon oben gesagt, ein gänzliches Aufhören des „erdperipherischen Druckes“ nicht annehmen. Derselbe war zwar in der Folgezeit nicht stark genug, um Kohlenformation und Rotliegendes aus ihrer horizontalen Lage aufzurichten, genügte aber, um am Rande der südlichen Karbon- Mulde tiefgehende Spalten zu erzeugen, aus denen unter Ascheregen und Auswerfen von Schuttmassen mächtige eruptive Massen glutflüssigen Gesteins sich über die Schichten der Sedimente ergossen, die zur Bildung ausgedehnter Porphyrdecken und mächtiger Tufflagen führten. Während der jüngeren Steinkohlenzeit ist von diesen eruptiven Störungen in der südlichen Mulde jedoch nur das Flöhaer Becken betroffen worden, im erzgebirgischen Becken herrschte vollkommene Ruhe, daher konnte sich hier in den sumpfigen Niederungen und Rändern des Beckens ungestört eine üppig wuchernde Vegetation entwickeln und so das Material zur Bildung mächtiger Steinkohlenflöze liefern. Die gleiche Flora hatte sich anfänglich im Flöhaer Becken angesiedelt und die Bildung von Steinkohle eingeleitet, durch eine mächtige Porphyr- Eruption trat jedoch hier in der Mitte der produktiven Steinkohlenzeit eine Vernichtung der Vegetation und längere Unterbrechung der Kohlenbildung ein. In der Folgezeit hat sich dann die Flora zwar von neuem entwickelt, ist aber nicht zu solcher Üppigkeit gelangt, wie im erzgebirgischen Becken. So finden wir im Flöhaer Becken zwei durch eine mächtige Porphyrplatte getrennte Stufen der jüngeren Steinkohlenformation, eine vorporphyrische untere und eine nachporphyrische obere Stufe. In der Formation des Rotliegenden, die auf die Steinkohlenformation folgt, fanden an vielen Stellen des ganzen erzgebirgischen Beckens erneut heftige vulkanische Ausbrüche statt, die zu eingelagerten Decken von Porphyr und mächtigen Lagern von Tuff führten. Die üppige Sumpfvegetation der Steinkohlenzeit wurde zerstört oder doch in ihrer Entwickelung gehemmt; jedenfalls sind die Vorbedingungen für die Bildung von Kohlenflözen, namentlich auch der sumpfige Charakter der Erdoberfläche nicht mehr vorhanden gewesen, denn nur die untersten Schichten des Rotliegenden führen noch schwache Kohlenschmitzen, wie überhaupt die Sedimente des Rotliegenden arm an organischen Resten sind. Eine solche Eruptionsstelle im Zeitalter des Rotliegenden nimmt man im Zeisigwalde zwischen Chemnitz und Flöha an, weil dort der Porphyrtuff der Gegend seine größte Mächtigkeit hat. Von hier haben sich die ausgeworfenen Aschemengen nach allen Seiten, besonders aber nach Ost und West verbreitet, so daß auch das ganze Flöhaer Becken damit bedeckt wurde. An der Ausbruchstelle des Zeisigwaldes selbst wurde dabei das ganze Steinkohlengebirge zerstört, so daß hier von der Steinkohlenformation des erzgebirgischen beckens der östlichste Zipfel abgetrennt wurde, den man nun mit zum Flöhaer Beckens im weiter gefaßten Sinne rechnet.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Im Anfange der paläozoischen Periode hat die Mulde zwischen Erzgebirge und Mittelgebirge mit dem Meere, das sich westlich anschloß, noch in engster Verbindung gestanden, das beweist der marine Charakter des silurischen Kieselschiefers, in welchem sich Graptolithen, Radiolarien, Diatomeen und Algen finden. Je mehr aber im Laufe der Zeit dieser Meeresbucht durch den Strom fließenden Wassers die Zersetzungs- und Verwitterungsprodukte der sie umgebenden Bergsättel zugeführt wurden und sie dadurch verflachte, desto mehr trat das Meerwasser gegenüber dem zuströmenden Süßwasser in den Hintergrund. In der so allmählich entstehenden, sumpfigen Niederung siedelte sich eine eigentümliche Flora an, die im Kulm noch in wenigen, einfachen Arten auftritt, in der produktiven Steinkohlenperiode aber zur größten Entfaltung gelangt. Nach Geinitz herrscht in der Steinkohlenformation des erzgebirgischen Beckens und seiner Nebenbassins schon gänzlicher Mangel an Meerespflanzen, so daß die Steinkohlen derselben wahrscheinlich Produkt einer Süßwasser-Vegetation sind. Vielleicht ergoß sich das Süßwasser der Becken erst in der Gegend von Zwickau an einer schmalen Stelle in das sächsisch-thüringische Karbon-Meer (später Zechsteinmeer). Die Pflanzen des Kulms und der produktiven Steinkohlenperiode stimmen zwar im großen überein, indem sie hauptsächlich Gefäßkryptogamen sind, dennoch weist jede Formation bestimmte Pflanzen auf, die bei der Bildung der Schichten und Flöze überwogen haben und die man Leitfossilien nennt. Nach dem Vorkommen dieser Leitfossilien bestimmt man die Zugehörigkeit der Steinkohlenflöze zu den Formationen und Unterstufen derselben. Geinitz, der sich als Paläontologe der Steinkohlenformation größte Verdienste erworben hat, gibt (in den „Steinkohlen Deutschlands“) folgende chronologische Übersicht über die Steinkohlenablagerungen in Sachsen:

*) Farre… veraltet für „Farne“

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Aus dieser Übersicht ist die lange ungestörte Entwickelung der Steinkohlenformation des erzgebirgischen Beckens von der Sigillarienzone bis zur Zone der Farren ersichtlich, während im Flöhaer Becken die Calamitenzone (Zwickauer Schichtkohlenflöz) mit der Zeit der eruptiven Porphyrbildung zusammenfällt, während welcher sich keine Kohle bilden konnte. Auch die obersten Schichten der Sigillarienzone wurden hier durch den Porphyrausbruch zerstört und kamen nicht zur Entwickelung, denn ein Gegenstück zu dem der oberen Sigillarienzone angehörigen Rußkohlenflöz von Zwickau ist im Flöhaer Becken nicht vorhanden. Infolge der Beckennatur der ganzen südlichen Mulde zwischen Zwickau und Flöha siedelte sich die Vegetation zuerst an den seichteren Rändern an und drang mit zunehmender Verflachung durch Anschwemmungen nach der Mitte vor. So gelangten die tieferen Kohlenflöze mehr an den Rändern der Mulde (Zwickauer, Würschnitzer, Flöhaer Gebiet) zur Entwickelung, die höhern mehr längs der Mitte der Mulde.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

b)

Geologische Verbreitung des Flöhaer Karbons

Die Ablagerungen der produktiven Steinkohlenformation des Flöhaer Beckens im weiteren Sinne erstrecken sich von schmalen Anfängen im Oederaner Wald (östlich von Flöha) aus nach Westen mit zunehmender Breite über die Fluren der Gemeinden Falkenau, Flöha – Gückelsberg, Plaue – Bernsdorf, Altenhain, Niederwiesa, Oberwiesa, Euba bis gegen den Zeisigwald bei Gablenz und den Imsberg bei Lichtenwalde. Hier wurden sie durch die im vorangegangenen Abschnitt erwähnten Eruptionen in der Periode des Rotliegenden zerstört und von den Ablagerungen im erzgebirgischen Becken, die westlich von Chemnitz wieder beginnen, getrennt. Sie ruhen im Osten auf den archäischen Gesteinen des Erzgebirges (Glimmerschiefer und Phyllite), nach Westen hin auch auf Gneisen und älteren Formationen des Hainichen- Frankenberger Zwischengebirges (Silur, Devon und Kulm).

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

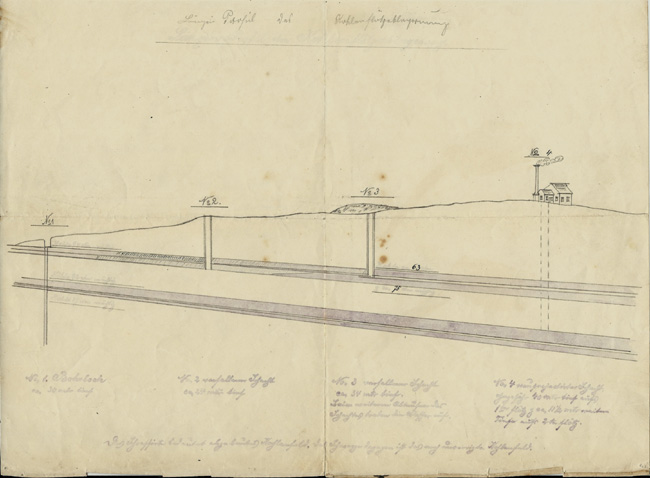

Durch das Zutagetreten von zwei Gesteinsriegeln dieser älteren Formationen wird das Steinkohlengebirge des Flöhaer Beckens (im weiter gefaßten Sinne) in drei verschieden große und ungleich entwickelte Gebiete zerlegt, nämlich in

Zwischen dem eigentlichen Becken von Flöha und dem östlich davon gelegenen des Oederaner Waldes zieht sich eine mindestens 1.700 m breite Zone von archäischem Gestein durch (Phyllite und Glimmerschiefer), so daß ein ehemaliger Zusammenhang zwischen beiden Becken nicht wahrscheinlich ist. Der Teil des Karbons im Oederaner Wald wird vielmehr ein kleines Becken für sich gebildet haben, das seicht und durch Anschwemmungen bald ausgefüllt war; die Ablagerung von Kohlenflözen mußte also unbedeutend bleiben.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

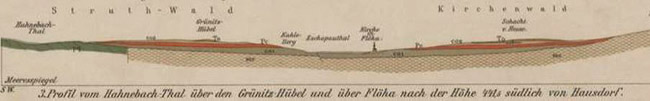

Von den Ablagerungen des westlichen Teils ist aber das eigentliche Becken nur durch eine schmale, stellenweise kaum 200 m breite Zunge älteren Grundgebirges getrennt (südlich der Zschopau, zwischen dem Struthwald und Wiesa: Glimmerschiefer, nördlich der Zschopau bei Braunsdorf und Altenhain: Devon, Gneis und Hornblendeschiefer). Dieser schmale Gebirgsriegel hat das Steinkohlengebirge des Flöhaer Hauptbeckens nur so lange von dem des großen erzgebirgischen Beckens geschieden, bis dessen ältere Schichten von dem erwähnten Porphyrerguß überdeckt wurden, also während der Ablagerung der unteren, vorporphyrischen Stufe, während die Bildungen der oberen, nachporphyrischen Stufe sich über die trennende Schranke hinweg in das große erzgebirgische Becken erstreckten, bis sie im Rotliegenden durch die Eruptionen im Zeisigwald teilweise zerstört und wieder von denen des erzgebirgischen Beckens getrennt wurden. So finden sich im Westen nur die jüngsten Schichten der oberen Stufe, im Osten, im Oederaner Wald, nur die älteren Schichten der unteren Stufe des Flöhaer Karbons, während im Hauptbecken beide Stufen vollständiger entwickelt und mit stärkeren Flözen ausgestattet sind, so daß Steinkohle nur hier abbauwürdig gefunden worden ist. Dieses Hauptbecken von Flöha hat ungefähr die Gestalt eines Rhomboids, dessen längste Seite sich nördlich der Flöha und Zschopau von der östlich Gückelsberg herabkommenden Schlucht in westnordwestlicher Richtung bis zum nordwestlichen Rande des Frauenholzes bei Altenhain erstreckt. Die gegenüberliegende, annähernd parallele Seite auf dem südlichen Ufer der Zschopau zieht sich von der Mündung des Schwarzbaches in die Zschopau (südlich von Plaue- Bernsdorf) durch den Hahngrund des Struthwaldes in westnordwestlicher Richtung bis an den westlichen Abhang der höchsten Porphyrkuppe des Struthwaldes. Diese beiden Seiten bilden die nördliche und südliche Begrenzung des Beckens; die östliche Grenze läuft als Verbindungslinie dieser Seiten vom Schwarzbach in nordöstlicher Richtung quer durch die Zschopau und Flöha nach der Schlucht östlich von Gückelsberg, die westliche in fast genau nord-südlicher Richtung vom Frauenholz bei Altenhain über die Zschopau bei Niederwiesa nach der Porphyrkuppe des Struthwaldes. Die längere Diagonale von Südost nach Nordwest mißt ungefähr 7 km, die kürzere von Südwest nach Nordost etwa 5 km.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Diese geometrischen Grenzlinien stimmen natürlich nicht überall genau mit den wirklichen Beckengrenzen überein, da einmal der Beckengrund von Anfang an unregelmäßig geformt war und weil durch spätere Erosion diese Unregelmäßigkeit noch vergrößert wurde. Als hauptsächliche Abweichungen finden sich:

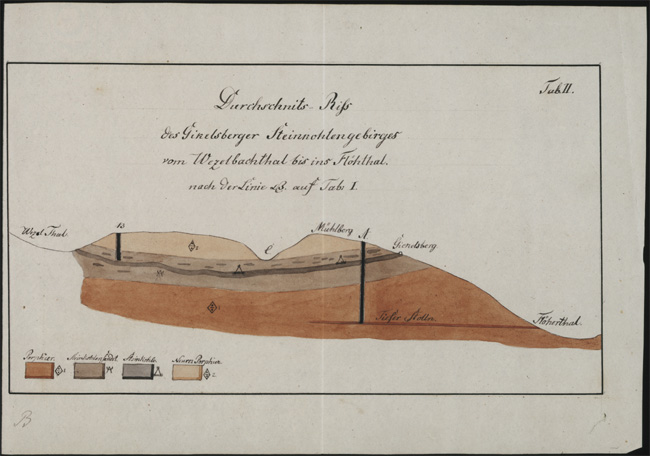

Das Hauptbecken wird durch das breite Tal der Flöha und (nach deren Mündung in die Zschopau) durch das Zschopautal in eine nördliche und südliche Hälfte zerschnitten, die südliche Hälfte durch die Zschopau bis zur Aufnahme der Flöha nochmals in einen kleinen Teil zwischen beiden Flüssen und in einen größeren, der in der Hauptsache durch den Struthwald bedeckt ist. Die in der Geschichte des Kohlenbergbaus wichtigere nördliche Hälfte umfaßt hauptsächlich die Fluren von Gückelsberg, Flöha und Altenhain. Die Täler der Zschopau und Flöha haben das ganze Steinkohlenbecken tief durchschnitten und dabei einen großen Teil des Steinkohlengebirges wieder vernichtet und weggeschwemmt, so daß die einst einheitliche Ablagerung in die genannten Teile zerlappt worden ist. Der südliche Teil (Struthwald) liegt infolge einer Verwerfung, die ungefähr die Richtung des Zschopautales einhält, etwa 50 m höher, als der nördlich der Flöha und Zschopau gelegene (vergleiche Profil der geologischen Karte). Außer dieser größeren Verwerfung haben noch einige kleinere, fast rechtwinkelig darauf gerichtete Spalten geringere Niveauunterschiede erzeugt, so am nördlichen Gehänge der Zschopau am sogenannten Forstbachgraben und zwischen der vorderen und hinteren Ulbrichtschlucht, ferner in der Nähe des Flöhaer Bahnhofs und bei Bernsdorf.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Im allgemeinen zeigen die Schichten des Karbons im Flöhaer Becken ein schwaches Einfallen nach der vertieften Beckenmitte, daneben noch eine geringe Neigung nach Osten, da die Ostseite der Ablagerungen später eine Senkung erfahren hat. Die nördlich der Flöha und Zschopau gelegene Hälfte des Beckens, die wir kurz die nördliche Platte nennen wollen (bei Naumann: „Nördliches Plateau“) wird im Westen durch ein kleines, aber tief eingewühltes Tal begrenzt: das sogenannte „Dachsloch“ an der Finkenmühle von Niederwiesa, die östliche Grenze bildet die schon genannte zwischen Gückelsberg und Falkenau herabkommende Mulde. Außerdem wird die Platte noch durch vier kleine, von Nordost nach Südwest verlaufende Täler zerschnitten, die von Westen nach Osten Forstbachgraben, hintere Ulbrichtschlucht, vordere Ulbrichtschlucht, Wetzelbachtal (auch Lärchental) heißen. Den westlichen, größeren Teil der südlichen Beckenhälfte, den also die Zschopau vom Becken abschneidet, wollen wir entsprechend südliche Platte nennen. Sie wird bis auf die nähere Umgebung von Bernsdorf vom Struthwalde bedeckt. Ihre östliche Grenze bilden Zschopau und Schwarzbach, die westliche der Erlbach. Auch sie wird außerdem von vier Tälern zerschnitten, wenigstens teilweise, die von West nach Ost die Namen Schalgrund, Tiefer Graben, Sattelgutsbach und Hahnebach führen. Letzterer bildet im Mittellauf zugleich die südliche Begrenzung gegen den Tonschiefer. Durch den Struthwald führen drei Hauptwege: der Wiesaer oder Wiesener Flügel, der von Bernsdorf aus ziemlich genau auf die Kammlinie der Platte nach Oberwiesa läuft; der Mühlflügel, fast parallel dazu 60 m nördlicher; der Hauptflügel, der die beiden erstgenannten in genau nord-südlicher Richtung schneidet. Die höchste Erhebung bildet die Porphyrkuppe nahe der südwestlichen beckengrenze, außerdem ragt zwischen Wiesener und Mühlflüger der Grünitz- (früher auch Krienitz-) Hübel ziemlich steil auf.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Der kleine zwischen der Flöha und Zschopau eingeschlossene Teil des Steinkohlenbeckens, den wir mit Naumann „die östliche Porphyrplatte“ nennen wollen, läßt an der Oberfläche hauptsächlich Porphyr erkennen, indem durch starke Denudation die obere Stufe des Steinkohlengebirges fast gänzlich zerstört worden ist. Diese Platte trägt heute die Anlagen des Flöhaer Bahnhofs und hat für die Geschichte des Kohlenbergbaus die geringste Bedeutung. Wie schon im vorigen Abschnitt bei der Entstehung und Struktur des Flöhaer Steinkohlenbeckens berührt, gliedert sich das Flöhaer Karbon in drei Abteilungen:

Die obere und die untere Stufe haben etwas abweichende petrographische Zusammensetzung, ihre Ablagerungsbezirke decken sich auch nicht überall genau.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.)

Die untere,

vorporphyrische Stufe (in der Karte

co1)

... besteht vorherrschend aus Konglomeraten (von unten Quarz, Gneise, Glimmerschiefer, Phyllit, Kiesel-, Quarzit- und Hornblendeschiefer, Granit), ferner aus Sandsteinen und Schiefertonen mit Steinkohlenflözen. Der Sandstein ist grau bis gelbbraun, der Schieferton hell- bis dunkelgrau. Die ganze Formation ist nördlich der Zschopau, wo sie zwischen Altenhain und dem Forstbachgrunde ihre größte Breite (über 1.200 m) und Mächtigkeit (bis 100 m) hat, in zwei Steinbrüchen sehr günstig aufgeschlossen, der eine am Wege nach Braunsdorf zwischen hinterer Ulbrichtschlucht und Forstbachgraben, der andere oberhalb desselben Weges bei der Finkenmühle, beide von Herrn Lehnert, Flöha, gepachtet und abgebaut. In beiden Brüchen sind auch zwei, bis 30 cm starke Kohlenflöze zu beobachten. Am Dachsloch und in der vorderen Ulbrichtschlucht finden sich Ausstriche der Kohlenflöze, die zu den ältesten Abbauversuchen führten. Die untere Stufe ist dann noch längs des nach der Zschopau abfallenden Südrandes der nördlichen Platte bis in die Nähe des Wetzelbachtales bloßgelegt, während sie am nördlichen und nordöstlichen Rande von den übergreifenden Lagerungen der oberen Stufe verhüllt wird.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Auf der südlichen Platte ist die untere Karbonstufe längs des nördlichen Randes durch die Erosion der Zschopau vom Erlbach bis über den Tiefen Graben hinaus freigelegt, dann wird sie südostwärts von der Porphyrdecke verhüllt, um erst wieder an der Straße von Bernsdrof nach Erdmannsdorf vor der Einmündung des Schwarzbaches sehr deutlich aufzutreten. Am Süd- und Westrande wird sie vollständig vom Porphyr und der oberen Stufe verdeckt. Auf der östlichen Porphyrplatte zwischen der Flöha und der Zschopau, sowie in den östlich und südöstlich davon in das Gebiet der Phyllite vorspringenden Seitenbuchten des Beckens bildet die untere Karbonstufe nur kleine, vom Porphyr und Porphyrtuff überdeckte Lappen am Plau-Berge, an der Eisenbahnlinie von Flöha nach Falkenau, bei der Schweddey und an der Eisenbahnlinie Flöha-Erdmannsdorf zwischen Flöha und der Schweddey. In dem kleinen Nebenbecken des Oederaner Waldes tritt die untere Stufe saumartig am Ostrande des Porphyrtuffs hervor, außerdem in einer kleinen, den Tuff durchragenden Kuppe im Höllengrund.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.)

Der Deckenerguß von Quarzporphyr

(in der Karte Po),

...blaßrötlich bis rötlichgrau, lagerte sich ursprünglich continuierlich 20 m bis 50 m mächtig über die untere Steinkohlenstufe, ist aber, wie diese, an vielen Stellen durch die Erosion wieder zerstört worden und durch oberes Karbon, Porphyrtuff und Lehm verdeckt. Auf der nördlichen Platte tritt die Porphyrdecke am Südabhange zwischen Forstbach und hinterer Ulbrichtschlucht über der untern Karbonstufe an die Oberfläche und ist hier in einem Steinbruch an der Frankenberger Straße (Besitzer Fr. Achsten, Pächter Gustav Grundmann) aufgeschlossen. Weiter westlich, am Steinberge, bei Altenhain, erscheint noch eine schmale, durch Erosion isolierte Strecke, in der sich auch Steinbrüche befinden. Vom obern Ende der hintern Ulbrichtschlucht zieht sich dann längs des Nordrandes der nördlichen Platte der Porphyrausstrich bis zur vorderen Ulbrichtschlucht, wird aber von hier ab wieder durch Porphyrtuff und oberes Karbon verdeckt, um erst im Oberlaufe des Wetzelbaches wieder zu erscheinen. An der Ostseite der nördlichen Platte bedeckt dann wieder der Tuff alle darunterliegenden Formationen, an dem restlichen Teil des Südabhanges aber zwischen Gückelsberg und vorderer Ulbrichtschlucht läßt sich überall der Porphyr in halber Höhe, teilweise über der untern Karbonatstufe nachweisen. In ihm befinden sich bei Flöha die Steinbrüche der Firma Helbig & Röhl und bei Gückelsberg der Herrn von Einsiedel gehörige, von derselben Firma gepachtete Bruch.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Am Nord- und Osthange der Südplatte bildet der Ausstrich des Porphyrs einen breiten Saum vom Erlbachtale bis zum Schwarzbach, indem hier die obere Karbonstufe auf große Strecken abgewaschen ist, nach Osten hin ist er allerdings teilweise durch eine dünne Lehmschicht bedeckt. Am Süd- und Westrande der Platte tritt er in Form mehrerer Inseln durch die hier alle anderen Formationen überlagernde obere Stufe hindurch zutage. In der kleinsten dieser Inseln befindet sich auch ein nicht mehr abgebauter Porphyrbruch. In der östlichen Porphyrplatte ist der Porphyr fast ganz von der oberen Steinkohlenstufe befreit und durch die Eisenbahnlinien und die fiskalischen, früher von Liebscher & Otto abgebauten Steinbrüche gut aufgeschlossen. Auch in der östlich und südöstlich anschließenden Seitenbuchten des Flöhaer Beckens ist der Porphyr stellenweise (so auf beiden Seiten des Schweddeybaches) von Porphyrtuff überdeckt, die vorherrschende obere Formation. Der Porphyrerguß hat sich auf das eigentliche Becken von Flöha beschränkt, so finden wir ihn weder im Nebenbecken des Oederaner Waldes, noch in den westlich an das Hauptbecken sich anschließenden Teilen des Flöhaer Karbons im weiteren Sinne.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3.) Die obere oder nachporphyrische Stufe

(in der Karte co2),

ist zwar ebenso, wie die untere Stufe aus Konglomeraten, Sandsteinen und Schiefertonen mit schwachen Kohlenflözen zusammengesetzt, doch herrschen hier die Sandsteine und Schiefertone vor, namentlich im Osten. In den Konglomeraten treten neu die dem karbonischen Porphyr des Flöhaer Beckens entstammenden Quarzporphyr-Gerölle auf, die der vorporphyrischen Stufe naturgemäß noch fehlen. Die Sandsteine sind gelblich bis rötlichgrau gefärbt, die Schiefertone meist hellgrau, zuweilen rötlich, besonders nach Westen zu. Mit dieser Annäherung an die Schieferletten des Rotliegenden geht eine Verringerung und Verschlechterung der Kohlenflözchen, die hauptsächlich den unteren Schichten der Stufe angehören, nach Westen zu Hand in Hand, bis sie westlich der Linie Lichtenwalde- Wiesa- Euba fast ganz aufhören. Die Mächtigkeit der oberen Stufe schwankt zwischen 20 m und 60 m, nur nach Westen zu reicht sie über die Grenze der Porphyrplatte hinaus, überschreitet damit die alte Grenze des Flöhaer Beckens und erstreckt sich in das Gebiet des großen erzgebirgischen Beckens, wo sie analog den gleichaltrigen Ablagerungen von Zwickau und Lugau- Oelsnitz die Unterlage für das später entwickelte Rotliegende abgibt. Durch den schon wiederholt angeführten eruptiven Ausbruch des Zeisigwaldes, sowie durch die im Flöhaer und erzgebirgischen Beckens sehr intensiv tätig gewesene Denudation ist jedoch der größte Teil dieser oberen Stufe später wieder zerstört und abgetragen worden, so daß von der ursprünglich von Gückelsberg und Plaue aus ununterbrochen bis über Chemnitz hinaus sich erstreckenden Ablagerung nur noch Reste übriggeblieben sind.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Der größte, auch noch stärkere Kohlenflözchen führende Teil dieser oberen Stufe lagert sich auf der nördlichen Platte des eigentlichen Flöhaer Beckens von der hinteren Ulbrichtschlucht nach Osten zu auf der Höhe entlang bis über Gückelsberg hinaus, ist freilich nur an wenigen Stellen (so in den alten Steinbrüchen des Lehngerichtes auf der Höhe nördlich Flöha und in kleineren Brüchen und Schürfen im Wetzelbachtal) deutlich aufgeschlossen, im übrigen durch Porpyrtuff und Lehm verdeckt. Im Wetzelbachtale streicht auch an verschiedenen Stellen eines der vier Kohlenflözchen der oberen Stufe zutage und hat Veranlassung zu den frühesten Schürfversuchen in dieser Gegend des Beckens gegeben. Auf der östlichen Porphyrplatte, zwischen der Flöha und Zschopau, sind nur noch Schollen der oberen Stufe durch Verwerfung oder Einklemmen zwischen den Porphyr der Abwaschung entgangen, in den östlich und südöstlich anschließenden Seitenbuchten des Beckens sowie im Nebenbecken des Oederaner Waldes finden sich keine Spuren mehr davon. Diese Partien des Beckens mögen wohl auch zur Zeit der Ablagerung der oberen Stufe schon ausgefüllt gewesen sein und nicht mehr unter Wasser gestanden haben. Die Höhen der südlichen Platte hingegen werden im Wesentlichen von den Ablagerungen der oberen Karbonstufe gebildet. An dem Wege, der vom Wiesener Flügel südwestlich nach der Porphyrkuppe führt, sowie am Wiesener Flügel selbst kann man den Ausstrich eines der schwachen Kohlenflöze beobachten, der den Kohlenbergbau in diesem Teil des Flöhaer Beckens veranlaßte. Wie schon mehrfach erwähnt, dehnen sich die Bildungen der oberen Stufe dann über den Westrand des alten Flöhaer Beckens, namentlich der südlichen Platte, hinaus und erstrecken sich unter Überschreitung des alten Grundgebirgsriegels in zunehmender Breite bis über Euba, Ober- und Niederwiesa und Lichtenwalde aus, sind freilich oft von Porphyrtuff, Rotliegenden und Lehm unterbrochen und bedeckt, neigen sich dort auch nicht mehr nach der Mitte des Flöhaer Beckens, sondern haben sich schon den im erzgebirgischen Becken herrschenden Lagerungsverhältnissen angepaßt.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

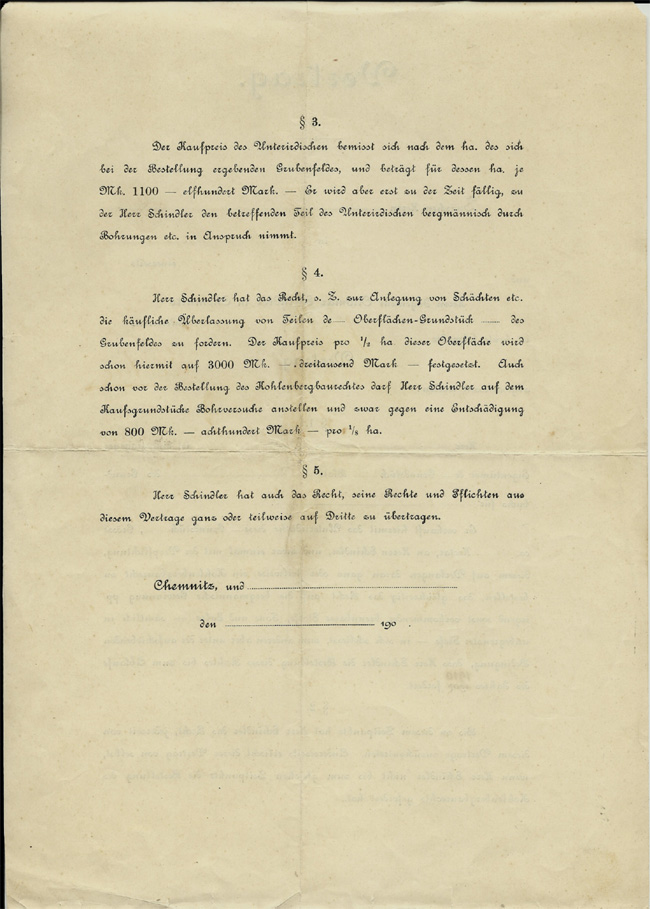

Da ein Eingehen auf den paläontologischen Charakter des Flöhaer Steinkohlengebirges zu weit führen würde, begnüge ich mich mit dem nochmaligen Hinweis auf die angeführte Preisschrift von Geinitz und den Aufsatz Sterzel‘s im 7. Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Chemnitz von 1881. Neuerdings ist die Kenntnis der Flora der untern Stufe noch bereichert worden durch eine Anzahl Versteinerungen, die im Jahre 1902 einem 75 cm mächtigen Schiefertonflöze im Kohlensandstein des Lehnert’schen Steinbruches an der Finkenmühle entnommen wurden und in den neubearbeiteten Erläuterungen zu Sektion Augustusburg- Flöha der geologischen Spezialkarte, S. 91, neben den anderen, früher im Flöhaer Karbon gefundenen Arten aufgeführt worden sind. Die Flora des Flöhaer Karbons ist die charakteristische Flora der produktiven Steinkohlenformation, ihre Arten kommen fast sämtlich auch bei Zwickau und Lugau- Oelsnitz vor. Floristisch gehört das ganze erzgebirgische Karbon dem mittleren Oberkarbon Deutschlands an, also den mittleren und oberen Saarbrücker Schichten. ____________________________________________________________

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

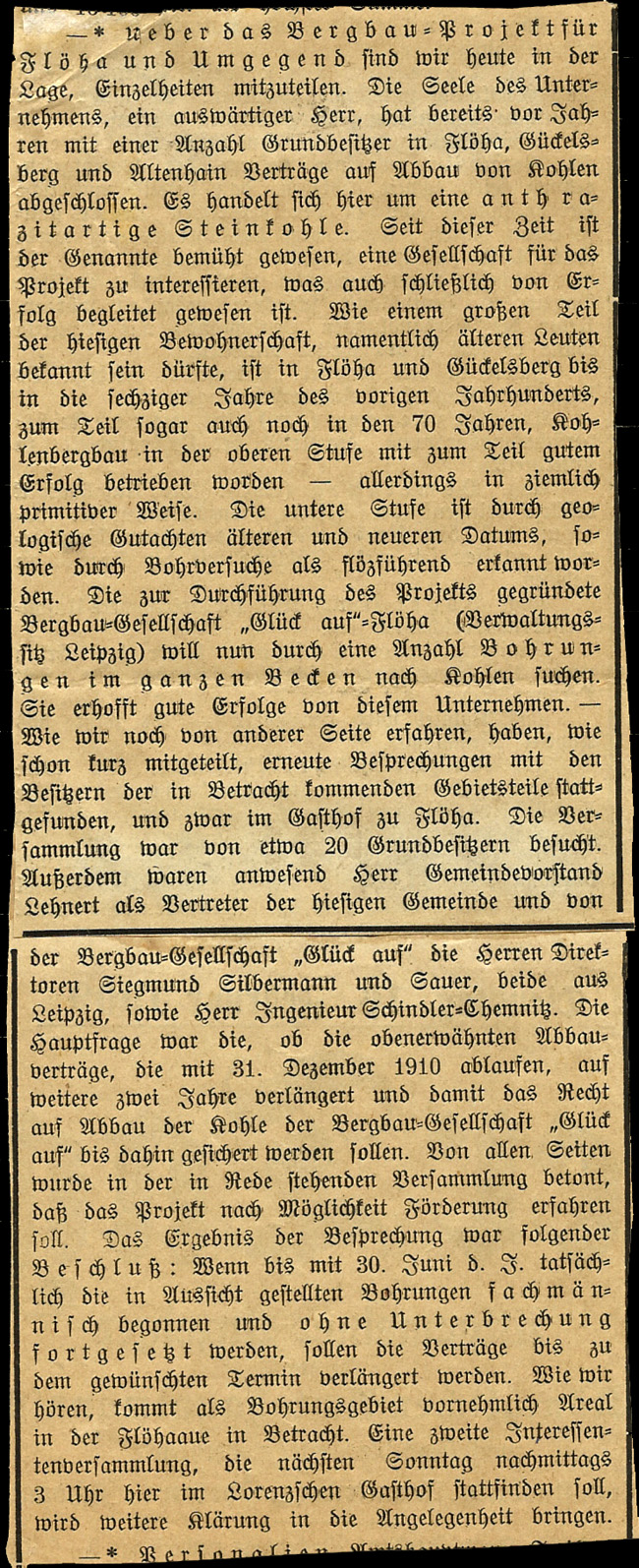

|