|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zum Kalkbergbau im Nossen- Wilsdruffer Schiefergebirge: Teil 1: Von Miltitz bis Schmiedewalde

Online seit April 2016, letzte Ergänzungen: Sie können diesen Beitrag auf dem Recherchestand vom Oktober 2016 vom Qucosa-Server der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden im PDF-Format herunterladen.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Erstellung dieses Beitrages bei:

für die Unterstützung bei den Recherchen, zahlreiche Ergänzungen unseres ersten Textes sowie Bildbeiträge.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zur Lage und Regionalgeschichte der Triebischtäler |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

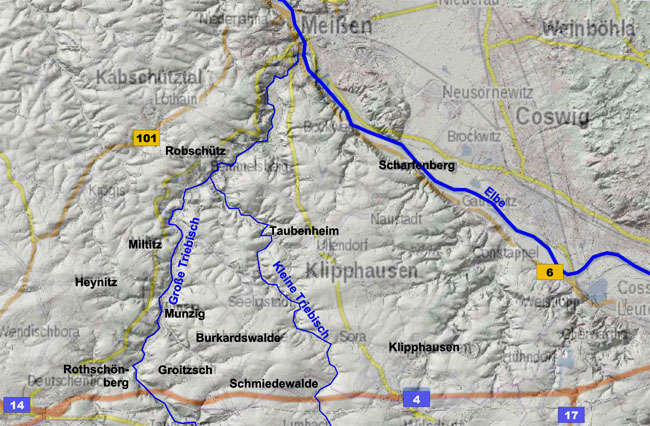

Die Quelle der Großen Triebisch befindet sich im Tharandter Wald zwischen Klingenberg- Colmnitz und Grillenburg. Sie fließt in einem gewundenen und landschaftlich reizvollen Tal zunächst in nordwestliche, ab Rothschönberg dann in nordöstliche Richtung und mündet schließlich in Meißen in die Elbe. Bei Rothschönberg nimmt die Triebisch aus dem hier angesetzten Rothschönberger Stolln auch die Grubenwässer des Freiberger Bergbaureviers auf. Der Höhenunterschied zwischen der Fähre Gauernitz/Kötitz an der Elbe mit zirka 106 m NN und der als trigonometrischem Punkt bekannten, markanten Baeyerhöhe südlich von Taubenheim mit exakt 320,5 m HN im Südosten des Gemeindegebietes beträgt rund 214 m. Das Tal der Großen Triebisch besitzt eine Gesamtlänge von zirka 37 km, das der Kleinen Triebisch nochmals rund 15 km – das ist zuviel für nur eine Tour... Autofahrern ist noch immer der Abschnitt des „Tanneberger Lochs“ besonders bekannt, wo früher die Autobahn 4 das Tal durchquerte und heute drei Großbrücken die Täler überspannen. Den nehmen wir als Mittelpunkt und teilen auch unseren Beitrag in zwei Abschnitte auf. Zunächst nehmen wir uns den unteren Teil des Triebischtals von Rothschönberg aus vor. Er bildet ein steilwandiges, teils recht breites Sohlental. Von der Damm-Mühle unterhalb der Brücke der BAB 4 aus bis nach Miltitz sind es den Fluß entlang zirka 5,6 km. Aufgrund der im Triebischtal reichlich zur Verfügung stehenden Wasserkraft ist seit Jahrhunderten verschiedenartige Kleinindustrie (vor allem zahlreiche Mühlen) ansässig. Aber auch der Kies- und Sand-, Werkstein-, Kalk- und Erzbergbau und schließlich der 1867 erbaute und 1868 dem Verkehr übergebene Bahnanschluß (Strecke von Coswig nach Borsdorf bei Leipzig) haben das untere Triebischtal geprägt.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Offenlandschaften zwischen Elbe und Saale besiedelten nach der Völkerwanderung etwa ab 600 n. C. slawische Stämme. In der fruchtbaren Lommatzscher Pflege war vorrangig der Stamm der Daleminzier ansässig. Der sogenannte „Burgser“ bei Robschütz, aber auch Wallreste bei Groitzsch sowie Doppelnamen wie Deutschenbora und Wendischbora zeugen noch heute von der slawischen Besiedlung. Die Slawen wurden in der Schlacht bei Oschatz 929 n. C. von König Heinrich I. unterworfen. Zur Sicherung des eroberten Landes inmitten slawischen Gebietes begründete Heinrich im gleichen Jahr die Burg Meißen. Dies war die Geburtsstunde der Markgrafschaft Meißen und des heutigen Freistaats Sachsen.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Um 1150 beginnt unter dem Wettiner Konrad, dem Großen eine neue Phase der Rodung und Kolonisation des Landes zwischen Mulde und Elbe. Weil natürlich die Gegend zwischen der Burg Meißen einerseits, dem Hauskloster Altzella bei Nossen andererseits, vorallem aber dem für die markgräfliche Schatulle so bedeutsamen Freiberg im Süden das Kerngebiet der Markgrafschaft Meißen bildete, wurde es mit einem Netz von kleineren Schutzburgen gesichert, mitunter unter Ausnutzung früher slawischer Fluchtburgen. Zu diesen in dieser Kolonisationsphase angelegten Schutzburgen zählen in der Region zum Beispiel Taubenheim, Miltitz, sowie Scharfenberg. Der Ort Taubenheim, im Tal der Kleinen Triebisch gelegen, wurde bereits 1186 mit der Nennung eines „Adelbertus de Duvenheim“ urkundlich erwähnt. Im Jahre 1269 taucht ein „Heinricus de Tvbenheim“ in Urkunden auf, der wie Adalbert zu den Urahnen des meißnischen Adelsgeschlechts von Taubenheim zählt. 1551 wird Taubenheim als ein altschriftsässiges Rittergut erwähnt. Die Herrschaft übte Erb- und Obergerichtsbarkeit über Teile von Brockwitz, Burkhardswalde, Röhrsdorf, Seeligstadt und Ulberndorf aus. Von 1457 bis 1612 war Taubenheim im Besitz der Familie von Miltitz, nur unterbrochen in den Jahren 1514 und 1515, in denen Caspar von Ziegler als Besitzer nachweisbar ist. Im Jahr 1612 ging das Rittergut an die Familie von Erler über. Nach 1764 kam es mehrfach zu Besitzerwechseln. Um 1850 war das Gut im Besitz von Karl Gottlob Töpolt. Miltitz ist der Hauptort im Tal der Großen Triebisch. Der Ort wird ebenfalls bereits in einer Urkunde aus dem Jahr 1186 als Herrensitz erwähnt. Wahrscheinlich geht der Ortsname auf einen slawischen Personennamen zurück, ebenso wie beim 1334 erstmals urkundlich genannten Ort „Zcwoswicz“ - dem späteren Zwuschwitz, das auf der Hochfläche oberhalb von Miltitz lag. Beide Orte sind schon vor langer Zeit zusammengewachsen. 1457 wird Miltitz als Ritterhof und 1551 als altschriftsässiges Rittergut erwähnt. Die Herrschaft Miltitz übte Erb- und Obergerichtsbarkeit aus. Nachweislich zählte Miltitz 1334 zum Amt Meißen und seit 1696 zum Erbamt Meißen. Im Jahr 1843 lag es im Zuständigkeitsbereich des Amtes Meißen. Seit 1856 unterstand es dem Gerichtsamt Meißen und ab 1875 der Amthauptmannschaft Meißen. Das Rittergut Miltitz ist auch Stammhaus der gleichnamigen Adelsfamilie. Das ausgedehnte Rittergut der Familie von Miltitz befand sich Im Oberdorf. Die Herren von Miltitz besaßen es aber nur bis zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Dann ging es zunächst in den Besitz der Familie von Luckawen (Luckowien) über, der es rund ein Jahrhundert lang gehörte. Die Familie von Luckawen war schon länger mit der Familie von Heynitz liiert, denn bereits Christian von Heynitz (geboren um 1600) war mit Agnes Sophie von Luckowien verheiratet. Ab 1710 war das Rittergut im Besitz der Familie von Heynitz, der es um 1860 noch gehörte. Berühmt ist der Edelkastanienhain an der Miltitzer Kirche – der wohl größte Edelkastanienhain nördlich der Alpen. Er soll der Legende nach bereits um 1100 durch den bekannten Meißner Bischof Benno angelegt worden sein. Die Miltitzer Kirche gibt es jedenfalls belegbar seit 1372. In ihrer heutigen barocken Form wurde sie von 1738 bis 1740 errichtet.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

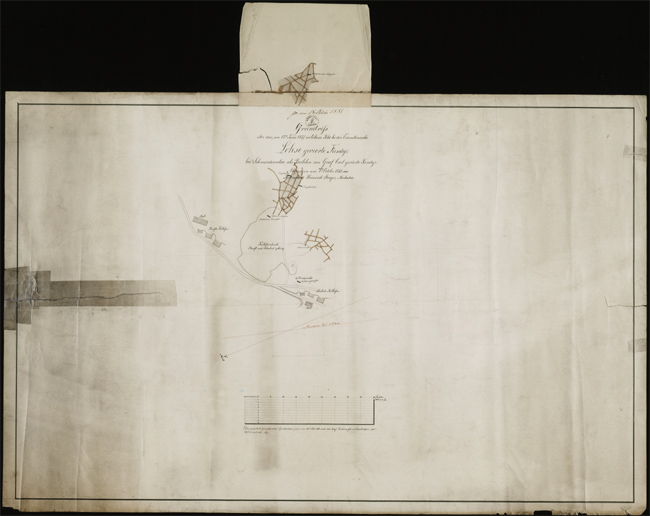

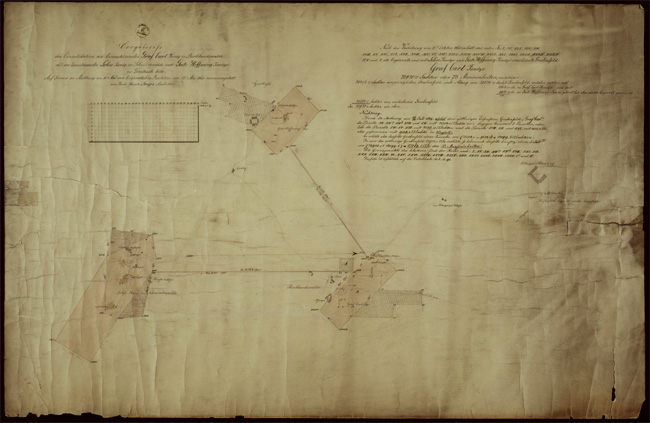

Link zur Originaldatei

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Link zur Originaldatei

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Für Rothschönberg wurde erstmals 1254 ein Herrensitz, 1392 ein Rittersitz, 1454 ein Vorwerk und 1551 ein altschriftsässiges Rittergut erwähnt. Die Herrschaft übte ebenfalls Erb- und Obergerichtsbarkeit aus. Rothschönberg gilt als Stammsitz der Familie von Schönberg. Von 1254 bis 1945 waren Rittergut und Schloß im Besitz der Familie. Wie die Nachbarorte zählte Rothschönberg seit 1696 zum Erbamt Meißen. Im Jahr 1834 lag es im Zuständigkeitsbereich des Amtes Meißen. Seit 1856 unterstand der Ort dem Gerichtsamt Wilsdruff und ab 1875 wieder der Amthauptmannschaft Meißen. Die von Schönberg sind eines der bedeutenden und weit verzweigten thüringisch-sächsischen Adelsgeschlechter, das sich – genealogisch gesichert – bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen läßt. Angehörige der Familie bekleideten über Jahrhunderte hinweg hohe Staats- und Verwaltungspositionen, unter anderem als Bischöfe, Amtmänner und Minister. Zwischen 1542 und 1761 leiteten acht Mitglieder der Familie von Schönberg die sächsische Bergbauverwaltung als Berghauptmann bzw. Oberberghauptmann. Für Heynitz wurde erstmals 1334 ein Herrensitz und 1551 ein Rittergut erwähnt. Die Herrschaft übte Erb- und Obergerichtsbarkeit aus. Auch dieses Rittergut war altschriftsässig. Nachweislich zählte Heynitz 1378 zum castrum Meißen. Im Jahr 1547 wurde der Ort als zum Bezirk des Erbamtes Meißen gehörig ausgewiesen. Im Jahr 1843 zählte er zum Gebiet des Amtes Meißen. Seit 1856 unterstand der Ort Heynitz dem Gerichtsamt Meißen und ab 1875 der Amthauptmannschaft Meißen. Das Rittergut Heynitz war von Anbeginn im Besitz der gleichnamigen Familie von Heynitz. Sie spielte nicht nur in der Region des unteren Triebischtales eine bedeutende Rolle. Das Geschlecht erscheint erstmals urkundlich am 21. Januar 1338 mit dem Ritter Nycolaus de Heynicz. Nach E. H. Kneschke, Deutsche Grafen-Häuser der Gegenwart, Leipzig, 1852, soll sogar schon 1318 ein Nicol von Heynitz als Vogt zu Hayn (heute Großenhain) und Ortrand in Erscheinung getreten sein. Die Familie von Heynitz gehörte seit dem 15. Jahrhundert im Hochstift Meißen zu den stiftsfähigen Familien und war über 600 Jahre lang, bis zur Enteignung 1945, im Besitz ihres Stammsitzes Schloß Heynitz. Im Jahr 2004 wurden das Schloß und die umliegenden Wirtschaftsgebäude von der Familie von Heynitz (Förderverein Schloß Heynitz e.V.) gemeinsam mit Familie von Watzdorf von der Gemeinde zurückgekauft.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Link zur Originaldatei

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Familie von Heynitz umfaßte mehrere Linien und stellte hohe Bedienstete in mehreren Ländern, wie Braunschweig, Sachsen und Brandenburg-Preußen. Zu nennen ist in Sachsen insbesondere Friedrich Anton von Heynitz (*1725, †1802), welcher 1764 die Funktion des sächsischen Generalbergkomissars übernahm und gemeinsam mit Friedrich Wilhelm von Oppel die Gründung der Bergakademie zu Freiberg 1765 initiierte. Von 1777 bis 1802 war er Oberberghauptmann im Kgr. Preußen. Auf die Anregung von Carl Wilhelm Benno von Heynitz (*1738, †1801), Berghauptmann in Sachsen von 1789 bis 1801 und Kurator der Bergakademie Freiberg, geht außerdem die Einrichtung der Bergschule in Freiberg zurück, welche 1777 zunächst in einem Hörsaal der Bergakademie den Unterricht in den Fächern Religion, Schreiben, Rechnen und Geometrisches Zeichnen aufnahm. Nach Einstellung der staatlichen Gruben in Freiberg im Jahre 1913 konnten die Schüler der Bergschule aber nicht mehr hier praktisch unterrichtet werden und mußten zur Ausbildung in die Kohlenreviere Lugau- Oelsnitz oder in den Plauenschen Grund geschickt werden. Auch der Bedarf an Aufsichtspersonal für den Erzbergbau wurde zu dieser Zeit immer geringer. Daher verfügte das Finanzministerium 1921 die Schließung der Freiberger Bergschule zum 12. Juli 1924.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Namensgebend für den Adolph Stolln in Miltitz war möglicherweise Christian Gottlob Adolph von Heynitz. Er wird im Band 4 des „Vollständigen Staats-, Post- und Zeitungslexikons von Sachsen“, erschienen 1817, für das Rittergut Heynitz als „...der gegenwärtige Besitzer, seit Nicol von Heynitz der elfte dieses Stammes“ erwähnt; war jedoch selbst vermutlich auf Gut Dröschkau (heute Stadt Belgern, Landkreis Nordsachsen) ansässig, welches zur Erscheinungszeit dieses Bandes (nach dem Wiener Kongreß) aber nicht mehr zum Königreich Sachsen gehörte und daher darin keine Erwähnung findet. Ferner wird Christian Gottlob Adolph von Heynitz in der „Jubelchronik der dritten kirchlichen Säkularfeier der Einführung der Reformation in Sachsen“, erschienen 1841 in Grimma, genannt als „...der Kirchenpatron, Christian Gottlob Adolph von Heynitz auf Heynitz, Wunschwitz und Groitzsch...“ Die Güter Heynitz und Wunschwitz scheinen zu diesem Zeitpunkt verpachtet gewesen zu sein. Weil Dröschkau nach dem Wiener Kongreß 1815 unter preußischer Oberhoheit stand, ist ein Teil der verbliebenen Urkunden zu diesem Familienzweig an das heutige Landesarchiv Sachsen- Anhalt übergegangen. Demnach ist das Gut Dröschkau infolge einer Heirat 1669 an die Familie von Heynitz gefallen. Das 1815 als schriftsässig bezeichnete Rittergut hatte spätestens im 18. Jahrhundert die Patrimonialgerichtsbarkeit über den Ort inne und unterstand darin dem Amt Torgau. Zum Besitzkomplex gehörten daneben das Vorwerk Pietzsch und die Schäferei Neusorge. Dieser Zweig der Familie von Heynitz war bis zur Enteignung im Zuge der Bodenreform 1945 auf Dröschkau ansässig. Einem anderen, in Königshain in der Oberlausitz ansässigen Familienzweig entstammt Carl Christian Rudolph von Heynitz, in dessen Händen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Rittergut Miltitz lag und von dem 1874 die Erzgrube Adolph Stolln in Miltitz gemutet wurde. Rudolph von Heynitz gab aber auch seinem 1868 geborenen Sohn den Vornamen Adolph; das Namenspatronat dieses Stollens ist also ungesichert.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

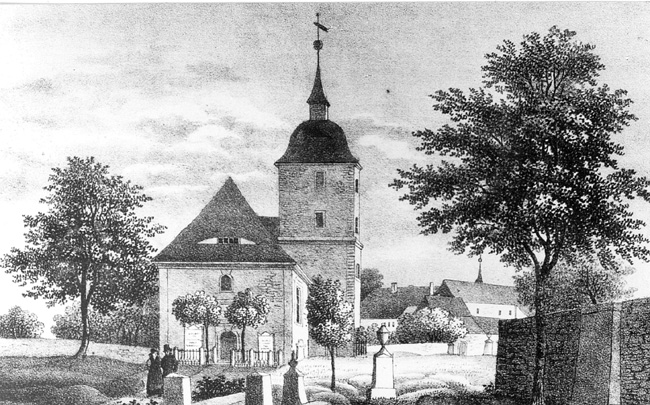

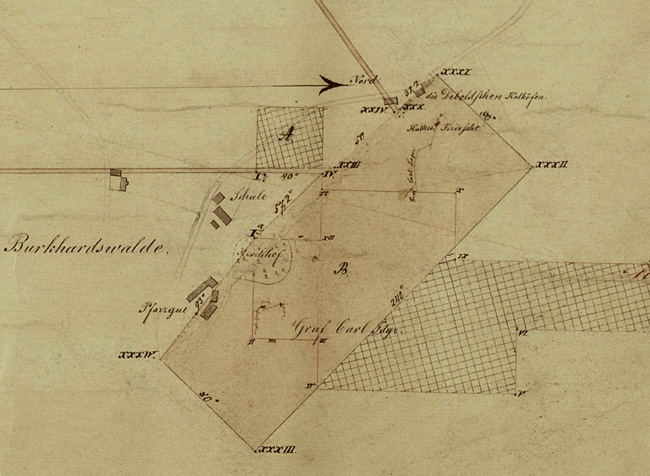

Zwischen der Kleinen und der Großen Triebisch,

in einem südlichen Seitental der letzteren oberhalb von Munzig liegt der Ort

Burkhardswalde. Das Waldhufendorf wurde wohl

um 1150 durch fränkische Bauern angelegt und 1334 erstmals urkundlich erwähnt.

Im 19. Jahrhundert zählte man 17½ Hufen, die zum Teil nach Rothschönberg, zum

Teil nach Taubenheim Abgaben leisteten.

Die Schreibweise des Ortsnamens wechselte oft und lautete Burchardtswalde (1334), Borghardiswalde (1378) oder Burckartswalde (1543). 1875 schrieb man Burkhardtswalde bei Wilsdruff oder auch Burkerswalde (isgv.de). In jüngerer Zeit hat sich wieder die Schreibweise mit dem „weichen Konsonanten“ vor dem Wald, Burkhardswalde, durchgesetzt. Auffällig ist ganz besonders die stattliche und an recht exponiertem Punkt erbaute Dorfkirche, die sich über dem Ort erhebt und die schon im Mittelalter Wallfahrtskirche gewesen sein soll, wofür auch die zwei bis drei Jahrmärkte sprechen, die noch bis Anfang des 20.Jahrhunderts in Burkhardswalde als „Bauernmärkte“ stattfanden. Ablaßtage waren zu Mariä Heimsuchung und Mariä Geburt. Die Burkhardswalder Kirche gehört jedenfalls zu den ältesten Kirchen im Kirchenbezirk Meißen. Gelegen an einer Wanderroute durch das Triebischtal, ist sie bis heute ein beliebtes Ausflugsziel für Wandergruppen, Hobbyfotografen und historische Interessierte. Ihr heutiges gotisches Erscheinungsbild erhielt sie wahrscheinlich in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Holzproben im Dachstuhl haben ergeben, daß sie um das Jahr 1470 neu errichtet worden sein muß, nachdem in früherer Zeit schon ein kleinerer Vorgängerbau am selben Ort stand. Seitdem besitzt sie ein dreischiffiges Langhaus auf fast quadratischem Grundriß und einen Chor mit Netzgewölbe (klipphausen.de). Die baustilistisch in die Spätgotik eingeordnete Hallenkirche wird in der Literatur (Sächsische Kirchengalerie) als „eine der am schönsten gelegenen und am großartigsten angelegten Dorfkirchen Sachsens“ gerühmt. Ein regionaler Kirchenführer schreibt dazu: „Wer aus der Ferne das Geläut der Kirche von Burkhardswalde hört, vermutet einen Dom und nicht eine Kirche am Rande eines abgelegenen Dorfes...“ (pfarramt-burkhardswalde.de). Bemerkenswert ist auch das Steingut im Oberdorf, ein Bauernhof, der vermutlich aus einer frühen Befestigungsanlage entstand. Eine Mauer umschließt ein Geviert von ca. 9 m x 12 m, das ein U- förmiges Gebäude aufnimmt. Der südliche Teil ist ein Wohnturm vermutlich schon aus dem 14. Jahrhundert (wikipedia.de). Kirche und Steingut bieten Stoff für eine Reihe von Legenden und werfen allerlei Fragen auf. So erzählt man sich, daß ein unterirdischer Gang von der Kirche zum Steingut im Oberdorf führe und daß es in vorreformatorischer Zeit ein wundertätiges Marienbild in der Kirche gegeben habe, das viele Pilger anlockte. Wer den Kirchenraum betritt, fragt sich, warum die Kirchenbänke wie auf einem hin- und herwogenden Schiff Schlagseite haben, warum das geplante Deckengewölbe im Hauptkirchenschiff nie fertig gestellt wurde, und was es denn mit dem Wendeltreppenaufgang auf sich hat, durch den man vom Kirchenraum ins Dach gelangt (pfarramt-burkhardswalde.de).

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Link zur Originaldatei

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

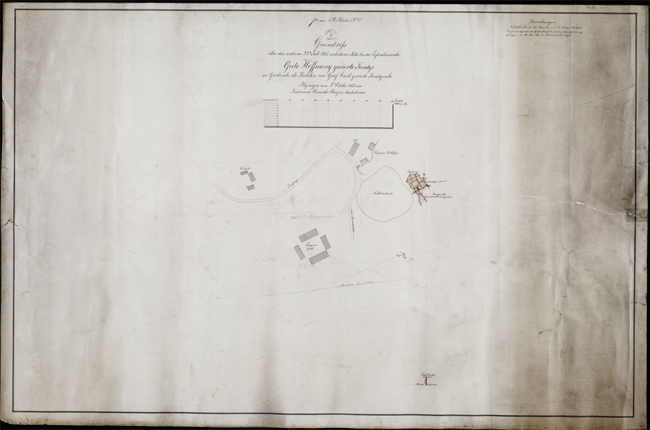

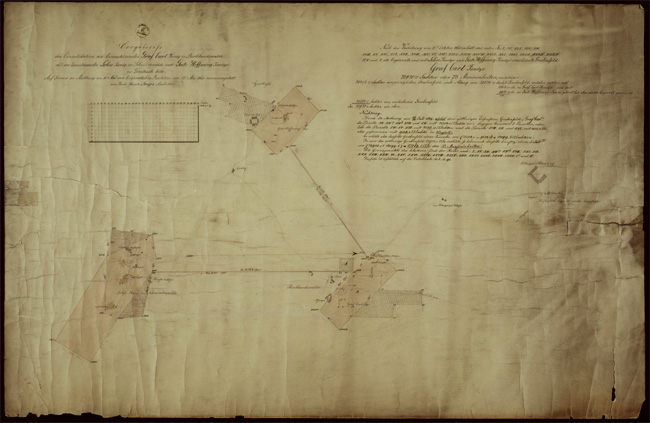

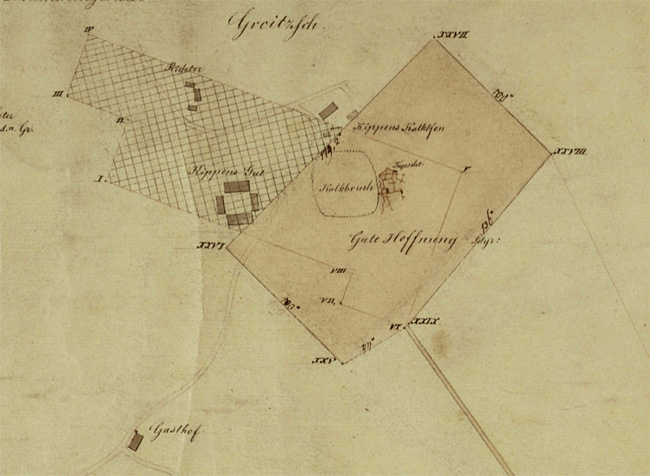

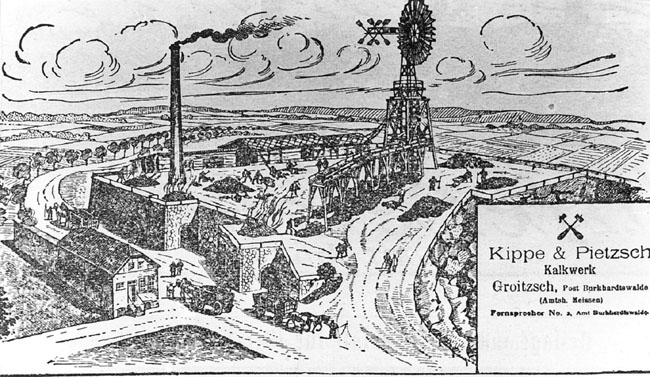

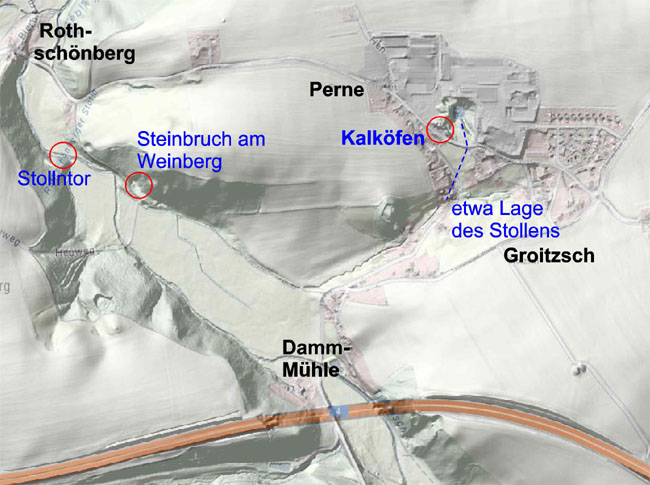

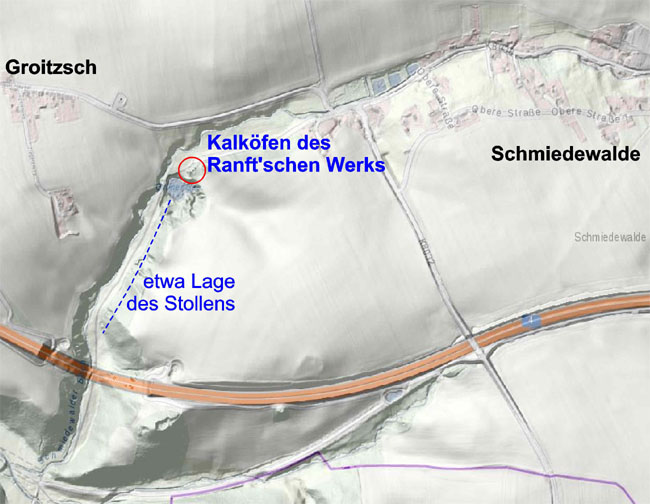

Der kleine Ort Groitzsch zählte 1378 zum castrum Meißen, wurde aber erst 1696 als eigenständiges Rittergut erwähnt. Zu diesem Rittergut gehörten lediglich einige Häuslernahrungen des Dorfes. In den Jahren 1445 und 1447 wurde er als Pflege Groitzsch ausgewiesen. Zum Bezirk des Erbamtes Meißen gehörte er 1547. Für das Jahr 1696 ist die Zugehörigkeit zum Rittergut Rothschönberg und anteilig zum Rittergut Groitzsch nachgewiesen. Im Jahr 1764 gehörte die Ortschaft Groitzsch wieder zum Rittergut Rothschönberg und anteilig zum Rittergut Wunschwitz. Im Jahr 1765 kaufte Carl Wilhelm Benno von Heynitz das Rittergut Groitzsch. Die Herrschaft auf Groitzsch übte Erb- und Obergerichtsbarkeit aus. Die Zuständigkeit ging 1843 zum Amt Meißen. Seit 1856 unterstand Groitzsch dem Gerichtsamt Wilfsdruff und ab 1875 der Amthauptmannschaft Meißen. Erst 1428 und damit relativ spät wurde das Dorf Schmiedewalde erstmals urkundlich erwähnt. Es geht wohl ebenfalls auf eine Ansiedlung fränkischer Bauern zurück und bildete ein einseitiges Waldhufendorf. Um das Dorf herum erstrecken sich noch heute etwa 337 ha Waldfläche. Eingepfarrt war Schmiedewalde zunächst nach Blankenstein, erst seit 1877 nach Burkhardswalde. Die Grundherrschaft übten die Besitzer des Ritterguts Rothschönberg aus, die Verwaltung oblag jahrhundertelang dem Erbamt Meißen. Im Jahre 1856 gehörte Schmiedewalde zum Gerichtsamt Wilsdruff und kam danach zur Amtshauptmannschaft Meißen. Auf Grundlage der Landgemeindeordnung von 1838 erlangte Schmiedewalde Selbstständigkeit als Landgemeinde, verlor den Status jedoch am 1. Juli 1950 wieder durch die Eingemeindung nach Burkhardswalde (wikipedia.de). Am 1. Juli 1950 wurden die bis dahin eigenständigen Gemeinden Groitzsch und Schmiedewalde zunächst nach Burghardswalde eingegliedert. Am 1. Januar 1973 wurde Burkhardswalde dann zunächst mit dem Nachbarort zu Burkhardswalde- Munzig vereinigt.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Munzig gliedert sich in Obermunzig und Niedermunzig, die jedoch innerhalb einer gemeinsamen Gemarkung liegen und durch die Straße „Lämmerberg“ verbunden sind. Obermunzig liegt oberhalb des aus Burkhardswalde kommenden Bach auf der rechten Seite des Talhangs. Niedermunzig befindet sich einen knappen Kilometer weiter nordwestlich im Tal der Großen Triebisch. Erstmals erwähnt wurde das Dorf 1334 als „Munczig“. Im Jahr 1340 taucht ein „Jenchin von Muncik“, 1350 ein „Ticzmannus de Munczk“ in Urkunden auf, so daß davon ausgegangen wird, daß sich in dieser Zeit ein Herrensitz im Ort befand. Im Lauf der Jahrhunderte wandelte sich der Ortsname unter anderem über die Stationen „Muntzczigk“, „Monzig“ und „Nuntzke“ hin zur heutigen Schreibweise, die ab 1791 belegt ist. Die Entwicklung des Dorfes nahm im heutigen Obermunzig ihren Ausgang. Im Jahr 1457 gab es dort ein Vorwerk. Im 15. Jahrhundert entwickelte sich daraus ein Rittergut, um das herum Munzig als Gutssiedlung mit einer 198 Hektar großen Gutsblockflur entstand. Die Grundherrschaft und mit ihr die Ober- und Erbgerichtsbarkeit übten im 16. Jahrhundert Angehörige der Familie von Miltitz als Besitzer des gleichnamigen Ritterguts aus. Das 1696 und 1764 erwähnte altschriftsässige Rittergut Munzig, dem neben Munzig selbst auch Weitzschen und Dreißig bei Mochau unterstanden, gehörte bis Anfang des 18. Jahrhunderts der Adelsfamilie von Ende. Danach war es im Besitz der Familie Kölbel, anschließend bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts des Adelsgeschlechts von Schleinitz sowie bis um 1860 des Adelsgeschlechts von Könneritz, auf das bis 1945 noch verschiedene bürgerliche Besitzer folgten (wikipedia.de). Erzbergbau wurde im nördlichen Teil des kleinen Reviers zwischen Aspengrund und Weitzschengrund ‒ zwischen Munzig und Weitzschen gelegen ‒ vermutlich bereits seit 1492 betrieben. Kurfürst Vater August ließ 1580 hier eine Schmelzhütte und ein Pochwerk errichten. Zwischen 1710 und 1744 betrug die dokumentierte Förderung aus dem „Wildemann- Erbstolln“ 16.074 Zentner Erz mit einem Feinsilbergehalt von 2.157 Mark, 14 Loth und 2 Quent gefördert (also zirka 540 Kilogramm insgesamt). Außerdem wurden hier Bleiglanz, Kupferkies und Arsenkies ausgebracht und auch untertägig Kalkstein gebrochen. Etwa ab 1514 ist auch in Niedermunzig im südlichen Teil des kleinen Reviers Erzbergbau urkundlich belegt. Dort förderte 1715 neben anderen die Grube „Freundlicher Bergmann“ Silbererz und lieferte es an die Hüttenwerke nach Freiberg. 1759 der „Johanna Erbstolln“ auf einem Morgengang vom Eingang des sogenannten Diebsgrundes her vorgetrieben, um Wasserlösung für die Bergwerke zu schaffen. Erst ab 1778 löste schließlich der „Dürrwiesner Stolln“ endlich die oberhalb gelegenen Bergwerke vom Grundwasser. Bis 1802 lieferte die Grube Freundlicher Bergmann danach noch Silbererz ‒ im Zeitraum von 1719 und 1802 mit einem dokumentierten Ausbringen von insgesamt 1.528 Mark, 13 Loth und 5 Quent, also etwa 382 Kilogramm Silber (klipphausen.de). An dieser Stelle legten die Besitzer der Pappenfabrik später einen kleinen Landschaftspark an. Die Pappenfabrik war der größte Arbeitgeber in Munzig und ein Nachfolgebetrieb besteht in anderer Form noch heute. Ihrer Stromversorgung diente die 1892 aufgekaufte und umgerüstete Munziger Mahlmühle. 1831 wurden noch einmal Wiederbelebungsversuche des Erzbergbaus aufgenommen. Von 1838 bis 1856 wurde der zuletzt 429 m lange „Hilfe Gottes Stolln“ unter die Abbaue der Altvorderen vorgetrieben, aber mangels bauwürdiger Erzvorkommen bereits 1859 endgültig aufgegeben. Erst beim Bau der Miltitzer Schule im Jahr 1956 entdeckte man diesen Stolln wieder (klipphausen.de). Der Erzbergbau in der Region allein liefert jedenfalls genug Geschichte für einen eigenen Beitrag... Wir wollen in diesem Beitrag aber beim Abbau des metamorphen Kalksteins bleiben, wohl wissend, daß beides oftmals gemeinsame Ursprünge oder auch geologische Zusammenhänge aufweist.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Gemeinde Triebischtal entstand am 1. März 1994 durch den Zusammenschluß von zunächst drei Gemeinden (Burkhardswalde- Munzig, Garsebach und Miltitz). Am 1. Januar 1999 kam Tanneberg hinzu, zum 1. November 2003 wurde Taubenheim eingemeindet. Schließlich besaß die Gemeinde Triebischtal rund 20 Ortsteile. Im Zuge der letzten Gemeindegebietsreform schlossen sich am 1. Juli 2012 dann die Gemeinden Triebischtal und Klipphausen zu einer neuen Gemeinde unter dem Namen Klipphausen mit nun über 62 km² Fläche zusammen.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zur Geologie des Nossen- Wilsdruffer Zwischengebirges

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

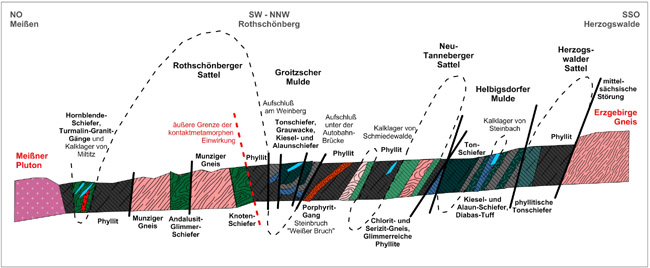

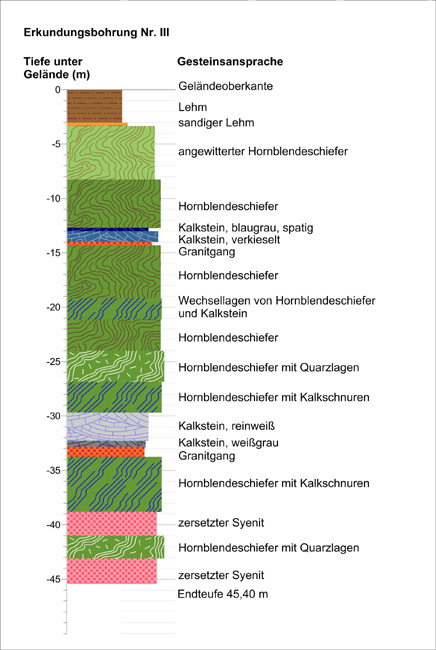

Überblick In seinem unteren Abschnitt durchschneiden die Täler der beiden Triebischflüsse das Nossen- Wilsdruffer Schiefer- oder Zwischengebirge bis hinunter zum Meißner Massiv und schufen dabei eine Fülle geologischer Aufschlüsse. Das Schiefergebirge ist gewissermaßen zwischen dem Erzgebirgsgneis und dem Meißner Pluton „eingeklemmt“ und setzt sich vorwiegend aus unterschiedlich stark metamorphen Schiefern vorwiegend altpaläozoischen Alters zusammen. Sie liegen heute als Tonschiefer, Phyllite, Grauwacken, Knotenschiefer oder Fruchtschiefer (Serizit- reiche Tonschiefer) oder Glimmerschiefer vor. Die Edukte der Schiefer wurden im Zuge der varistischen Faltung eingeengt und aufgefaltet. Während der Faltung wurden diese Schichten stark ineinander verschuppt und zudem durch mehrere, meist um NW- SE- Richtungen streichende Störungen versetzt.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Besonders die devonischen Schichten enthalten Diabase und Diabastuffe („Grünstein“), die von submarinem Vulkanismus zeugen. Als eine besondere Bildung wird außerdem 1851 (40003, Nr. 250) ein „Strahlstein“ aufgeführt, womit wohl ein erzmineralreicher Amphibolit bezeichnet wurde. Ein solches lokales Vorkommen wird in im Liegenden des im Munziger Wildermann Erbstolln angefahrenen Kalklagers beschrieben. Das Gestein enthält verschiedene Amphibole (vor allem den grünen Aktinolith), dunkle Glimmer (Biotit) und Pyroxene (vor allem Salit), außerdem das dunkelgrüne Mineral Epidot. In das Silur werden Kiesel- und Alaunschiefer eingeordnet, wie sie zum Beispiel im ehemaligen Steinbruch am Weinberg bei Rothschönberg aufgeschlossen sind. Unterkarbonische Tonschiefer überdeckten ursprünglich das Relief, sind heute jedoch nur noch in Muldenstrukturen erhalten. Alle diese Gesteinsschichten bildeten ursprünglich das „Dach“ der Freiberger Gneiskuppel, der sie im Südwesten an der mittelsächsischen Störung diskordant aufliegen. Im Norden hat sich im Oberkarbon am Ende der varistischen Faltungs- und Hebungsphase der Meißner Syenodiorit *) darunter geschoben. Syenodiorit ist wie der ältere Meißner Granodiorit ein Übergangsgestein zwischen Quarz- und Kalifeldspat (Orthoklas-) reichen Graniten und den Quarz- armen und vorwiegend Ca- Na- Feldspäte (Plagioklas) enthaltenden Dioriten. Die Syenite unterscheiden sich zusätzlich von den Dioriten dadurch, daß sie nie Hellglimmer (Muskovit) enthalten, dafür aber stets einen Anteil an eisenreichen Amphibolen (insbesondere die schwarzgrüne Hornblende). *) Nach jüngeren mineralogischen Untersuchungen ist das Gestein als Monzonit anzusprechen. Monzonite gehören zur Syenit- Gruppe, unterscheiden sich vom Syenit im engeren Sinne aber dadurch, daß der Plagioklas (Kalzium- Natrium- Feldspat) gegenüber den Orthoklas (Kalium- Feldspat) im Mineralbestand deutlich überwiegt. Da in der historischen Literatur diese Unterscheidung aber noch nicht getroffen wurde und stets vom „Syenit“ die Rede ist, verwenden auch wir im Weiteren ebenfalls die ältere Bezeichnung. In der Spätphase des oberkarbonischen Magmatismus intrudierte noch der „Rote Meißner Granit“ in diesen Komplex. Auch in der Umgebung des Magmatitkomplexes treten noch Apophysen des Granitkörpers als kleine Gänge granitischer Gesteine (Turmalingranit) auf. Im Burkhardswalder Grund nahe Munzig durchzieht ein größerer Porphyrgang die Gesteinsserien. Er setzt sich in südwestliche Richtung fort und ist im ehemaligen Steinbruch „Weißer Bruch“ südlich der Autobahnbrücke im Tal der Großen Triebisch nochmals aufgeschlossen. Porphyre liegen als Effusiväquivalent des Granites auch dem Meißner Massiv auf. Weiter südlich bilden sie die Ausfüllung einer mächtigen Caldera im heutigen Tharandter Wald. Als jüngste Bildung des oberkarbonischen Magmatismus sind neben dem Roten Meißner Granit im Zentrum des Meißner Magmatitkomplexes die Pechsteine anzusehen, die bei Garsebach an der linken oberen Talschulter anstehen und aufgrund ihrer Seltenheit als Geotop eingestuft sind. Der äußere Kontakthof des Meißner Plutons, in dem die Gesteine einer thermischen Beeinflussung unterlagen – verbunden mit Mineralneubildungen, wie Andalusit, Chlorit und Serizit – reicht noch mehrere Kilometer (bis nördlich von Rothschönberg) nach Südwesten.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Im unmittelbaren Kontaktbereich zum Meißner Plutonitkomplex (innerer Konakthof) wurden besonders die schon primär eisenmineralreicheren Diabastuffe in den hangenden Schiefern in schwarze Hornblendeschiefer umgewandelt. Über die Hornblendeschiefer schreibt W. Vogelgesang 1851, dieses Gestein „...bildet theils – und zwar vorherrschend – einen feinen und geradschiefrigen, in dünne ebenflächige Platten geschichteten Hornblendeschiefer, theils einen feinkörnigen, unregelmäßig zerklüfteten Hornblendefels, beide aus sehr festen und zähen Aggregaten von kleinblättriger oder kleinstrahliger, dunkellauchgrüner bis schwärzlichgrüner Hornblende mit sehr wenig Feldspath bestehend.“

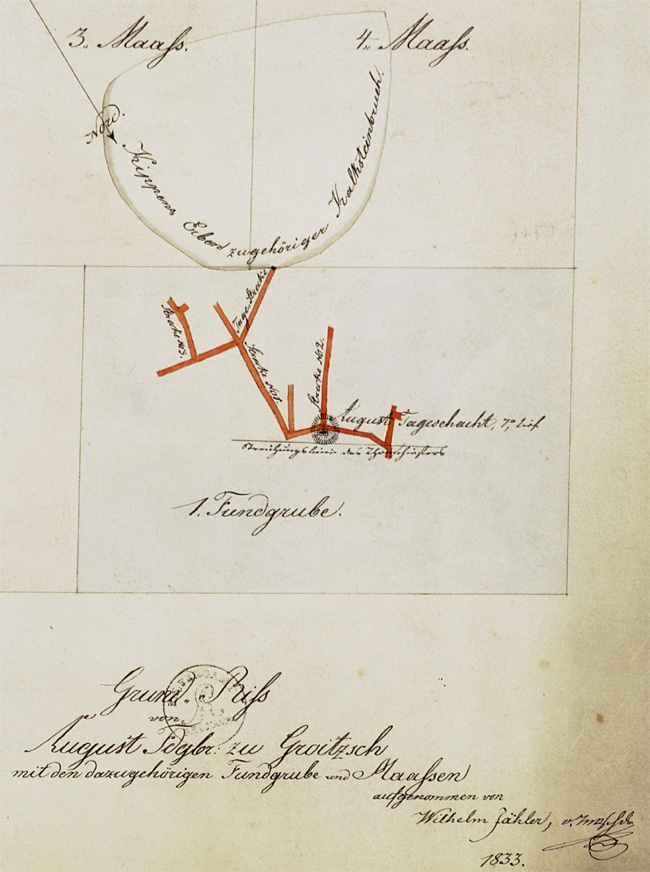

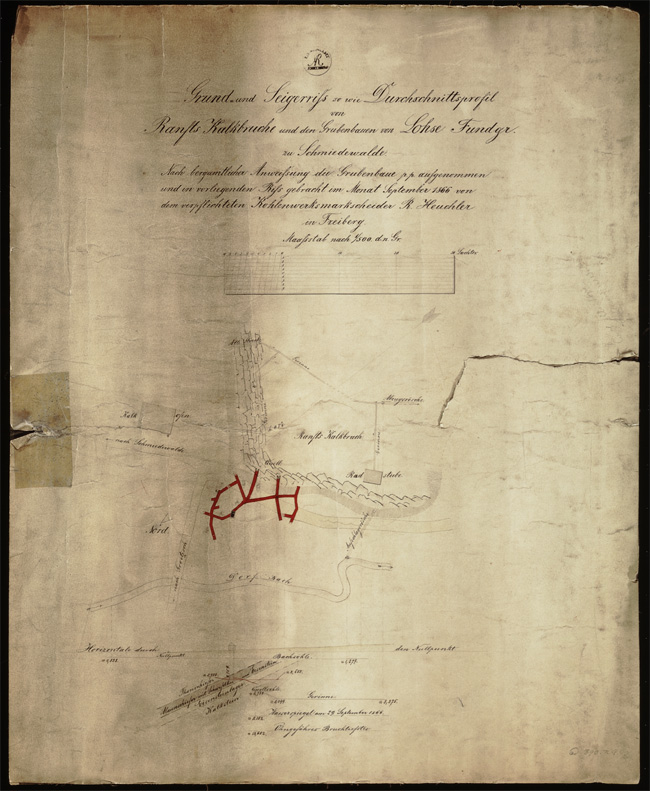

Die an mehreren Stellen in der Umgebung (Groitzsch, Burkhardtswalde,

Schmiedewalde) – z. T. in unmittelbarer Nähe der Kalkbrüche – abgebauten

Brauneisensteinlager (Limonit) sind durch Verwitterung dieser eisenhaltigen

Schiefer entstanden. Möglicherweise wirkten die Kalklager dabei als geochemische

Barriere, an der das Lösungsgleichgewicht in den Sickerwässern durch das

Hinzutreten von

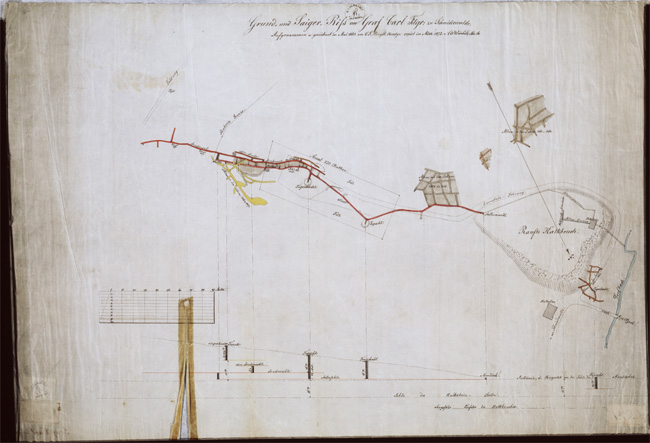

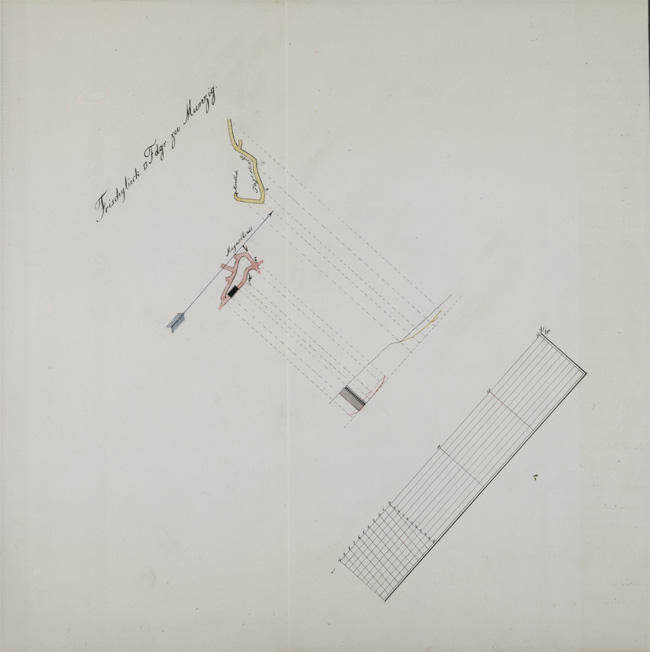

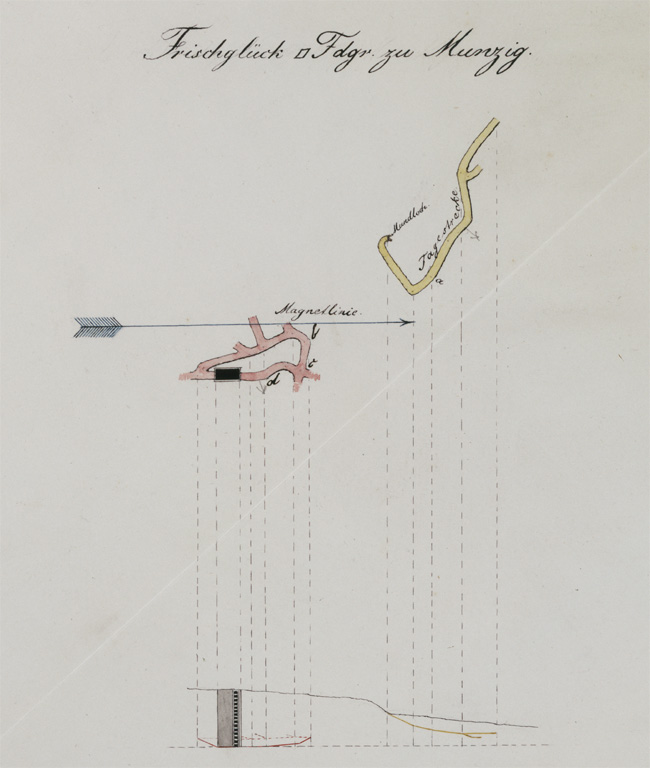

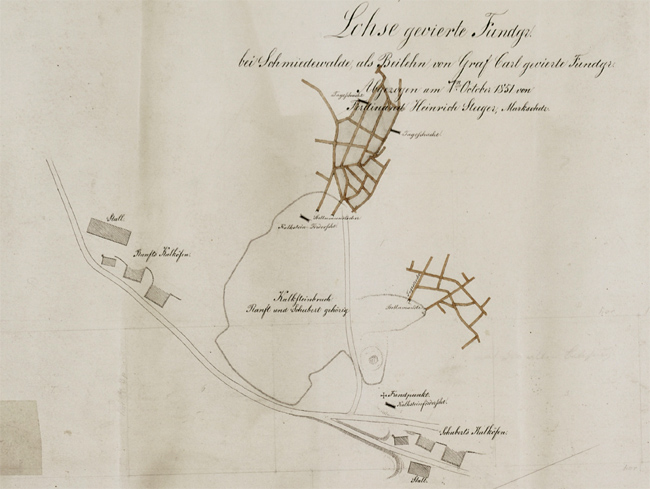

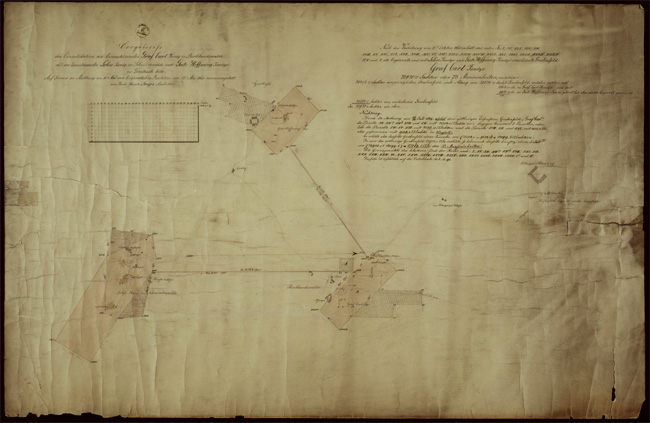

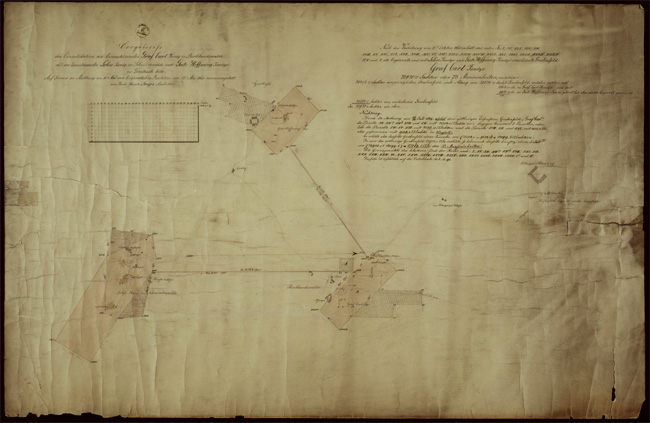

Mehrere kleine Eisenerzgruben bauten im Zeitraum 1830 bis 1877 auf diesen Brauneisenlagern, u. a. in Munzig (Frisch Glück Fdgr.), in Groitzsch (Gute Hoffnung Fdgr.), bei Burkhardswalde (Graf Carl Fdgr.) und in Schmiedewalde (Lohse Fdgr.). Nur in Taubenheim seien (nach 40073-1, Nr. 065) auch Eisenerz-Gänge (Unser Glück Stolln) bebaut worden. Beim Ort Robschütz wird im „Vollständigen Staats- Post- und Zeitungs- Lexikon von Sachsen“, Band 9, 1822, von August Schumann erwähnt, daß dieser Brauneisenstein auch als Ockerfarbe abgebaut wurde: „(Daneben) …setzt noch, gleich in der Nähe von Alt- Robschütz, an der nordwestlichen Seite desselben, in der Schlucht zwischen Alt- und Neu- Robschütz, ein ziemlich bedeutendes Lager von gelber Erde über, das bei einer mehrelligen Mächtigkeit bereits an mehrern Punkten seines zu Tage Austreichens abgebaut und das Gewonnene in einer dicht neben dem Kalkofen erbauten Schlämmerei zu der feinsten käuflichen Gelberde zugerichtet wird, welche ihrer Schönheit wegen sehr gesucht ist.“

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die intrudierten magmatischen Gesteine dürften auch zur Vererzung einiger Spalten und Klüfte beigetragen haben. In (40003, Nr. 250) werden für die Gänge, die im Wildemann Erbstolln bei Munzig angetroffen wurden, als Erzminerale hauptsächlich Pyrit, Bleiglanz und schwarze Zinkblende, untergeordnet auch Arsenkies angeführt, die von Quarz, Calzit und Ankerit begleitet werden – sie entsprechen also im Wesentlichen der Freiberger kiesig- blendigen Formation. Besonders im östlichen Talhang der Großen Triebisch bei Niedermunzig bauten mehrere Gruben auf diesen Erzgängen (u. a. Wildermann Erbstolln, Neuer Tiefer Hilfe Gottes Stolln, Johanna Erbstolln, Freundlicher Bergmann und Donat). Dieser Bergbau ist schon seit 1514 urkundlich belegbar und ist um die Mitte des 19. Jahrhunderts erloschen. Die Schichtenfolge wurde zuletzt im Zuge der alpidischen Faltungsphasen nochmals tektonisch beeinflußt, erneut emporgehoben und wieder eingeebnet. Während der Elster- Kaltzeit wurde die Hochfläche vom Gletschereis überfahren. Die paläozoische Schichtenfolge ist daher heute mit Lößlehmen, Hanglehmen und Feinsanden und in den Tallagen auch mit holozänen Auesedimenten von bis zu 10 m Mächtigkeit überdeckt. Insbesondere die Kies-Sandlagerstätten waren schon früher Gegenstand lokalen Abbaus und sind es z. T. bis heute (Sönitz, Piskowitz).

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Kalkvorkommen In diese wechselvolle Geologie sind nun außerdem eine ganze Reihe meist linsenförmiger Vorkommen von Kalkstein konkordant eingefaltet. Durch die intensive Verkippung der Schollen treten die Kalkvorkommen in mehreren Reihen angeordnet und besonders im Ausstreichen der silurischen und devonischen Schichtenfolgen auf. Die typische Linsen-Form der Kalklager entsteht während der Faltung durch Stauchung, Überschiebung und Auseinanderreißen einer möglicherweise einst bankförmigen Kalksedimentschicht oder primär isolierter Vorkommen (Riffkalke). Stratigraphisch werden die Kalklager in das Oberdevon eingeordnet (Lapp et al., 2021). Die Region fand schon immer großes Interesse bei den Geologen. Schon Petrus Albinus erwähnte 1590 Marmorvorkommen in der Region: „Wir wollen aber andere Arten der Steine / so wir unter die Marmora zehlen können / auch mit nennen / und nach den Farben ordentlich nacheinander erzehlen. Man findet in den Silberbergwercken in Meyssen einen weißen Marmor / fast wie Elfenbein / gleich wie man bey Elbingerode dergleichen grebt / und sonsten am Hartz. …“ (Meyssnische Bergk Chronica, XXI. Tittel: Von Marmoren und andern denselben verwandten Steinen im Lande zu Meyssen.) Nach Albinus‘ Beschreibung müssen die Marmorlinsen im Triebischtal also zuerst in den Stollen der Erzbergwerke entdeckt worden sein. Im nachfolgenden Kapitel XXII: Von den Werckstücken und anderen Felsen und etlichen Arten von mancherley Steinen im Lande zu Meyssen erwähnt Albinus dann, des „Kalcksteins haben wir in Meyssen auch keinen Mangel…“ In diesem Abschnitt führt er jedoch nur Rabenstein und Auerswalde bei Chemnitz, den Pirnaer Raum sowie Wildenfels als Abbauorte in Sachsen auf. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

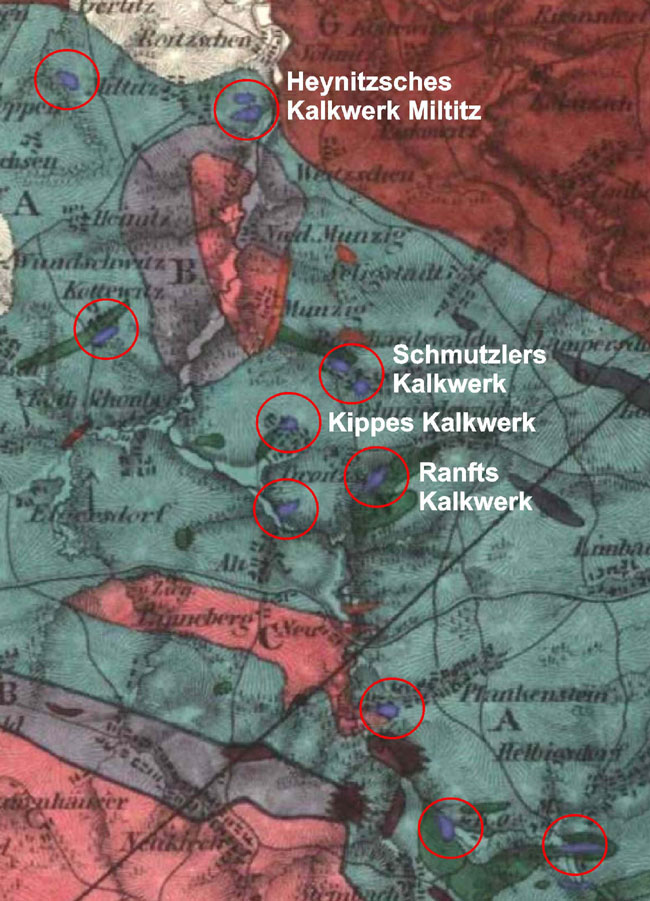

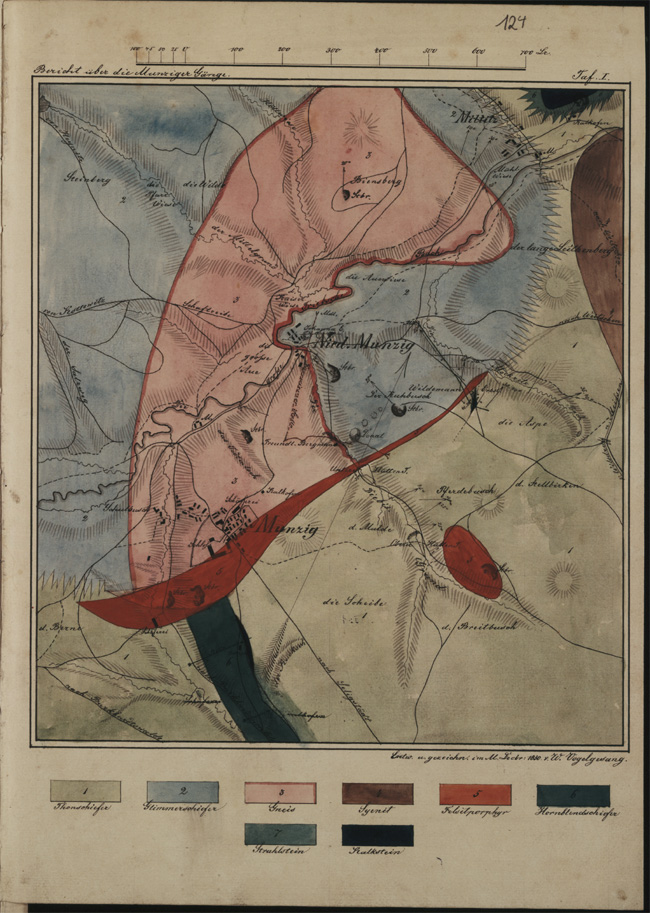

Einen Zwischenbericht mit Datum vom 20. August 1818 zu der am Ende des 18. Jahrhunderts begonnenen, geognostischen Untersuchung des Königreiches Sachsen, namentlich über die dabei „aufgefundenen Lagerstätten gemeinnützlicher und besonders brennlicher Fossilien,“ verfaßte „auf allerhöchsten Befehl“ der damalige Obereinfahrer Carl Amandus Kühn (40003, Nr. 59). Darin notierte er im zweiten Kapitel über den zwischen der Elbe und der Freiberger Mulde gelegenen Teil Sachsens (Blatt 63ff) im Abschnitt D. über Lagerstätten nicht brennlicher nutzbarer Fossilien (Blatt 98ff) seines Berichtes über die hiesigen Kalksteinvorkommen (Blatt 103ff): §37. d. Dergleichen im Triebischthale bei Miltitz, Burkerswalde und Kottewitz, Schmiedewalde, Grötzsch, Blankenstein pp. „Eine große Anzahl z. Th. mächtiger Kalklager setzt hiernächst in dem Triebischthale, oberhalb Meißen auf. Zuerst gibt es hier oberhalb Miltitz 2 solcher Lager, von denen das nördlichste wenigstens über 12 Ellen mächtig ist, und einen ziemlich dichten, blaulichgrauen Kalkstein führt, aber zur Zeit nicht bebaut wird, und das 200 Schritt südlicher gelegene, 15 bis 18 Ellen starke, aus reinem und weißen Kalkstein bestehet, auf dem seit 1779 ein wichtiger Bruch im Gange ist. Ein 3tes Lager hat man in Burkerswalde und Kottewitz ausgerichtet. Es wird an beiden Punkten bebaut, jedoch kennt man seine Mächtigkeit noch nicht genau. Ein 4tes Lager setzt bei Schmiedewalde auf. Es ist 4 Ltr. mächtig durchsunken worden, ohne daß noch sein Liegendes erreicht worden ist. Ferner kommt ein 5tes Lager unterhalb und ein 6tes und 7tes sogleich oberhalb Grötzsch vor. Das untere ist 5 – 6 Ellen mächtig, das mittlere 7 und das oberste noch etwas darüber. Alle drei werden vom Triebischtahle aus bebaut und führen, so wie auch das 3te und 4te der gedachten Lager, einen blaulichgrauen, fast schon dichten Kalkstein...“ Auch das Kalktuff- Vorkommen bei Robschütz wurde bereits von Carl Amandus Kühn etwas weiter unten in seinem Zwischenbericht erwähnt (40003, Nr. 59, Rückseite Blatt 109f): §43. d. Kalktuff bei Robschütz und Klosterbuch. „Endlich findet sich bei Robschütz ohnweit Meißen ein ansehnliches Lager von Kalktuff, welches man in neuerer Zeit auch zu benutzen nicht unterlassen hat. Ein ähnliches Lager hat sich aber ohnlängst auch zu Klosterbuch (oberhalb Leisnig, am rechten Ufer der Freyberger Mulde gelegen) im rothen Grunde daselbst vorgefunden. Es hat an einzelnen Punkten eine Mächtigkeit von mehr als 10 Ellen und zieht sich wenigstens 250 – 300 Schritte in gedachtem Grunde fort.“ Das Blatt X der 1845 erschienenen Geognostischen Karte des Königreichs Sachsen zeigt uns dann die damals hier bekannten Kalksteinvorkommen.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

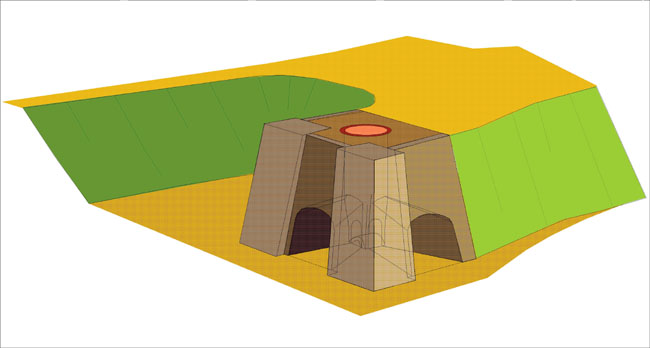

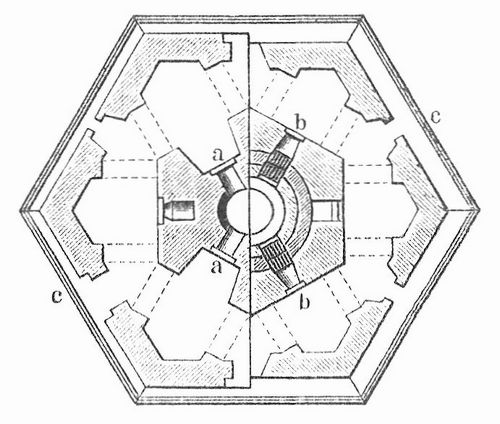

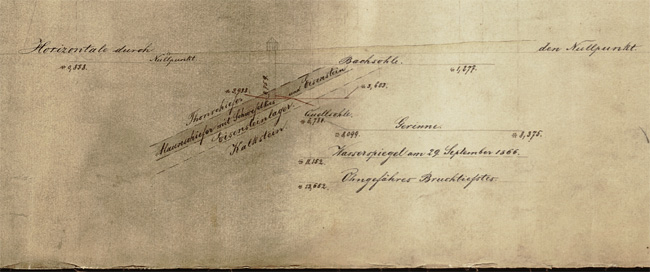

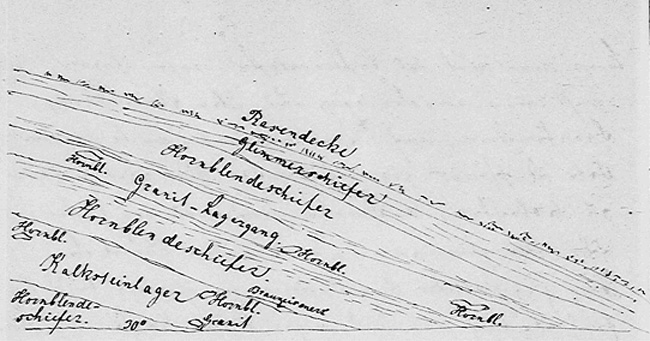

Auch Bernhard von Cotta *) besuchte das Triebischtal. Er hinterließ uns in seinem Brief an Dr. C. C. von Leonhard, Professor für Mineralogie an der Universität zu Heidelberg, eine ausführliche Beschreibung und nachstehende Skizze des Kalksteinbruchs bei Miltitz aus dem Jahr 1834. Zur Erläuterung der Zeichnung schreibt er: „Zuoberst sehen Sie ein dunkelfarbiges Schiefergestein (a), welches sich auch in der Mitte wiederholt, und aus Hornblendeschiefer besteht, der jedoch oft in grauen Glimmerschiefer übergeht, ohne dass man irgend eine Grenzlinie zwischen beiden wahrnehmen könnte. Nur aus heruntergefallenen Bruchstücken kann man dieses Phänomen beurtheilen, da die Felswand selbst sich ohne hohe Leiter nicht besteigen lässt. Das erste auffallende Lager von oben herein ist hierauf eine 4 bis 6 Fuss mächtige Granitbank (b), das zweite, am Boden des Bruches, eine 8 bis 25 Fuss mächtige Lager- förmige Kalkmasse (c). (Das Kalklager besaß also im Ausstrich im Tagebau zirka 2,5 m bis 7,5 m Mächtigkeit.) Alle diese Gesteine zeigen theils durch ihre Schieferung im Innern, theils durch ihre äusseren Begrenzungen, ein unter sich paralleles Fallen von etwa 20° gegen NW. Das Gehänge ist mit Schutt und Gerölle bedeckt (d).“ *) Eine Anmerkung: Da der Name Cotta sowohl mit, als auch ohne Adelsprädikat in der Literatur auftaucht, haben wir einmal nachgeforscht. Tatsächlich wurde den Brüdern Friedrich Wilhelm (1796-1874), Friedrich August (1799-1860) und Carl Bernhard (1808-1879) im Jahr 1858 auf ihren Antrag das Adelsprädikat wieder verliehen, so daß die Schreibweise Bernhard von Cotta nicht falsch ist. Der vielleicht adlige Ursprung der Familie von Cotta liegt jedoch tief begraben im Dunkel der Geschichte. Als Ahnherr der Cotta´s gilt Bonaventura Cotta (um 1370-1430), ein aus Mailand stammender Adliger, der als kaiserlicher Rat in Eisenach ansässig wurde. Angeblich habe Kaiser Sigismund 1420 wegen ihrer Treue zum Kaiser und der Tapferkeit in Kämpfen gegen damalige Reichsfeinde die Familie Cotta in den Adelsstand erhoben. Der Adelsbrief soll aber nach einem Stadtbrand 1752 in Ilmenau verschollen sein. Ihr Vater Johann Heinrich Cotta (1763-1844), der insbesondere als Begründer der forstlichen Fachschule in Tharandt bekannt ist, hat den Adelstitel aufgrund seiner bürgerlich- demokratischen Einstellung jedenfalls ganz bewußt nicht geführt. Obwohl schon 1817 dazu aufgefordert, unternahm er nie Schritte zur Wiedererlangung des Adelsprädikates. Friedrich Wilhelm Cotta beschrieb seine Einstellung 1860 so: „Mein Vater, der zwar oft genug Adligen gegenüber kränkende Zurücksetzung erfahren, indeß durch seine Verdienste sich ein großes Ansehen erworben und in eine Stellung gebracht hatte, in welcher er den Adel entbehren zu können glaubte, lehnte ab, weil er meinte, seine Söhne möchten sich doch hervortun, dann würden sie keiner Adelserneuerung bedürfen, weil er sich außerdem für zu wenig wohlhabend erachtete, um einen solchen Schritt zu tun, und weil er überhaupt der Hoffnung lebte, daß es mit den Bevorzugungen des Adels zu Ende gehen werde.“ Durch diese Einstellung und durch seine naturwissenschaftliche Ausbildung (die älteren Brüder arbeiteten wie der Vater an der späteren Kgl.- Sächs. Forstakademie) geprägt, nahm auch Bernhard Cotta an der Märzrevolution 1848 teil, wurde jedoch 1849 begnadigt. Bereits ab 1832 hatte Bernhard Cotta unter Leitung von Carl Amandus Kühn an der Geognostischen Karte von Sachsen mitgearbeitet, ab 1835 übernahm er mit Carl Friedrich Naumann die Leitung dieser Arbeiten. Ab 1842 hatte er den Lehrstuhl für Geognosie an der Bergakademie inne und vollendete 1845 die Geognostische Beschreibung des Königreichs Sachsen. 1862 wurde er aufgrund seiner Verdienste zum Bergrat berufen. Da wir an dieser Stelle aber noch im Jahre 1834 sind, verzichten wir im Weiteren auf das Adelsprädikat.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

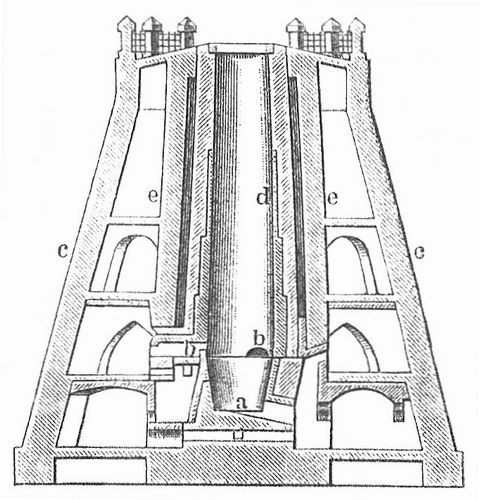

B. Cotta beschreibt weiter den Miltitzer Kalk wie folgt: „Der körnige Kalkstein wurde an dieser Stelle schon seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts (also um 1750) abgebaut, zuerst steinbruchweise, jetzt unterirdisch durch Pfeilerbau, der bei Fackelschein befahren einen grossartigen Eindruck hervorbringt. Dieser Kalkstein ist nach allen Richtungen zerklüftet, und auf den Klüften stets mit rothem Eisenoxyd überzogen, so dass seine Masse im Ganzen als rother Streif im dunkelfarbigen Schiefer erscheint. Im frischen Bruche aber ist er gewöhnlich rein weiss und vollkommen körnig blätterig, selten ins Röthliche oder Grauliche spielend. Auch Drusenräume, mit skalenoedrischen Krystallen besetzt, finden sich im Innern, doch selten. Seine Grenzen gegen den Schiefer sind stets sehr scharf, im Grossen oft, im Kleinen selten Wellen-förmig, oder, wie es aus umherliegenden Bruchstücken hervorgeht, verzahnt, in der Weise, dass der Kalk Gang- förmig in den Schiefer eingedrungen ist. Merkwürdig sind besonders die manchfachen Kontakt- Erscheinungen, welche an diesen Grenzen sich finden. Gegenwärtig lässt sich am anstehenden Gestein über Tage nur die obere Grenze beobachten; hier ist der Schiefer zunächst dem Kalk gewöhnlich sehr verwittert und, wie es scheint, an sich selbst herumgerieben, ohne jedoch eigentliche Rutschflächen zu zeigen. Braunes Eisenoxyd, kleine Kalkfragmente enthaltend, dient oft als Zwischenlage, und ein anderes ähnlich vorkommendes pulveriges Mineral ist wahrscheinlich Mangan. Noch auffallender und schöner sind die Kontakt- Erscheinungen, die man an ausgeförderten Stücken beobachtet, und die, wie ich vermuthe, von der unteren Grenze herstammen. Der körnige Kalk ist hier dicht mit dem Hornblendeschiefer zusammengeschmolzen, welcher letztere in seiner Nähe gänzlich verändert, viel fester, blasser von Farbe und undeutlich schieferig geworden ist; er verhält sich zum unveränderten etwa so, wie am Harz gewisse Hornfelse zum Grauwackenschiefer. Einige scharfkantige Bruchstücke sind rings vom körnigen Kalksteine umschlossen, der hier an der Grenze zuweilen viel feinkörniger, (fast dicht und Chalzedon- artig) oft mit einem bräunlichen Rande umgeben ist. Besondere Mineralien als Produkte der gegenseitigen Einwirkung linden sich ein: Eisenkies in ziemlicher Menge, kleine schwarze Magneteisenkörner und feine prismatische Krystalle eines bis jetzt nicht näher bestimmten Minerals. …“ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Vergleich mit dem

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Mit seiner Einschätzung, daß der Miltitzer Weißkalk magmatischen Ursprungs sei, prägte B. Cotta noch lange Zeit den Streit zwischen „Neptunisten“ und „Plutonisten“ mit. Gustav Leonhard führt 1851 in seinen Grundzügen der Mineralogie, Geognosie, Geologie und Bergbaukunde den Miltitzer Kalk als Beispiel an und beruft sich dabei auf Cotta: „Körniger Kalk gilt Manchen als ein metamorphisches Gestein, als ein umgewandelter neptunischer Kalkstein. Lehrreiche Beispiele bestätigen aber, daß wenigstens ein Theil des körnigen Kalkes nicht allein plutonischer Herkunft, sondern auch wahrhaft eruptiver Natur ist. Bei Miltitz unfern Meißen durchsetzt derselbe Hornblendeschiefer, schließt Bruchstücke desselben ein und hat denselben an Berührungsstellen in Hornfels- artiges Gestein umgewandelt. Sehr beachtenswert ist überdieß der Umstand, worauf Cotta besonders aufmerksam machte, daß der Miltitzer Kalk noch Brocken von Granit und von Quarz- führendem Porphyr umschließt, Gesteine, welche gar nicht in der Umgebung von Miltitz zu Tage gehen, demnach in der Tiefe vorhanden sein müssen.“ Doch weiter bei Cotta 1834: „Vergleicht man nun aber die Erscheinungen, unter welchen dieser Kalkstein bei Miltitz auftritt, mit denen, welche man an den anderen körnigen Kalksteinen, weiter oben im Triebischthale, (und in dessen Nähe) bei Schmiedewalde, Burkhardsdorf (er meint sicher Burkhardswalde), Blankenstein, Steinbach und Helbigsdorf beobachtet, und vergleicht man ferner diese Gesteine selbst mit jenem, so ergeben sich eine Menge wesentlicher Unterschiede. Was zunächst das Gestein selbst betrifft, so sind alle jene anderen Kalksteine in hiesiger Gegend mehr grau von Farbe und weniger krystallinisch; nie durchaus weiss, sondern höchstens von weissen krystallinischeren Lagen in der Richtung der Lagerung durchzogen, in der Art, dass oft eine auffallende Streifung dadurch entsteht: ein Wechsel von grauen und weissen Streifen, die auf merkwürdige Weise gebogen, durcheinander gewunden und aneinander abstossend, aber immer der Lagerung mehr oder weniger parallel erscheinen. Diese Kalksteine entsprechen alle in vieler Beziehung dem Tharander, …; nur so viele Drusen und Braunspathadern enthalten sie nicht, wahrscheinlich weil sie von keinen Porphyr- Gängen durchbrochen sind, wie der hiesige. Die fremdartigen Mineralien in den Drusenräumen des hiesigen Kalksteins – Braunspath, Schwerspath, Gyps, Bleiglanz, Eisenkies, Blende u. s. w. – schreibe ich der Einwirkung des später emporgedrungenen Porphyrs zu.“ Von Interesse ist, daß B. Cotta den grauen Kalk an dieser Stelle als nicht für Miltitz eigentümlich beschreibt, woraus man folgern könnte, daß im Jahr 1834 der „Blaue Bruch“ noch nicht existierte. Dagegen vermerkt C. C. Leonhard aber bereits 1808 in seinem Handbuch einer allgemeinen topographischen Mineralogie: „…der Kalk bildet hier ein mehrere Lachter mächtiges Lager, selten erscheinen in ihm Drusen von Kalkspathkrystallen. Über dem Kalk liegt Hornblendeschiefer, in der Mitte desselben trifft man wieder auf ein Lager, das meist aus einem Gemenge von fleischrothem Feldspath, Quarz und Glimmer besteht. Über dem Hornblendeschiefer findet man wieder Kalkstein, der aber von dem der tiefen Lage sehr verschieden und in welchem nicht selten Hornblende fein eingesprengt ist.“ Das Graukalklager oberhalb muß ihm also bereits bekannt gewesen sein.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Über den Kalkstein von Miltitz schreibt W. Vogelgesang 1851: „Der

Kalkstein selbst ist theils schneeweiß oder rötlich weiß und dann mittel-

bis kleinkörnig und ausgezeichnet krystallinisch und Drusenräume

einschließend, die mit großen Kristallen von Kalkspath erfüllt sind,

theils erscheint er gräulich weiß bis licht aschgrau, feinkörnig bis dicht

und mit muschligem und kleinblättrigem Bruch... Hie und da zeigt der

Kalkstein große (Hohlräume), die man nicht so sehr für Drusenräume als für

Auswaschungen durch Wasser halten muß, welches auf den Ablösungen und

Klüften der Lager in ziemlich reichlichen Mengen cirkuliert.“

Zirkulierendes Wasser, das natürlich

irgendwo als Quelle wieder zutage tritt, ist auch für die Entstehung des

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die beiden Varietäten des Kalksteins treten nordwestlich der Triebisch zwischen Miltitz und Roitzschen in voneinander gänzlich getrennten Lagern auf und wurden hier auch als „Weißkalk“ bzw. „Graukalk“ bezeichnet. Der graublaue Kalkstein bildet das hangende Lager. Seine Färbung entsteht durch Gehalte an Kohlenstoff, sowie durch Einschlüsse von Epidot, sowie Kalzium- reichen und bräunlichen Granaten (Grossular, Andradit). W. Gotte nennt im Gutachten von 1952 außerdem das Mineral „Malakolith“ – eine inzwischen ungebräuchliche Bezeichnung für das Mineral Diopsid (Augit) aus der Pyroxengruppe.

Der Weißkalk hingegen enthält keinerlei Kohlenstoff, was auf die

thermische Beanspruchung durch den unweit darunter liegenden Syenodiorit

hinweist. Mit der

Die Gesteine des Nossen- Wilsdruffer Schiefergebirges und mit ihnen auch die Miltitzer Kalksteine wurden nach ihrer Ablagerung im Oberdevon nämlich gleich zweifach metamorph überprägt: Zunächst kam es während der varistischen Faltung im Karbon zu einer relativ geringgradigen, grünschieferfaziellen Regionalmetamorphose. Als in der Spätphase der varistischen Faltung im Oberkarbon dann die Magmatite das Meißener Massivs aufstiegen, kam es in deren Umfeld auch zur thermischen Beanspruchung (Kontaktmetamorphose) der überlagernden Gesteine (Lapp et al., 2021). Besonders der Weißkalk wird häufig als „Miltitzer Marmor“ bezeichnet. Auch in anderen Abbaugebieten werden kontaktmetamorphe und oft farbig texturierte Kalksteine sehr oft vereinfachend unter der Handelsbezeichnung „Marmor“ verkauft. Im petrographischen Sinn sind Marmore Metamorphite, die mindestens 50 Volumenprozent Calcit, Dolomit oder seltener Aragonit enthalten. Fast immer gehören sie zu den Paragesteinen, das heißt, sie sind aus Sedimentiten hervorgegangen. Viele bestehen fast nur aus einem der Karbonate (d. h. sie sind monomineralisch). Die durch Rekristallisation neu gebildeten Kristallkörner des Calcits sind bei einem „richtigen“ Marmor zumeist mit bloßem Auge erkennbar. Damit während der Metamorphose aus dem Kalkstein ein Marmor entsteht, muß der Prozeß isochem (ohne Stoffzufuhr) ablaufen. Ist dies nicht der Fall oder waren die Sedimente schon primär uneinheitlich zusammengesetzt, bilden sich durch chemische Reaktionen der Karbonate mit Aluminiumsilikaten sogenannte Kalksilikatfelse. Findet zusätzlich eine Stoffzufuhr statt (Metasomatose), können sogenannte Skarne entstehen, die abbauwürdige Gehalte von Zinkblende, Zinnstein und anderen Erzen aufweisen können. Rötliche Verfärbungen kommen in Miltitz durch Gehalte von Hämatit (Eisenoxid) und bräunliche Verfärbungen durch Verwitterung der Eisenoxide zu Limonit (Eisenhydroxid) zustande. An den Grenzen zum Schiefer soll außerdem eisenreicher, schwarzer Turmalin (Schörl), Pyrit und Pyrrhotin (Magnetkies) vorgekommen sein (vgl. B. Cotta, 1834). |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Die Autoren

des „Kalkwerksbetriebs in Sachsen“, Wunder, Herbrig und Eulitz, führten

1867 die folgenden Kalkwerke im Gebiete des „Urthonschiefers“

entlang der Triebischtäler auf:

k. A. = keine Angabe. Wie man leicht sieht, sind in der Region Magnesium- (Dolomit-) arme oder nahezu gänzlich Magnesium- freie Kalksteine bzw. Calzit- Marmore vorherrschend. Niedrige Kalkgehalte stehen gewöhnlich mit hohen Anteilen von Silikaten („Unlösliches“) in Zusammenhang. Die Tabelle nennt uns auch einige

Namen, die uns im

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Größere Störungen oder Verwerfungen der Kalklager sind eher selten und wurden daher in den Akten festgehalten. So wurde im Neuen Lager bei Miltitz eine näherungsweise parallel zum Tagesfallort (mit 120° Streichen) und 65° bis 70° nach Nordost einfallende Störung (der „Verwerfer“) mit einer Sprunghöhe von 7 m bis 9 m angetroffen. Auch in der Lohse Fundgrube bei Schmiedewalde wurde eine Verwerfung mit ähnlicher Sprunghöhe im Schacht durchteuft. Wie schon von Cotta bemerkt, sind in die Kalklager mehrfach Lagen von Schiefer eingefaltet (vgl. u. a. 40037, I17625). In den Randbereichen werden solche Einlagerungen oft dünnblättrig und treten in zahlreichen Schichten auf, so daß die Qualität des Kalksteins bis zur Bauunwürdigkeit absinkt. Umgekehrt kommt es, besonders stark in den Munziger Vorkommen östlich der Triebisch zu „Inhibitionen“ im umgebenden Schiefer, die so stark sein können, daß man dort das Nebengestein mit hereingewinnen könne (40003, Nr. 250).

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte sich die

Auffassung einer metamorphen Entstehung des Marmors aus Kalkstein durchgesetzt

und im Jahr 1889 ordnet A. Sauer in den „Erläuterungen zur geologischen Specialkarte

des Königreichs Sachsen, Section Meißen“ die

Kalklager der Kontaktzone des Meißner Plutons zu:

„III. Der Contacthof des Syenites der Section Meißen Geologisch und pertographisch zerfallen diese Gesteine in zwei Hauptgruppen: a) in die Lager von krystallinem Kalkstein..., und b) in die das Nebengestein bildenden Schiefergesteine. ... Der krystalline Kalkstein bildet bei Miltitz zwei, in nur 100 m horizontaler Entfernung von einander am Gehänge ausstreichende Lager, von denen das südliche, das Hauptlager, noch gegenwärtig in Betrieb ist, während das nördliche, höher am Gehänge liegende, auch nach der Qualität des Kalksteins weniger werthvolle, nur zeitweise abgebaut wurde. Das untere Hauptlager, von Tage herein durch einen mächtigen Pfeiler- und Weitungsbau zugänglich, besteht in der Hauptsache aus weissem, schwach gelblichem, grünlichem oder graulichem ziemlich grobkörigem oder feinkörnig- krystallinem Kalkstein. Der bestehenden, ... Analyse zufolge besitzt derselbe eine sehr reine Beschaffenheit... Dieser Kalkstein führt zuweilen kleinere... bis über erbsengrosse, allseitig, jedoch mit schwacher Abrundung der Ecken und Kanten, ausgebildete Krystalle von Pyrit, lokal auch Ausscheidungen von sehr grobspätigem Calzit, enthält ferner hier und dort Hohlräume mit Stalactiten, ist ganz unregelmäßig durchklüftet und auf den Kluftflächen mit dünnen Häuten von Eisenoxidhydrat überzogen. Die Mächtigkeit des Lagers schwankt zwischen 1 und 12 m, was daher rührt, daß die hangenden und liegenden Grenzflächen nicht eben, sondern flachwellig gestaltet sind, sich zuweilen gleichzeitig einander nähern und dann die Mächtigkeit des Lagers bis auf ein Geringes zusammendrücken. Auf der Sohle des Lagers von Tage aus einfahrend, kann man sehr gut die unebene Gestaltung desselben... beobachten. Die das Kalklager begleitenden Schiefer, ... stellen einen aus dünnplattigen ebenschiefrigen Gesteinen bestehenden Complex dar, in welchem grau- bis schwärzlichgrüne Hornblendeschiefer entschieden vorwalten. Mit diesen verbinden sich Lagen von weissem krystalliinischem Kalkstein, die in unendlicher Wiederholung mit dem schwarzgrünen Hornblendeschiefer eine ausgezeichnet gebänderte Structur erzeugen, bald dünne Schmitzen bilden oder zu größeren und kleineren linsenförmigen Massen sich aufblähen... Das nördliche, hangende und deshalb höher am Gehänge aufgeschlossene Kalklager verdankt seine technisch minderwerthige Beschaffenheit sowohl der nicht geringen und sehr beständigen Beimischung verschiedener Silikatbestandtheile, als auch der weniger einheitlichen Entwickelung des Kalkflözes, indem dasselbe mehr einen dick- bis dünnbankigen Kalkschiefer darstellt, der mit Hornblendeschiefer und biotitreichen Lagen vielfach wechselt und mit diesen in verworrenster Weise zusammengestaucht und gefaltet erscheint.“

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

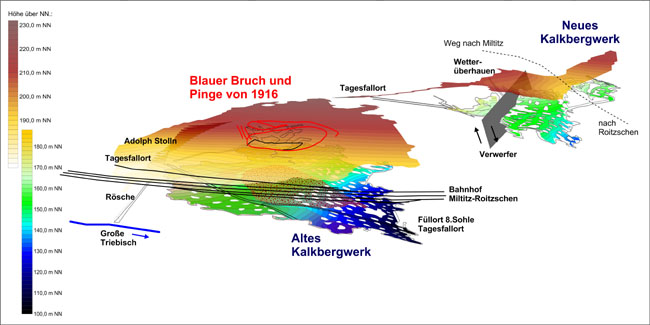

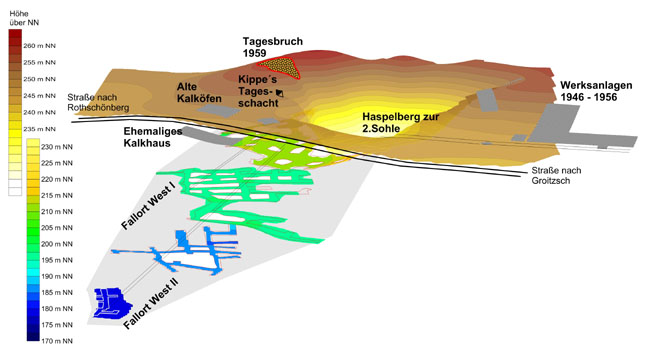

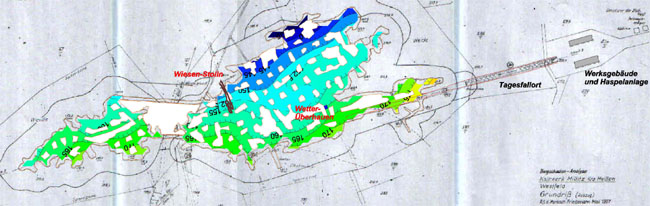

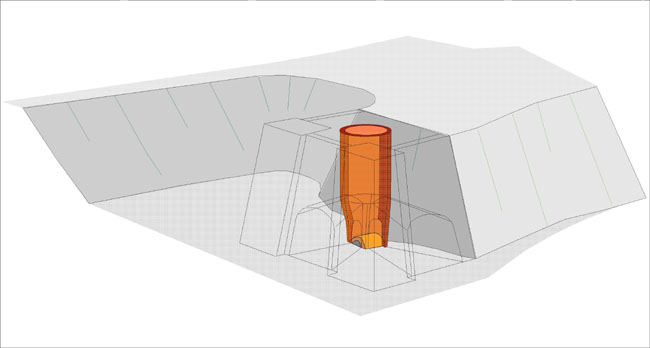

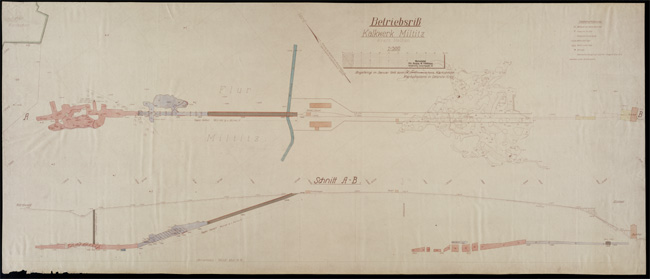

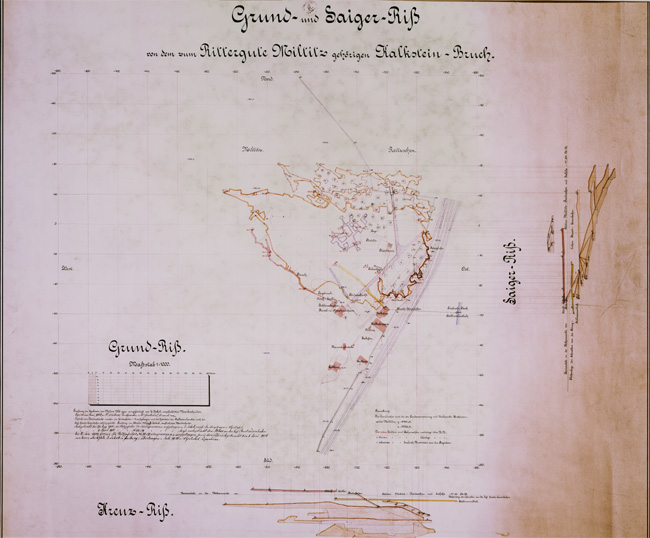

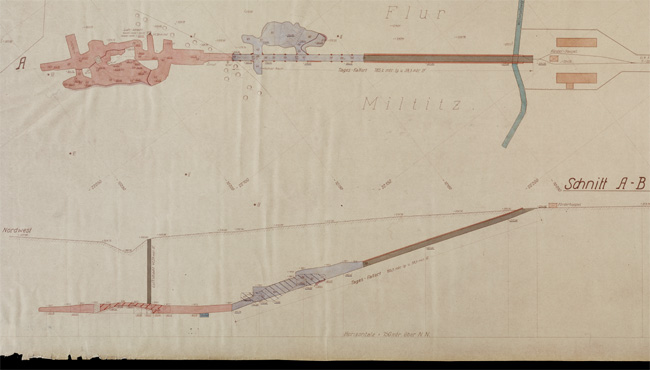

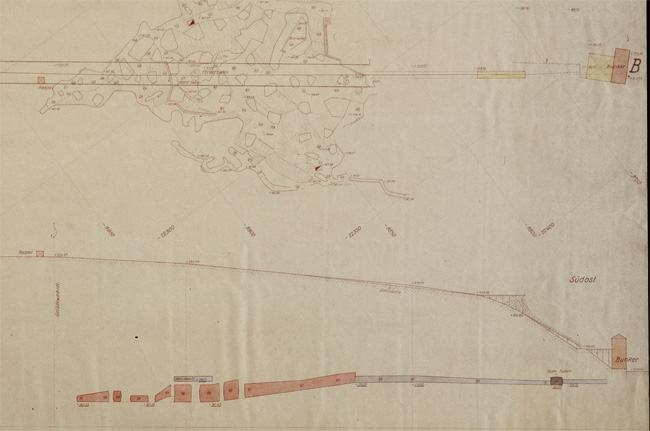

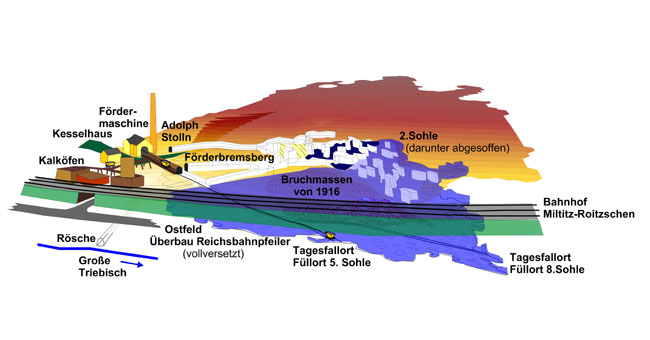

Die beiden Miltitz'er Kalklager am NW- Hang der Triebisch besitzen jeweils eine streichende Länge von 200 m bis 250 m und fallen in nordöstlicher Richtung mit 16° bis 30° Neigung ein. Die Baue erreichten 15,4 m saigere Höhe, was entsprechend der Neigung eine Mächtigkeit der Lager von bis zu 13 m bedeutet. Zum seitlichen Rand hin wird die Mächtigkeit schnell geringer, der Abbau wurde bei unter 3 m Mächtigkeit gewöhnlich aufgegeben. Ganz ähnlich ist das Kalklager bei Groitzsch aufgebaut, allerdings fällt das Kalklager deutlich steiler in westliche Richtung. Auch hier ging der Abbau vom Ausstrich des Lagers an der Oberfläche aus und erfolgte zunächst im Tagebau. Mit zunehmender Abraummächtigkeit (1884 bis zu 9 m; 1902 bereits bis zu 16 m) war man gezwungen, zum Tiefbau überzugehen. Ab 1900 wurden die ersten Weitungen aus dem Weststoß des Tagebaus heraus aufgefahren und ein Strossenaushieb angelegt (1. Sohle des späteren Tiefbaufeldes). Das noch bis 1955 in Abbau stehende Tiefbaufeld besitzt etwa 150 m Ausdehnung in Nord- Süd- und etwa 100 m Ausdehnung in Ost- West- Richtung. Aufgrund des steileren Einfallens liegen die vier Tiefbausohlen unterhalb der westlichen Tagebausohle teilweise übereinander. Auch hier erreichten die Baue (auf der 3. Sohle) bis zu 11,5 m saigere Höhe, jedoch sind die Abbaue der einzelnen Sohlen untereinander – abgesehen von den Fallorten sowie mehreren Blindschächten zur Wetterführung – nicht durchschlägig. Man ließ Schweben von 3,5 m bis 4 m Mächtigkeit zwischen den Sohlen stehen. Anfang der 1950er Jahre wurde mit dem Fallort West II noch die 5. Sohle ausgerichtet. Abbau erfolgte bis zur Einstellung 1955 jedoch nur noch auf der 4. Sohle, die weitere Aus- und Vorrichtung wurde dann abgebrochen.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

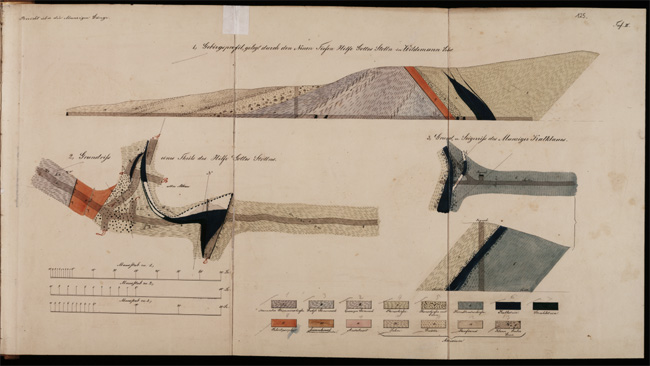

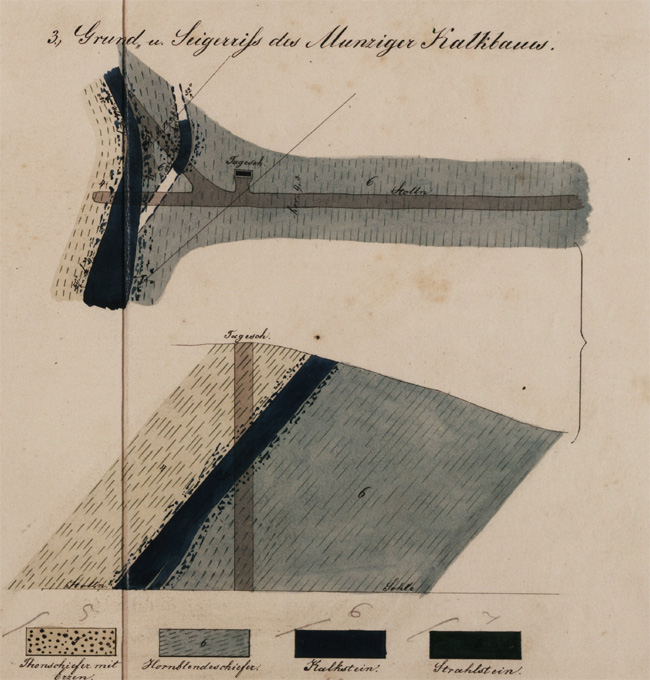

Weitere Kalkvorkommen Unweit südlich von Miltitz am südöstlichen Gegenhang des Triebischtals finden sich bei Munzig (in einem Stollen „200 Schritt oberhalb der Schäferei“) auch steil aufgerichtete Kalklager mit einem Einfallen von bis zu 70°. Bei dieser Grube dürfte es sich um die Frisch Glück Fundgrube handeln, die außer Kalkstein auch Brauneisen hereingewann. Ein im Wildemann Erbstolln bei Niedermunzig angefahrenes Kalklager ist zu einem steil aufgerichteten Körper zusammengestaucht.Diese beiden Vorkommen wurden 1851 von Bergmeister W. Vogelgesang detailliert beschrieben, freilich nur anhand der damals zugänglichen Tiefbauaufschlüsse. Demnach trümert in beiden Vorkommen eine einheitliche und bis zu drei Lachter mächtige Bank in ein hangendes und ein liegendes Lager auf, welches jedes für sich schnell an Mächtigkeit verliert. Die Kalklager folgen weiter südlich in Munzig außerdem recht genau der Grenze zwischen hangendem Fruchtschiefer und liegendem Hornblendeschiefer, wirkten möglicherweise also auch als „thermische Barriere“ gegenüber der Kontaktmetamorphose.Die größten Mächtigkeiten der Kalklager werden in Schmiedewalde erreicht, wo ein mit 20° bis 30° nach NO fallendes Kalklager von bis zu 25 m Mächtigkeit im Tagebau gewonnen wurde. In Burkhardtswalde erreichte das Kalklager im Schmutzler`schen Kalkbruch etwa 6 m Mächtigkeit und ist mit 25° bis 40° nach NO geneigt. In den Akten des Landesbergamtes (40024-12, Nr. 017) werden die im Jahr 1884 in der Region aktiven Kalkwerke im Bezirk der Amtshauptmannschaft Meißen aufgeführt:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die südlicher liegenden Kalkvorkommen ordnet K. Pietzsch in der 1916

erschienenen 2. Auflage der „Erläuterungen zur geologischen

Specialkarte des Königreichs Sachsen, zur Section Tanneberg- Deutschenbora“

folgendermaßen verschiedenen geologischen Einheiten zu:

„III. Die phyllitische

Schichtengruppe ... Einlagerungen von Kalkstein sind (in dieser Formation) an zwei Stellen bekannt... Das eine Lager ist mit dem Rothschönberger Stollen bei etwa 320 m nordöstlicher Entfernung vom 1. Lichtloche überfahren worden... Das andere Lager liegt in der Nähe der Kirche von Blankenstein und wurde unterirdisch abgebaut... IV. Das

Altpaläozoikum ... Der als silurisch aufzufassende Kalkstein hat eine feinkristalline bis dichte Beschaffenheit und besitzt graue bis dunkelgraue Farbe. Häufig ist er auch infolge einer mehr oder minder dünnschichtigen Wechsellagerung von helleren und dunkleren Lagen grau und weiß gestreift. Die weiße Farbe und die z. T. grobkristalline marmorartige Beschaffenheit, durch die sich das Burkhardswalder Vorkommen auszeichnet, ist auf kontaktmetmorphe Beeinflussung von Seiten des Meißener Syenits zurückzuführen. Sehr wechselnd ist die Beteiligung von grauen oder schwarzgrauen Tonschieferhäutchen und -flasern. Bald fehlen jene völlig, so daß ein sehr reiner Kalkstein vorliegt, bald stellen sie sich in so beträchtlicher Menge ein, daß sich das Gestein nicht mehr zum Brennen eignet; insbesondere in dem großen Bruche bei Groitzsch lassen sich alle möglichen Übergänge von reinem Kalkstein bis zu einem Kalkschiefer (Kalktonschiefer) verfolgen. Die ... ausgeführten chemischen Analysen von Proben der verschiedenen silurischen Kalksteine des Blattes Tanneberg haben übereinstimmend ergeben, daß diese durchweg nur geringe Mengen Magnesia enthalten... Bei der Verwitterung neigen die silurischen Kalksteine trotz des anscheinend geringen Eisengehaltes zur Verockerung. Namentlich an der oberen Grenze der Kalksteinlager gegen die darüber liegenden Tonschiefer, Alaunschiefer und Diabastuffe stellen sich vielfach Ockerbildungen ein...; höchstwahrscheinlich hängt diese Ockerbildung mit der Zuführung von eisenhaltigen Sickerwässern aus den über den Kalken lagernden Diabastuffen zusammen. Die so entstandenen Brauneisenerzvorkommen wurden früher vielfach bergmännisch abgebaut. Die Mächtigkeit des Kalksteins beträgt in der Regel nur wenige Meter, nur bei dem Groitzscher und Schmiedewalder Lager ist sie bedeutender. ... “

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

In den Unterlagen der Lagerstättenforschungsstelle (40030-1, Nr. 1076) findet sich ein Vergleich verschiedener Kalkvorkommen in Sachsen und der oben von verschiedenen Geologen beschriebenen Varietäten aus dem Jahr 1934. Demnach ist besonders der Miltitzer Weißkalk von ausgesprochen großer Reinheit. Der Gehalt an MgO beträgt ganze 0,06 %. Der Graukalk besitzt diese Güte nicht; zwar enthält auch er kaum MgCO3, dafür aber bis zu 30% SiO2 und Al2O3 (silikatische Akzessorien). Wir haben diese Tabelle mit Angaben aus Pietzsch (1916) und Kersten (1832) für die Kalk- und Dolomitwerke weiter südöstlich ergänzt.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

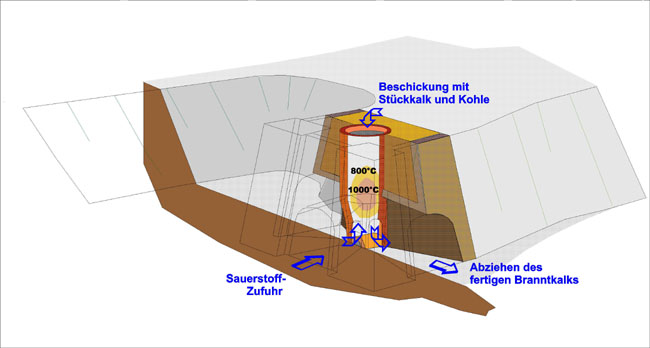

Als geologische Besonderheit in der Region muß schließlich noch das pleistozäne Kalktuffvorkommen bei Robschütz erwähnt werden. Dazu zitiert der Heimatforscher W. Schanze (*1938, †2014) aus dem „Vollständigen Staats- Post- und Zeitungs- Lexikon von Sachsen“, Band 9, Ausgabe 1822: „Ein Kalkbruch, der im J. 1809 von dem Rittergutsbesitzer angelegt wurde, hat seit jener Zeit eine bedeutende Größe erhalten und gibt während des Sommers mehrern Menschen Nahrung. Er wird durch Keilhauen, Schrammhämmer, Keile und Brechstangen bearbeitet, weil das Bohren und Schießen wegen der vielfachen Klüfte und natürlichen Höhlungen des Kalktuffs ganz unmöglich ist. Aller Tuff wird in Verbindung mit pottschappler Steinkohlen in einem dabei angelegten, sehr großen Kalkbrennofen gebrannt, und giebt dann einen vorzüglich schönen weißen Kalk, den man häufig auch als Dünger benutzt. Der Besitzer, Herr Hause, läßt es sich dabei angelegen seyn, durch Entdeckung und Erhaltung der vorzüglichsten Merkwürdigkeiten seines Bruchs der Mineralogie zu nützen und hat in seinem Gute eine eigne Ausstellung der schönsten Versteinerungen errichtet...“ Um 1853 soll der Betrieb zumindest saisonal noch umgegangen sein, irgendwann danach wurde er wegen Erschöpfung des Vorkommens eingestellt. Als A. Frenzel im Sommer 1867 das Triebischtal herab wanderte, fand er hierzu an die Geognostische Landesuntersuchungskommission zu berichten: „Robschütz ist wegen einer Kalktuffablagerung besonders interessant. Dieselbe liegt am linken Gehänge, wo sie vom Rücken (schwer zu lesen ?) des Gehänges bis unter die Thalsohle sich verzieht. Dieses Frühjahr ist im Thale eine Grube im Kalktuff niedergebracht worden, beiläufig bis 8 Fuß Tiefe, ohne auf festes Gestein gekommen zu sein. Dieser Kalktuff enthält sehr schöne Pflanzenabdrücke... Der Betrieb ist übrigens des Bahnbaus wegen wieder sistiert worden... Unter dem Kalktuff liegt ein fetter Thon, wie in einer alten Grube zu beobachten ist. Jenseits des Dorfes, auf der rechten Seite des zum Rittergute ansteigenden Weges, fand sich unmittelbar unter dem Rasen auch ein Kalktuff...“ (40003, Nr. 285) Demnach dehnte sich das Vorkommen doch noch weiter aus; der Abbau der 1867 noch aufgefundenen Ablagerungen kam jedoch nicht zustande, weil das Lager offenbar unter der späteren Bahntrasse lag.

Herrn Frenzel zitieren wir im

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Das Vorkommen soll bereits 1565 bekannt gewesen sein und wird bereits von Petrus Albinus in seiner Meißnischen Bergchronik erwähnt: „Der Tropffstein / wie ihn die Gelehrten verdeutschen / ist gemeiniglich an Farbe und Härte dem pario marmori*) nicht unehnlich / … In Meyssen bricht ein Tropffstein an der Tribisch dem Wasser zwo Meilen von der Stadt Meyssen im Dorf Rabschütz / auf der linken Handt / wenn man nach Freyberg gehen will / gelegen / in demselben findet man Zapfen / Sewlen / Rören / welche gestalten die Natur also wunderlich formiret. …“ *) Aus dem Lateinischen, sinngemäß „dem gebürtigen“ oder „dem eigentlichen Marmor“. Der Kalktuff war vorallem wegen der zahlreichen Fossilien, wie Schnecken und Blattabdrücke berühmt. Nach B. Cotta soll es 30 Fuß Mächtigkeit (also zirka 10 m) besessen und unmittelbar auf dem Syenit aufgelegen haben. In einer Fußnote vermerkt er: „Mein Vater besitzt eine sehr vollständige Suite der dort vorkommenden Versteinerungen, worunter sich ein Menschen- Schädel besonders auszeichnet. Blätter, Moose, Haselnüsse, Hirschgeweihe, Knochen, vollständige Schlangengerippe, Landschnecken u. s. w. sind alle in grosser Deutlichkeit vorhanden.“ 1836 schreibt er in seinen Geognostischen Wanderungen: „Die Ablagerung dieses höchst porösen Gesteins nimmt nur einen geringen Raum mitten im Triebischthale ein, seine Bildung scheint gänzlich beendigt, die erzeugende Quelle versiegt oder entkalkt zu sein; es wird in einem Steinbruche gewonnen und im Ofen daneben gebrannt; im unteren Theile, zunächst dem Syenit, enthält es oft Bruchstücke desselben.“ Im „Handbuch der Geographie, Statistik und Topographie des Königreiches Sachsen“ und zwar der Zweiten Lieferung, den Dresdner Kreisdirectionsbezirk enthaltend, von Albert Schiffner, gedruckt 1840 in Leipzig, erfährt man unter der Nummer 216 (S. 421f) über das dazumal unter Verwaltung des Amtes Meißen stehende Dorf: „Robschütz… gab vor 500 Jahren einem burggräflichen Vasallengeschlechte seinen Namen, … gehörte lange denen von Miltitz, bis es 1738 durch die Erbschaft an die Grafen von Beuchlingen kam… Im Herrenhause findet man eine starke Sammlung von Petrofacten und Abdrücken (u. a. von Kräutern, Schilf- Strauch- und Baumtheilen, Nüssen, Konchylien, Knochen usw.) die man nebst Kohlen, Menschenschädeln usf. im sogenannten Robschützer Steine, einem starken Kalktufflager, gefunden hat; diesem gehören auch die sogenannten Schneckensteine zu. Ferner giebt es hier Pechstein, bunten Thon, blaue Kiesel, sogenannte Hundsköpfe, Erdglas usw. Unterhalb des Ortes lagert auch Gelberde, die man beim Kalkofen schlämmt und aufbereitet. Letzteren legte 1809 der Gutsherr Haufe an.“ Aus der 1845 erschienenen „Beschreibung der sächsischen und ernestinischen Lande“ von A. Schiffner erfährt man ebenfalls, wenn auch nur kurz erwähnt, über den Ort: „Robschütz (240 E.) nebst dem Vorwerk Roitzschwiese, liegt anmuthig zwischen der Freiberger Straße und der Triebische, besaß eine Burg und nach der Volkssage auch ein Kloster, hat ein großes gethürmtes Gut mit wichtigem Obstbau, 1 Kalkofen und 2 Mühlen, und war burggräfliches Lehn. Man gräbt Ocker, sammelt auch im Tuff des Kalkbruches allerlei seltene Petrofacte.“ Der Bruch ist heute verfüllt und nur noch sehr selten entdeckt man in Trockenmauern in Robschütz Stücke des Kalktuffs. Deshalb zeigen wir hier mal ein paar Beispiele aus Mühlhausen in Thüringen.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Hier auf diesem Stück haben sich Abdrücke Lorbeer- ähnlicher Blätter erhalten, Länge der Blätter zirka 6 cm. (Sammlung Boeck)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die kalkigen Gehäuse von Weichtieren werden eingebettet und sind dann besonders gut erhalten. Hier ein Exemplar der Gemeinen Schnauzenschnecke Bithynia tentaculata (C. v. Linné, 1758), Durchmesser des Gehäuses zirka 0,5 cm. (Sammlung Boeck)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zu den bergrechtlichen Besonderheiten des Kalkstein- Bergbaus

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Das Bergbaurecht unterschied seit alters her zwischen sogenannten grundeigenen Rohstoffen und solchen, die dem landesherrlichen Bergregal unterlagen. Das Bergregal umfaßte den Rechtsanspruch des Landesfürsten auf die Gewinnung der Edelmetalle. In der Ronkalischen Konstitution von 1158 ließ Kaiser Friedrich I., Barbarossa das bisherige Gewohnheitsrecht der Regalien und damit auch das Bergregal erstmals schriftlich fixieren. Dadurch war das Recht zur Gewinnung von Bodenschätzen dem Grundbesitzer entzogen und das Abbaurecht mußte spätestens von diesem Zeitpunkt an beim König erworben werden. Unter die Regalrechte fielen auch die Salzgewinnung, was in der Mark Meißen aber mangels Lagerstätten entfiel, sowie der Salzhandel. Der Kleinstaaterei und der Sonderstellung der geistlichen Fürstentümer im Heiligen Römischen Reich geschuldet, war das königliche Bergregal aber in der Praxis kaum durchsetzbar. Vielfach wurde es deshalb an den Territorialherrn verliehen. So verlieh Friedrich, I. dieses Privileg u. a. auch an den derzeitigen Markgrafen von Meißen, Otto, später der Reiche genannt. Die Wettiner beanspruchten darum das Abbaurecht für alle Vorkommen von Gold, Silber und Edelsteinen, später auch für andere Buntmetallerze sowie für das Kobalt in der Mark Meißen und ihren späteren Besitzungen für sich. Demgegenüber verblieben aber „profane“ Rohstoffe, wie Werkstein, Lehm, Ton, Kalk, Kohle und auch Eisenerze im Eigentum des Grundbesitzers. Da diese Rohstoffe außerdem oft im Tagebau gewonnen werden konnten, war zudem bei ihrer Gewinnung auch weniger behördliche Aufsicht und technische Kontrolle erforderlich. Aus diesen Gründen unterlag der Erzbergbau einer strengen technischen und wirtschaftlichen Kontrolle durch die kursächsischen Bergämter. Eine Aufsicht über die (gewerblichen) Gewinnungsbetriebe der Steine- und Erdenindustrie dagegen bestand gar nicht, bzw. oblag später zunächst nur den örtlichen Behörden (Gewerbeaufsicht). Daher finden sich die frühesten Erwähnungen des Kalkbergbaus nicht in Akten des Bergarchives, sondern oft des Finanzarchives in Dresden (z. B. für Miltitz aus dem Jahr 1571 und aus dem Zeitraum 1577 bis 1626, vgl. 40073-1, Nr. 018, historische Übersicht). Diese Zweiteilung und die staatliche Kontrolle über wesentliche Teile des (Erz-) Bergbaus in Sachsen wurden erst 1869 mit der Inkraftsetzung des Allgemeinen Berggesetzes für das Königreich Sachsen aufgehoben. Eine wesentliche Grundlage für diesen Schritt bildete die sukzessive Einführung der Gewerbefreiheit in den Deutschen Staaten, ausgehend von Preußen. Dort wurden unter Federführung von Karl Freiherr von Stein und Karl August Fürst von Hardenberg ab 1810 die sogenannten Preußischen Reformen umgesetzt. Sie waren eine Reaktion auf die Niederlage Preußens gegen Napoleon in der Schlacht bei Jena und Auerstedt im Jahr 1806. Große Gebietsverluste, erdrückende Tributzahlungen an Frankreich und das Bestreben, sich im Kreis der Großmächte zu behaupten, nötigten die preußische Staatsführung ab 1807 zu Modernisierungen, die auf den Ideen der Aufklärung beruhten.

Es dauerte jedoch noch lange, bis am 13. Juli

1868 das Gesetz, betreffend den Betrieb der stehenden Gewerbe

bekanntgemacht wurde. Mit Inkrafttreten der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869

wurde die Gewerbefreiheit auf die Länder des Norddeutschen Bundes ausgeweitet

und mit dem Übergang zum Deutschen Kaiserreich 1871 wurde es auf das neue

Reichsgebiet ausgedehnt. Es folgte der Wirtschaftsboom der