|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zum Kalksteinabbau um Wildenfels

Online seit November

2017, Wir bedanken uns bei den Kirchberger Natur- und Heimatfreunden, namentlich bei Herrn W. Prehl, für die Bereitstellung von Material zur Ergänzung unseres Beitrages sowie für das Ermöglichen einer Befahrung der Marmorbruch- Höhle. Außerdem danken wir Herrn A. Gerstenberger für das Foto einer historischen Mineralstufe aus den Wildenfelser Kalkbrüchen. Sie können diesen Beitrag auf dem Recherchestand vom Januar 2018 vom Qucosa- Server der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden im PDF- Format herunterladen:

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zur Lage und regionalen Geschichte

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

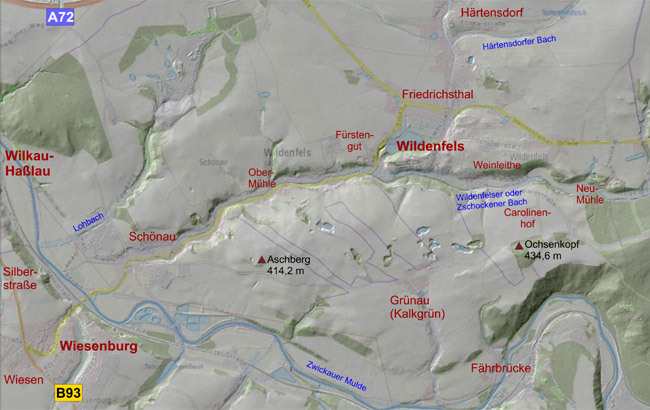

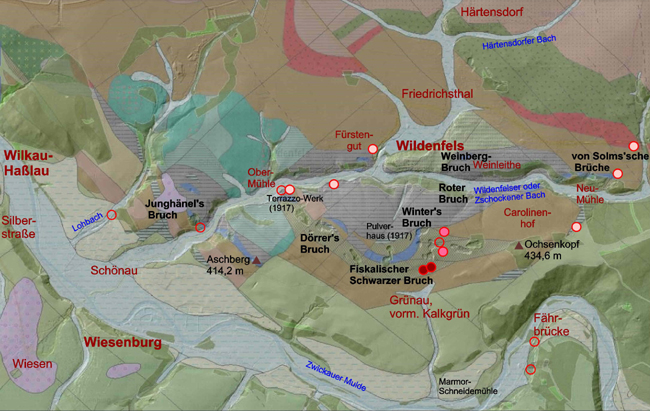

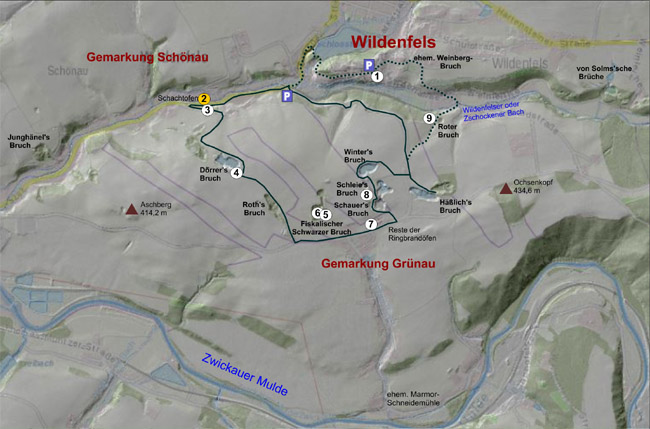

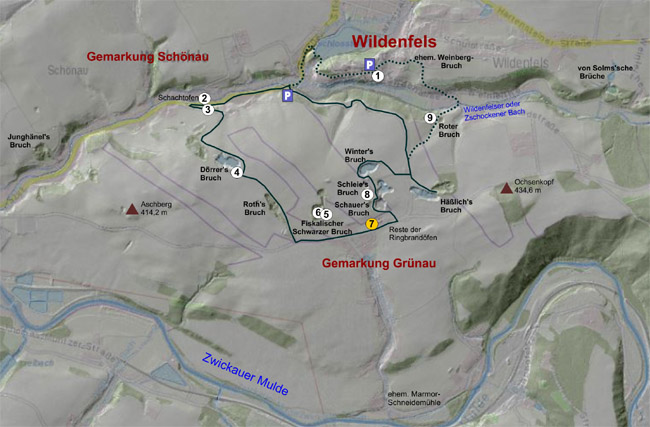

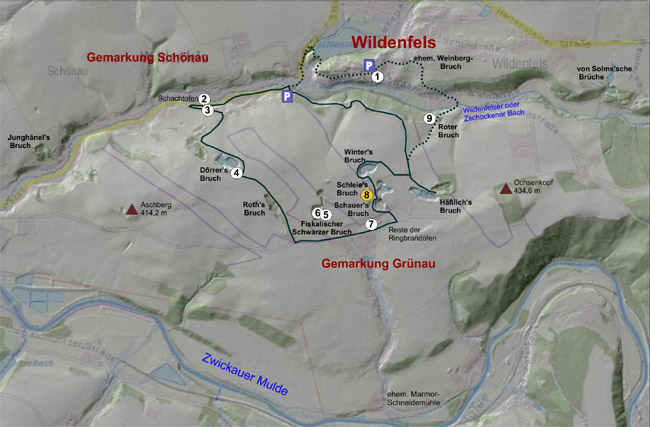

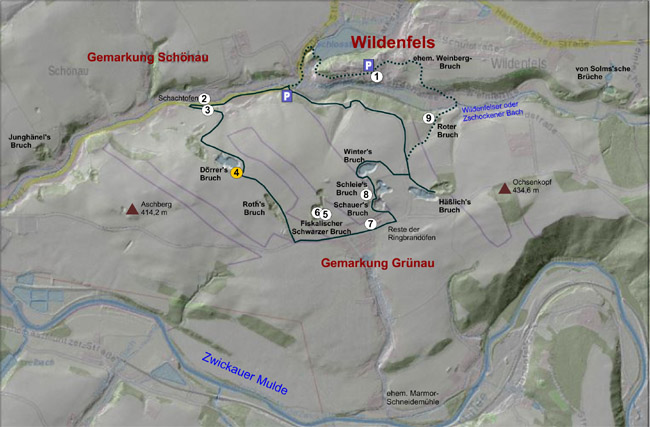

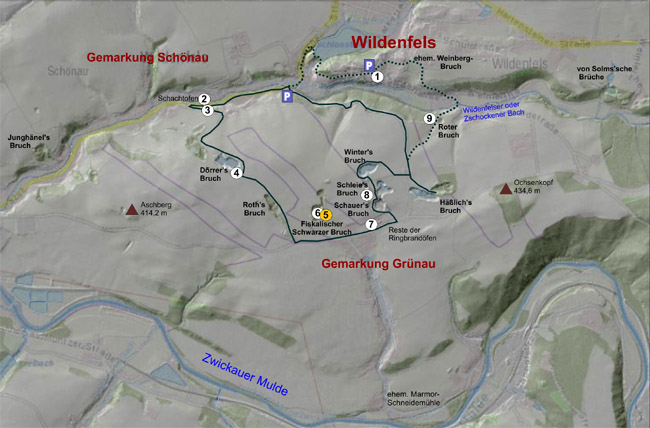

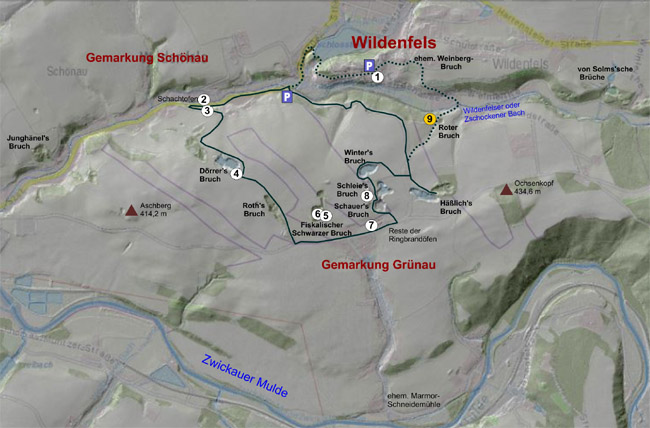

Wir sind mal wieder im Westerzgebirge unterwegs, genauer gesagt, an dessen Nordrand, wo es an die Erzgebirgische Senke angrenzt. Hier erstreckt sich das Wildenfelser Zwischengebirge über maximal etwa 1,5 km Breite in Nord- Süd- Richtung und über etwa 5,5 km Länge in Ost- West- Richtung. Es nimmt also nur wenige Quadratkilometer Fläche ein und stellt ein Gewirr aus kleinen Falten- und Bruchstrukturen dar. Unterlagert von einer Scholle kristalliner Gesteine streicht hier eine altpaläozoische Schichtenfolge zutage aus. (landkreis-zwickau.de) Im Umfeld gab es auch Erzbergbau und nach Norden sind es nur ein paar Kilometer bis zu den Zwickauer Steinkohlengruben. Wir sind aber auf den Kalksteinabbau aufmerksam geworden und widmen diesem unseren folgenden Bericht. Die Region liegt am Nordrand der erzgebirgischen Pultscholle und die markantesten Geländehöhen liegen mit dem Aschberg und dem Ochsenkopf nur noch bei reichlich 400 m Seehöhe. Das Schloß Wildenfels wurde auf dem Bergsporn an der Einmündung des Härtensdorfer in den Zschockener Bach auf zirka 360 m Höhe errichtet. Westlich von Wildenfels, bei Wiesenburg, liegt das Tal der Zwickauer Mulde bereits auf nur noch 290 m Höhe. Der Mulde fließt, am südlichen Stadtrand von Wildenfels vorbei, der Zschockener Bach zu und nimmt in Wildenfels noch den Härtensdorfer Bach auf. Während die Täler östlich von Wiesenburg noch steilwandig und tief in den teils kontaktmetamorphen Schiefer des Westerzgebirges eingeschnitten sind, werden sie nach Nordwesten, auf Wilkau- Haßlau und Zwickau zu, zunehmend breiter und flacher. Sehr schön hat G. A. Poenicke, Herausgeber der Alben der Rittergüter und Schlösser im Königreich Sachsen (fünf Bände, gedruckt zwischen 1856 und 1860), den Ort Wildenfels beschrieben: „Von einem schmalen, halbinselförmigen Bergvorsprunge blickt stolz und stattlich das Schloß Wildenfels herab auf das umliegende Thal, das freundlich, fruchtbar und reichbevölkert ist, wie wenige in dem schönen Sachsenlande, und dessen Gauen beinahe durchgängig Besitzthum der Herren von Wildenfels sind, der Grafen von Solms- Laubach- Wildenfels, oder Solms- Wildenfels, eines der ältesten und berühmtesten Dynastengeschlechter Sachsens nicht nur, sondern Deutschlands überhaupt. Die Lage von Wildenfels ist ungemein lieblich, wenn auch still und verborgen. Beschränken auch umliegende Höhen den Blick in die Ferne, so vergißt man das gern über der durch Kunst verschönerten reichen Natur. Zu beiden Seiten von Höhen gegen die rauhere Witterung geschützt, die das benachbarte Hochland heimsucht, erwacht der Frühling in dem freundlichen Thale von Wildenfels früher als ringsumher…“

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Täler im Einzugsgebiet der Mulde wurden vermutlich schon seit dem Ende der letzten Kaltzeit als Zugänge in das von dichten Urwäldern bedeckte Erzgebirge genutzt, was Reste von Niederlassungen altsteinzeitlicher Jäger, sowie bronze- und eisenzeitliche Funde bis in das obere Erzgebirge hinein belegen. Archäologische Funde deuten darauf hin, daß auch die Seitentäler der Zwickauer Mulde bei Wildenfels schon früh besiedelt waren. Ausgrabungen, die 1958-1959 im Bereich des „Schönauer Ringwalles“ vorgenommen wurden, sowie Funde keramischer Gegenstände an der alten Grünauer Straße lassen darauf schließen, daß schon um 1200 vor unserer Zeitrechnung (!!) zumindest zeitweise Menschen in dieser Gegend siedelten. (wikipedia.de) Später zählte das Westerzgebirge zunächst zum Siedlungsgebiet germanischer, ab dem 6. Jahrhundert dann elbslawischer Stämme. Die mittelalterliche Gaugrafschaft Chutizi mit Siedlungszentren bei Schkeuditz und Zwickau gelangte 974 durch Schenkung König Ottos, II. an das Bistum Merseburg. Pfade, Handelswege und Heerstraßen verbanden schon lange die alten Siedlungsräume um Leipzig und Altenburg mit Böhmen. Diese Saumpfade mieden jedoch zumeist die sumpfigen Flußauen zugunsten der Höhenrücken. Die Wegekapelle zu den Drei Marien am böhmischen Steig im heutigen Ortsteil Härtensdorf wurde bereits 1150 geweiht. Die erste urkundliche Erwähnung von Wildenfels datiert dann auf das Jahr 1233. Im Jahr 1321 wird ein castrum erwähnt, 1445 ein Herrensitz und ein Rittergut. Dieses Rittergut übte auch die Grundherrschaft in Wildenfels aus. Das alte Schloß, jahrhundertelang der Sitz der Herrschaft Wildenfels, liegt auf einem Bergsporn, der vom Zschockener und Härtensdorfer Bach eingerahmt ist. Wildenfels gehörte verwaltungsmäßig zur Pflege Zwickau, später zur Amtshauptmannschaft Zwickau. Besitzer der Grundherrschaft waren zuerst die Herren zu Wildenfels und von 1602 bis 1945 die Grafen zu Solms- Wildenfels. Besonders unter Friedrich Magnus I. zu Solms- Wildenfels (*1743, †1801) und seiner wohlhabenden Gattin Caroline Sophie von Leiningen- Hardenburg, welche einer Linie des weitverzweigten Grafen- und Fürstenhauses der Leininger aus dem Pfälzer Raum entstammte, entwickelte sich die kleine Residenz zu einem kulturellen Zentrum in der Region. Das Grafenpaar war der freigeistigen Gesinnung und den schönen Künsten zugetan und widmete sich daher intensiv dem Umbau der Anlage, des Schlossparks und der zeitgemäßen Ausgestaltung der Räume. Da der Graf den Grundsätzen des Humanismus und dem aufgeklärten Absolutismus verpflichtet war, gründete er 1776 die Freimauerloge „Zum goldenen Apfel“. Dichter, Denker und Maler wurden auf das Schloß eingeladen und es entstand ein „Musenhof“. Die Söhne Friedrich Magnus I. hielten an diesem kulturellen Schwerpunkt ihrer Familie fest. Der letzte auf Schloß Wildenfels residierende Graf, Friedrich Magnus V., wurde 1940 von den Nationalsozialisten verhaftet und verstarb fünf Jahre später in der Nervenheilanstalt Großschweidnitz. Mit dem Kriegsende verließ die Familie zu Solms- Wildenfels das Schloß. (schloss-wildenfels.de)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Das benachbarte Wiesenburg links der Zwickauer Mulde war mit der 1251 erstmals erwähnten Höhenburg Stammsitz der Herrschaft Wiesenburg und wie der Nachbarort Wildenfels zeitweise lokaler Verwaltungssitz. Zur Herrschaft Wiesenburg gehörte immer auch der Ortsteil Wiesen. Das heutige Schloß entstand aus einer mittelalterlichen Burganlage, die vermutlich um das Jahr 1200 errichtet wurde. Im 14. Jahrhundert erfolgten Erweiterungen. Von der romanischen Burganlage sind daher heute nur noch ein Teil des runden Bergfrieds, Reste der Ringmauer und ein Graben erhalten. Erste Besitzer waren die Vögte von Weida, die von hier aus die Besiedlung des Kirchberger Beckens und des Muldegebietes südöstlich von Zwickau überwachten. Später wechselten die Eigentümer mehrfach; 1350 gelangte die Burg unter wettinische Hoheit. 1412 bis 1591 war die Familie von der Planitz aus Zwickau Eigentümer der Burg; 1591 kaufte die Stadt Zwickau Burg und Herrschaftsgebiet, 1618 erwarb sie der sächsische Kurfürst. Der heutige Innenhof der Burg

Wiesenburg mit seinen Fachwerkbauten sowie der achteckige Torturm entstanden

während des Wiederaufbaus nach dem Dreißigjährigen Krieg im Jahr 1664. Von 1663

bis 1724 war Wiesenburg an die Herzöge von Holstein- Sonderburg verlehnt. Am

14. Juni 1676 heiratete Herzog Moritz von Sachsen- Zeitz

(*1619, †1681) auf der

Wiesenburg in

dritter Ehe Sophie Elisabeth von Schleswig- Holstein- Sonderburg-

Wiesenburg,

die Tochter des Herzogs Philipp Ludwig von Schleswig- Holstein- Sonderburg-

Glücksburg aus dessen Ehe mit Anna Margarete von Hessen- Homburg. Da diese Ehe

kinderlos blieb, fiel die Herrschaft 1724 wieder an den Kurfürsten. August, der

Starke, ließ im gleichen Jahr das Amt Wiesenburg und ein Kammergut

einrichten. Das Grabmal von Moritz erster Gattin, Sophia Hedwig von

Schleswig- Holstein- Sonderburg- Glücksburg, befindet sich heute in

1843 wurde der Sitz des Amts Wiesenburg dann nach Kirchberg verlegt. 1856 kamen beide Orte zum Gerichtsamt Kirchberg und 1875 zur Amtshauptmannschaft Zwickau. (wikipedia) Schönau rechts der Zwickauer Mulde wurde erstmals 1322 erwähnt und gehörte zu einem Teil zum Amt Wiesenburg, zum anderen zur Herrschaft Wildenfels und ein dritter Teil zum schönburgischen Amt Hartenstein. Es kam erst 1880 vollständig zur Amtshauptmannschaft Zwickau.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

In August Schumann's Vollständigen Staats-, Post- und Zeitungslexikon von Sachsen, Band 13, gedruckt 1826, haben wir zu den Orten die folgende Beschreibungen gefunden: „Wiesenburg, ein Amtsbezirk im obern Theile des königl. sächs. erzgebirgischen Kreises, gränzt südlich und östlich an das Kreisamt Schwarzenberg, östlich und nördlich an die Herrschaft Wildenfels (auch für sehr geringe Ausdehnung an die Herrschaft Stein), nördlich und westlich an das Art Zwickau, westlich auch an das voigtländische Amt Plauen und an dasselbe auch wieder in Südwesten… in Schönau sind 2, bei Grüna 1 große Kalkbrennerei, und beim letztern wird der in Wildenfels zu bearbeitende Marmor gebrochen; …“

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Wildenfels findet im Postlexikon gleich

zweifach Erwähnung, nämlich einerseits die Herrschaft, andererseits das

Städtchen:

„Wildenfels, eine Standesherrschaft im Königr. Sachsen, im Umfange des erzgebirgischen Kreises, und in einigen Beziehungen als ein Theil des Amtes Zwickau zu betrachten, gehört dem Grafen von Solms- Laubach- Wildenfels… unter den Bächen nennen wir den Zschockenbach und den bei Wildenfels hineinfallenden Härtensdorfer Bach… Obgleich in der Herrschaft, den Steinkohlenbau beim untern Ende von Reinsdorf abgerechnet, kein Bergbau betrieben wird, so ist sie doch hinsichtlich der Mineralproducte nicht ohne Interesse. Denn man bricht bei Schönau und Wildenfels marmorähnlichen und andern Kalkstein, Grauwacke und mandelsteinartiges Gestein, …“

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Auch unter dem Stichwort der Stadt Wildenfels wird von Schumann auf den Kalkbergbau verwiesen: „Wildenfels, ein Vasallenstädtchen im Königreiche Sachsen; im Umfange des erzgebirgischen Kreises, der Amtssitz für die zuvor beschriebene Standesherrschaft der Grafen zu Solms- Wildenfels; und gewöhnlich die Residenz des Besitzers… Kalkbrüche sind auf mehreren Punkten zu finden. Kalköfen aber theils östlich über der Stadt, theils ¼ Stunde südlich, bei den großen Kalkgrüner Marmor- und Kalkbrüchen, theils im Südwesten bei Oberschönau… Die Papiermühle steht oberhalb der südöstlichen Vorstadt, das Schießhaus aber in letzterer, wo auch die Werkstätte des hiesigen Bildhauers steht. Es haben sich immer recht kunstreiche Bildhauer hier niedergelassen und theils den herrschaftlichen schwarzem, theils den königlichen bunten Marmorbruch auf dem in Süden gegenüberliegenden Gebirge von Kalkgrün benutzt. So arbeitete z. B. Gebert hierselbst das Monument für die Begräbnißkapeile zu Altzelle, und sein Nachfolger stand ihm wenig nach. Man bricht den Marmor bei Grüna in Bank- ähnlichen Stücken bis zu 4 Ellen Lange und darüber. Auf Verlangen muß jeder zur Bildhauerei taugliche Block an den Meister verabfolgt werden; alles uebrige aber wird zu Kalk gebrannt. Die Schönauer Brüche benutzt der Bildhauer gar nicht, da sie nur Brocken liefern. Der größte Bruch bei Grüna, an welchem der Hauptkalkofen steht, liefert einen gelblichweißen Marmor, der weniger taugt, als der Crotendorfer, und daher auch vom Bildhauer wenig benutzt wird…“ Kalkgrün ist das heutige Grünau. Bereits auf den Meilenblättern von Sachsen, entstanden ab 1780, werden beide Ortsnamen nebeneinander angeführt. Ursprünglich gehörte auch der Südhang von Aschberg und Ochsenkopf bis hinunter zur Mulde zur Herrschaft Wildenfels. In einer Urkunde vom 17. Dezember 1402 bestätigt dann Burggraf Heinrich, I. von Meißen (*vor 1381, †1423) als damaliger Lehnsherr der Grafschaft Hartenstein den schon am 23. April 1401 getätigten Verkauf von Gütern in Zschocken und Thierfeld sowie das „gantze Dorf Grün unterm Wildenfels, an der Mulde gelegen, mit allen Zugehörungen und Rechten“ für 402 Schock und 16 Groschen von Wenzel von Wildenfels an den Abt Nikolaus des Klosters Grünhain (No. 48 in G. Chr. Kreysig, 1755, S. 545, siehe auch E. Herzog, 1869, S.78, die dort in der Fußnote erwähnte Abschrift ist vermutlich heute im Bestand 30570, Nr. 4). Seitdem gehörte Grünau zum Besitz des 1236 von den Meinheringern gestifteten Klosters und nach dessen Sequestation 1533 und endgültiger Säkularisation 1536 zu dem aus den klostereigenen Gütern gebildeten Amt Grünhain mit Schlettau. Mit dem Tod Heinrichs, II. 1426 war die Linie der Meinheringer als Burggrafen auf Meißen und Besitzer der Grafschaft Hartenstein erloschen und diese Herrschaft gelangte in der Folgezeit an die von Schönburg- Hartenstein. 1843 kam Grünau dann zum Amt Kirchberg und 1856 zum Gerichtsamt Wildenfels. Ab 1875 gehörte es wie Weißbach zur Amtshauptmannschaft Zwickau, deren Nachfolger heute der Landkreis Zwickau ist.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

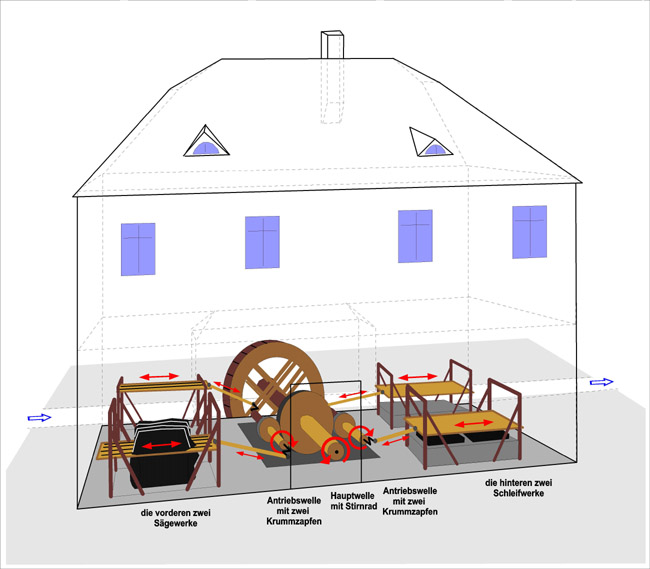

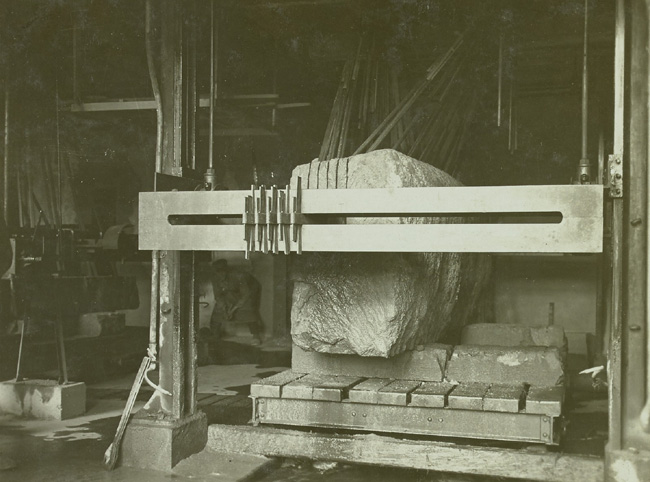

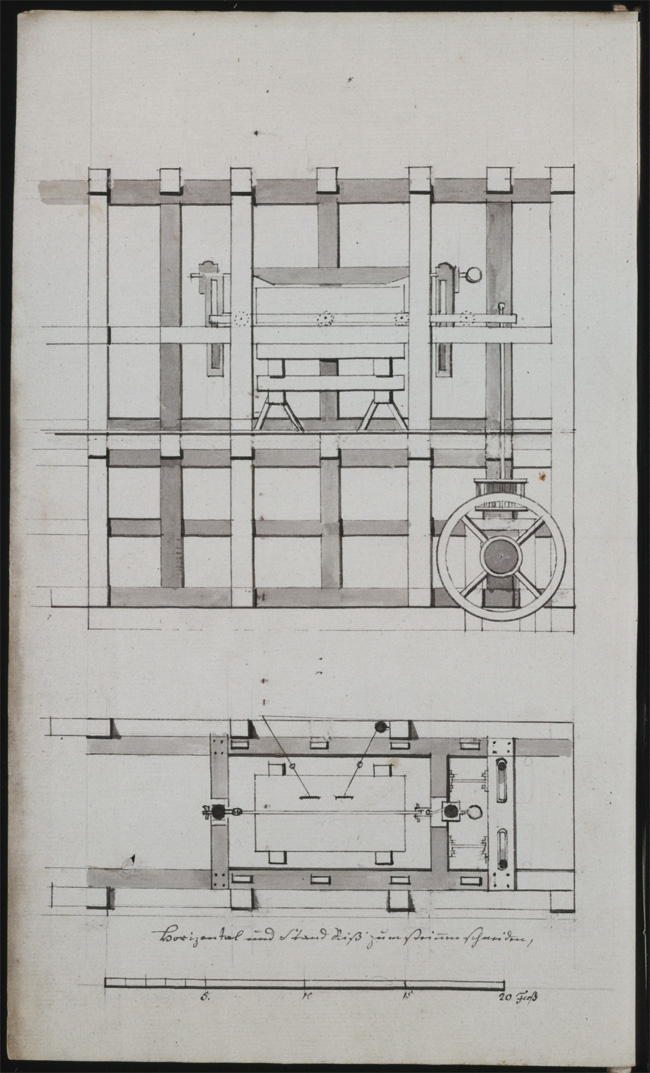

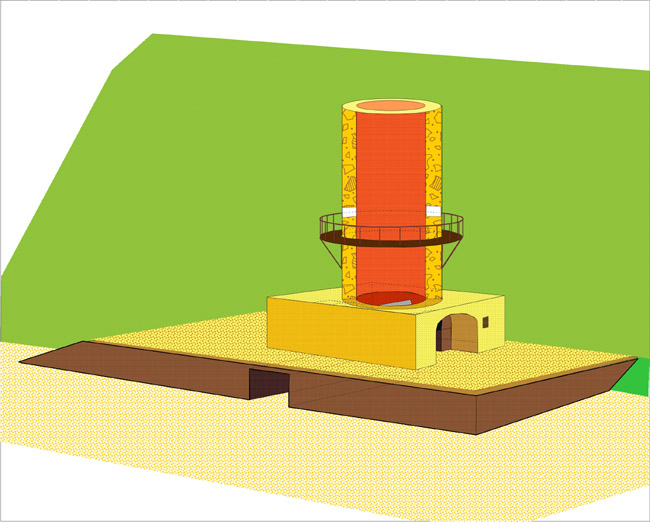

Nach der Beschriftung der Zeichnung stellen das kleinere Gebäude etwa in der Bildmitte (5) des Bruchmeisters Wohnung, das große daneben (6) die Königliche Marmor Schneidemühle und die Gebäude beiderseits des großen, qualmenden Schornsteins eine Mahlmühle (7) und eine Brettmühle (8) dar. Links hinter den Gebäuden ist (3) der Muldenfluß eingezeichnet – da der Mühlgraben noch existiert, können wir rekonstruieren, daß der Zeichner hier von Norden auf den im Muldental gelegenen Ortsteil blickt. Die Marmor- Schneidemühle muß natürlich auch in Flußnähe gestanden haben, da man das Wasser des Flusses für den Maschinenantrieb brauchte, während die Kalksteinbrüche oberhalb des Ortes lagen und hier leider nicht dargestellt sind.

Link zur Deutschen Fotothek

Was davon noch geblieben ist, zeigen wir weiter

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Herrschaft Wildenfels wird im 4. Band des

Albums der Rittergüter und Schlösser Sachsens 1856 vom Herausgeber

ausführlicher beschrieben, als im Postlexikon. Wir haben eingangs bereits aus

dieser Quelle zitiert und fahren hier fort:

„Das Städtchen Wildenfels, das theils am Abhange des Schloßberges, theils am Fuße desselben erbaut ist, zählt etwa 300 Feuerstellen mit nahe an 3.000 Einwohnern, deren Hauptnahrungszweige Leinen- und Cattun- Weberei und Strumpfwirkerei sind. Im Ganzen ist die Bevölkerung arm, denn der größte Theil des Grundbesitzes ist in den Händen des Grafen von Solms; außer diesem hat Wildenfels kaum 12 begüterte Bürger… Der Name des Ortes soll nach der Behauptung Einiger daher entstanden sein, daß man in dem wilden Felsengrunde vergebens nach Erzschätzen gesucht habe. Diese Behauptung ist aber jedenfalls unbegründet, denn offenbar ist Wildenfels und dessen Benennung älter als der sächsische Bergbau, der allerdings hier nur wenig Ausbeute gewährte, als er bis Mitte des 17. Jahrhunderts auf Kupfer und Blei betrieben wurde. Jedenfalls verdankt Wildenfels seinen Namen nur seiner wilden felsigen Lage… So viel steht indes fest, daß Wildenfels einer der ältesten Rittersitze des Landes ist, und daß auch das Städtchen schon früh erbaut wurde; denn schon im Jahre 1233 wurden in dem Stiftungsbriefe, den Herrmann von Schoinburch (Schönburg) dem Kloster Geungiswalde ausstellte, als Zeugen Goncelinus, Ludolfus und Sifridus, Urbani de Wildenfels genannt. Schloß und Herrschaft Wildenfels werden noch früher erwähnt und zwar durch ihre Besitzer in einer thüringischen Urkunde vom Jahre 1119. Diese nennt die Brüder Christian und Unarg, indes läßt sich nicht genau bestimmen, ob sie nun von Wildenfels oder nur von Wilden hießen… Hans und Heinrich von Wilden oder Wildenfels, Brüder, trugen im Jahre 1356 die Herrschaft Wildenfels mit allen Zubehörungen dem Kaiser Karl, IV. zu Lehen an und seitdem war sie eigentlich böhmisches Lehen geblieben, indes wurde davon später keine Notiz mehr genommen… 1408 begaben sich Unarch und Heinrich von Wildenfels aller Ansprüche an das Kloster zu Zelle, wenn der Probst zu St. Moritz in Naumburg sie vom Banne lossprechen wolle. Dies ist die letzte Nachricht von der ersten Wildenfelser Dynastie auf Wildenfels… So viel scheint ausgemacht, daß Wildenfels früher zu der Reichsgrafschaft Hartenstein gehörte, und daß die Grafen es ihren Vasallen, denen von Wildenfels, zu Lehen gaben, darauf einige Zeit selbst benutzten und endlich nicht gleich anderen Besitzungen an Veit von Schönburg abtraten. Wildenfels kam daher als Reichsherrschaft in den Besitz der Vögte von Weyda und später an den Grafen von Schwarzburg. Zwar gelangten die von Wildenfels nach längerer Zeit wieder in den Besitz der Herrschaft, allein die Landeshoheit wußten die Kurfürsten Moritz und August, so wie deren Nachfolger, zu gewinnen, obgleich darüber vor dem Reichskammergerichte über 100 Jahre lang ein Process geführt wurde. Erst die Grafen von Solms erkannten 1706 die Landeshoheit förmlich an, in dem sie sich zur Leistung einer unbedeutenden Abgabe verstanden. Seitdem ist Wildenfels dem Amte Zwickau als Mittelbehörde überwiesen, doch muß dasselbe alle königlichen Rescripte vesiegelt an den Standesherrn gelangen lassen...“ Diese Anerkennung der Oberhoheit des wettinischen Fürstenhauses erfolgte ‒ ganz ähnlich wie 1740 bei den Schönburgern ‒ durch einen Vergleich, auch als „Rezeß“ bezeichnet, welcher am 13. April 1706 ratifiziert wurde. Der Vergleich wurde am 18. Februar 1846 nochmals bestätigt (vgl. 30861, Nr. 2286). Die seit 1706 als „Standesherrschaft Wildenfels“ bezeichnete Herrschaft, seit 1602 im Besitz der Grafen von Solms, wurde dann dem Amt Zwickau zugeordnet. „Zu den Nebenbesitzungen von Wildenfels gehören die Vorwerke Charlottenhof und Carolinenhof, eine Schäferei bei Friedrichsgrün, der sehr schöne Schloßteich, der 500 Ellen lang und 300 Ellen breit ist, und einige Mühlen… Die Stadt Wildenfels, …liegt zwischen dem Zschockenbache und dem Härtensdorfer Wasser, 2 ¼ Stunde westlich von Zwickau, 2 ¼ Stunde nordöstlich von Schneeberg, 1 Stunde nordnordwestlich von Hartenstein… und ¾ Stunde von Wiesenburg entfernt. Sie hat zwar im Osten ein Thor, auch zwei Vorstädte, ist aber sonst ganz offen. Gebaut ist das Städtchen zwar nett, aber keineswegs schön; auch hat es nur wenige erwähnenswerthe Gebäude; dahin gehören eine Papiermühle… und eine Bildhauerwerkstatt. Denn Wildenfels hat seit vielen Jahren einen Bildhauer gehabt, und darunter den nicht unberühmten Gebert, der 1809 das Monument für die Begräbniskapelle in Altzelle fertigte. Diesem Bildhauer müssen, wenn er es verlangt, alle größeren, in den hiesigen Marmorbrüchen gewonnenen Marmorblöcke überlassen werden… Bei Reinsdorf gräbt man Steinkohlen; außerdem wird kein Bergbau betrieben, die Mineralprodukte aber sind interessant, denn außer den verschiedenen Marmorarten findet man Grauwacke und Mandelstein; bei Weißbach fand man ehemals Kupfer, vermuthet daselbst auch Eisenstein; Malachit kommt bei Zschocken vor, Basalt bei Ortmannsdorf und Härtensdorf… Die Landwirthschaft beschäftigt sich besonders mit Klee- und Hopfenbau, viel mit Obstbau …, weniger mit Flachs- und Hanfanbau… Die Viehzucht ist nicht unbedeutend und die zahlreichen Kalkbrennereien geben den Bewohnern Gelegenheit zum Verdienst.“ Uns interessiert hier natürlich der Kalksteinabbau besonders und darüber können wir bei G. A. Poenicke lesen: „Die reiche Flora dieser Gegend bietet dem Botaniker eben so reiche Ausbeute, wie für den Geognosten und Mineralogen die Berge durch Formation und Producte von hohem Interesse sind. Sie gewähren reiche Kalk- und Marmorbrüche, und die Menge verschiedenartiger Muschelthiere legt unwiderlegliches Zeugnis dafür ab, daß einst des Meeres Fluthen hier rauschten. Unter den zahlreichen Marmorbrüchen verdient besondere Erwähnung der dem Staate gehörige schwarze Marmorbruch, der einzige in Sachsen. Er liefert nicht nur sehr schönes Material, welches bei dem Bau der katholischen Kirche zu Dresden verwendet wurde, sondern ist auch merkwürdig durch eine vielverzweigte Höhle mit Tropfsteinbildungen. Der Marmor der Gegend von Wildenfels ist aschgrau, bläulichgrau, gelblichweiß, fleischfarben und schwarz mit weißen Adern und Punkten. Er ist zwar von schöner Zeichnung und Qualität, wird aber dennoch größtentheils zu Kalk verbrannt, denn nicht in allen Brüchen eignet er sich für Bildhauer- Arbeiten und nur selten finden sich größere Stücken. Dennoch ist er zu einem Mausoleum in Zelle bei Nossen vorzugsweise verwendet worden…“

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Unter der Bezeichnung „Wildenfelser Marmor“ wurden besonders die dunkel gefärbten, zum Teil durch reichliche Fossilführung ausgezeichneten Varietäten als Werkstein abgebaut. Schwarzen und roten Wildenfelser Marmor findet man noch heute in vielen repräsentativen Gebäuden in Sachsen, wie etwa an dem 1606 von der Witwe Kurfürst Christian, I. (*1560, †1591), Sophie von Brandenburg (*1568, †1622), gestifteten und 1607 von J. M. Nosseni geschaffenen Hauptaltar der 1945 zerstörten Sophienkirche in Dresden (der rekonstruiert werden konnte und seit 2002 in der Loschwitzer Kirche steht), oder in der Eingangshalle der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden, als Grabmale im Zisterzienserinnen- Kloster St. Marienstern sowie am Hochaltar der Kirche in Bautzen (10036, Loc. 34975, Rep. 02, Gen. 65, Nr. 1318 und 1413).

Wildenfelser Marmor wurde, wie oben auch schon

von Pönicke angeführt, für die 1595 von J. M. Nosseni vollendete

Begräbniskapelle im Sogar im Mausoleum des Grafen Ernst von Schaumburg- Holstein in Stadthagen in Niedersachsen fand er Verwendung (opencaching.de). Diese Verbindung in den Norden resultiert wohl noch aus den verwandtschaftlichen Beziehungen der Wiesenburger Herrschaft im 17. Jahrhundert.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Bereits 1837 war der Ortsteil Friedrichsthal nach Wildenfels eingemeindet (vgl. 30861, Nr. 1967). Erst 1995 wurde auch Härtensdorf nach Wildenfels eingemeindet. Wiesen wurde 1961 nach Wiesenburg eingemeindet; 1974 wurde auch Schönau nach Wiesenburg eingemeindet. Der Zusammenschluß von Wildenfels mit Wiesenburg trat 1999 in Kraft. Bereits 1952 wurde Grünau nach Langenbach eingemeindet. Am 1. Juli 1996 wurde im Rahmen der Gemeindegebietsreform dann die Gemeinde Langenweißbach gegründet, welche die drei Ortsteile Langenbach, Weißbach und Grünau in sich vereinigt. Heute gehören alle genannten Orte zum Landkreis Zwickau.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zur Geologie

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Trotz seiner vergleichsweise geringen Größe von

nur etwa 7,5 km² erhält das Gebiet des Wildenfelser Zwischengebirges besondere

geologische Bedeutung durch die hier zu Tage tretende, bei etwa 2 km Länge und

mehreren hundert Metern Breite bis zu 20 Meter mächtige Platte mit

oberdevonischen Knotenkalken und unterkarbonischen Kohlenkalken, die reich an

Fossilien sind und viele Erkenntnisse zur paläontologischen

Entwicklungsgeschichte gaben. In nahezu allen Altsteinbrüchen fand man zudem

Verkarstungserscheinungen, die teils bedeutende Ausmaße erreichen. Die

Marmorbruch- Höhle ist mit einer erkundeten Länge von 110 m, nach der

Drachenhöhle in Syrau, das zweitgrößte natürliche Karsthöhlensystem Sachsens. (landkreis-zwickau.de)

Bereits Petrus Albinus erwähnt in seiner Meißnischen Bergchronica, gedruckt 1540, den Kalksteinabbau bei Wildenfels. Im XXII. Titel: Von den Werckstücken und andern Felsen und etlichen Arten von mancherley Steinen im Lande zu Meißen (S. 166ff), schreibt er: „Kalcksteins haben wir in Meißen auch keinen Mangel…“ Danach führt Albinus folgende Orte an:

...und: „Umb Wildenfels in derselben Herrschafft, zwischen Schneeberg und Zwickaw, hat man des Kalcksteins die Menge, daraus der beste Kalck gebrannt wird.“

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Johann Friedrich Wilhelm Charpentier

beschreibt im Zweiten Teil, V.

Abschnitt: Die Gegend zwischen dem Kaffbach, Grünhayn, Zwönitz, Stein, der

Zwickauer Mulde, bis Planitz, an der voigtländischen und bdhmischen Grenze, um

Johann Georgenstadt, Eybenstock und Schneeberg, in seiner Mineralogischen

Geographie der Chursächsischen Lande, 1778 gedruckt, die Wildenfelser

Kalklager:

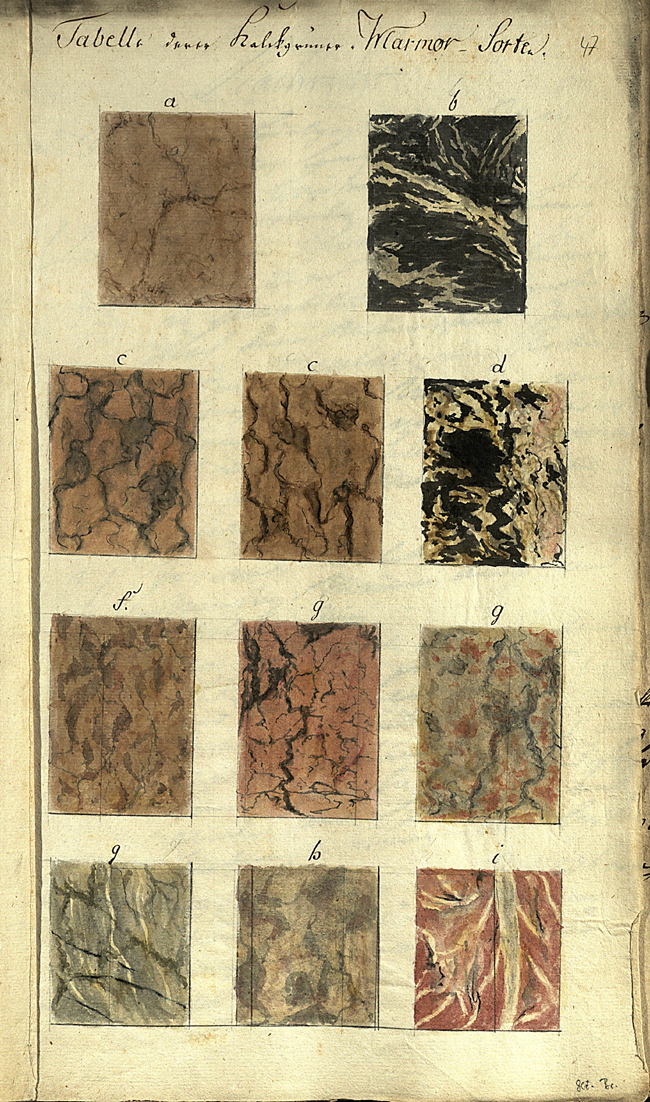

„Zu den Merkwürdigkeiten des Gebürges, und zu den Abänderungen der Steinarten gehört hier noch der Marmor, so bey Kalkgrün, einem Dorfe ohnweit Wildenfels, befindlich ist, und welcher, da er der einzige buntfarbige unter den vielen vorherbeschriebenen ist, eine eigene Seltenheit im sächsischen Erzgebürge ausmachet. Der Marmor liegt auf der Höhe des Schiefergebürges bey Kalkgrün und ziehet sich, so viel man aus den daselbst angelegten Brüchen, worunter jetzt noch fünfe vorzüglich bekannt sind, sehen kann, aus Osten nach Westen bis an das Dorf Schönau und in die Gegend von Wildenfels. Er ist in Lager getheilet, so unter verschiedenen Winkeln von 20 bis 60 Grad gegen Norden und Nordwest einschießen. Oben sind die Lager, besonders in den so genannten Bauerbrüchen, einige Linien bis einige Zoll stark, sie werden aber in der Tiefe stärker. Die schönsten und stärksten findet man in dem churfürstlichen Bruche, ohnweit des Dorfes Kalkgrün, die eine und anderthalb Lachter Stärke haben, und mit senkrechten Klüften, die sich in den übrigen häufig finden, am wenigsten getrennet sind. Es können aus diesem Bruche die größten Massen gewonnen werden. Auf dem Bruche ist der Marmor von feinem fast unkenntlichem Korne. Die Farbe ist abwechselnd hell- und dunkelgrau, roth, auch zuweilen, jedoch seltner, gelb. Der in dem churfürstlichen Bruche ist schwarz, mit weißen Adern und Flecken, und die ganze Masse scheinet hier am reinsten zu seyn. Denn in den übrigen findet man außerdem noch durchgängig, zwischen den dünnsten Blättern des Marmors, den grauen Thonschiefer des dasigen Gebürges in den feinsten Blättchen eingemischt, die aber, da sie so dünne und zart sind, der Politur und dem schönen äußern Ansehen nicht schaden. Versteinerungen habe ich nicht darinnen gefunden. Es liegen zwar cylinderförmige Stücken von verschiedener Größe in dem schwarzen Marmor, die man für Versteinerungen ausgeben wollte; ich konnte sie aber mit keiner bekannten Art vergleichen, sondern halte sie vielmehr für besonders gebildete Theile des Marmors... An einigen Orten will man auf darunter liegendes Schiefergebürge gekommen seyn, es läßt sich aber die Stärke der Lager hierdurch noch nicht genau bestimmen. Jetzt arbeitet man in den Brüchen, ohngefähr in einer Tiefe zwischen 30 und 50 Fußs noch in lauter Marmor. Ich habe Stücken mit inliegendem Schwefelkiese gesehen, der zugleich mit dem Marmor eine feine Politur angenommen hatte, und dem Ganzen ein vorzüglich schönes Ansehen gab. Es wäre überhaupt zu wünschen, daß dieser Marmor mehr zum Bauen und andern Verzierungen benutzet würde, da der meiste jetzt nur zu Kalk gebrannt wird...“ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Im Zuge der ersten geognostischen

Landesuntersuchung bereisten Absolventen der Bergakademie zu Freiberg auch diese

Region und dokumentierten erstmals systematisch deren geologischen Aufbau. Aus

dieser Zeit haben wir einen Reisebericht gefunden, der im Jahr 1816 und von

Markscheider Carl Christian Martini, später als Markscheider in Altenberg

tätig, verfaßt wurde (40003, Nr. 50 und 304).

Der Autor vermerkte darin (Blatt 13 der Akte): §17. Lager von Kalckstein (im Urthonschiefer) „Unter den so eben aufgestellten Verhältnissen nun finden sich a) Lager von Kalckstein, und dies vorzüglich bei Kalckgrün, Wildenfels, in Schönau, im Bohrgraben ohnweit Friedrichsgrün, im Muldenthale zwischen Wilkau und der Cainsdorfer Mühle … im Dorfe Planitz und am Kreutzberge bei Planitz, welche fast alle durch Steinbrüche entblößt und 4 bis 10 Lachter mächtig sind. Der Kalkstein ist bei weitem zum größten Theil dicht, selten dem körnigen sich nähernd, und bei einem Farbenwechsel aus dem grünlichschwarzen ins bläulich und aschgrau, gelblichgrau und gelblichbraun, von vielen Kalkspathtrümern durchzogen, gefleckt, geflammt, geädert und gestreift kommt er vorzüglich bei Wildenfels vor, weshalb er auch dort bearbeitet, und als Marmor zu mancherlei Verzierung gebraucht wird. Versteinerungen sah ich nicht in ihm, jedoch will man deren zum öfteren gefunden haben.“ Diese ersten geologischen Beschreibungen flossen dann die ab 1836 gedruckten geognostischen Übersichtskarten von Sachsen und die zugehörigen Erläuterungshefte ein.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Link zum Digitalisat:

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Einem Zwischenbericht mit Datum vom 20. August

1818 zur geognostischen Untersuchung des Königreiches Sachsen, namentlich über

die dabei „aufgefundenen Lagerstätten gemeinnützlicher und besonders

brennlicher Fossilien,“ verfaßt „auf allerhöchsten Befehl“ vom

damaligen Obereinfahrer in Freiberg, Carl Amandus Kühn (40003, Nr. 59),

kann man Folgendes entnehmen: Im dritten Kapitel ist darin über den zwischen der

Zwickauer und der Freiberger Mulde gelegenen Teil Sachsens (Rückseite Blatt

112ff), im Abschnitt D. über Lagerstätten nicht brennlicher nutzbarer

Fossilien (Rückseite Blatt 176ff), unter Punkt b. über die Vorkommen des „Übergangskalksteins“

(Rückseite Blatt 149ff) festgehalten:

§76. „Nicht unbeträchtlich sind aber auch die Lager von Übergangskalkstein, welche die jetzt überblickte Landesabtheilung, und zwar in der Gegend von Kalkgrün, Schönau und Wildenfels enthält. Man kennt zuförderst 3 dergleichen Lager bei Kalkgrün und Wildenfels. Das unterste setzt auf der Mittag Abend Seite von Kalkgrün auf, das mittlere nordöstlich von diesem Dorfe, das obere aber nördlich von dem 2ten Lager und östlich von Wildenfels. Alle schießen ohngefähr in Std. 10 gegen NNW ein. Noch hat man aber 2 Kalksteinlager im Dorfe Schönau und ein 3tes im sogenannten Eichgraben ohnweit letzteren Dorfes aufgefunden. Von denselben ist ersteres wahrscheinlich die abendliche Continuation des mittleren, letzteres dagegen die des obersten von den 3 erwähnten Lagern. Der Kalkstein dieser Lager ist theils grau, theils schwarz, theils auch bunt. Sämtliche vorerwähnten Lager haben eine Mächtigkeit von 6, 8 bis 10 Lachtern.“

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Eine weitere, schon sehr detaillierte geologische Beschreibung der Kalklager finden wir in der Geognostischen Beschreibung des Zwickauer Schwarzkohlengebirges von Christian August von Gutbier, der 1838 über den Bezirk von Wildenfels und Schönau schrieb: „Der dichte Kalkstein dieser Gegend ist besonders zwischen dem Grauwackenschiefer eingelagert… Dessen Hauptdepots sind auf der Höhe von Kalkgrün, im Schönauer Thale und auf dem Bergrücken von Wildenfels. Im Allgemeinen halten die Lager das Streichen der Gegend; fast jedes einzelne hat aber Anomalien aufzuweisen, und fällt sattel- oder muldenförmig nach zwei Seiten, wobei das Streichen entweder allmälig sich herumbiegt oder unter verschiedenen Winkeln sich bricht. Im Streichen besonders vermengt sich der Schiefer 8elur häufig mit dem Kalkstein, um so mehr fallen kleine Abweichungen der Lagerung des Dachs auf, so dass z. B. die übrigens unverwitterten Schiefer oft wellenförmig gebogen sind, während der Kalkstein in geradschiefrigen Platten darunter liegt. Das Fallen der Kalksteine wechselte von 10 bis 50°. Ein Versuch, den durch Brüche entblössten Kalkstein in grössere Lagermassen zusammen zu ordnen, scheint nur bei den nahe an einander liegenden Entblössungen denkbar; im Uebrigen wird man nur sich meist schnell auskeilende liegende Stöcke treffen. Die Mächtigkeit derselben ist sehr verschieden und schwer zu bestimmen, da selten Liegendes und Hangendes zugleich entblösst ist. Nach der Färbung, Durchziehung mit Kalkspath und Schiefer, bilden die Kalksteine die verschiedensten bunten Marmorarten. Der königliche Bruch bei Kalkgrün enthält den bekannten schwarzen Marmor. Dessen Masse scheint am reinsten zu seyn, ist von gräulichschwarzer Farbe, und mit vielen rundlichen Partien und cylinderformigen Stücken, von eben so gefärbtem Kalkspath durchzogen… Seine Bänke sollen bis 1 ½ Lachter stark gefunden werden, er ist am wenigsten von unregelmässigen Kalkspathtrümmern von weisser und wachsgelber Farbe durchsetzt… Der Bruch ist sehr ausgebaut und verschüttet… Nordöstlich von Kalkgrün, folglich östlich vom königl. Bruche trifft man auf eine Gruppe Brüche, welche am meisten bebaut werden. Im südlichsten derselben fallt das deutlich geschichtete Gestein mit 50° in h. 3. N. und nur am westlichen Ende hält es das Fallen der Gegend h. 12,4, N. Der Kalkstein ist hier vorzugsweise in 2 bis 6 Zoll starke Platten spaltbar, welche durch Thonschieferlagen von einander getrennt sind. Zwischen diesen stärkern Schichten des Schiefers legen sich zartere Blättchen desselben um die Mandel- und Nieren- förmigen Partien des dichten Kalksteins herum, so dass man auf dem Hauptbruche fast nur Thonschiefer, auf dem Querbruche hingegen den grau oder lichtfleischroth gefärbten Kalkstein, oft mit dunkelrothem Kern, zwischen dem grauen, grünen oder rothen Schiefer bemerkt. Letzterer erscheint in dieser Verbindung mit dem Kalke gewöhnlich etwas talkig und glänzender als ausserdem… In mächtigeren Gängen findet sich auch ein wachsgelber blättriger Kalkspath ein. Mit krystallisirtem Kalkspath sind endlich die Wände der grössern Gangspalten, von denen wieder mehrere in h. 12. zu streichen scheinen, besetzt. Die Krystalle sind theils gelblichweiss, theils lichtfleischroth und undurchsichtig, oder gräulichweiss und undurchscheinend. Eine grosse Anzahl der gewöhnlichen Kalkspathkrystallformen scheint hier vorzukommen; auffällig ist aber eine Neigung zu doppelter Bildung, so dass über vielen Skalenoedern ein zweiter Ueberzug, bei dem jedoch weder Spitze noch Endflächen ausgebildet sind, stattfindet, über andern sich ein Rhomboeder mit konvexen Seitenflächen gebildet hat, in dessen längerer Axe die Spitze des darin eingeschlossenen Skalenoeders noch sichtbar ist.“

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

„Kalksinter

hat sich häufig in einer Kluft des westlichen Bruchs in kleintraubigen

Gestalten, wahrscheinlich auf zerstörten Kalkspathdrusen angesetzt.

Eisenglanz in kleinen Krystallen, sowie eine Art Braunsteinmulm sind bisweilen den Kalkspathdrusen beigemengt. Diese Hauptgruppe des Kalkgebirges auf der Höhe von Kalkgrün, ist von allen Seiten, besonders auch am Hange gegen Wildenfels, von Brüchen eingefasst, die genau den nämlichen Charakter wie die beschriebenen zeigen, jedoch so, dass nach den äussern Grenzen hin die Mengungen mit Schiefer häufiger vorkommen; der Kalkstein ist von grauen oder rothen Farben. An den steilen Seitenwänden des Schönauer Thales, und in der Thalsohle, finden sich, wie schon berührt, ähnliche Kalkeinlagerungen. Dem an der Kirche von Schönau streichenden gelblichgrauen Grauwackenschiefer und dickplattigem Grünstein folgt wenig weiter aufwärts an der westlichen steilen Bergwand ein mächtiger Kalkstock… Das Gestein ist lichtaschgrau, mit Kalkspathadern durchtrümmert… An der östlichen steilen Bergwand und, den Kalkgrüner Hauptbrüchen nach dem Streichen entsprechend, findet sich wieder in mehreren .Brüchen und bis in die Thalsohle herab Kalkstein anstehend, wo er im obersten h. 8. W., h. 11. N. 9 h. 4,2. O. wannenförmig einfällt; der schwärzlichgraue Kalkstein ist dickschiefrig, zeigt keine Spur fremdartiger Körper, dagegen Beimengung von Kohlenstoff, der sich in schwachen Lagen eines unreinen Zeichnenschiefers ausscheidet, auch sind hier und im nächst tiefern Bruche die Schichtungsklüfte regelmässig mit Eisenocker überzogen. Unterhalb des Zusammenflusses des Härtensdorfer mit dem Zschokner Bache, ebenfalls an der westlichen Bergwand, trifft man auf ein Kalklager von dunkelaschgrauem Gestein, welches in h. 12. N. und h. 3. O. einfallt, und welches fast das einzige ist, bei dem man die Mächtigkeit auf 10 Ellen bestimmen kann , da der anstehende Grauwackenschiefer im Liegenden und Hangenden deutlich entblösst ist. Dem beschriebenen Bruche im Streichen westlich, und von ihm durch den Grünstein, worauf das Städtchen \Vildenfels steht, getrennt, befindet sich auf dem schmalen Bergrücken, oberhalb des Kirchhofs der sogenannte herrschaftliche Bruch (wohl der „Weinberg- Bruch“, der folglich, wie die Brüche an der Neumühle später auch, schon im Besitz der von Solms’schen Standesherrschaft gewesen ist), dessen Kalkstein mit 10° h. N. fällt und sich in 4 bis 6 Zoll mächtige Platten spaltet. Er ist ohne Schieferbeimengung, schwärzlichgrau, und enthält ebenfalls die cylindrischen, aus Kalkspath bestehenden, Körper. Die federartig zertrümmerten Gangsysteme von Kalkspath streichen hier h. 4. und fallen steil h. 1. N. Die Mächtigkeit des Kalkes dürfte etwa 20 Ellen betragen… Auf der Fortsetzung dieses Rückens bei der Neumühle findet sich die nordöstlichste Entblössung des Kalksteins, der hier h. 3. NW. fällt, aschgrau, und sehr mit Schiefer vermengt ist. So reich an andern Orten das Grauwackengebirge an thierischen Versteinerungen seyn mag, so unbedeutend sind deren Spuren bei Wildenfels. Dagegen enthält der Kalkstein, wie schon erwähnt ungemein häufig in Kalkspath verwandelte cylindrische und konische Körper, von denen ich bemüht war, von geschliffenen und Verwitterungsflächen des Gesteins, - aus Hunderten - die Deutlichsten abzuzeichnen. Herr Professor Reich bestimmte dieselben nach Goldfuß als Stielstücke von Stylasteriden.“ Anmerkung: Der taxonomische Begriff Stylasteridae bezeichnet eine Familie der Filligrankorallen. Wir fanden den Begriff in der Brockhaus- Ausgabe von 1911 und lesen dort: „Stylasterīden (Stylasterĭdae), trop. Familie der Hydrocoralliae (siehe Hydroidpolypen), mit festen, verzweigten Kalkgehäusen von oft lebhaften Farben.“ Folgen wir auch dem Verweis, finden wir außerdem noch heraus: „Hydroīdpolypen und Saumquallen (Hydroidĕa, Hydrozōa, Craspedōta), Ordnung der Ploypomedusen, festsitzende Polypen und Polypenstöcke, meist von Bäumchenform, und freischwimmende Medusen (Hydroidquallen, Saumquallen), letztere mit einem echten Randsaum (Velum) versehen…, festsitzende, korallenähnliche Polypenstöcke, die ein dichtes Netzwerk verkalkter Röhren darstellen.“ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Ergebnisse der Geognostischen Landesuntersuchung Sachsens Anfang des 19. Jahrhunderts sind auf dem Blatt XV der geognostischen Karte zusammenfassend dargestellt. Im Heft 2 der Geognostischen Beschreibung des Königreichs Sachsen, gedruckt 1845, beschreibt C. F. Naumann das Wildenfelser Zwischengebirge:

Fünftes

Capitel, Das Wildenfelser Uebergangsgebirge, (S.293ff)

Verbreitung und Gränzen. Die Massen, welche dasselbe zusammensetzen, sind einestheils Grauwackenschiefer, Grauwacke, Kieselschiefer und Kalkstein als wesentliche Bildungsglieder; anderntheils Grünstein, Hornblendschiefer und Glimmerschiefer als accessorische und wahrscheinlich später eingeschobene und aufgelagerte Glieder…

Wildenfelser Uebergangsgebirge; Kalkstein. (S. 299ff) Die Kalksteine der Gegend von Wildenfels zerfallen, nach ihrer Gesteins- Beschaffenheit, in zwei Arten, welche zwar in einander überzugehen scheinen, in ihren Extremen aber so verschieden hervortreten, daß man sie nothwendig sondern muß. Die eine derselben mag als schieferiger, die andere als massiger Kalkstein aufgeführt werden. Der schieferige Kalkstein erscheint von gräulichweißer, aschgrauer, bläulichgrauer, röthlichgrauer bis fleischrother, meist lichter Farbe, dicht und von ebenem oder flachmuscheligen, sehr feinsplitterigen Bruche. Er bildet wellenformig eingedrückte, oder auch aus an einander gereihten linsenförmigen und wulstartigen Partien bestehende, 1 bis 2 Zoll starke Lagen, zwischen welchen dünne Membranen eines grünlich oder gelblichgrauen Thonschiefers ausgebreitet sind, die eine deutliche dickschieferige und plattenförmige Structur hervorbringen. Diese dem Kalksteine eingeflochtenen Thonschieferlamellen haben gewöhnlich ein etwas talkiges und glänzendes Ansehen, so wie eine, wahrscheinlich auf chemische Bildung hindeutende feine Fältelung. Die wellenförmige Oberfläche der dünnen Kalklagen bedingt sehr häufige Verdrückungen und Auskeilungen derselben, wodurch die Thonschieferlamellen von beiden Seiten zur Berührung gelangen, so daß die Steinplatten auf dem Querbruche ein Netz von Thonschiefer darstellen, dessen langgezogene Maschen mit Kalkstein erfüllt sind. Aehnlich netzartige Zeichnungen kommen auch auf dem Hauptbruche zum Vorschein, wenn die Oberfläche der Platten durch die Verwitterung benagt worden ist, weil solche den Kalkstein weit stärker angreift, als den Schiefer, daher der letztere an der Oberfläche alter Felsenwände in netzartig verbundenen Zellen hervor steht. Diese verflochtene oder verschlungene Structur zwischen Kalkstein und Thonschiefermasse ertheilt bekanntlich dem Uebergangskalksteine so häufig ein marmorartiges Ansehen, welches ihn zu architektonischen und anderen Ornamenten umso geeigneter macht, je schöner und abstechender die Farben der sich umschlingenden Gesteinsmassen sind. Dieses ist auch hier bisweilen der Fall, indem der Kalkstein in einigen Brüchen, besonders aber in dem, bei dem Wildenfelser Schießhause gelegenen Königlichen Marmorbruche, eine schöne fleischrothe Farbe zeigt, welche mit der Farbe des Thonschiefers sehr angenehm contrastirt. Der schieferige Kalkstein hat immer eine ausgezeichnet deutliche und regelmässige Schichtung, wird aber zuweilen nach oben von Klüften durchsetzt, welche gewöhnlich mit Kalkepath allein, und nur wenn sie stärker sind, mit Quarz und Kalkspath zugleich erfüllt sind. Versteinerungen sind sehr selten wahrzunehmen; doch finden sich z. B. im gräulichweißen Kalkschiefer des Fuchsberges bei Schönau einzelne, in schwärzlichgrauen Kalkspath verwandelte Stielglieder von Stylastriten. Der schieferige Uebergangskalkstein bildet stockförmige Lager von 10 bis 20 und mehr Ellen Mächtigkeit, welche, obwohl nicht unmittelbar zusammenhängend, doch großentheils in zwei Züge gruppirt sind, die bei Grünau nahe an der liegenden Gränze des Uebergangsgebirges und im Hangenden der beiden höchsten Grünsteinkuppen auftreten. Außerdem finden sich noch einzele Lager, gleichfalls an der Gränze des Uebergangsgebirges und unmittelbar über Grünsteinkuppen am Fuchsberge bei Schönau, im Rentgraben bei Ober- Haßlau, so wie am südlichen Abhange der hohen Bergkuppe zwischen Wildenfels und Wiesenburg. Der massige Kalkstein hat dunkel bläulichgraue, schwärzlichgraue und gräulichschwarze Farbe, ist zwar dicht, erhält aber gewöhnlich durch sehr reichlich eingesprengte schwarze Kalkspathkörner ein krystallinisch- körniges Ansehen. Er ist mehr oder weniger deutlich, jedoch nie so ausgezeichnet und immer viel mächtiger geschichtet, als der schieferige Kalkstein; die Schichtung erscheint oft deutlicher in den oberen, als in den unteren Theilen der Kalkstöcke; zuweilen verschwindet aber auch jede Spur derselben, und das Gestein steht ohne alle Structur, als eine rudis indigestaque moles – was heißt: „eine rohe und ungeordnete Masse“ – an, wie z. B. in dem Königlichen und dem Winter‘schen Kalkbruche bei Grünau. Die, schon in den oberen Schichten des Kalkschiefers zuweilen wahrnehmbare Durchtrümerung mit weißem Kalkspath findet hier durchgängig und im hohen Grade statt. Kalkspathadern von haarfeiner Dünne bis zu mehrzelliger Stärke durchschwärmen, sich vielfaltig verzweigend, das Gestein nach allen Richtungen, und zwar oft so dicht und zahlreich, daß es das Ansehen gewinnt, als sei die schwarze Gesteinsmasse in lauter fuß- bis zollgroße Fragmente zerstückelt, dieses Haufwerk von Bruchstücken durch einander gerüttelt, und wiederum durch Kalkspat h zu einem Ganzen verbunden worden. Daß auch in der That etwas Aehnliches stattgefunden haben müsse, lehren die hierbei vorkommenden Durchsetzungen und Verwerfungen, indem z. B. die vorerwähnten schwarzen Kalkspathkörner (welche nichts Anderes als veränderte Enkrinitenglieder sind) nicht selten von feinen weißen Kalkspathadern durchschnitten und in ihren beiden Hälften verschoben sind. Diese Durchtrümerung mit weißem Kalkspathe verleiht auch dem massigen Kalksteine eine marmorartige Beschaffenheit, welche ihn besonders dann werthvoll macht, wenn das Gestein sehr dunkelfarbig und die Schichtung sehr mächtig oder gar nicht vorhanden ist. — Außer den, sich vielfältig verzweigenden und verschlingenden Kalkspathadern setzen aber auch größere, gangähnliche Spalten in diesem Kalksteine auf, welche mit röthlich- und gelblichweißem bis wachsgelben Kalkspathe erfüllt sind. Auch kommen bisweilen Drusen und Sinterbildungen von Kalkspath vor, sowie Eisenglanz und Braunsteinmulm, nach v. Gutbier. Charpentier erwähnt auch Schwefelkies im Marmor. (Das haben wir oben ja schon gelesen.) Die, dem Begüterten Winter gehörigen Kalkbrüche, so wie der Königliche schwarze Marmorbruch bei Grünau, der Kalkbruch bei Wildenfels, jener bei der Neumühle, sowie einige in Schönau, oberhalb der das Thal durchsetzenden Grünstein- Glimmerschiefer- Masse liegende Kalkbrüche lassen die hier erwähnten Erscheinungen mehr oder weniger vollständig beobachten. Dieser schwarze massige Kalkstein ist sehr reich an thierischen Ueberresten, namentlich von Krinoiden oder Stylastriten, deren Stielglieder ihn oft dermaaßen erfüllen, daß sie wohl mehr als die Hälfte der Gesteinsmasse ausmachen. Da sie alle in dunkelgrauen oder schwarzen Kalkspath verwandelt sind, und der sie umgebende Kalkstein gleichfalls eine dunkle Farbe hat, so ist ihre organische Form im frischen Gesteine nur selten erkennbar; sie tritt aber deutlich hervor, wenn die Oberfläche eine Zeit lang der Verwitterung ausgesetzt war, indem der dichte Kalkstein der Zerstörung etwas mehr unterliegt, als der Kalkspath. Daher sieht man besondere an alten Steinbruchswänden und an den Wänden der Höhlenräume die Stylastritenglieder zu Tausenden hervorragen, in allen Größen von mikroskopischer Kleinheit, bis zu mehren Linien Durchmesser, und oft so dicht gedrängt, als ob das ganze Gestein aus ihnen bestehen müsse. Weit seltner sind Cyathophyllen; Cotta fand ein ausgezeichnetes Exemplar von Cynthophyllum caespitosum in dem Kalkbruche bei der Neumühle, und auf den Wänden der alten Höhlen und Spalten sitzen zuweilen ganz einzelne Exemplare einer andern Species, welche am meisten Aehnlichkeit mît С. helianthoides besitzt. Auch sind zweischalige Muscheln (wahrscheinlich aus der Familie der Terebrateln) gefunden worden. Anmerkung: Auch bei den Cyathophyllen handelt es sich um Korallen. In Pierer´s Universallexikon haben wir dazu diesen Eintrag gefunden: „Cyathophyllum (C. Goldf., Kragenkoralle, Petref.), Gattung der Familie Ocellina, Ordnung Phytocorallia, kreiselförmige od. verkehrt kegelförmige Polypenstöcke mit becherförmigen Endzellen, außen längsgestreift mit ring- od. kragenförmigen Runzeln, im Längsquerschnitt zeigen sich parallele Querscheidewände; am häufigsten sind sie in der Grauwacke, doch treten sie auch in den jüngeren Formationen auf; nur eine Art lebt noch…“ Der hier erneut angeführte, deutsche Paläontologe Georg August Goldfuß (*1782, †1848) benannte diese Gattung als „Becherkorallen“ und beschreibt die Art C. caespitosum in seinen Petrefacta Germaniae so: „Ihre walzigen Aeste proliferiren in größeren Zwischenräumen, wachsen nur kurze Strecken aneinander gedrängt in die Höhe, divergiren vielmehr sogleich an ihrem Ursprunge, und beugen sich nicht selten hin und her. Die Endzellen stehen daher an der Oberfläche eines Rasens, durch größere oder geringere Zwischenräume von einander gesondert, empor, und haben, da sie sich nicht drängen, eine kreisrunde Mündung. Ihre Vertiefung ist glockenförmig, und von ihren zarten Lamellen wechseln größere und kleinere mit einander ab… Findet sich… in der Eifel und bei Bensberg.“

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zurück zu Naumann: „Das Merkwürdigste aber ist, daß sich der den Kalkstein unmittelbar bedeckende Schiefer der höchst unregelmäßigen Oberfläche dieses Reliefs in allen Theilen anschmiegt, so daß er über jedem Pfeiler einen Sattel, aber jeder Kluft eine Mulde bildet, woraus hervorgeht, daß dieses Kalksteinriff schon vor der Ablagerung des Grauwackenschiefers den zerstörenden Einwirkungen ausgesetzt gewesen sein müsse, welche dasselbe zur Ruine umgestalteten. Ueber die Verhältnisse des hellfarbigen schieferigen zu dem dunkelfarbigen massigen Kalksteine läßt sich dermalen etwas Bestimmtes nicht beobachten, obgleich der Königliche schwarze Marmorbruch und die Winter‘schen Kalkbrüche sehr nahe bei einigen Stöcken des Kalkschiefers gelegen sind. Eine Art von Uebergang ist jedoch nicht abzuleugnen, indem der schwarze Kalkstein bei einer deutlicheren Schichtung und einer weniger dunklen Farbe Thonschiefer- Membranen auf den Schichtungsflächen, und selbst eine ähnliche Structur entwickelt wie sie dem schieferigen Kalksteine zukommt; während wiederum dieser in den hangendsten Schichten bisweilen einige Aehnlichkeit mit dem massigen Kalksteine gewinnt. Der hellfarbige schieferige Kalkstein scheint im Allgemeinen etwas älter zu sein, und seine Existenz dürfte zum Theil eine wesentliche Bedingung für die nahe bei oder selbst auf ihm, nach Art der Corallenriff'e erfolgte Ausbildung des schwarzen massigen Kalksteines gewesen sein. Der dunkelfarbige Kalkstein bildet keine weit fortsetzenden Lager, sondern einzelne liegende Stöcke und Klötze, deren Formen, vereint mit der oft erstaunlichen Menge von Stylastritengliedern auf die Vermuthung führen, daß man es wohl hier mit den Ueberresten vorweltlicher Krinoiden- Bänke zu thun habe. Diese Stöcke haben eine Mächtigkeit von 10 bis 40 und mehr Eilen, und werden gewöhnlich von Grauwackenschiefer bedeckt. Das Liegende derselben ist selten entblöst; im Dürr‘schen Kalkbruche ist es Grauwackenschiefer, im untersten Bruche am linken Gehänge des Schönauer Thales Grünsteinschiefer und in dem, am rechten Gehange unterhalb dem Einflusse des Härtensdorfer Baches liegenden Bruche conglomeratartige Grauwacke. Außer den bereits erwähnten ganz schmalen Thonschieferlagen kommen nur selten fremdartige Massen vor. Sehr kohliger Alaunschiefer findet sich in einem, ganz nahe bei dem Dürr'schen Bruche, etwas höher am Gehänge liegenden Kalkbruche. Im oberen Theile vom nördlichen Stoße des Königlichen schwarzen Marmorbruches ist ein 18 Zoll mächtiges Lager von feinkörnigem, feldspathreichen Diorit den 15° in NNO. einfallenden Schichten regelmäßig eingelagert, ohne daß irgend eine Veränderung des Kalksteines zu erkennen wäre. Eine mehr gangartige Masse desselben Diorites findet sich am östlichen Stoße des großen Kalkbruches im unteren Theile von Schönau. Die vorhin angedeuteten Form- Verhältnisse des dunkelfarbigen Kalksteines beurkunden sich nicht nur durch eine oft recht verschiedene Schichtenstellung innerhalb eines und desselben Kalkbruches, sondern auch durch die Art und Weise, wie die Kalkstöcke zuweilen begränzt sind. So fallen z. B. in dem großen Kalkbruche, welcher im unteren Theile von Schönau am rechten Gehänge unmittelbar im Hangenden des dasigen Grünsteines eröffnet ist, die Schichten am östlichen Stoße 50° in O., während sie am nördlichen Stoße 30° in NNO. einschießen. Besonders merkwürdig aber sind die Verhältnisse desjenigen Kalkstockes, in welchem die Winter‘schen Brüche betrieben werden. Diese Masse wird nämlich auf der Westseite durch eine steil aufgerichtete, nordsüdlich streichende und 70° in West fallende Schieferwand begränzt, während sie auf der Nordseite an Grauwackenschiefer und Grauwacke abschneidet, deren Schichten hor. 6. streichen und 30 bis 50° in Nord fallen. Auch dicht an der Ostseite des Bruches steht sogleich körnige Grauwacke an, wogegen im Liegenden auf der Südseite der Kalkschiefer nicht weit entfernt ist, so daß das Ganze einen klotzförmigen Stock bildet, dessen Umrisse kaum in einigem Zusammenhange mit den allgemeinen Schichtungs- Verhältnissen des umgebenden Gebirges zu stehen scheinen. Die Lage dieses Stockes ist auf der Charte durch die, unter den Buchstaben F und E des Wortes WILDENFEIS angedeutete rundliche Partie bezeichnet; was südlich daran stößt und sich nach Osten ausbreitet, ist lauter Kalkschiefer.“

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

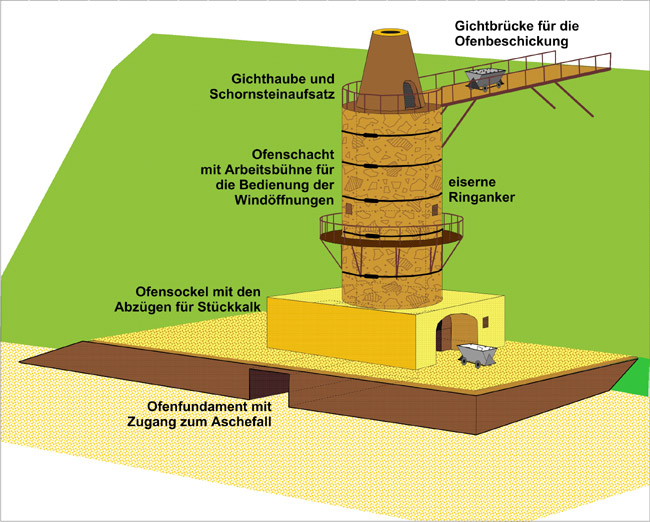

In der Schrift über den Kalkwerksbetrieb in

Sachsen, führen die Autoren Wunder, Herbrig und Eulitz

im Jahr 1867 eine Reihe von Statistiken an, denen zu entnehmen ist, daß Anfang

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Raum Wildenfels 17 Tagebrüche in

Betrieb waren. Unterirdischer Kalksteinabbau fand hier nirgends statt.

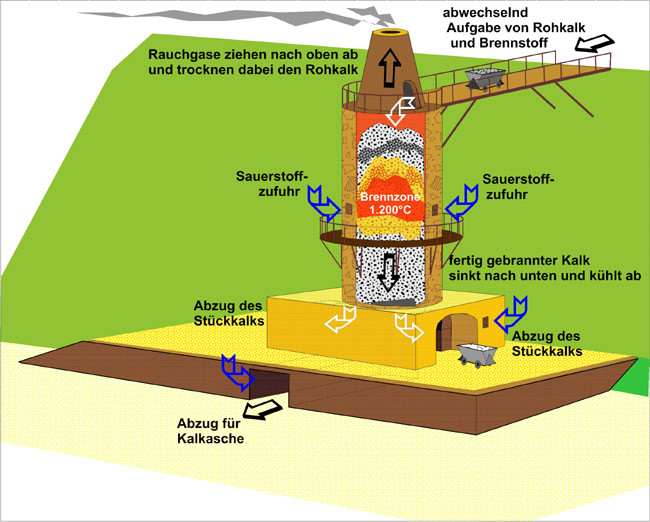

Die Förderung belief sich auf etwa 1.200 Ruthen Rohkalk (etwa 4,5% der Gesamtproduktion Sachsens). In 7 periodischen und 6 Kessel- oder Schüttöfen wurden dazumal 70.800 Scheffel Branntkalk erzeugt (3,4% der sächsischen Produktion). Zu den damals üblichen Maßeinheiten siehe

unseren Beitrag zum Kalksteinabbau im Die 1867 ausgeführten chemischen Analysen des Kalksteins werden auch später mehrfach wieder zitiert. Wir fügen sie hier ein:

Auch aus dieser Quelle erfahren wir wieder einige Namen von Kalkwerksbetreibern und hören erneut, daß einer der Brüche, nämlich der sogenannte „Schwarze Bruch“, in staatlichem, dazumal also königlichem Besitz gewesen ist.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Der Geologe K. Dalmer bearbeitete die Geologische Specialkarte von Sachsen, Blatt 125: Section Kirchberg ‒ Wildenfels. Dazu erschien 1884 die 1. Auflage der zugehörigen Erläuterungen zur geologischen Karte. Die Einleitung gibt uns zunächst noch einmal eine schöne Beschreibung des Zwischengebirgscharakters: „Die obere Phyllitformation (das untere Cambrium) ist hier in gleicher Ausdehnung und Mächtigkeit entwickelt und weist auch im grossen Ganzen ein ähnliches Streichen und Fallen der Schichtung auf, wie auf der anderen Seite der NW.- Diagonale. Desgleichen wird sie längs einer ostwestlich streichenden Linie, die ungefähr in der Fortsetzung der Phyllit- Cambriumgrenze der anderen Hälfte liegt, regelrecht von dem Obercambrium überlagert. Von letzterem sind jedoch nur die liegendsten Theile entwickelt; - kaum ein Kilometer von ihrer unteren Grenze entfernt wird diese Formation, in der Gegend von Grünau, plötzlich durch eine mehrfach gebogene im Allgemeinen jedoch ostnordöstlich verlaufende Verwerfung abgeschnitten, jenseits deren sich ein wirres Durcheinander von Silur-, Devon- und Culmschichten sowie überraschender Weise auch von zweifellos archäischen, der Glimmerschieferformation zugehörigen Gesteinen einstellt. Dieser Complex lässt sich nördlich bis zu einer von der Neumühle über FriedensthaI nach dem Fürstengut und dem oberen Lohethale gezogenen Linie verfolgen, längs deren er unter dem discordant sich auflagernden Rothliegenden verschwindet. Die Neumühle bezeichnet zugleich den östlichsten Punkt seiner Verbreitung indem hier Nord- und Südgrenze unter spitzem Winkel zusammenstossen, oder mit anderen Worten, indem von hier ab das Rothliegende über die Grünauer Bruchspalte hinweg bis auf die cambrischen Schiefer übergreift. In westlicher Richtung erstreckt sich der vorliegende Schichtencomplex bis fast zum Muldethal, woselbst er mit den liegendsten cambrischen Schiefern der Südwesthälfte der Section, in deren Streichen er liegt, in seitlichen Contact tritt. Die Silur- und Devonschichten dieses Gebirgstheiles stehen also mit den jenseits der Nordwest- Südostdiagonale bei Niederhasslau und Wilkau auftretenden in keinem Zusammenhang, erscheinen vielmehr mit Bezug auf letztere um fast drei bis vier Kilometer südöstlich in das Liegende zurückgeschoben…“

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die bereits früher als unterschiedlich geartet beschriebenen Kalksteine in Wildenfels werden von K. Dalmer in zwei verschiedene geologische Zeitphasen gestellt, zum ersten in die: VIII. Die Devonformation. 3. Das Oberdevon. „Das Oberdevon besteht auf vorliegender Section fast ausschliesslich aus einem grauweissen, aschgrauen oder auch röthlichgrauen bis fleischrothen, sehr feinkörnigen, muschelig brechenden Kalkstein, der stets sehr deutlich die sogenannte Kramenzelstructur aufweist, d. h. er wird durch ein Netz von bald sehr dünnen, fast hautartig feinen, bald etwas stärkeren Flasern einer gelblichgrauen oder grünlichen Schiefermasse in lauter flache, mit ihrer Breitseite der Schichtung parallel liegende Knollen zerlegt, die meist seitlich mit einander verschmolzen sind, mitunter aber auch durch die Schieferflasern völlig von einander geschieden werden. Besonders deutlich pflegt diese Structur auf angewitterten Flächen sichtbar zu werden, indem die Verwitterung bald den Kalk stärker angreift als die Schieferflasern, so dass letztere reliefartig hervortreten, bald umgekehrt die Schieferflasern in höherem Grade zernagt als den Kalk, so dass der Verlauf der ersteren durch ein Netz von Vertiefungen auf der Gesteinsoberfläche kenntlich gemacht wird.“

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

„Der oberdevonische Kalk findet sich insbesondere in der Gegend nordöstlich und nordwestlich von Grünau durch zahlreiche bedeutende Brüche aufgeschlossen und erscheint ausserdem noch in isolirten Partieen am Westabhange des Aschberges, sowie bei der Schönauer Obermühle. In sämmtlichen Aufschlüssen weist der Kalk eine stets deutlich ausgesprochene, dünnplattige Schichtung auf deren Verlauf allerdings ein häufig wechselnder, und in Folge zahlreicher Stauchungen und Dislocationen sehr unregelmässiger ist. Versteinerungen finden sich sehr spärlich und sind nur auf angewitterten Schichtflächen zu bemerken. Es liegen vor

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die fossilreichen Kalksteine ordnet K. Dalmer

dagegen stratigraphisch ein in die:

IX. Culmformation und Kohlenkalk. „Ueber den oberdevonischen Kramenzelkalken folgt ein System von Thonschiefern, Grauwacken, Conglomeraten und Kalklagern, welche vollständig mit den entsprechenden Gesteinen des thüringisch- fichtelgebirgischen Culms übereinstimmen… Der Kohlenkalk unterscheidet sich vom oberdevonischen Kalk schon durch seine dunkele, fast schwarze Farbe, sowie durch seinen Reichthum an in Kalkspath umgewandelten Crinoidenstielgliedern, deren auf frischem Bruche deutlich hervortretende glänzende Spaltßächen dem an und für sich feinkörnig dichten Gesteine fast ein krystallinisches Aussehen verleihen. Das Gestein bildet innerhalb der Culmschiefer und Grauwacken einestheils ziemlich bedeutende, über 20 m Mächtigkeit und 200 m Längsausdehnung besitzende Lager, die entweder fast massige Structur oder nur eine durch bankartige Absonderung angedeutete Schichtung aufweisen; andemtheils tritt es aber auch in kleineren linsenförmigen Massen oder in Gestalt von zahlreichen mit Schiefer innig vergesellschafteten und wechsellagernden Lagen und Bänken auf: Die letztere Ausbildung des Kohlenkalkes, die sich öfters im Hangenden oder Liegenden oder im Streichen von massigeren Kalklagern einstellt, liesse sich noch am ehesten mit Devonkalken verwechseln, indessen unterscheidet auch sie sich dadurch deutlich von den letzteren, dass sie nie eine. gut ausgeprägte Kramenzelstructur, wie sie für die Devonkalke so characteristisch ist, aufweist. Bei massigerer Structur pflegt der Kohlenkalk von zahlreichen Trümern weissen Kalkspathes durchzogen zu sein, welche von der dunkelen Gesteinsmasse sich scharf abheben. Adern von haarfeiner Dünne bis zur Stärke von einigen Centimetern durchschwärmen, sich vielfach verzweigend und verästelnd, theilweise auch sich gegenseitig durchsetzend und verwerfend das Gestein nach allen Richtungen und zwar mitunter so dicht und zahlreich, dass die schwarze Gesteinsmasse in ein Haufwerk von "grossen und kleinen Fragmenten zerstückelt wird und somit eine wahre Breccie entsteht. Diese Erscheinungen sind insbesondere schön in dem Winter'sehen Kalkbruche bei Griinau, sowie in demjenigen bei der Neumühle zu beobachten. Der Culmkalk ist, wie bereits bemerkt, sehr reich an thierischen Ueberresten und zwar insbesondere an Crinoidenstielgliedern. Letztere sind in der frischen Gesteinsmasse nur selten als solche zu erkennen, sehr deutlich tritt ihre Form aber hervor, sobald die Gesteinsoberfläche eine Zeit lang der Verwitterung ausgesetzt war, indem der Kalkspath, in den sie umgewandelt sind, schwieriger verwittert als die Kalksteinmasse, in der sie liegen. Daher sieht man insbesondere an den Wänden von das Gestein durchziehenden grösseren Spalten die Stielglieder zu Tausenden hervorragen in allen Grössen von fast mikroskopischer Kleinheit bis fast 1 cm Durchmesser, z, Th. so dicht gedrängt, als ob das ganze Gestein daraus bestände. Eine nähere Bestimmung dieser Reste ist meist nicht möglich. Doch steht soviel fest, dass dieselben verschiedenen Arten zugehören. Diejenigen Stielglieder, welche sich durch einen weiten runden Kanal auszeichnen, sowie feinstrahlige etwas vertiefte Gelenkflächen und eine glatte, ebene oder schwach gewölbte Oberfläche besitzen, dürften nach GEINITZ (Verstein. der Grauw. Sachsens, S. 71) auf Melocrinus laevis GOlLDF. zu beziehen sein. Weit seltener als Crinoiden sind Korallen. Dergleichen sind zuerst von COTTA und sodann von WANKEL in dem Kalkbruche bei der Neumühle entdeckt worden… Ein wichtiger paläontologischer Beweisgrund für die Zugehörigkeit der vorliegenden Kalke zum Kohlenkalk ist das Vorkommen von Foraminiferen in denselben. Dieselben wurden insbesondere in Dünnschliffen von Proben des am oberen Ende von Schönau, sowie beim Friedhofe von Wildenfels gelegenen Kalklagers, recht häufig beobachtet. Doch konnten sie vereinzelt auch in Proben von fast sämmtlichen übrigen Kalklagern nachgewiesen werden. Leider ist eine nähere Bestimmung derselben, da nur Durchschnitte nach unbekannten Richtungen vorliegen, nicht thunlich. Einige Formen könnten möglicherweise zu Endothyra Bowmanni gehören. Ausser Foraminiferen wurden in mikroskopischen Präparaten auch noch ziemlich häufig Bruchstücke von Bryozoën beobachtet…

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

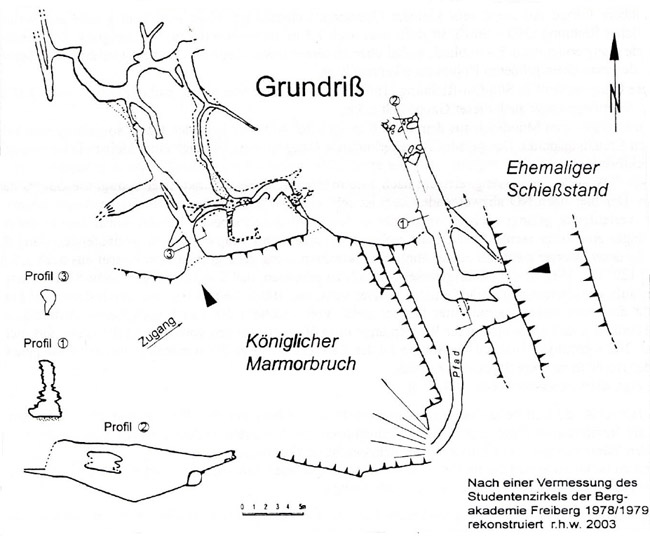

An diese allgemeine

Schilderung des Wildenfelser Kohlenkalkes mögen sich noch einige speciellere

Bemerkungen über die einzelnen Vorkommnisse desselben anschliessen. Wir beginnen

mit den beiden auf der Höhe zwischen Wildenfels und Grünau befindlichen Lagern,

von denen das eine, westlichere durch den königlichen Marmorbruch, das

andere, östlichere durch Winter's Kalkbruch abgebaut wird. Das erstere

liegt in einer spitzwinkeligen, durch Verwerfungen bedingten Einbuchtung der

Oberdevon- Culmgrenze und wird, wie durch Einschläge erwiesen, sowohl östlich

und westlich als auch südlich von oberdevonischen Knotenkalken begrenzt, während

nach Norden zu, wie im königlichen Bruche zu sehen, Culmthonschiefer und

Grauwacken sich auflagern. Der Bruch ist schon sehr alt und war früher

beträchtlich grösser. Seine gesammte ehemalige Westhälfte ist jetzt mit Schutt

ausgerollt. Der Kalk zeichnet sich durch seine sehr regelmässige Absonderung in

zu unterst bis über 2 m mächtige, weiter oben meist 0,5 bis 0,3 m starke Bänke

aus und wird daher nicht zum Brennen, sondern zur Gewinnung von grossen Platten

und Werkstücken gebrochen. Eine von G. WUNDER ausgeführte chemische Analyse des Gesteines ergab, dass es fast keine Magnesia und nur 1,2% Thonerde, Eisenoxyd und unlöslichen Rückstand enthält und im übrigen aus reinem kohlensaurem Kalk besteht. Die in der oben erwähnten bankförmigen Absonderung sich aussprechende Schichtung besitzt im Allgemeinen ost- westliches bis westsüdwestliches Streichen sowie 15-20° nördliches Fallen. In dem oberen Theile des Lagers bemerkt man im Bruche eine etwa 0,3 m mächtige Schicht eines hellgraugrünen körnigen Gesteines, welches, wie die Untersuchung mit Lupe und Mikroskop lehrt, aus eckigen Feldspathkömchen, ferner scharfen Quarzsplitterchen sowie einer diese Bestandtheile verkittenden, schmutziggrünen, chloritischen Substanz sich zusammensetzt. Die sedimentäre Natur dieses Gesteines wird durch das spärliche Vorkommen von Crinoidengliedern in demselben erwiesen. Das KaIklager wird local von steilen, fast saigeren Klüften durchsetzt, welche sich mitunter in Folge der auflösenden Thätigkeit der auf ihnen circulirenden kohlensäurehaItigen Tagewässer zu bauchigen oder schlauchartigen Hohlräumen, stellenweise sogar zu bedeutenden, weithin fortsetzenden Höhlen erweitern. Die Wände derselben zeigen eine wellige, sichtlich ausgenagte, raube Oberfläche. Desgleichen ist auf nachträgliche Erweiterung von Spalten durch Sickerwasser noch eine andere, ehemals in dem westlichen, jetzt zugeschütteten Theile des Bruches gut zu beobachtende Erscheinung zurückzuführen, welche NAUMANN wie folgt beschreibt: „…Das Merkwürdigste aber ist, dass sich der, den Kalkstein unmittelbar bedeckende Schiefer der höchst unregelmässigen Oberfläche dieses Reliefs in allen Theilen anschmiegt, so dass er über jedem Pfeiler einen Sattel, über jeder Kluft eine Mulde bildet, woraus hervorgeht, dass dieses Kalkriff schon vor der Ablagerung des Grauwackenschiefers den zerstörenden Einwirkungen ausgesetzt gewesen sein müsse, welche dasselbe zur Ruine ausgestalteten.“ Letzterer Schluss dürfte wohl kaum als zwingend anzuerkennen sein, vielmehr ist anzunehmen, dass die Einschnitte in späterer Zeit, lange nach Ablagerung der hangenden Schiefer, durch allmähliche Erweiterung von Spalten entstanden sind und dass der Schiefer durch den Druck der überlagernden Gebirgsmasse in jene Vertiefungen hineingepresst worden ist, sich gewissermaassen „gesetzt“ hat. Ganz analoge Erscheinungen wiederholen sich an den von bunten Letten überlagerten Plattendolomiten des oberen Zechsteines von Crimmitzschau und Meerane. Das östlichere der Grüna'er Culmkalklager, welches durch den Winter'schen Bruch aufgeschlossen wird, weist sehr gestörte Lagerungsverhältnisse auf: Das Gestein stellt namentlich an der Nordwand des Bruches eine völlig ungeschichtete, jedoch von zahllosen Klüften und Kalkspathtrümem durchsetzte Masse dar. Westlich wird das Lager durch eine nordsüdlich streichende 70° W. fallende Kluft abgeschnitten, jenseits welcher man sehr dünnbänkigen, mit viel Schiefer gemengten Culmkalk antrifft. Im Osten endet der Kalk gleichfalls an einer Verwerfung, durch welche mitteldevonische Tuffwacke in das Niveau des Culms gerückt wird. Ob der ein wenig weiter südlich von dem Winter'schen Bruche aufgeschlossene oberdevonische Knotenkalk den Culmkalk regelrecht unterteuft oder aber durch eine Verwerfung von demselben getrennt wird, lässt sich in diesem Falle nicht ermitteln. Ferner ist in der Gegend der Neumühle, innerhalb des schmalen, hier zwischen der Alluvialaue des Zschockener Baches und dem Rothliegendterritorium sich hinziehenden Culmstreifens der Kohlenkalk durch eine Reihe von Brüchen aufgeschlossen, in welchen er theils ausgesprochen massig entwickelt, theils sehr mit Schiefer gemengt erscheint. Bei dem etwa 200 m thalabwärts von der Neumühle gelegenen Vorkommniss ist die liegende Grenze gut zu beobachten. Man sieht hier, wie der Kalk in eine theilweise Gerölle von Kieselschiefer und Quarz führende, kalkige Grauwacke übergeht, welche mit Bänken eines graugrünen, schieferigen, diabastuffähnlichen Gesteines wechsellagert. Letzteres besteht, wie die mikroskopische Untersuchung lehrt, aus zahlreichen Plagioklasleisten, unregelmässig vertheilten Augitkömern, secundärem Chlorit sowie Titaneisen. Ob dieses Gestein noch mit zur Culmformation gehört oder vielmehr das hangendste Glied des Oberdevons repräsentirt, muß dahingestellt bleiben. Einem etwas höheren Horizont als die eben besprochenen Vorkommnisse von Kohlenkalk gehören wahrscheinlich, - wie später nachzuweisen versucht werden soll, - die in der Nähe des Wildenfelser Friedhofs sowie im obersten Ende von Schönau durch Brüche aufgeschlossenen Lager an. Bei beiden bildet mächtig entwickeltes Culmconglomerat das Liegende, und Culmthonschiefer das Hangende. In Bezug auf organische Reste unterscheiden sie sich von sämmtlichen übrigen Kohlenkalkvorkommnissen durch ihren verhältuissmässig bedeutenden Reichthum an Foraminiferen und an Bryozoenbruchstücken. Das Gestein beider erscheint meist in fussstarke Bänke abgesondert und ist ziemlich rein, insbesondere frei von schieferigen Beimengungen und daher zum Kalk- Brennen wohl geeignet. Das Schönauer Lager wird westlich durch eine Verwerfung abgeschnitten; vielleicht ist die unten am Thalgehänge, hinter der Brauerei ehemals abgebaute, jetzt nicht mehr sichtbare kleine Kalksteinpartie als die verworfene Fortsetzung des erst erwähnten aufzufassen. Auch das am Friedhof von Wildenfels gelegene Vorkommniss wird, und zwar sowohl östlich als auch westlich, von Verwerfungen begrenzt, von denen die erstere am Ostende des Bruches direct sichtbar ist. Durch dieselbe ist der hangende Thonschiefer in das Niveau des Kalklagers gerückt worden, so dass die Fortsetzung des letzteren jenseits der Verwerfung in einiger Tiefe zu suchen sein würde. Die beiden ausserdem noch vorhandenen mächtigeren Lager von Kohlenkalk, von denen das eine bei der Schönauer Obermühle neben der Wiesenburger Strasse, das andere im unteren Theile von Schönau, am rechten Gehänge, etwa 600 m oberhalb der Schönauer Kirche sich befindet, bieten nichts bemerkenswerthes dar. Das Gestein des letztgenannten Vorkommnisses, welches durch den Junghändel'schen Bruch abgebaut wird, enthält nach WUNDER: 95,6% kohlensauren Kalk, 0,9% kohlensaure Magnesia, 1% Eisenoxyd und Thonerde und 2,7% unlöslichen Rest. Diese Zusammensetzung besitzt jedoch nur der Kalk in dem unteren Bruche, in dem weiter oben am Gehänge gelegenen Bruche erscheint er dünngeschichtet und vielfach mit z. Th. in Alaunschiefer übergehendem Thonschiefer verwoben…“

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die 1901 erschienene, von C. Gäbert

revidierte 2. Auflage der Erläuterungen zur geologischen Karte wiederholt den

Text zum Kalkstein nahezu wörtlich. Nur die bisher als Culm- bzw. Kohlenkalk

angesprochenen Kalksteine haben jetzt die Bezeichnung „Flaser- oder

Knotenkalk“ erhalten.

Heute wird genauer zwischen dem chronostratigraphischen System (hier dem Unter- Karbon) und der lithologischen Fazies (in diesem Fall Kulm oder Culm) unterschieden. Die Kulm- Fazies schließt sich südlich an die Kohlenkalk- Fazies an und stellt eine synorogene Sedimentation dar, also Ablagerungen, die gleichzeitig mit der Gebirgsbildung der variszischen Orogenese erfolgten. Das abgelagerte klastische Material wurde dabei von der Mitteldeutschen Kristallinschwelle, damals ein Inselbogen, abgetragen. Das Sedimentationsbecken, in welchem die Kulm- Fazies zur Ablagerung kam, war durch diese Schwelle grob in einen nördlichen und einen südlichen Bereich geteilt. Der nördliche Bereich bildet heute das Rheinische Schiefergebirge. In diesem Beckenbereich kamen hauptsächlich Tonschiefer (mit der bivalven Muschel Posidonia becheri) und Radiolarien führende Kieselschiefer (Lydite) zur Ablagerung. Im südlichen Bereich herrschte dagegen eine Flyschfazies mit turbiditischen Sandsteinen, Grauwacken und Olisthostromen vor. Die Sedimente der Kulm- Fazies in diesem südlichen Becken erreichten Mächtigkeiten von bis zu 3.000 Meter.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Eine kleine Kollektion von nebenbei am Wegesrand aufgesammelten Lesesteinen. Rechts der gelblich- graue, leicht geschieferte Kulm- Kalk aus Dörrer’s Bruch, links der schwarzgraue, devonische Knotenkalk. Calzit- Adern finden sich häufig in den dunklen Kalksteinen (ganz links).

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Jüngere Untersuchungen erklären uns die

stratigraphische Abfolge und die geologische Geschichte natürlich noch genauer.

So lesen wir bei A. Schreiber 1967:

2.4. Das Oberdevon „Während dieses Zeitraumes ist für das Varistikum eine starke Faziesdifferenzierung charakteristisch; spätere Großsättel zeichnen sich vielfach bereits als Schwellen ab. In den Zwischengebirgen lassen sich aus den Sedimenten ebenfalls Schwellen ableiten. In den zentralen Bereichen dieser Gebiete werden paläozoische Gesteinsserien abgetragen. Im Wildenfelser Zwischengebirge kommt es (im Oberdevon)… zu tektonischen Bewegungen und einem intensiven basischen Vulkanismus, der zur Bildung von Diabasgesteinen führt. In den Ruhepausen werden Tonschiefer und untergeordnet Sandsteine und Kalksteine abgelagert. Konglomerateinschaltungen, die vor allem im oberen Bereich der Diabasgesteine auftreten, weisen auf stärkere Hebungen im Liefergebiet hin. Im Oberdevon erfolgt der Übergang von der vulkanisch- klastischen zur kalkigen Fazies, die mit dem Brachiopodenkalk einsetzt. Das häufige Auftreten von Brachiopoden und Korallen im Kalkstein ist durch geringe Wassertiefe zu erklären. Nach dem Kohlenstoff- und Schwefelkiesgehalt und der dunklen Farbe entstand der Brachiopodenkalk unter reduzierenden Verhältnissen. Derartige Bedingungen müssen vor allem bei der Ablagerung des Kellwasserkalkes geherrscht haben, der eine besonders hohe Kohlenstoff- und Schwefelkiesführung aufweist. Im unteren, dunkelgrau gefärbten Bereich des Knotenkalkes klingt diese „Schwarzschieferfazies“ allmählich aus…“ 2.5. Unterkarbon „Im Wildenfelser Zwischengebirge wird vom Verfasser eine Schichtlücke in der Zeit des Oberdevons und des untersten Unterkarbons angenommen. Bei den ältesten unterkarbonischen Sedimenten – Tonschiefer mit Kalksteinen – ist bisher allerdings eine sichere Einstufung nicht möglich. Auf epirogene Bewegungen (Hebung) führt der Verfasser die Ablagerung des Unteren Kohlenkalkes zurück. Durch weitere starke epirogene oder schwache orogene Bewegungen entstehen die Rutschmassen des Geröllführenden Tonschiefers. Die über dem Geröllführenden Tonschiefer folgenden Wechsellagerungen von Tonschiefern, Grauwacken und Kalkgrauwacken geben die allgemeine Bodenunruhe im Unterkarbon wieder. Stärkere Hebungen im Liefergebiet führen bei Wildenfels zur Ablagerung des mächtigen Kulm-Konglomerates. Korallen und Crinoidenstielglieder des Oberen Kohlenkalkes weisen auf eine geringe Wassertiefe während der Bildung dieses Karbonatgesteins hin. Die wechselvollen Ablagerungen in seinem Hangenden zeigen ebenfalls die unruhigen Sedimentationsverhältnisse des Unterkarbons im Wildenfelser Zwischengebirge an (Tonschiefer, Grauwacken, Gerölltonschiefer). Nach ihnen setzt wahrscheinlich erneut vulkanische Tätigkeit ein. Das Unterkarbon weist erhebliche Unterschiede gegenüber der thüringischen Fazies, z. B. der Ziegenrücker Mulde, auf. Auffallend ist bei Wildenfels die geringe Mächtigkeit dieser Sedimente. Daher muß man mit Schichtlücken rechnen. Abweichend von der thüringischen Entwicklung sind auch das häufige Auftreten von Karbonatgestein (Kalksteine, Kalkgrauwacken) und die große Mächtigkeit des Unteren Kohlenkalkes. So hatten Teile dieses Zwischengebirges im Unterkarbon mehrfach Schwellencharakter…“ Neben den hier angeführten Fossilien ist Wildenfels außerdem einer von nur zwei Fundorten von Cladoxyleen, der ältesten Nadelholzfossilien, auf der Welt (zeit.de). Da der Abbau seit 1950 nicht wieder aufgenommen wurde, bestehen heute kaum noch Fundmöglichkeiten. Lesesteine kann man auf den Äckern natürlich immer finden und auch zum Wegebau ist nicht ofengängiger Kalksteinabfall gern verwendet worden.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zur

Montangeschichte

Die Anfänge

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Wann genau der Kalksteinbergbau bei Wildenfels begonnen hat, ist unbekannt. Auf

der Informationstafel an der ehemaligen Marmormühle in Grünau steht zu lesen,

daß das „Dorf im Grünen“ bereits 1402 als „Kalkgrün“ bezeichnet worden

sein soll. Daraus kann man folgern, daß schon zu dieser Zeit hier Kalkstein

gebrochen wurde.