|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zum

Kalksteinabbau im Striegistal bei Kaltofen und Berbersdorf

Erstellt im September

2019.

Letzte

Sie können diesen Beitrag auf dem Recherchestand vom September 2019 vom Qucosa-Server der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden im PDF-Format herunterladen:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zur regionalen Geschichte

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Für die

Heimat- und Montangeschichte dieser Region müssen wir etwas ausholen und uns

erst einmal mit grundsätzlichen Dingen befassen, wie mit dem Anfang der

deutschen Besiedlung und der Christianisierung slawischer Gebiete in diesem

Gebiet. Diese Region spielt schon in der älteren sächsischen Geschichte, zu

Zeiten der ersten Stadtgründungen, die mittlerweile urkundlich belegbar über 800

Jahre zurück liegen, eine interessante Rolle: Zu einem Teil liegt das

Kalkvorkommen – ein kleiner Teil – nämlich im Bereich des Stiftungsbesitzes des

Klosters Altzella, während andere Teile – das Hauptlager - zum sogenannten „Hersfelder

Eigen“ gehörten, das auch als „Hersfelder Lehen“ (praedium

hersfeldense) bekannt ist. Beide Besitzungen benötigten den Kalkstein

natürlich schon damals für die Errichtung von Bauwerken für unterschiedlichste

Zwecke. Die Kalkvorkommen von Kaltofen- Berbersdorf müssen dabei eine wichtige

Rolle gespielt haben.

Für die Heimat- und Montanforschung in unserer Region stellt das Hersfelder Eigen einen der wichtigsten Punkte in der Siedlungsgeschichte dar. Dieses Besitztum geht auf eine Urkunde zurück, die am 21. Juli 981 zu Wallhausen ausgestellt wurde. Darin wird die Schenkung der Burgwarde Döbeln und Hwoznie im Daleminzergau an der Mulde durch Kaiser Otto II. an das Kloster Memleben beschrieben. Um 1015 kam der Memlebener Besitz an das Kloster Hersfeld und ging später als Lehen an den Markgraf von Meißen. Ein Kloster in der hessisch-thüringischen Grenzregion wurde damals also vom Kaiser noch mit Besitzungen in der Markgrafschaft Meißen ausgestattet! Nur wenige Jahre später (986) wurden die Bistümer Merseburg, Zeitz und Meißen begründet, was die Landkarte neu ordnete (Börner). Die Beschreibung der Grenzen des Hersfelder Eigens ist als Randnotiz auf einer Urkundenseite im Kopialbuch des Hersfelders Klosters erhalten. Dieses Gebiet ist später in den Lehnbriefen von Markgraf Friedrich, den Freidigen 1292 und noch im Jahr 1454 bei Kurfürst Friedrich, dem Sanftmütigen dargestellt. 1485 kam der „Rest“ des Hersfelder Eigens aufgrund der Leipziger Teilung zum Teil zur albertinischen Markgrafschaft Meißen und mit der Region um Döbeln zum ernestinischen Kurfürstentum Sachsen- Wittenberg. Die Lehnbriefe sind in lateinischer Sprache abgefaßt und geben heute in Übersetzung und Deutung viel Spielraum für Interpretationen. Dieses slawische Siedlungsgebiet muß also für die Administrationen im Altsiedelland bekannt und vor allem von recht großer Bedeutung gewesen sein, um eine dauerhafte deutsche Besiedlung dort abzusichern!

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Das

Hersfelder Eigen im späteren Sachsen benutzte im Gegensatz zum Klosterbezirk

Altzella hier im Arbeitsgebiet die Flußverläufe als Grenze für eine eindeutige

Abgrenzung ihres Besitztums. Wobei die Angaben über den Verlauf des „böhmischen

Steigs“, der in beiden Besitzungen erwähnt wird, heute nur noch schwer

nachvollziehbar sind. Viele Arbeiten und Veröffentlichungen hierzu, insbesondere

aus dem Bereich der Heimat- und Montanforschung, werden durch die Wissenschaft

bislang negiert.

Die lateinische Beschreibung des Hersfelder Eigen im Originaltext haben wir samt Übersetzung bei Kästner & Schiller entnommen: „Predium Hersveldensis ecclesie incipit a loco, ubi major Striguz fluvius oritur et tenditur secundum cursum illius amnis in Mulda fluvium et per decursum Mulde usque Scapha et Scapham sursum usque ad antiquam semitam Bohemorumque secernit proprietam Kem- nitz et Hersveldensem et per semitam illam usque Pachowe, Pachowe sursum usque Nidperc, quod wernherus edificaverat, et ab amne qui preterfluit Nidperk usque in Amnem Striguz...“ „Der Besitz der Hersfeldischen Kirche fängt an, wo die Große Striegis entspringt, entlang dem Laufe jenes Flusses bis zur Mulde und muldenabwärts bis zur Zschopau aufwärts bis zum alten böhmischen Fußsteig, der das Besitztum (der Klöster) Chemnitz und Hersfeld trennt, und jenem Fußsteig entlang bis zur Pockau, die Pockau aufwärts bis nach Nidberg, das Werner gebaut hatte, und von dem Fluß, der vor Nidberg vorbeifließt bis zur Striegis...“ (Max Kästner und Johannes Schiller, Zwischen Chemnitz und Freiberg, 1928) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die

Entstehung des Klosterbezirkes Altzella können wir heute gesichert in die zweite

Kolonisationsphase einordnen. Eine teilweise dauerhafte slawische Besiedlung war

ja bekannt und die Namen der Gaue ebenfalls. Hinzu kommen noch slawische Namen

von Siedlungsplätzen und Fluren, die ebenfalls den Hinweis auf dauerhafte

Besiedlung geben. Eine Kolonisation eines Landstriches erfolgt nie zufällig,

sondern sehr sorgfältig vorbereitet über längere Zeit und vor allem alte

Siedlungsplätze nutzend. Schließlich wollten die neuen deutschen Siedler (die

Vorfahren saßen in Sachsen und Franken) ihre slawischen Nachbarn aus diesem

Gebiet verdrängen, was aber wohl eher eine Vermischung beider Volksgruppen nach

sich zog, wie es die Sprachforscher anhand von überlieferten Namen belegen

können. Hinweise auf eine frühe Besiedlung lieferte da schon die

Flußnamenforschung zur Zschopau (Hengst).

Das Zisterzienserkloster Altenzella, später Altzella, wurde von Markgraf Otto dem Reichen gestiftet und 1162 von Friedrich I. bestätigt. Zum Stiftungsbesitz des Klosters Altzella um 1162, welcher 800 Hufen Land umfaßte, gehörten auch schon Siedlungsplätze, aus denen schon kurze Zeit später die uns heute bekannten Ortschaften hervorgingen, ohne daß diese namentlich bereits direkt genannt wurden. Der älteste namentlich benannte Ort war „Bor“ oder auch „Bore“ (slawisch) und steht für das spätere Böhrigen, wo ursprünglich das Kloster angelegt werden sollte, was sich aber als ungeeignet herausstellte! Der Stiftungsbesitz läßt sich anhand einer Beschreibung von 1185 wie folgt umgrenzen: Marbach, Schmalbach, Berbersdorf (Kalk!), Reichenbach, Groß- und Kleinvoigtsberg, Großschirma, Fürstenhof, Halsbrücke, Loßnitz, Kleinwaltersdorf, Kleinschirma, Bräunsdorf, Riechberg, Langhennersdorf, Seifersdorf, Mobendorf, Gosberg, Pappendorf (Kalk!), Böhrigen, Etzdorf, Gersdorf und Kummersheim. Kaltofen (Kalk!) und Arnsdorf (Kalk!) sowie zwei weitere Orte kamen erst ab 1297 zum Klosterbesitz. All diese Orte liegen innerhalb einer „Tagesreise“ vom Kloster Altzella entfernt auf wohl sehr überlegt ausgesuchten, schon vorhandenen, temporären oder sogar verlassenen slawischen Siedlungsplätzen, die die Anlage einer dauerhaften Siedlung als Waldhufendorf zuließen. Dabei können wir heute die „Tagesreise“ mit maximal 29,6 km definieren. Diese Angabe hat ihren Ursprung im römischen Militärwesen, ist wohl vielfach erprobt worden und auch für das damalige Verkehrswesen unabdingbar. (Der Einzelschritt – gradus – mit 0,74 m, Doppelschritt – passus – mit 1,48 m, 1000 Doppelschritte – mille passus – 1,48 km = 1 römische Meile, 20 milia passuum = 29,6 km – Anm. d. Red.) Laut einer Arbeit der Historikerin Martina Schattkowsky lagen alle genannten Zubehörungen des Klosters innerhalb dieser Entfernung. Eine Entfernung von maximal 23 km entsprach außerdem einer Klosterregel der Zisterzienser und war wohl dem bergigen Erzgebirgsvorland angepasst!

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die

genaue Grenzziehung des Klosterbezirkes wird bei Beyer wie folgt wieder gegeben:

„Der Grenzzug dieses Landstriches ging, nach der 1185 gelieferten Beschreibung von der Mulde bei dem Sitze des Klosters die Pietzschbach hinauf bis zu einem Hügel, der an der Quelle eines in diese fallenden Bächlein aufzuwerfen war, dann von einem Hügel zu dem anderen bis in und durch ein nach der Mulde sich senkendes, mit Kiefern bestandenes Thal, welches daher slawisch Smolidol, deutsch aber Harzthal genannt wurde. Von da bildete die Mulde die Grenze bis an die gegen Mittag gelegenen Fluren von Berthelsdorf und von diesen eine Linie nach den Fluren von Langenau und bis zu den Ursprung der Striegis. Dieses Flüßchen herunter mit Umgehung der vier Dörfer eines gewissen Eckardt bis nach Frankenstein, von wo die Grenze von einem Hügel bis zum andern und bis zu dem bei Bockendorf, weiter über die alte böhmische Straße abermals über mehrere Hügel bis zu dem bei Gruna (Roßwein) ging. Von da nahm sie die Richtung nach dem großen Steine an der Striegis, diese herab bis zu dem nächsten Berge, wo ein Hügel nach der Mulde zu stand, und dann diese wieder herauf bis zum dem Einfall der Pietzschbach in solche…“ Damit haben das Hersfelder Eigen und der Klosterbezirk Altzella eine gemeinsame Grenze im Arbeitsgebiet, in dem die von uns nachstehend betrachteten Kalkvorkommen liegen, und teilen diese auf zwei Herrschaftsbereiche auf. Allerdings müssen wir an dieser Stelle auf eine Einschränkung aufmerksam machen: Zur Zeit der Klosterstiftung kam nur Land in Frage, das nicht bereits vorher verlehnt gewesen ist. Der Meißner Markgraf konnte deshalb seinem Hauskloster nur solche Gebiete stiften, die ihm auch gehörten. Deshalb unterschieden sich vielleicht auch die Grenzverläufe im Arbeitsgebiet recht deutlich, wie die Beschreibungen belegen (Schwabenicky).

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zur Zeit

der Klostergründung gab es im Bereich des Hersfelder Eigens zumindest in unserem

Arbeitsgebiet auch schon die ersten Stadtgründungen. Sakrale und weltliche

Gebäude wie Kirchen, Befestigungen und Burgen, sind kaum aus Lehm und Stroh

errichtet worden, sondern waren feste Bauwerke aus Stein mit einem gewissen

Schutzfaktor. Neben dem Baumaterial Bruch- und Backstein (Ziegel) wurde auch

Sand und Kalk für das Bindemittel Mörtel und Kalk für die Herstellung von Putz

und Farben benötigt. Doch gab es in Nähe dieser neuen Städte auch Kalkvorkommen,

die wesentlich näher lagen als das von Kaltofen- Berbersdorf. Auch das Kloster

Altzella ist in seiner ursprünglichen Bausubstanz als sehr aufwendiges, massives

Bauwerk (Gurlitt) ausgeführt worden und hatte deshalb über die ganze Zeit seines

Bestehens einen für die damalige Zeit enormen Bedarf an Baumaterialien. Die

Kalkvorkommen von Kaltofen- Berbersdorf müssen demzufolge auch für den

Klosterbezirk von besonderer Bedeutung gewesen sein, da diese in unmittelbarer

Nähe und innerhalb einer Tagesreise erreichbar waren!

Im

Klosterbezirk lag aber noch ein weiteres Kalkvorkommen: Die Kalksteinvorkommen

im Triebischtal bei

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Kaltofen

kam wohl durch eine geschickte „Aufkaufspolitik“ in Klosterbesitz. Vermutlich

spekulierte das Kloster Altzella schon lange auf Kaltofen und dessen Kalklager

und nutzte die Gelegenheit eines „Notverkaufes“ durch gute Vorbereitung sehr

geschickt aus.

Der in finanziellen Schwierigkeiten lebende Ritter Ulrich von Maltiz mußte seinen Besitz „Kaldovevene“ an zwei wohlhabende Freiberger Bürger abgeben (Gläubiger?) und diese übereigneten es dem Kloster Altzella. „In diesem Jahre (1297 Anm. d. Red.) übertrugen Heinrich von der Schope (Zschopau, Anm. d. Red.) und aus der Apotheken, Bürger zu Freiberg, das Gut zu Albertitz und den Kaldovene, das Sie vom Ritter Ulrich von Maltitz zu Lehn gehabt, von Ihm aber frei gekauft hatte, dem Gotteshaus in Zelle und empfingen es von dort wieder als Erbe“. (Knauth) Die Vermutung, daß es sich bei diesem „Zukauf“ von Kaltofen über 100 Jahre nach Klostergründung eigentlich um den gezielten Erwerb der Kalkvorkommen gehandelt haben könnte, liegt nahe. Das Kalkvorkommen zieht sich von der kleinen Striegis bis hinauf auf Arnsdorfer Fluren und der Hauptteil des Kalklagers liegt nun einmal eindeutig auf der Flur von Kaltofen. Mit diesem „Zukauf“ kam der Klosterbezirk in den Besitz des gesamten Kalkvorkommens und konnte dort ohne großen Aufwand sämtliche tagesnahen Bereiche auf eigene Kosten abbauen ohne von einem Preisdiktat – die Nachfrage regelt ja den Verkaufspreis – abhängig zu sein. Diesen Umstand sollte man nicht aus den Augen verlieren. Das Kloster hatte bis zu seiner Auflösung mit Beginn der Reformation einen großen Bedarf an Baumaterialien für seine doch sehr aufwendigen Bauprojekte und deren Erhaltung. Denn innerhalb des Klosterbezirkes lag bis zum „Zukauf“ nur auf den Berbersdorfer Fluren das östliche Ende der Lagerstätte und auf den Fluren von Pappendorf in Nähe des böhmischen Steiges nur ein unbedeutendes, kleines und eher minderwertiges Kalkvorkommen, das sich nur für Düngerkalk eignete. Letzten Endes muß davon ausgegangen werden, daß die Kalkvorkommen von Kaltofen-Berbersdorf schon im 12. Jahrhundert umfassend bekannt waren und seitdem – wenn auch mit größeren Unterbrechungen – im Abbau gestanden haben! Damit ist der Kalkbergbau dieser Region mindestens genauso alt wie der Erzbergbau um Freiberg, vielleicht sogar noch älter! Doch fehlen hierzu leider noch eindeutige Belege. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die

zweite Besiedlungsphase im 12. Jahrhundert kann man mit Fug und Recht als neue

Landaufteilung durch den deutschen Adel bezeichnen. Nach dem Tod Wiprecht von

Groitzsch´s war die Markgrafschaft Meißen endgültig an das Haus Wettin

gefallen. Die Wettiner forcierten nun die Kolonisation, gestützt auf die in der

zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts eingetretenen Silberfunde in Freiberg.

Der überwiegende Teil der Zins entrichtenden Bevölkerung war aber noch immer slawisch und erst nach und nach entwickelten sich die uns bekannten Dörfer zu ihrer heutigen Größe. Auch für unser Arbeitsgebiet trifft dieser Umstand zu. Die nächstgelegene Stadt zu unserem Arbeitsgebiet dem Kalklager von Kaltofen- Berbersdorf war Hainichen. In weiterer Entfernung lag nur noch Freiberg als nächste Stadt. Da eine Stadt eine zentrale Funktion hatte und besondere Rechte besaß, gingen von ihr auch Einwirkungen auf die umliegenden Dörfer aus, zum Beispiel in der politischen und kirchlichen Verwaltung. Das Zentrum der Nahmärkte war immer eine Stadt mit der entsprechenden Bannmeile in Sachen Marktrecht, was aber für Hainichen nie zutreffend war (Schwabenicky). Die Kirchen und ihr Besitz waren immer Eigentum der Grundherren und werden als „Patronat“ oder „Eigenkirchenrecht“ bezeichnet. Der zuständige Pfarrer wurde vom Grundherrn bestimmt und vom Bischof oder dessen Vertreter eingesetzt. Diese kirchliche Verwaltung wurde auch als Pfarrsprengel bezeichnet. Dabei hatte nicht jedes Dorf eine Pfarrkirche, sondern konnte einem anderen Dorf mit solcher Kirche zugewiesen werden. Außerdem bestand für die Bewohner der Dörfer der sogenannte Pfarrzwang. Man konnte sich also nicht seine Kirche aussuchen. Die Pappendorfer Kirche mußten z. B. auch die Riechberger Kirchgänger besuchen. Diese Kirche unterstand bis zur Reformation dem Kloster Altzella. So verhielt es sich auch mit den kirchlichen Abgaben, die sowohl an die zuständige Pfarrkirche zu erbringen waren als auch an den besitzenden Grundherrn (Schwabenicky).

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die

Fluren, auf denen das Kalklager verlief und abgebaut wurde, gehörten zu den

Ortschaften Arnsdorf, Kaltofen, Berbersdorf und Pappendorf. Den Ortsnamen „Kaldovevene“

deuten Hans Walther (Onosmatiker) und Ernst Eichler (Linguist) als: "Vermutlich

Siedlung am Ofen, der nicht mehr in Betrieb ist". Zu den Ortsfluren des

Kalklagers sind folgende urkundlichen Schreibweisen überliefert:

1428 Kaldoffin, 1497 Kaldofen und 1539 Kaldoffen. 1428 Berbirsdorff, 1449 Berwerstorff, 1510 Berbistorff, 1814 Berbersdorf sowie Berbsdorf. 1230 Poppendorf, 1377 Popindorf, 1414 Puppendorf, 1428 Papindorff, 1436 Poppendorff, 1447/48 Poppindorf, 1495/1555 Pappendorff, 1791 Pappdorf (Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen) Arnsdorf wird urkundlich 1348 als „Arnoldisdorf“ erwähnt. Ob diese Namensgebung auf einen deutschen Lokator zurückzuführen ist, kann heute niemand mit Sicherheit bestätigen. Die Ortschaft gehörte ab 1297 zum Klosterbezirk und kam einige Jahre nach der Reformation und Auflösung des Klosters in den Besitz der Familie Mordeisen (Zedler). Zum Besitz von Ulrich von Mordeisen (*1519, †1572) gehörten aus dem Klosterbesitz noch folgende Ortschaften: Berbersdorf, Pappendorf, Kaltofen, Goßberg, Bräunsdorf, Großschirma, Großvoigtsberg, Kleinvoigtsberg, Kleinschirma, Kleinwaltersdorf, Reichenbach, Seifersdorf, Mobendorf, Loßnitz und Langhennersdorf. Ab 1572 erbten die drei Söhne von Mordeisen zu gleichen Teilen diese Dörfer; hatten aber kein Interesse daran. Lediglich Rudolf Mordeisen behielt sein Erbe bis 1587. Dieses Erbe bestand aus den Ortschaften mit dem Kalklager wie Pappendorf, Kaltofen und Berbersdorf, sowie zwei weiteren Orten. Vermutlich war der Kalkbergbau doch ein einträgliches Geschäft für diesen Grundherrn. Sämtlicher Besitz an Ortschaften wurde an den sächsischen Kurfürst Christian (?) veräußert und dem Amt Leisnig (1696), später dann dem Amt Nossen (1843), zuletzt dem Gerichtsamt Roßwein (1856) zur Verwaltung unterstellt, bis zur Gründung der Amtshauptmannschaft Döbeln (1875). Vermutlich blieb der Abbau dieser Kalklager schon mit dem Verkauf an Kurfürst Christian liegen. Erst ab 1674, deutlich nach dem Ende des 30jährigen Krieges, setzen wieder Nachrichten zur Wiederaufnahme der seit langem still liegenden Kalkbrüche ein.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zu

Arnsdorf: (Schumann, Band 1, 1814)

„Arnsdorf, bei Hainichen, oder bei Greifendorf; Dorf im Leipziger Kreise, im Amte Leißnig, 1 Stunde nördlich von Hainichen, auf dem linken Ufer der Striegnitz gelegen. Der Ort liegt mitten im Amtsbezirk Nossen, hat 4 ½ Hufe und ein altschriftsätziges Rittergut. Zu letzterem gehören noch schriftsätzig die Dörfer Falkenau, Gersdorf, Irbersdorf und Ottendorf. In sämtlichen Orten sind 1100 Einwohner.“ 1817 wird Kaltofen folgendermaßen beschrieben: (Schumann, Band 4, 1817) „Kalkofen, oder Kaltofen, ein unmlttelbares Amtsdorf im Königreich Sachsen, im Erzgebirgischen Kreis, im Amte Nossen, 1 Stunde westl. von Nossen, an der Straße nach Waldhelm gelegen. Es hat 15 Einwohner, und erhielt seinen Namen von den nahe dabei im Striegnitzlhal gelegene Kalksteinbrüchen und Kalköfen.“ Zu Berbersdorf wird zur gleichen Zeit folgendes beschrieben: (Schumann, Band 1, 1814) „Berbersdorf, Berbsdorf, unmittelbares Amtsdorf im Erzgebirgischen Kreise, im Amte Nossen, am Klein-Striegesbache, südl. von Roßwein gelegen. Es hat 328 Einwohner und eine Mühle mit 3 Gängen.“ Zu Pappendorf wird folgendes berichtet: (Schumann, Band 8, 1821) „Pappendorf, ein mittelmäßiges Pfarrkirchdorf im Königreich Sachsen, in dem, in mancher Hinsicht zum Meißnischen, in andrer zum niedern Erzgebirgischen Kreise zu rechnenden Amte Noßen, ist demselben unmittelbar unterworfen. Es liegt 2 ½ Stunden südwestlich von Noßen, 1 Stunde nordöstlich von Haynichen, 1 1/3 Stunde südlich von Roßwein, theils am linken Ufer und in der breiten, sanften und sehr anmutigen Aue der, in schönen Krümmungen, aber mit häßlich- grauem, durch die Bränder Bergwerke gefärbten Wasser dahin fließenden großen Striegiß, theils am geringen Steinbache, der in nördliche Richtung in jene fließt. Durch den Ort führen die Straßen von Freiberg nach Roßwein und von Haynichen über Nossen nach Dresden, und machen denselben ziemlich belebt, wozu die etwas enge Bauart auch viel beiträgt. Die Meereshöhe geht von 950 bis zu 1050 pariser Fuß, und das Klima darf man, bei so starker Meereshöhe, mild nennen. Den Namen Pappendorf hält man häufig für gleichbedeutend mit Pfaffendorf, und zwar auch deshalb, weil die hiesige Kirche ehedem eine Erzpriesterkirche war, die unmittelbar unter dem Meißnischen Bischof stand. Aber wohl mit Anrecht, da es schon in den ältesten Urkunden unter dem Namen Pappendorf (auch Papindorf) vorkommt, und Pfaffe (oder Pope) sonst nie mit zwei pp geschrieben gefunden wird; der Name scheint vielmehr von Poppo hergeleitet werden zu müssen. Pappendorf gehörte unter die 45 Oberdörfer des Klosters Altzelle, und kam nach dessen Säcularisirung mit an des Kurfürst Moritz berühmten Canzler, Mordeisen; 1587 schlug man es zum Amte Nossen. Diesem kaufte der Oberste Pflugk auf Gersdorf 1603 die Dienste des Dorfes ab, und noch jetzt haben die hiesigen Bewohner mancherlei Frohnen in Gersdorf aufzuwarten. Pappendorf enthält in etwa 90 Häusern, nahe an 500 Bewohner; 1801 gab man freilich nur 342 Consumenten an (ohne Erblehngericht und geistliche Gebäude) aber theils ist die Bevölkerung in hiesiger Gegend vorzüglich stark gestiegen (im hiesigen Kirchspiel zum zählt man gemeinjährig 78 Geburten und nur 49 bis 50 Begräbnisse), theils wurden gerade in dieser Gegend sehr viel Köpfe bei jener Zählung verschwiegen. Die Bewohner nähren sich von Ackerbau, der sehr guten Viehzucht, der Weberei und Baumwollspinnerei für die Haynicher Cattunfabriken, vom Kalkbrechen und Kalkbrennen, mit Land- und Steinkohlenfuhrwesen u.s.w. Außer der Kirche und Schule zeichnen sich noch das sehr einträgliche, mit guter Gastwirtschaft versehene Gerichte (eines der vier alten Zellischen Erblehngerichte) und die 3 Mühlen aus, welche nebst 3 Sägemühlen an der Striegiß liegen. Die alte, sehr ansehnliche, durchaus maßiv und mit Schiefer gedeckte Kirche hat 2 Thürme, war schon 1411 vorhanden und wurde 1424 erweitert, bald nachher aber vom Meißnischen Weihbischof Nicolaus von Gardin eingeweiht. Ihr Inneres zeigt 2 Altäre, davon der gegen Osten gerichtete kleinere der Hauptaltar war, über diesem sieht man Christum mit den 12 Aposteln, über dem gegen Nord gekehrten größeren Seitenaltar hingegen die Maria nebst 4 anderen Frauen in vergoldeter Bildhauerarbeit dargestellt. Zur hiesigen Parochie, welche unter der Noßener Adjunctur der Ephorie Freiberg steht, und bei welcher der Kirchenrath die Collaturen übt, gehören noch die 5 Dörfer, deren Fluren das Pappendorfer Gebiet rund umgeben, nämlich Berbersdorf, Goßberg, Kaltofen, Mobendorf und Ottendorf; das Kirchspiel befaßt gegen 2000 Seelen, ungeachtet es wenig über ¼ Quadratmeile sich ausdehnt. Über die Striegis führt eine schöne Brücke von Kalkstein, die vor dem J. 1720 erbaut wurde. Wichtig und bekannt ist Pappendorf vorzüglich durch seine Kalkgewinnung. Das Kalkflötz liefert einen recht reichhaltigen, sehr festen und dichten, grauen Stein, und streicht – in mehrere Bänke aufgetheilt, zwischen welchen jedesmal ein glimmerreicher Gneus lagert – unter einem Lager von Lettenschiefer, welches von der oberflächlichen Dammerde nur schwach bedeckt wird. Es streicht in westlicher Richtung bis jenseits des nahen Dörfchens Kaltofen, wie es jetzt, oder Kalkofen, wie es ehedem genannt wurde; wo es aber in Osten anhebe, ist nicht hinlänglich bekannt; mit Sicherheit läßt sich seine Länge wenigstens auf ¼ Stunde angeben, da noch am rechten Ufer der Striegiß, im Busche bei der Neu Mühle (zu Mobendorf gehörig) ein Bruch bearbeitet wird, dessen Stein aber weniger dicht ist, als der Pappendorfer. Die wichtigeren Brüche liegen hinter einander in einer Reihe von Ost nach West, theils auf hiesigem, theils auf Kaltofener Gebiet, sind meist schon 40 bis 50 Ellen tief ausgehauen, und gehören theils zum hiesigen Erblehngericht, theils den Pappendorfer und Kaltofener Bauern, welche entweder die Brüche vermiethen, oder auch selbst bauen, und das Produkt an die Kalköfen zu Pappendorf, Kaltofen, Mobendorf, Berbersdorf, Schmalbach und Goßberg verhandeln, wo mittelst der, in großer Menge hierher kommenden Steinkohlen aus Fiedler's beiden großen Gruben zu Berthelsdorf (von welchen man die geringste Sorte benutzt) ein guter Kalk gebrannt wird, den man zum Theil aus großer Ferne zur Felddüngung holt.“ Zum Steinkohlenabbau durch Herrn Fiedler

bei

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zur Lage des Bergbaugebietes

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

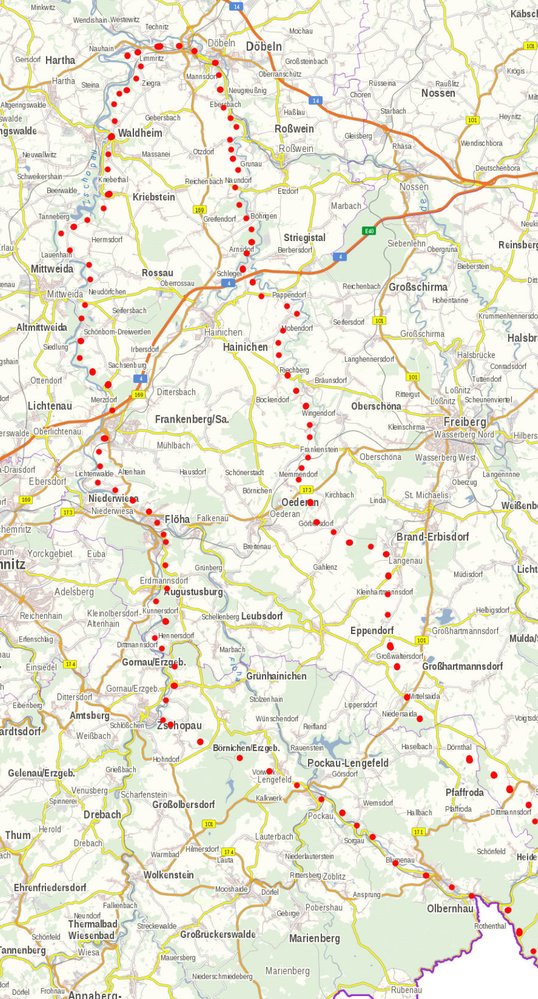

Kaltofen

wie auch Berbersdorf bilden zusammen mit weiteren Dörfern seit 2008 durch

Zusammenschluß mit der Gemeinde Tiefenbach die Gemeinde

Striegistal und diese liegt im Landkreis Mittelsachsen. Die zentrale

Lage an der BAB 4 mit der Autobahnausfahrt Berbersdorf machen die Region schnell

und gut erreichbar.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Der

Hauptteil des Kalklagers von Kaltofen- Berbersdorf liegt im Bereich der

Wasserscheide zwischen den beiden Striegis- Flüssen. Hier mündet auch die kleine

Striegis, an welcher der Arnsdorfer und Kaltofener Bereich des Kalklagers liegt,

in die große Striegis ein. Weitere kleinere Bäche geben ihr Wasser ebenfalls in

das Striegis- Flußsystem ab.

Das ehemalige Bergbaugebiet ist heute ein zentraler Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes „Striegistäler“ und erstreckt sich über die Fluren der Gemeinden Arnsdorf, Kaltofen, Berbersdorf und Pappendorf. Die auflässigen, nicht fahrbaren Grubenbaue und auch die vielen höhlenartigen Öffnungen, Gewölbe und Spalten an den teilweise frei liegenden Bruchwänden bilden für etliche Fledermausarten das Sommer- und Winterquartier. Dies gilt natürlich auch für Reptilien, die ein solches natürliches Milieu sehr gern bevorzugen. In diesem Flächennaturdenkmal gibt es natürlich auch die typische Kalkflora zu finden, wie in anderen still gelegten Kalkstein- Brüchen auch. Sehr auffällig sind da die Bestände von Alpen-Ziest, Leberblümchen, Rote Heckenkirche, Christophskraut, Frühlings- Platterbse und Wald-Trespe, um nur einige Vertreter zu nennen. Das ganze Areal ist durch Wanderwege recht gut erschlossen und bietet einen sehr interessanten Einblick in die Montanwirtschaft unserer Altvorderen, wenngleich sie in diesem Bergbaugebiet nie den Stand der Industrialisierung erreicht hat, sondern über ein eher mittelalterliches Niveau nicht hinaus kam.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zur Geologie

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Das

Arbeitsgebiet mit den Kalkvorkommen liegt im Randbereich der Granulitformation,

die vom Glimmerschiefer relativ gleichmäßig und großflächig überlagert wird. Die

Taleinschnitte von Kleiner und Großer Striegis bilden hier bedeutende südliche

Nebentäler der Freiberger Mulde. Der Zusammenfluß mit der Freiberger Mulde liegt

unweit der ehemaligen Bahnstation von Berbersdorf bei Niederstriegis.

Die Kalkvorkommen in dieser Region gliedern sich in zwei Teilbereiche: Zum einen ein recht kleines Kalklager im Tal der Großen Striegis im dortigen Epidot- Amphibolschiefer. Ein recht großes Lager, das Hauptlager, ist im rechten Berggehänge der Kleinen Striegis, mit einer Fortsetzung auf dem linken Ufer in Richtung Arnsdorf, im Glimmerschiefer eingebettet. Das Hauptlager erstreckt sich bis in das Tal der Großen Striegis und setzt sich dort am gegenüberliegenden Talgehänge fort. Es stellt ein recht großes und bedeutendes Kalkvorkommen ähnlich dem von Memmendorf- Frankenstein dar. Vermutlich wurden nicht alle geologisch bekannten Vorkommen auch bergmännisch abgebaut, zumindest sind heute entsprechende Spuren im Gelände nicht mehr sichtbar. Mitunter wurden solche Vorkommen nur verritzt oder als Ergebnis geologischer Untersuchungen bekannt und daraufhin im einschlägigen Kartenmaterial vermerkt. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

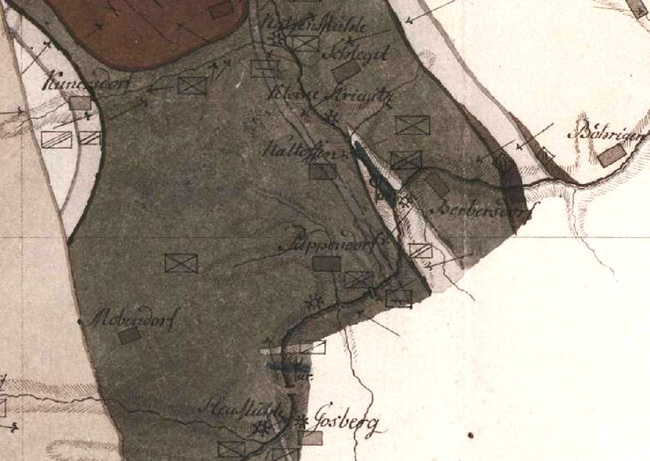

Eine frühe geologische Beschreibung des

Gebietes entstammt einem Bericht aus der Anfangszeit der Geognostischen

Landesuntersuchung (40003, Nr. 9). Ernst Friedrich Wilhelm Lindig

berichtete darin über seine geologische Revisionsreise in der Gegend von Oederan,

Flöha, Frankenberg und Hainichen im Jahr 1802. Aus diesem Bericht ist auch die

nachfolgende Kartendarstellung entnommen. Wir zitieren hier gern, was Herr

Lindig damals über die hiesigen Vorkommen des

„Urkalks“

für bemerkenswert hielt (Rückseite Blatt 72ff):

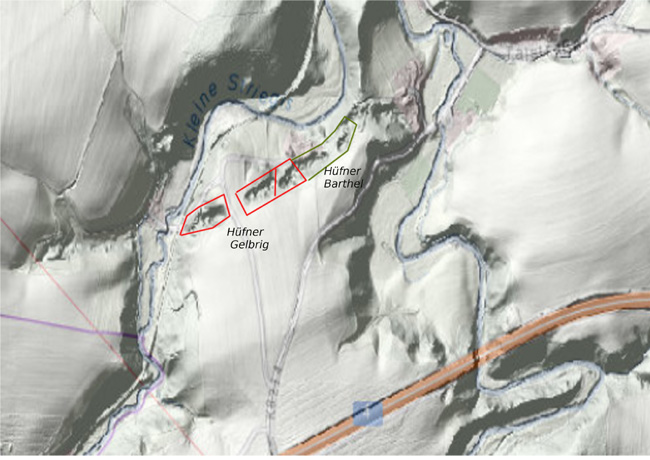

§123. „½ Stunde von Kaltofen gegen Mitternacht werden an dem südlichen Abhange des Kleinen Striegitzthals 4 Kalkbrüche auf einem Std. 6,6 streichenden Urkalklager, welches in Glimmerschiefer aufsetzt, betrieben. Drei dieser Kalkbrüche gehören dem, im vorigen § mehrmals gedachten*) Hüfner Gelbig, und der 4te, welcher nach Morgen zu liegt, dem Hüfner Barthel aus Kaltofen. Der erste, welcher nach Abend zu liegt, ist verbrochen und zur Zeit nicht gangbar. Im 2ten wird der Kalkstein unterirdisch gewonnen. Man nämlich in dem 18 bis 20 Ellen mächtigen und 20 bis 25 Grad gegen Mittag fallenden Kalklager einen saigeren Schacht, ungefähr 1 Fahrte tief, abgesunken, und von selbigem aus, nach dem Streichen des Lagers, sowohl gegen Abend, als Morgen, einige Lachter weite Örter getrieben, mittelst deren Betriebes der Kalkstein gewonnen wird. Im dritten, dem Hüfner Gelbig zugehörigen Kalkbruche, wird der Kalkstein mittelst Steinbruchsbau und in vierten, welchen der Hüfner Barthel besitzt, zwar unterirdisch, aber sehr unregelmäßig gewonnen. In all diesen Brüchen ist der Kalkstein durch ziemlich parallele Klüfte gespalten, welche 50 bis 60 Grad gegen Mitternacht fallen. Bei der Gewinnung desselben unterscheidet man vorzüglich zwei Sorten, wovon man die eine den weißen, und die andere den grauen Kalkstein nennt. Ersterer, welcher auf der Sohle des Kalklagers liegt und 3 bis 4 Ellen mächtig ist, hat eine rauchgraue und graulich weiße Farbe, und ist feinkörnig, das ins splittrige übergeht. Letzterer hingegen, welcher feinkörniger als ersterer ist und ebenfalls splittrigen Bruch zeigt, hat eine dunkelgraue Farbe, welche bloß an den Splittern ins graulich und gelblich weiße übergeht. In beiden, besonders aber in letzterem, kommt etwas eingesprengter Schwefelkies vor. Der Glimmerschiefer, in welchen das beschriebene Kalklager aufsetzt, ist etwas dünn und krummschiefrig. Der Kalkstein wird mit Berthelsdorfer Steinkohlen, wozu man einen geringen Theil Holz nimmt, und zwar jede der oben beschriebenen Sorten besonders, gebrannt. Der Scheffel von gebranntem weißen Kalk wird für 16 Gr. und vom grauen für 9 Gr. verkauft. Ersteren wendet man zum Bauen und letzteren zur Verbesserung der Felder an.“ *) Im vorangegangenen Paragraphen beschrieb Lindig einen beim Dorfe Schlegel durch denselben Hüfner Gelbig auf Steinkohle getriebenen, dort freilich erfolglos gebliebenen Versuchsstollen. Daß der Kalkbruchbesitzer sehr an eigener Brennstoffversorgung interessiert war, anstatt die Kohle für seine Brennöfen in Berthelsdorf kaufen zu müssen, ist nur allzu einleuchtend. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Digitalisat:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Bei genauem Hinschauen findet man nördlich von

Goßberg in dieser Karte noch eine gleichartige, wenn auch nur kleine Eintragung

und hierzu in Lindig's Bericht aus dem Jahr 1802 das Folgende (40003,

Nr. 9, Blatt 79):

§134. „In einem, 25 Schritt über dem letzteren Beobachtungspunkte*) am rechten Abhange des oftgenannten Thals befindlichen Kalkbruche baut man ein Urkalklager ab, welches Stunde 12,4 streicht, 1 bis 1 ½ Ellen mächtig ist und 75 bis 80 Grad gegen Abend fällt. Die Gebirgsart, in welcher dieses Lager aufsetzt, ist sowohl Thonschiefer, der sich dem Glimmerschiefer nähert, als auch Hornblendeschiefer, welcher oft in ersteren übergeht. Der Urkalk ist von einer grauen, graulich und gelblich weißen Farbe, ist sehr mit Thon- und Hornblendeschiefer gemengt und führt an einigen Stellen vielen Quarz bei sich.“ *) In dem diesem voranstehenden Paragraphen wird eine aus Tonschiefer bestehende Felsgruppe am rechten Striegishang, etwa 1.000 Schritt flußaufwärts von der bei Pappendorf über die Große Striegis führenden Brücke beschrieben.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

In einem Zwischenbericht von C. A. Kühn, damals noch Obereinfahrer in Freiberg, über erste Ergebnisse der geognostischen Landesuntersuchung, namentlich über die dabei „aufgefundenen Lagerstätten gemeinnützlicher und besonders brennlicher Fossilien,“ aus dem Jahr 1818 (40003, Nr. 59) findet man im Kapitel III. Zwischen der Freyberger und Zwickauer Mulde gelegener Theil des Königreichs Sachsen (Rückseite Blatt 112ff) nur eine kurze Notiz über die hiesigen Kalksteinvorkommen unter dem Anstrich a) Urkalkstein (Blatt 149f): §74. „Ein paar sehr wenig bedeutende Kalksteinlager finden sich ferner im Thonschiefer bei Pappendorf ohnweit Haynchen im Striegisthale. Nur das, etwa 800 Schritt oberhalb des Dorfes aufsetzende, hat man in neuerer Zeit bebaut.“ §75.

„Sehr wichtig ist dagegen endlich wieder dasjenige Kalksteinlager, welches in derselben Gegend zwischen Kaltofen und Berbersdorf im Glimmerschiefer vorkommt. Dieses Lager ist 12 – 18 Ellen mächtig, und einerseits bereits bis fast nach Berbersdorf, andrerseits aber beinahe bis Schlegel aufgefunden worden. Es schießt 20° – 30° in SO ein und führt einen guten, vorzüglich reinen Kalkstein.“

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

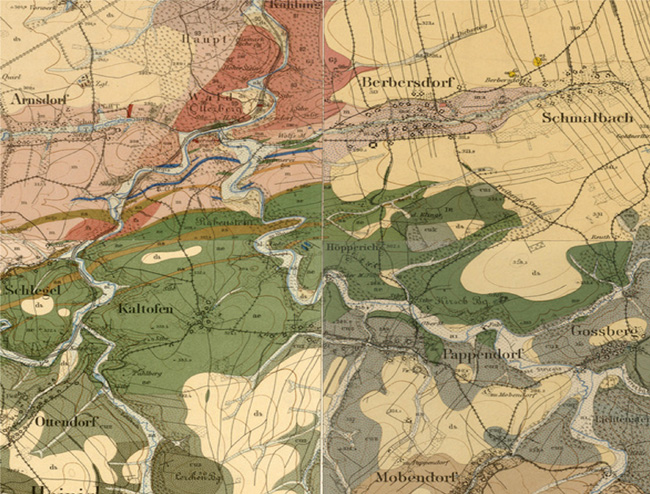

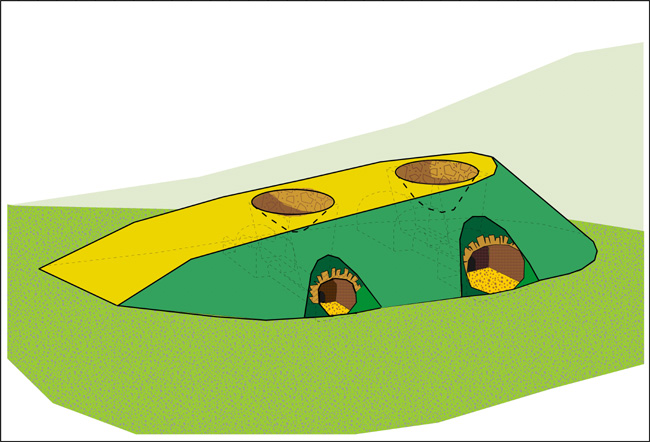

Das Hauptlager wird dann später in den Erläuterungsheften zu den Geognostischen Karten von Sachsen von Carl Friedrich Naumann im Jahr 1845 so beschrieben: „Bei Arnsdorf und Berbersdorf ist dem Glimmerschiefer das bedeutende Kaltofener Kalklager eingelagert, in dessen Hangendem und Liegenden jedoch auch etwas Hornblendschiefer vorkommt. Dasselbe erreicht seine größte Mächtigkeit auf dem Joche zwischen bei den Striegisthälern, wo es eigentlich zwei, durch ein 16 Ellen mächtiges mit Kalklagen durchzogenes Zwischenmittel abgesonderte Lager bildet. Das obere Lager oder hangende Trum ist bis 12 , das untere Lager oder liegende Trum bis 8 Ellen mächtig, und beide führen blaulich- weißen bis blaulich- grauen, krystallinisch körnigen Kalkstein. Früher wurde derselbe durch Tagebau gewonnen, jetzt aber werden die Baue unterirdisch betrieben. Das mittlere Streichen bestimmt sich nach dem Hauptzuge der alten Baue zu hor. 5, das Fallen ist 30° in S.; in den Kalkbrüchen kommen jedoch ziemlich abweichende Specialstreichen (besonders hor. 3 — 4) vor, weil das Lager sehr viele Wannen und Bäuche wirft. Auf seiner östlichen Fortsetzung bei Berbersdorf scheint das Lager hor. 5,4 und auf seiner westlichen Fortsetzung, südlich von Arnsdorf (wo gleichfalls ein Kalkbruch betrieben wird) hor. 6 zu streichen.“

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die

geologische Beschreibung entnehmen wir wieder der bekannten Literatur:

„Krystallinischer Kalkstein Ausser in seinem Berbersdorf- Kaltofener Hauptlager stellt sich krystalliner Kalkstein in der Glimmerschieferformation von Section Waldheim- Böhrigen noch in Gestalt zweier kleiner Lager ein, von denen das eine am linken Ufer der kleinen Striegis dem Hangenden jenes Hauptlagers angehört. Der Kalkstein des letzteren ist von blaugrauer oder bläulichweisser Farbe, erhält aber oft durch zu Häuten vereinigte Graphitblättchen eine ausgezeichnete Schieferung und ein schwarz und weiss gestreiftes Aussehen, ja in manchen Lagen eine vollständig schwarze Färbung. Minimale Graphitblättchen in feinster Vertheilung sind es auch, welche die blaugrauen Nuancen des Kalksteines verursachen. Mit dem Graphit vergesellschaftet sich regelmäßig mehr oder wenig minder reichlich Eisenkies in kleinen Kryställchen, Körnchen und Blechen, während andere accessorische Mineralien durchaus fehlen. Zahllose Kalkspathadern pflegen den schiefrigen Kalkstein zu durchziehen, so dass manche Schichten das Aussehen von Breccien erhalten. Auf gewissen Klüften haben sich Kalkspath- Rhomboeder angesiedelt. Das Hauptkalklager, welches früher sowohl übertage, wie auch unterirdisch abgebaut wurde, erstreckt sich von der östlichen Sectionsgrenze südwestlich von Berbersdorf in einer im Ganzen westsüdwestlichen Richtung bis an das linke Gehänge der kleinen Striegis. Auf dem Joche zwischen ihr und der großen Striegis erlangt dasselbe seine größte Mächtigkeit, theilt sich jedoch hier in zwei, durch dickbauchige Kalklinsen verbundene Lager, von denen das hangende ungefähr 10 m mächtig ist. Was die beiden dieses Hauptflötz begleitenden schlank linsenförmigen kleineren Kalksteinlager betrifft, so ist dasjenige im Liegenden des ersteren bis 4 m mächtig und besteht aus einem sehr kieseligen Kalk, der mit Graphitschiefern abwechselt, während der Kalkstein des anderen hangendsten, nur 1 m mächtigen Lagers mit dunkelem Glimmerschiefer verbunden und durch Quarzkörner verunreinigt ist.“ (Erläuterungen zur geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen, Sektion Frankenberg- Hainichen, Blatt 78)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Aus der

geologischen Karte ist ersichtlich, daß es sich um zwei Lokalitäten mit

Kalklagern handelt. Jedoch ist nur das im Glimmerschiefer anstehende Hauptlager

mit einer genaueren Beschreibung bedacht worden. Doch es gibt noch ein weiteres,

kleineres Vorkommen von kristallinem Kalkstein in diesem Gebiet. Es befindet

sich unweit des Kalkweges, früher der böhmische Steig, östlich der heutigen

Ortschaft Kaltofen.

Interessant und völlig unbekannt ist dieses Kalkvorkommen im Epidot- Amphibolschiefer im Tal der großen Striegis – siehe Punkt 1 in der Topografischen Karte oben – das im Gegensatz zu weiteren Vorkommen im selben Tal auch über längere Zeit im Abbau stand. Aufgrund der Lage des Vorkommens in unmittelbarer Nähe des böhmischen Steiges könnte es sich um einen sehr frühen Kalkbergbau handeln. Doch fehlen hierzu jegliche wissenschaftliche Untersuchungen.

Während der Geognostischen Landesuntersuchung im 18./19. Jahrhundert hat dieses

Vorkommen offenbar schon keine Rolle mehr gespielt und ist daher in den

Beschreibungen nicht benannt. Vielleicht hat aber Herr Lindig auch ein

zweites Kalklager einfach nur auf der falschen Seite von Pappendorf (südlich in

Richtung

In den Erläuterungen zur geologischen Specialkarte Blatt 78 wird diese Lokalität jedenfalls folgendermaßen beschrieben: „Ein unregelmäßiges, wenig mächtiges Lager von weißem, grauem oder gelblichem, dichten Kalkstein ist, wie drei verfallene Brüche beweisen, in früheren Zeiten am rechten Gehänge des Tales der großen Striegis in der äußersten NO.- Ecke der Section abgebaut worden.“ (Erläuterungen zur geologischen Specialkarte des Königreichs Sachsen, Sektion Frankenberg-Hainichen, Blatt 78)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zur

Montangeschichte

Allgemeines

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zur

Montangeschichte der Region sind nur wenige Daten bekannt. Der hiesige

Kalkbergbau war nie fiskalisch und unterstand deshalb immer nur der

grundherrschaftlichen Verwaltung.

Wie auch in anderen Regionen Sachsens üblich, kam dieser private Kalkbergbau erst um die 1880er Jahre unter bergamtliche Aufsicht. Deshalb sind kaum Akten zu diesem Thema in den staatlichen Archiven auffindbar. Eine Recherche im Zusammenhang mit den entsprechenden Grundherrschaften konnte von uns nur in kleinem Maße durchgeführt werden, wenn die Recherche in den jeweiligen Staatsarchiven die erforderlichen Treffer zu Tage brachte.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

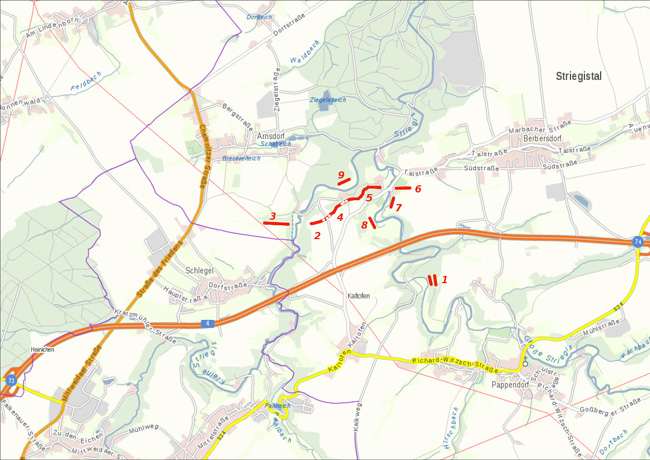

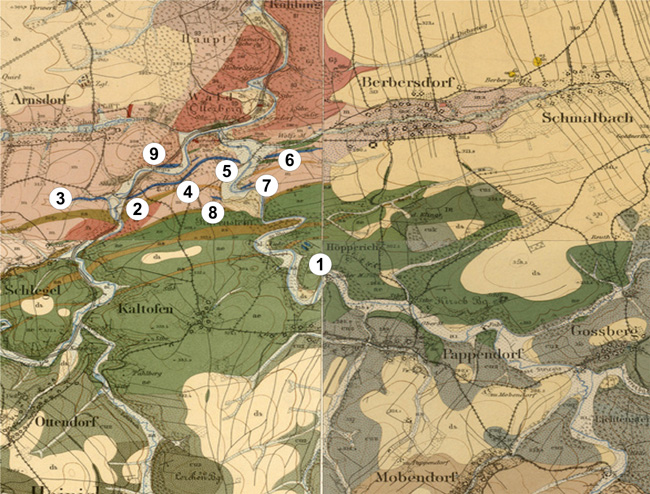

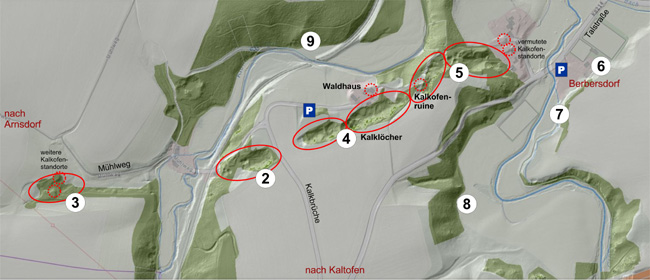

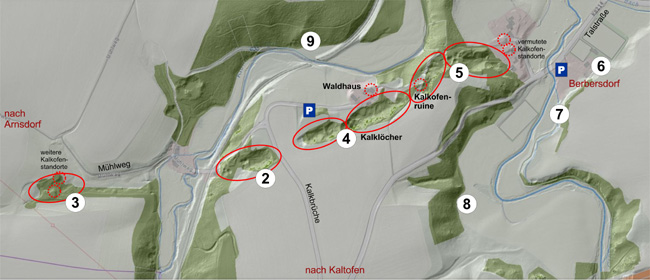

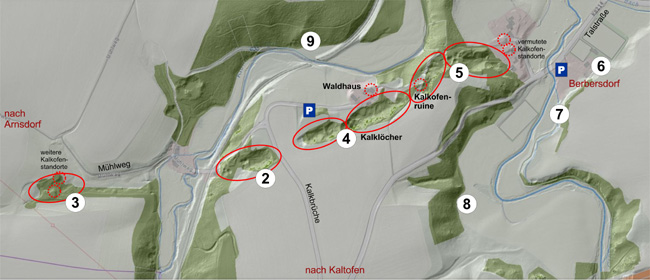

Die

Nummerierung bedeutet:

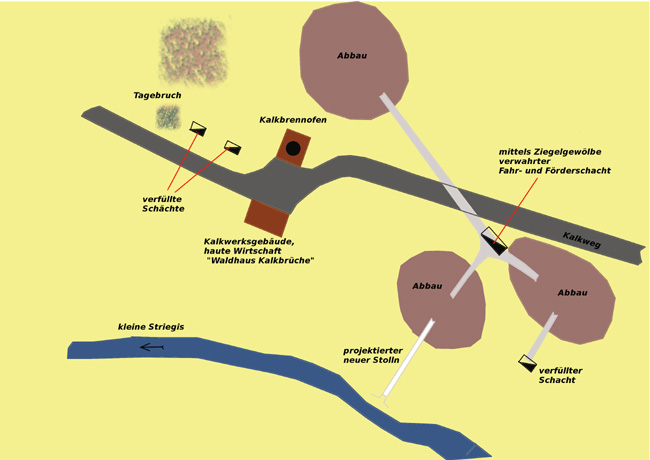

Im Tal der Großen Striegis: 1) Kalkvorkommen im Epidot- Amphibolschiefer unweit der heute nicht mehr vorhanden Wolllspinnerei an der großen Striegis unweit des Kalkweges am „Höpperich“ gelegen. (nicht im obigen Kartenausschnitt) 8) In der Landschaft waren heutzutage keine Spuren sichtbar. Vermutlich nur ein geologischer Nachweis für Kalkstein. 7) Von diesem Vorkommen ist nur ein verwischter Schurf am rechten Ufer der großen Striegis sichtbar. Auf dem anschließenden Feld sind keine Spuren mehr zu sehen. Das Kalkvorkommen ist wohl beim Bau des noch vorhandenen Mühlgraben aufgefunden worden. 6) Von diesem Kalkvorkommen waren keine Spuren mehr in der Landschaft sichtbar. Im Tal der Kleinen Striegis: 3) Der westlichste Zipfel des Hauptlagers als Fortsetzung am linken Ufer der kleinen Striegis in einem Nebental zeigte Spuren großer Halden und die Ruinen von zwei noch vorhandenen, kleineren Kalköfen! Dieses Vorkommen ist mit großer Sicherheit mittels Tiefbau abgebaut worden, da die Strukturen eines Tagebaues eher fehlen. 2) Die westlichste Ausdehnung des Hauptlagers reicht bis an das Bergehänge zur Striegis. Das Gelände ist durch große tagebauähnliche Steinbrüche und Pingen gezeichnet. 4) Der mittlere Bereich des Hauptlagers zeigt sich zum einen mit verfüllten Tagebau- und Bruchbereichen und zum anderen durch die offenen Zugänge zu den beiden Abbausohlen oberhalb der kleinen Striegis. Hier sind neben einem alten Ofenkomplex auch noch der zuletzt errichtetet neue Ofen als Fragment vorhanden. Es handelt sich hier um die Lokalität des Kalkwerkes von Barthel. 5) Der östliche Bereich des Hauptlagers ist durch sehr große übertägige Abbaue und einige verwischte Zugänge zu den tieferen Bausohlen gekennzeichnet; ferner existiert ein Stollnmundloch am Gehänge zur Aue der Großen Striegis. Hier lag das ehemalige Kalkwerk von Beyer und Hähner. 9) Im Bereich des Durchstichs für die ehemalige Bahnlinie Niederwiesa- Roßwein ist der geologische Nachweis für ein Kalkvorkommen erbracht worden und entsprechend im geologischen Kartenwerk vermerkt. Ein Abbau fand dort nicht statt.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Frühe

Nachrichten zum Kalkbergbau von Kaltofen- Berbersdorf (ab 1674)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Interessant ist, daß die Kalkbrüche von Kaltofen- Berbersdorf nicht bei

Petrus Albinus in seiner „Meißnische Land- und Bergchronik“ von

1590 erwähnt werden. Auch sind die Brüche nicht bei Matthias Oeder

in der „1. Kursächsischen Landesaufnahme“ verzeichnet.

Als frühe Nachrichten können wir nur auf diverse Aktenbestände in den Sächsischen Staatsarchiven zurückgreifen. Der Zeitraum dieser Bestände beginnt dabei im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts. Wiederum handelt es sich bei den Akten größtenteils um Streitfälle und auch die Wiederaufnahme des Kalkbergbaus nach dem 30jährigen Krieg war von Streitereien begleitet. Die Wiederaufnahme des Kalkbergbaus in dieser Gegend ist der Stadt Freiberg geschuldet! 1674 ist als Jahr der Wiederaufnahme des Kalkbergbaus in hiesiger Gegend überliefert. In einem „Contract“ werden die genaueren Umstände geschildert: „Die vornehmste ursache und veranlassung zur Wiedererhebung dieses Kalkwergs bestand darinne, daß eintheils gemeine Stadt und Bürgerschaft, inmaßen an seiten der Churfürstlichen Sächsischen in des Raths Credit und Administrationssachen hoch verordneter Kommision zum öfteren erinnert worden, bei vorhabenden Stadt- und Privatgebäuden guthes tüchtigen Kalcks umb einen befindlichen und geringeren Preiß, als selbiger etwa von Lengefeld oder Pirna anzuschaffen, fähig gemacht; anderstheils aber das Churfürstliche Schmelzwesen durch erlangung besserer und tüchtiger Triebeasche von denen Seifensiedern, als welche zeithero nicht wenig über den Kalck geklaget haben, dadurch befördert, sowohl dem Landmanne in wiederanbauung derer Felder und wiesen gerathen werden möge.“ (Delater)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Aus

heutiger Sicht gab es im Freiberger Land nach dem 30jährigen Krieg große

Probleme beim Wiederaufbau der Städte und Dörfer durch großen Mangel an

Baumaterialien. Dies betraf nicht nur das Holz, sondern auch die

Zuschlagsstoffe für den Mörtel zum Bau fester Häuser im privaten und

weltlichen Bereich. Aber auch die Landwirtschaft, das Hüttenwesen und

kleine Handwerker benötigten Kalk oder Kalkasche.

Doch Kalk und Kalkasche waren nur von den zwei am nächsten liegenden, noch produzierenden Kalkwerksstandorten zu beziehen. Diese lagen im Raum Pirna und im oberen Gebirge um Lengefeld. Der weite Transportweg verteuerte natürlich den Preis und war sicher auch für Spekulationsgeschäfte gut! Kleinere Kalkgruben, wie bei Ottendorf unweit Mittweida oder bei Auerswalde, versorgten schon die dort liegenden Gemeinden und Städte. Es waren auch nur sehr kleine Kalkwerksstandorte. Aus diesem Grund lag eine Wiederaufnahme der Kalkbrüche um Kaltofen- Berbersdorf wohl nahe, zumal die Entfernung nach Freiberg wesentlich geringer war, als nach Pirna oder hinauf in das Gebirge nach Lengefeld oder auch nach Auerswalde westlich von Chemnitz. Also entstand 1674 eine Gewerkschaft oder Gesellschaft, die sich der Wiedererschließung der Brüche annahm und mit bedeutenden Persönlichkeiten besetzt war. Auch as den Beteiligten läßt sich die Wichtigkeit dieser Angelegenheit herauslesen: Die Nachfolgende Auflistung (Delater) kann uns den Personenkreis näher bringen:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Im

Frühjahr 1675 begann die Arbeit und bis September waren gut 150 Taler

verbaut worden. In der von Delater zitierten Akte heißt es weiter: „Auff

Beräumung des Bruchs, gewinnung des Kalcksteins und erbauung eines ganz

neuen offens auf vorige alte Rudera:“ Dies heißt natürlich, daß die

Kalkbrüche schon längere Zeit ohne Betrieb waren und es eine

prädestinierte Stelle einer Kalkofenruine für den Wiederanfang gab, welche

uns heute wohl bekannt ist. Zumal der Eigentümer des Grund- und Bodens der

Hüfner Barthel war. Damit kann man die Familie Barthel als

Kalkwerksunternehmer über einen Zeitraum von mindestens 226 Jahren

nachweisen!

Weiter heißt es in der von Cornelius Delates zitierten Akte: „bereits über 150 Thaler bahres geldes gewendet in Hoffnung, weil dergleichen Kalckbergwerg auffzurichten an sich selbst de genere permissorwa (Erzeugungserlaubnis - Anm. d. Red.) und nirgends verbothen, auch oben an diesem orthe schon vor alters her gewesen und solcher ganzen gegend nützlich und verträglich sey.“ Doch mit Aufnahme der Arbeiten begannen auch die Probleme. Was für die einen gut und recht erschien, war für andere nur ein rechtes Übel. So beschwerte sich der Landjägermeister des Erzgebirgischen Kreises, Georg Carl von Carlowitz auf Arnsdorf in einem Brief vom 11. September 1675 an den regierenden Kurfürsten Johann Georg, der Andere, über die Unternehmung. Er sah da die kurfürstliche Jagd gefährdet durch die Tag und Nacht lodernden Feuer in den Kalköfen und befürchtete, daß das Wild vertrieben würde. Daher hätten die Gewerken von ihrem Vorhaben so lange abzulassen, bis der Churfürst eine Entscheidung trifft. Carlowitz wurde in seiner Beschwerde noch von diversen Forstbediensteten und dem „Wildmeister von Siebenlehn“ unterstützt. Auch die Gewerken verfassten am 24. September 1675 einen Brief an selbigen Churfürsten und legten ihren Standpunkt dar: „…mit Bitte zur Genehmigung des Brennens von Kalckstein unterthänigst und gehorsamst, ihrem angeregten Berichte copram (an Ort und Stelle – Anm. d. Red.) wiederfahren zu lassen, mittlerer Zeit aber durch gnädigste Signatur oder Verordnung die Verlängerung zu thun, daß sie an vorhabender Anzündung und brennen eines ofenkalcks zur Probe nicht gehindert werden möchten.“ (Delater) Wie lange diese Streitereien währten, ist für uns nicht mehr genau nachvollziehbar. Der Churfürst muß jedoch seinen Segen erteilt haben und der Kalkbergbau kam wieder in ordentlichen Umgang. Mit der Familie Carlowitz gibt es noch einige Streitfälle zum Thema Kalkbergbau, die uns weitere Details aus dieser Zeit übermitteln. 1685 wurde am 29. September ein weiterer „Contract“ zum Abbau von Kalkstein vor dem Amtsgericht Nossen geschlossen. Diesmal stand ein Vertragsabschluß zwischen Hanns Carl von Carlowitz auf Arnsdorf als „Hochbestellter Vice Berghauptmann“ zusammen mit Baltzer Liebe, Martin Liebe und Jacob Gelbricht (des Schreibens nicht kundig, weshalb für ihn Baltzer Liebe unterschrieb) vor dem Gerichtsschöppen Baltzer Lehmann, zusammen mit weiteren Zeugen wie Christoph Lehmann als Zeuge für die stellvertretende Unterschriftsleistung, weitere Vertragszeugen wie George Lehmann, Peter Müller und wieder Christoph Lehmann im Amtsgericht Nossen. Sie vereinbarten die Erschließung eines weiteren Kalkbruches zu Kaltofen. Den hauptsächlichsten Vertragsinhalt wollen wir hier wieder als Auszug einfügen und so dieses Stück Bergbaugeschichte ein Stück näher bringen: „Wir Endesbenannte, für uns, und unsere Erben und Erbnehmer und mit Vollwort meines Schwagers, Martin Liebens, bekommen hiermit uhrkundten: Demnach auf unseren Güthern allhier, nachfolgende Gewerken, als der Hochwohlgeborene Herr Herr Hanns Carl von Carlowiz auf Arnsdorf, Churfürstliche Durchlaucht zu Sachßen Hochbestellter Vice Berghauptmann zu Freyberget, und Christoph Lehmann Richters daselbst, ingleichen Jacob Gelbricht und Baltzer Liebe, als Besitzer derselben Güther einen Versuch thun wollen, ob etwas von Kalck Steinen hinwiederum zu entblößen, und außer Zweifel ohne große Unkosten nicht abgehen dürften; Als reversiren und verpflichten wir uns hiermit und Kraft dieses nicht allein das Räumen und Einschlagen zu erstatten, sondern auch im Fall gedachten Herrn Berget Hauptmann und Gewerken, oder diejenigen, wenn Sie sich solches zueignen wollen, an Kalckstein oder dergleichen entweder entblößen oder beräumen möchten, Ihnen allso bald und jederzeit freystehen sollte, solchen auch soviel als Ihnen bleibet gewinnen und brennen zu lassen, einen bequemen Kalck Ofen und andere nöthige Gebäude, auf unsere Güther hierzu zubauen, solchen nebst nöthigen Wegen, Stegen und Plätzen, und was sonst dem anhängig darauf, ohne einzige unserer oder derer Unserrichen oder jemand andere Hinderniß und Wiederspruch, sich jederzeit geruhig zu gebrauchen, und aufs beste zunutzen; Hingegen soll für jedes und alles von einer Ruthe Kalcksteine 6 gl. ... die Besitzer der Güther, als wie endesbenannte gleichfalls unser ratum darzu geben, Bergkzinß von Ihn und anders nicht gewärtig seyn, und soll gemeßen werden, wie viel Ruthen das erstemahl an Kalcksteinen in Ofen gehet, und nicht wieder in Ruthen gesezet werden, Zu mehrer Uhrkundt haben wir diesen Contract und Revers in Beyseyn der Gerichten allhier gebührend vollzogen, und uns aller Exceptionen so uns hinwieder schützen können, Wießendt und wohlbedachtig begeben, und versprochen, das Churftl. Sächß. Löbliche Amts Noßen Consens zu verschaffen. Sigl. Kaldt Ofen den 29. Septbr.1685 …“ (20014, Nr. 1513)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Betrachten wir diesen Vertrag etwas genauer. Dieser räumt das unbegrenzte

Abbaurecht auf Kalkstein und dessen Verarbeitung für alle Beteiligten ein.

Dem Besitzer der Güter ist lediglich ein sogenannter Bruchzins zu zahlen,

der einmalig auf die erste Ofenbefüllung festgelegt wurde. Als Beteiligte

werden im „Contract“ keine direkten Namen genannt. Nur Titel –

Berghauptmann – und Gewerken. Hier liegt die Annahme nah, das man das

Vertragswerk als erblich ausführte und auch die Nachkommen sich daran

beteiligen konnten und sollten. Probleme und Streitereien entstanden wohl

bei Nichtbeteiligung oder Unlust, wie zum Beispiel seitens des Herrn

Berghauptmann von Carlowitz.

Doch schon 1695/96 gab es wieder Streit. Diesmal zwischen Hüfner Jacob Gelbrich und dem Herrn von Carlowitz. Der Hüfner Gelbrich hatte 1694 und 1695 Kalkstein auf eigene Rechnung abgebaut, gebrannt und anschließend verkauft, ohne Herrn von Carlowitz direkt zu beteiligen. Gelbrich hatte jedoch von seinen Aktivitäten umfangreiche Rechnungsunterlagen angelegt und diese wurden auch vom Verwalter und auch dem Advokaten von Carlowitz als richtig betrachtet und akzeptiert. Carlowitz forderte nur seinen Anteil am Gewinn aufgrund seiner vertraglichen Bindung – dem „Contract“ von 1685 – und monierte, daß er nicht gefragt worden sei, ob gebrannt wird oder nicht. Wohl interessierte sich dieser hohe Herr nicht mehr für die Unternehmung. Für die anderen Gewerken war aber der Weiterbetrieb der Kalkbrüche und Öfen eine Notwendigkeit. Deshalb kümmerten sie sich wenig um die Befindlichkeiten des hohen Herrn und bauten und brannten Kalkstein, so wie es erforderlich war. Dies führte natürlich zu großen Unmut seitens des adligen Herrn. Der Streit an sich ist für uns nur wenig interessant. Doch erscheinen in den Gerichtsakten sehr viele aufschlussreiche Details zum Kalkbergbau und diese wollen wir uns in einer Teilabschrift eines Briefes von Hannß Carl von Carlowitz genauer anschauen. „…und in seiner (Jacob Gelbrich) Schrift eingeräumet, daß er 2 Brände gethan, und daß mir, vermöge des Contracts die Helfte des Kalkbruchs und Ofens zustehe, er geständig, denselben ich doch auch zu brennen befugt seyn muß. So ist nach ausweiß beygefügter Rechnung, so Gelbricht meinen Verwalter heute übergeben, gedachter Gelbricht mir auch Rechnung zuthun, solche zuinstifiziren schuldig. Und weil er solche Rechnung nie eingehändigt, so fället ja alles sein nichtiges und unwahres ... hinweg, daß ich tacite` von Kalckofen nich loßgesaget, und was er an Unkosten, oder an Kalck gegeben gerechnet hat

Anno 1694 Von diesen Vier Offen Kalck sind ausgemessen

Unt am gelde

bekommen also 2. Theil 7 Thl. 12 gl. 5 pf. …“

Aus diesem Abschnitt können wir entnehmen, das „1 Brand“ aus 4 in Betrieb befindlichen Kalkkesseln besteht. Auffällig ist dabei, daß sich das Ausbringen an gebrannten Kalk vom 1. zum 4. Kessel sukzessive geringfügig reduziert. Dabei waren die Kessel sicher nicht gleichzeitig in Betrieb, sondern nacheinander, um so wiederum die Kosten für den anstehenden Brand im nächsten Kessel zu finanzieren und die nächsten Kessel auch ausräumen oder beschicken zu können. Damit war eine sukzessive Kalkproduktion möglich. Die Berechnung des gebrannten Kalkes erfolgte in Tonnen. Damit ist hier nicht die heutige, metrische Gewichtseinheit, sondern ein Raummaß gemeint, das in Sachsen mit einem Inhalt von 98,238 Liter definiert war, aber je nach Region auch sehr abweichen konnte. Zum besseren Verständnis verwenden wir das „offizielle“ Maß. Nunmehr können wir uns auch ein genaueres Bild von einem „Ofenbrand“ eines einzelnen Brennkessels machen. Damit erbrachte ein einzelner Brennkessel gut 30 m³ gebrannten Kalk. Doch beim Vermessen des Kalkes in Tonnen gibt es noch einen „Pferdefuß“! Wir wissen nicht genau, ob die Tonne als Raummaß gestrichen oder mit einer Aufhäufung versehen befüllt wurde. Schauen wir weiter im Brief von Carlowitz, im Weiteren sind einzelne Posten angegeben. „ …Einzelne Unkosten, so zum Kalckoffen angewendet 1694

Unter den üblichen Lohnkosten sind die einzelnen, für das Brennen erforderlichen Gewerke aufgeführt und auch der Bruchzins. Dieser ist immer gleich mit 1 Thl. und 2 gl. vermerkt. Laut Vertrag von 1684 sollte von jeder Ruthe Kalkstein 6 gl. an den Besitzer der Güter, auf denen der Brennofen steht, gezahlt werden. Demzufolge sind in jedem Brennkessel 5 Ruthen zu 54 Scheffel eingebracht und gebrannt worden. Dies läßt aber noch keine exakte Aussage über die Größe des Brennkessels zu.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

„Anno 1695 Ist zu Vier offen Kalck zu räumen, brechen und brennen an Unkosten aufgegangen, in allen, als

Hierzu ist Holz verbrennet

240 Klafter, jede zu 1 Thl.

444 Thl. 18 gl. Hiervon ist Kalck ausgemeßen worden als

oder gerechnet zu 9 gl. hat am Gelde 460 Thl. 3gl.

die Ausgaben sind 444 Thl. 18 gl. die Einnahme

460 Thl. 3 gl.

_________________________

15 Thl. 9 gl.

bekomme also 2. Theil 7 Thl. 9 gl. 6 pf. …“ (Bestand 20014, Nr. 1112)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

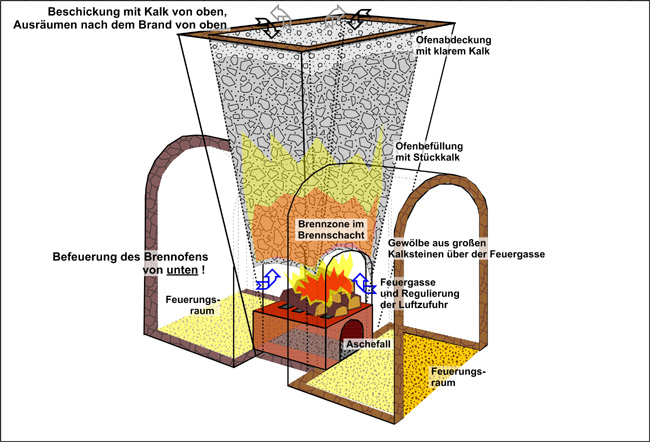

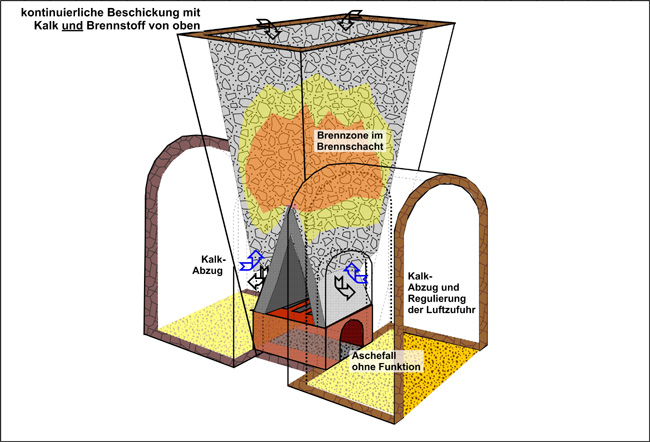

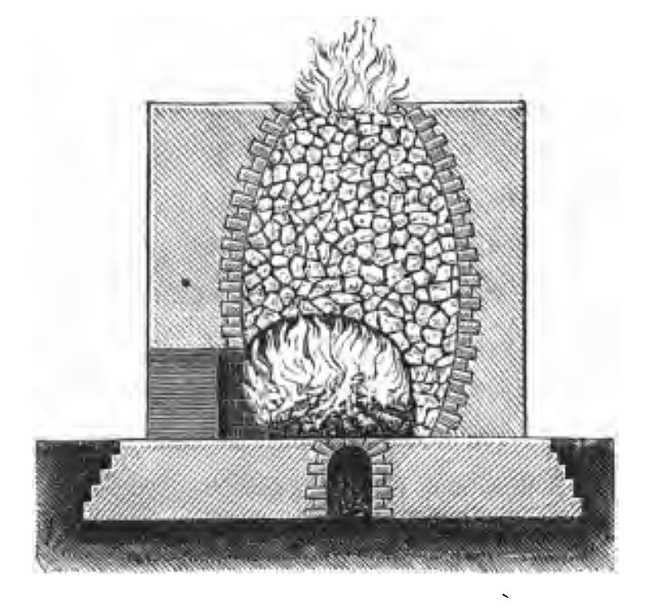

Weiterhin erfahren wir aus dem Brief von Carlowitz, daß der Kalkstein 1695 ausschließlich mit Holz gebrannt wurde und eine Menge von 240 Klaftern für 1 Brand (1 Klafter etwa 3 rm Holz – Anm. d. R.), also für den Betrieb aller 4 Kessel erforderlich war. Eine schon sehr beachtliche Menge Holz. Ab wann die heimische Steinkohle in Kaltofen zum Brennen des Kalkes mit verwendet wurde, ist momentan nicht genau bekannt. Der Kalkofen selber verfügte über 4 einzelne Brennkessel, wie in der Rechnung deutlich beschrieben steht: „Ist zu Vier offen Kalck zu räumen, brechen und brennen…“ Diese Ofenbauart ist auch als Bienenkorbofen in späteren Zeiten bekannt geworden. Das Ofenprinzip selber entspricht wohl einem sogenannten „Harzer Ofen“. Um 1710 gibt es wieder Streit und Ärger. Hans Carl von Carlowitz, mittlerweile Oberberghauptmann, untersagte George Gelbrich den Neubau eines Kalkofens auf seinen Gütern. Gelbrich wollte zusammen mit Martin Liebers, also dem Besitzer des benachbarten Kalkwerks, den dort gewonnenen Kalkstein mit in seinem neu zu errichtenden Ofen brennen und bildete daher eine „Consortschaft“ mit Baltzer Liebe und Baltzer Lehmann. Zumal die erforderlichen Kosten für einen Kalkbruchbetrieb mit Brennerei nicht unerheblich sind und besser gemeinsam aufgebracht werden können. Außerdem will die Consortschaft weitere Kalkbrüche einrichten und auch die zugehörigen Öfen erbauen. Wie der Konflikt endete, war aus den Akten nicht ersichtlich. Jedoch muß ein positiver Ausgang angenommen werden, da aus den Schriften der Sächsischen Landesuntersuchungskommission um 1800 allein vier Kalkbrüche bekannt waren. (Bestand 20014, Nr. 1112)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Frühe

Nachrichten zum Kalkbergbau von Pappendorf- Höppericht (ab 1695)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

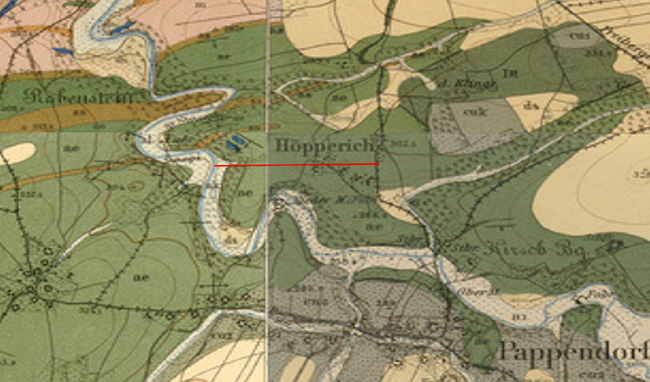

Es handelt sich hierbei um das Vorkommen im Epidot- Amphibolitschiefer, das wir schon im Abschnitt zur Geologie beschrieben haben. Es bildete auch den ersten Punkt, den wir im Rahmen unserer Exkursionen ein Augenschein genommen haben. Doch auch zur Montangeschichte sind in den Archiven einige interessante Details zu diesem Teil des Kalkvorkommens aufgetaucht. Erwähnung findet auch dieser Kalkbergbau wieder in diversen Streitfällen und daraus resultierenden Contracten. Dabei ist wieder recht auffällig, daß die Aufnahme des Kalkabbaus gegen Ende des 17. Jahrhunderts in derselben Zeit, wie bei den Kalkvorkommen von Kaltofen liegt. Vermutlich gab es zu dieser Zeit einen größeren Bedarf an Kalk in allen gesellschaftlichen Bereichen des Kurfürstentums Sachsen. Wir haben ja dazu oben schon berichtet und einen zeitgenössischen Bericht zitiert. Erstaunlicherweise ist zu diesem Kalkabbau sogar ein Riß angefertigt worden, was recht ungewöhnlich ist. Dieser Riß befindet sich inmitten der Akte 20014, Nr. 860 und stammt aus dem Jahr 1710. Die Einordnung der Darstellung war anfänglich nicht so einfach. Obwohl der Kalkabbau am Gehänge zur Großen Striegis liegt, ist diese weder im Riß eingezeichnet, noch im Begleittext auf dem Riß oder in der Akte erwähnt. Lediglich der Flurname „Höpperich“ war auf der geologischen Karte verzeichnet und im Begleittext zum Grubenriß fanden wir auch den Namen „Hörfrigksberge“, was nur eine andere Schreibweise war und sich wohl später zu „Höpperich“ gewandelt hat. Was dieser Flurname eigentlich ursprünglich bedeutete, konnten wir bisher noch nicht in Erfahrung bringen.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Doch fangen wir am Anfang an. Am 19. Mai 1695 erschienen im Amtsgericht Nossen Augustin Fromhold, Jacob Engelmann, Donat Folgner, Hannß Wolffen und Herr Adam Michael Opiz, um einen Vergleich mit Samuel Bartheln, Bauer zu Pappendorf, zu schließen. Barthel wollte auf seinem sogenannten Höprichtsberge einen Kalkbruch anlegen und brauchte hierzu Gesellschafter. Es sollte der Kalkbruch erschlossen und ein Kalkbrennofen gebaut und alles zu je 6 Teilen finanziert werden; es war also ein gesellschaftlicher Betrieb des Bruches vorgesehen. Der geschäftliche Betrieb ist durch eine Art „Satzung“ geregelt, die als separater Teil an den Vergleich mit angefügt wurde. Sie sah auch eine jährliche Hauptversammlung der Gewerken vor. Es gab einen Rechnungsführer, Jacob Engelmann, der dafür sorgte, daß alle Gewerken rechtzeitig und vollständig die Gelder für den Brand des Kalkes bei ihm einzahlten und somit die Grundlage für den Kauf des Brennmaterials, Bezahlung der Bau- und Fuhrlöhne und sonstiger Kosten legten. Für die Erschließung des Bruches und die Offenlegung des Kalksteins zahlte jeder Gewerke 5 Thaler und für den Ofenbau nochmals 15 Thaler in die gemeinschaftliche Kasse ein. Letztendlich wurde das Vorhaben umgesetzt und der Kalkbruch erschlossen und betrieben. (20014 Nr. 860 und 745) Die Verträge und Vergleiche sind für uns deshalb besonders Interessant, weil sie diverse Details zum Kalkbergbau enthalten. So geht auch hervor, daß bereits 1705 in Pappendorf am „Höpperich“ der Kalkstein mit Steinkohlen (!) gebrannt wurde und Holz nur zum Entfachen des Kohlefeuers diente. (20014 Nr. 1296) Die Frage ist nun: Wo kam diese Steinkohle her? Um 1705/06 ist durch den Freiberger Schichtmeister Daniel Flemming in Hainichen die erste Steinkohle gefördert worden. (Mühlmann) Sollte diese dann auch schon zum Kalkbrennen in Pappendorf Verwendung gefunden haben? Momentan sind diese Fragen nicht zu klären. Da Samuel Barthel um 1720 verstorben ist und sein Besitz an Herrn Christian Heinzen ‒ wohlverdienter Pachtinhaber ‒ aus dem Amt Mügeln verkauft. Heinzen, der das Gut von Barthel besaß, wollte auch gerne Teilhaber am Kalkbruch werden. Doch das ging nicht so einfach. Das Vorkaufs- oder Übernahmerecht besaßen die Gewerken und erst, wenn diese es ausschlugen, konnte eine Außenstehender oder „Fremder“ die Anteile erwerben. Heinzen überredete deshalb Augustin Fromhold, einen armen alten Mann, zum Verkauf seines 6. Teiles an dem gesellschaftlich geführten Kalkbruch. So war Heinzen nunmehr mit am Kalkgeschäft beteiligt. (20014 Nr. 860) Weitere Nachrichten zu diesem Kalkbruch sind nicht bekannt. Vermutlich ging auch der Abbaubetrieb weiter, denn es ist ein Grubenriß vom Kalkbruch am Höpperich überliefert, der weiteren abbauwürdigen Kalk darstellte.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

„Erklärung deren Littern (gemeint sind die Lettern = Buchstaben, Anm. d. Red.) Lit. A Dieser Bruch ist an vielen Orthen mit Schutte ausgefüllt. B Allhier findet sich noch geringer Kalckstein, C Hier sezet eine faule mächtige Kluft über, welche Ihr fallendes gegen Abend hat, D Allhier ist mit Consens des Grundherrens zu etlichen mahlen nach frischen Kalcksteine geschürffet, E Umb diese Gegend ist unter vorbesagter fauler Kluft wieder guter Kalckstein erschürffet worden, F Hier streichet wieder eine faule Kluft zu Tage aus, so den Kalckstein vertrücket G Herizo wird allhier guter Kalckstein gebrochen, H An dieser Klufft sezet der Kalckstein wieder ab, fällt selbiger gegen Abendmahl J Der Kalckofen. K Die Reinung von dem Heinzischen Guthe.“

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|