|

Nach einem Manuskript von G. Mühlmann, Ehrenfriedersdorf.

|

|

Der Steinkohlenbergbau bei Hainichen und Oberberthelsdorf - Ein Nachtrag

|

|

|

|

Spätere

geologische

Untersuchungen

Erkundung auf Steinkohle 1946 / 1947

|

|

Anders

als noch zu Zeiten von Naumann, Geintz oder Hartung scheint sich nach dem Ende

des 19. Jahrhunderts mit dem wirtschaftlichen Interesse an den Steinkohlen auch

das wissenschaftliche Interesse an den Steinkohlen im Hainichener Becken eine

Zeitlang verloren zu haben.

Es lebte jedoch besonders in Zeiten staatlicher Autarkiebestrebungen, aber auch in Notzeiten, wie z. B. im Gefolge des Zweiten Weltkrieges, als sich eine Wiederbelebung der Energiewirtschaft bzw. die Beseitigung eines Brennstoffmangels notwendig machten. Das soll hier am Beispiel der Bohrarbeiten in den Jahren 1946 / 47 und den geologisch-geophysikalischen Untersuchungen in den Folgejahren gezeigt werden. Im Nachkriegsjahr 1946 weckte der damalige Bürgermeister von Berthelsdorf, Michalke, das Interesse der Landesverwaltung Sachsen an der Möglichkeit, dringend benötigte Steinkohlen in der Ortslage suchen zu lassen.

|

|

|

|

Tatsächlich war, trotz der Bedenken, welche die Deutsche Geologische

Landesanstalt, Zweigstelle Freiberg (Sachsen) am 1. April 1946 in einem extra

angefertigten „Gutachten zur Frage der Wiederaufnahme des Betriebes auf dem

Steinkohlenvorkommen von Hainichen-Berthelsdorf“ geäußert hatte, die

Entscheidung für die Aufnahme von geologischen Bohrungen getroffen worden.

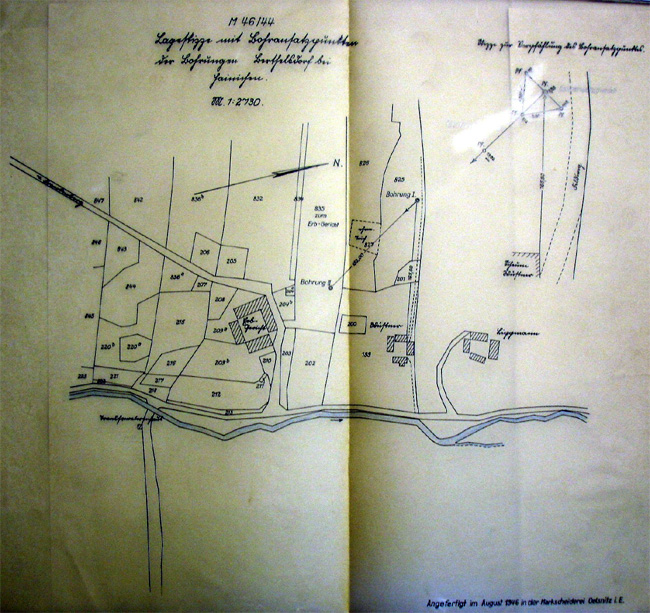

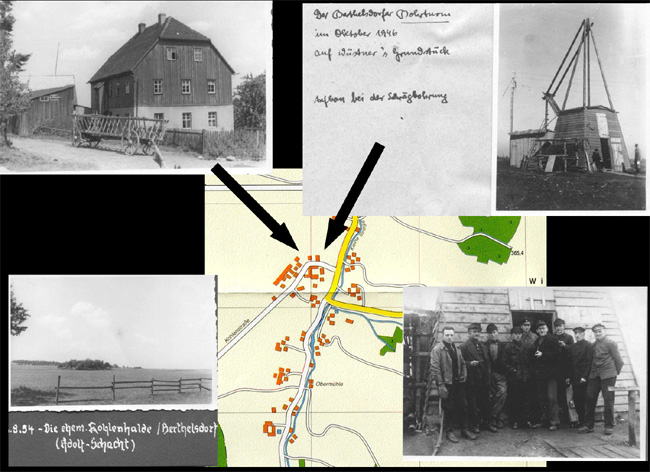

In jenem Gutachten wurde die Wirtschaftlichkeit der Wiederaufnahme des Bergbaus unter Darlegung des Erkenntnisstandes zur Lagerstättengeologie vornehmlich des späten 19.Jahrhunderts und der Überlieferung der praktischen Erfahrungen aus dem damals auslaufenden Bergbau, bezweifelt. Da der Altbergbau auf der südöstlichen Flanke im Streichen der Lagerstätte bereits auf zirka 500 m im Streichen und bis in eine Teufe von zirka 150 m vorgedrungen sei, wäre neu zu prüfen, ob die Lagerstätte überhaupt auch unter dieser Teufe aushält. Gleichzeitig wird aber auch darauf verwiesen, dass der Erkenntnisstand über die Lagerstättenverhältnisse in der nordwestlichen Flanke des Hainichener Kohlenbeckens ungenügend sei, zumal das Rotliegende und eiszeitliche Ablagerungen diese Flanke überdeckten und kaum Ausbisse und Aufschlüsse von Kohlenflözen bekannt wären - Zitat: „Die Aussichten für eine Kohlenführung in diesem Muldenabschnitt sind daher … nicht besonders günstig…“ So sei lediglich ein Beginn der Untersuchungen bei der dem Berthelsdorfer Abschnitt gegenüber liegendem Teil an zu raten und dabei die Muldenstruktur bis zu einer Teufe von 200 m näher zu untersuchen. Von Interesse wären Einfallswinkel und lithologische Zusammensetzung der Schichten. Die Untersuchung der Beschaffenheit der Kohlenflöze sollte dann späteren bergmännischen Untersuchungs- und Ausrichtungsarbeiten vorbehalten bleiben. Bei Feststellung einer auch hier vorhandenen steilen Lagerung wurden Schrägbohrungen empfohlen. Markscheider Richter beschreibt das Ziel und Art der Bohrungen: „Es solle …durch einige Kernbohrungen die Kohleführung vom alten Abbau aus nach Nordwesten untersucht werden. Da bei dem steilen Flözfallen von 60°-70°senkrechte Bohrungen sehr ungünstige Kerne (Wurstschnitt) bringt und dabei die Teufe verhältnismäßig groß wird, entschloß man sich zu einer Schrägbohrung von 45°…“ Die Entscheidung für eine 1. Schrägbohrung durch die Sächsische Steinkohlenwerke GmbH, unter Aufsicht der Markscheiderei Oelsnitz im E., Markscheider Dipl.-Ing. Richter, und deren Ansatzpunkt am Wirtschaftsweg Wüstner, in streichender Höhe des Punktes 3 mit 40° Schräglage, fiel nach einer Ortsbegehung am 18.7.1946. Die Bohrarbeiten begannen am 23.9.1946. Der Ansatzpunkt, Bohrpunkt und Richtung waren da noch festzulegen und die Verpflockung markscheiderisch noch zu planen. Letzteres wurde entsprechend nachfolgender Skizzen dann nachgeholt.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nach

einem erhalten gebliebenen, handschriftlich aufgezeichneten Bohrprofil ist davon

auszugehen, daß die Bohrarbeiten am 27.9.1946 begonnen haben und am 8.10.1946 bereits 35 m

erbohrt waren. Das letzte Schichtenprofil wurde am 7.11.1946 aufgezeichnet –

man bohrte also nur etwa 2 ½ Monate.

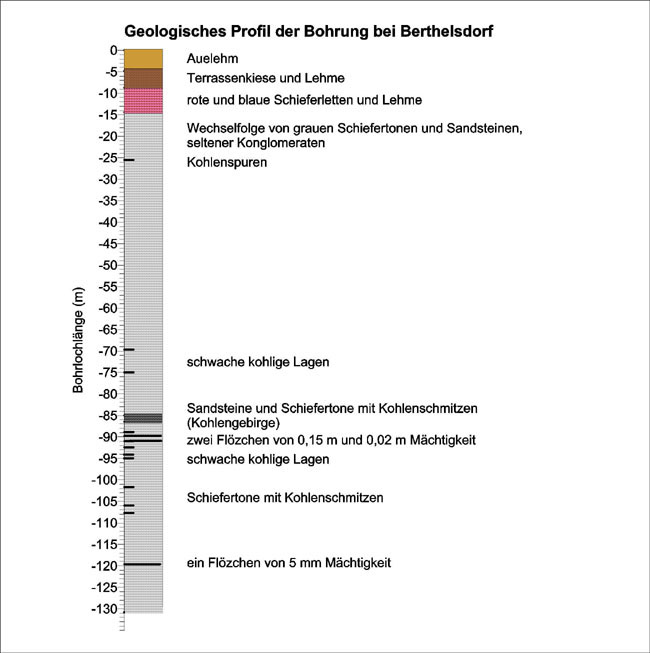

Diese Schrägbohrung bei Berthelsdorf erreichte bis zum 7. November 1946 eine Länge von etwas über 130 m, also eine saigere Teufe von etwa 92 m. Das entsprach aber noch nicht einmal dem Teufenniveau der 68-Lachter-Strecke des Fiedler’schen Kohlenwerks. Bis auf ein einziges Flözchen von 0,15 m Stärke in etwa 85 m Tiefe waren alle anderen Kohlenspuren in der Bohrung höchstens als „Kohlenschmitzen“ anzusprechen. Da die Bohrung geneigt war, aber Richtungsangaben und ein genauer Ansatzpunkt nicht bekannt sind, ist heute nicht mehr aufzuklären, ob damit nicht bauwürdige Abschnitte eines der schon vom Fiedler’schen Kohlenwerk abgebauten Flöze angebohrt wurden. Die dürftigen Resultate dieser Bohrung waren jedenfalls höchst ernüchternd und boten keinen Anlaß für weitere Untersuchungen auf Steinkohle mehr. Auch die geplante saigere Tiefbohrung wurde 1946 wohl nicht mehr ausgeführt.

|

|

|

|

|

|

Diese

erste Bohrung (Schrägbohrung) wurde am 17.04.1947 wegen Gestängebruchs bei

212,36 m abgebrochen und aufgegeben. „Verspätete Anlieferung der Verrohrung“

wäre die Ursache dafür gewesen, daß ein Teil des unverrohrten Bohrloches

verbrach und dass es nicht wieder frei gebohrt werden konnte.

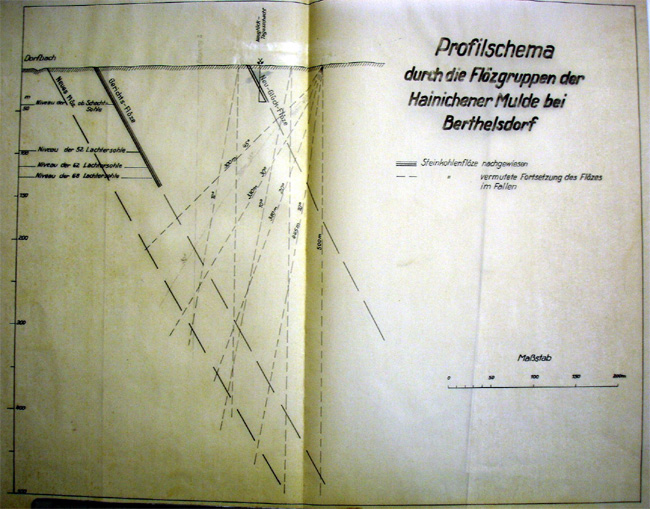

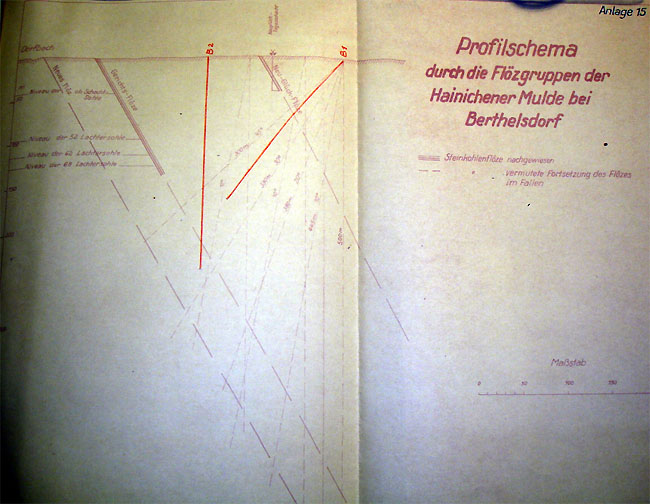

Im Niveau der Neuglückflöze wären nur Kohlenschmitzen angetroffen worden, so daß zu vermuten sei, daß deren Kohlenführung nach der Teufe „rasch ihr Ende findet“. Das Ergebnis hinsichtlich der erbohrten Kohlenflöze war so offensichtlich ernüchternd. Die negativen Erfahrungen mit der Schrägbohrung führte zur Entscheidung einer weiteren senkrechten Bohrung, die 152 m südöstlich der Bohrung 1, nahe dem Erbgericht und auf dessen Grund angesetzt und damit direkt ins Hangende der Gerichtsflöze gestoßen werden sollte. Am 2.5.1947 begann man projektgemäß mit der zweiten saigeren Bohrung. Aus beiden Bohrungen wurde nachfolgendes Profischema erstellt:

|

|

|

|

|

|

Diese

zweite Bohrung erreichte am 6.10.1947 eine Teufe von 243,4 m und ist am

6.1.1948 bei 243,6 m Teufe zu Gunsten erfolgversprechenderer Bohrversuche bei

Ebersdorf und im Zwickauer Revier eingestellt worden. Auch diese Bohrung habe

lediglich Kohlenschmitzen und Kohlenschiefer durchteuft, so daß weitere

„(Erfolgs-) Aussichten sehr gering geworden“ wären.

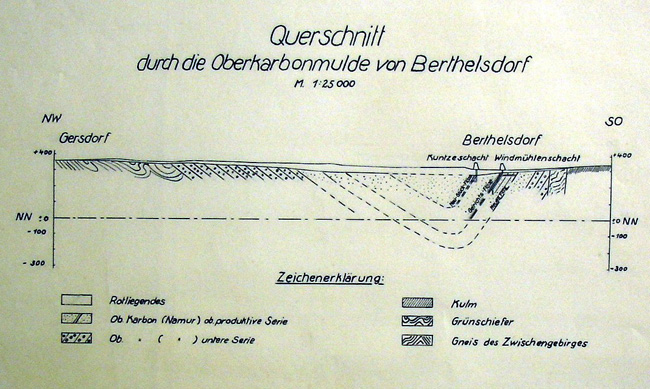

Anm.: In Ermangelung entsprechenden Bohräquipments konnten offensichtlich lediglich Bohrtiefen von maximal 500 m geplant werden, ohne solche Bohrlochlängen je zu erreichen. Im Abschlussbericht klingt auch ein Zweifel an der Professionalität der Bohrmannschaft an. Betrachtet man das oben genannte Profilschema, so hat man mit der Bohrung 1 vermutlich lediglich die Neuglücker Flöze an einer Stelle verritzt, ohne die Gerichtsflöze zu erreichen, während die Bohrung 2 die Neuglücker Flöze bewußt außen vor ließ und vermutlich lediglich die Gerichtsflöze an einer Stelle durchteuften! Das Neue Flöz wurde mit beiden Bohrungen überhaupt nicht erreicht! Welche neuen Erkenntnisse im Sinne der Zielstellung der Untersuchungen sollte das bringen ? Zumal im Projekt zumindest weitere drei Bohrungen vorgesehen waren, ehe man weitere Entscheidungen über den Fortgang der Untersuchungen treffen wollte ! Wesentliche geologische Fakten zur Lagerstätte scheinen im Abschlussbericht zu den Bohrungen nicht Ergebnis der Bohruntersuchung, sondern vom oben erwähnten, zuvor erstellten Gutachten der geologischen Landesanstalt übernommen worden zu sein. Die Realisierung der Zielstellung der Erkundung der nordwestlichen Flanke des Kohlenbeckens wurde vermutlich erneut gar nicht in Angriff genommen. Bei vorgenannten Unterlagen fand sich auch folgende Profilskizze zur Struktur der Hainichener Mulde mit den durch Kuntzes Schacht und Windmühlenschacht aufgeschlossenen Gerichtsflözen, dem Neuglück Flöz und dem Neuen Flöz.

|

|

|

|

Erkundung auf

Steinkohle im weiteren Umfeld der Hainichener Mulde

|

|

Wie schon

erwähnt wurden damals die Bohrversuche in der Hainichen– Berthelsdorfer Mulde zugunsten erfolgversprechenderer gleicher Bohruntersuchungen unter anderem in der

|

|

|

|

|

|

Zu den Untersuchungen durch die SAG / SDAG Wismut in der Hainichen-Ebersdorfer Mulde

|

|

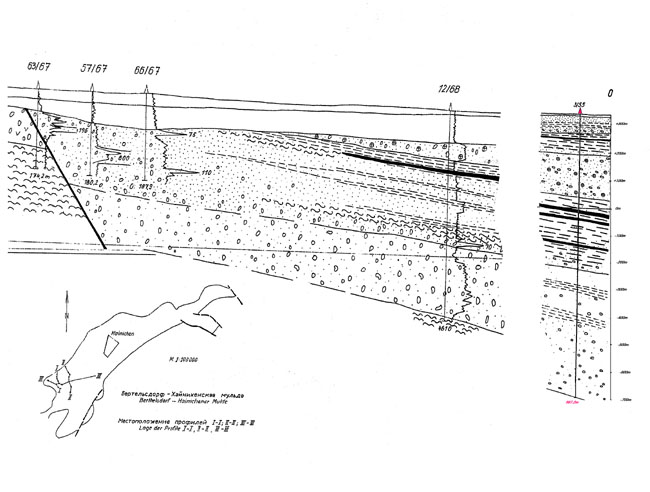

Stattdessen erwachte nun das Interesse der SAG / SDAG Wismut an den kohligen Schiefern. Seit dem Anfang der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war nach Augenzeugenberichten (Herr Thiemer aus Berthelsdorf, d. A. bek.) ein Interesse der Sowjetischen Aktiengesellschaft (SAG), später der Sowjetisch- Deutschen Aktiengesellschaft (SDAG) Wismut an den „Hainichener Schichten“ feststellbar. Diese Zeitzeugenberichte bestätigten sich mit der Freigabe archivarischer Unterlagen der Wismut GmbH. Durch geophysikalische Kartierungen, Bohrungen und Bohrkernuntersuchungen wurden tatsächlich eine Reihe von Anomalien der Urangehalte nachgewiesen (Dokument der Wismut GmbH, Geologisches Archiv Sachsen Nr.55255 zum „Projekt für zusätzliche, im Jahre 1968 durchzuführende geologische- geophysikalische Sucharbeiten im SW - Bereich der Berthelsdorf - Hainichener Mulde“), welche sich jedoch sämtlich als nicht ökonomisch vertretbar bauwürdig erwiesen. Begonnen hatte die Uransuche der Besatzungsmacht Sowjetunion in den von ihr besetzten Gebieten schon im September 1945, noch ohne geologische Spezialisten. Noch bis März 1946 gab es lediglich eine sowjetische Geologengruppe im und für das Schneeberger- und Johanngeorgenstädter Revier, ehe dann im November 1946 die ersten Spezialisten aus der Sowjetunion eintrafen und eingeleitete Qualifizierungsmaßnahmen und Umschulungen von Sowjetsoldaten und in der Anzahl weniger deutscher Arbeiter als „Kollektoren“ (Geologiearbeiter und „Radiometristen“) griffen. Eine effektivere Arbeitsweise versprach man sich ab 1947 von der Trennung der Such- und Erkundungsarbeiten von den Arbeiten zur Vorrichtung, Ausrichtung und Gewinnung der Lagerstätten. So entstanden mehrere Erkundungsobjekte, unter anderem für die randlichen Prospektionsgebiete, wie Hainichen und die Steinkohlenreviere von Zwickau, Lugau/Oelsnitz und dem Döhlener Becken, das „Objekt 25“. Nach ersten Untersuchungen alter Grubenbaue, bei denen auch der ehemalige Stolln des von Einsiedel hinter Thums Wirtschaft untersucht, das Mundloch danach aber gesprengt und auch der Adolph-Schacht in Berthelsdorf mit Bulldozern frei geschoben und anschließend gesümpft worden wäre, hatten Feldgeologen uranhöffige Anhaltspunkte gefunden. Solche Arbeiten sind bis Mitte der 50er Jahre typisch, um oberflächennahe Lagerstätten zu finden. Ab Mitte der 50er Jahre wurden, mit verbesserten wissenschaftlich- technischen Möglichkeiten, zunehmend auch verdeckte Lagerstätten aufgespürt. Durch Emanationsmessungen*) wurden 22 Anomalien aufgespürt, davon 6 bei Sachsenburg, 4 im Bereich Bertheldorf und 10 im Bereich des Ostrandes der Hainichener Mulde, 1 am Südrand des Berbersdorfer Granitmassivs und 1 weitere im Zentrum des Blattes Waldheim. *) Anm.: Emanation (Em) ist eine historische Bezeichnung für Radon, ein Edelgas und Zerfallsprodukt von Radium-226, was wiederum der Zerfallsreihe des Uran-238 angehört. Radon kann dem Kristallgitter von Mineralen entweichen oder „emanieren“. Es handelt sich bei diesen Messungen um Konzentrationsmessungen des Radons in der Bodenluft, die meßtechnisch durch die Bestimmung ihres Ionisationspotentials realisiert wurden. Da die Migrationswege der Luft durch die Klüfte und Poren des Gesteins oft von sehr vielen und kaum zu durchschauenden geologischen Faktoren abhängig sind, erwiesen sich viele der in dieser Zeit kartierten Anomalien als „Luftschlösser“.

|

|

Bis 1954

war nahezu das gesamte Territorium Sachsens, Thüringens und Teile

Sachsen-Anhalts mittels dieser Methode untersucht worden und es erfolgten

weitergehende Auswertungen, ohne dabei aber neue bauwürdige Lagerstätten

ausweisen zu können.

Um das Jahr 1955 hatte die Erkenntnis, wonach Uranvererzungen in hydrothermalen Ganglagerstätten durch das Nebengestein, also lithologisch, kontrolliert werden, eine nochmalige Untersuchung von Gegenden „produktiver“ Gesteine, wie Diabase, kohlenstofführender Schiefer, Karbonatgesteine und Skarne zur Folge, die, trotz richtigem wissenschaftlichen Ansatzes, erfolglos blieb. Es ist zu vermuten, daß das Gebiet der Hainichener- Ebersdorfer Mulde wegen seiner Kohlengesteine in diese Maßnahme einbezogen war. 1961/62 erfolgte eine Aero-Gammaaufnahme im Erzgebirge Becken. Mittels der Meßstation ASGM-25 fand man alles in allem 32 Anomalien innerhalb des Erzgebirge- Beckens, die anschließend anhand von Gammaaufnahmen am Boden im Maßstab 1:5.000 oder 1:10.000 und in geringem Umfang mit Schurfgräben näher untersucht wurden. Die maximalen Werte der Gesteinsradioaktivität, mit Radiometer PGR „Raswedtschik“ bzw. Szintillations- Radiometern vom Typ SRP-2 bzw. Bora-1 gemessen, betrugen bei Hainichen- Berthelsdorf mehr als 25 mikroröntgen/h. Nach einer Bohrerkundung dieses Bereiches am NO-Rand der Mulde (Profil aus sechs Bohrlöchern mit bis zu 158,7 m Teufe) wurde diese Anomalie aber als nicht abbauwürdig eingeschätzt. Da die Strukturen der Geologischen Abteilungen der einzelnen Wismut- Objekte und Objektbetriebe die geologische Perspektiverkundung zugunsten der jeweiligen „Tagesaufgaben“ immer wieder vernachlässigten, wurde 1966 ein zentraler Such- und Erkundungsbetrieb geschaffen, der Zentrale Geologische Erkundungs- Betrieb (ZGB) mit Sitz in Grüna bei Chemnitz, später nur noch kurz Geologischer Betrieb (GB) genannt. Er erhielt die Aufgabe der Suche und Erkundung neuer Lagerstätten bis zu deren Übergabe zum Abbau. Der ZGB vereinigte alle Struktureinheiten des Sachgebietes Perspektivgeologie der SDAG Wismut, die früheren Schürf- und Erkundungsexpeditionen der Bergbauobjekte sowie das Geologische, Spektralanalytische und Chemische Labor und das Labor für Begleitkomponenten. 1967 wurden insgesamt 12 Bohrlöcher von 40 m bis 150 m Teufe am NW-Rand der Hainichener Teilmulde abgeteuft. In einem der Bohrlöcher wurde eine erhöhte Radioaktivität von 660 Mikroröntgen/h (= 6,6 Mikrosievert/h) Karbonsandstein gemessen, weshalb dort 1968 erneut insgesamt 16 Bohrungen geteuft wurden – letztendlich aber ebenfalls mit negativem Ergebnis für einen wirtschaftlichen Abbau. 1968 bis 1970 gab es in der SDAG erneut weitreichende Strukturveränderungen zur Vereinheitlichung des Leitungssystems, so daß ab jetzt ein Hauptgeologe an der Spitze der sogenannten 3. Abteilung der Generaldirektion stand und diese für die methodische Anleitung des ZGB und der geologisch-geophysikalischen Dienste der (zeitgleich ebenfalls umgebildeten) Bergbaubetriebe verantwortlich. Das führte Ende der 60er Jahre zu einer sprunghaften Zunahme der Kartierungsbohrungen, und zur Entwicklung einer Reihe wissenschaftlich innovativer geologischer und geophysikalischer Untersuchungsmethoden. 1967/1968 beschreibt man die Urananomalien im Hainichen- Ebersdorfer Becken neuerlich und kommt zu dem Schluß, daß die relativ großen Depressionen im Nordosten der Erzgebirgssynklinale, wie die von Berthelsdorf- Hainichen (ca.35 km² Fläche), von Borna- Ebersdorf (ca. 35 km² Fläche) und von Flöha (ca. 20 km² Fläche) grundsätzlich uranhöffig sein könnten. In den Jahren von 1971 bis 1976 war die Uranvererzung im Fundament und in den Karbonablagerungen um Berthelsdorf erneut Gegenstand der Untersuchungen der SDAG Wismut. Sie umfaßten jetzt einige räumlich enger beieinander liegende Erzvorkommen und Anomalien im Zentralteil und am SW-Ende der Mulde von Berthelsdorf- Hainichen. Dazu gehörten die Erzvorkommen Berthelsdorf und Sachsenburg sowie die Anomalien Nr. 5044/02 und 5044/03. Das am besten untersuchte Erzvorkommen Berthelsdorf liegt 1 km östlich von Sachsenburg. Die Vererzung wurde in der Bohrung 57/67 in 135 m Tiefe in den Hainichener Schichten angetroffen. Sie ist an grobkörnige Sandsteine in Wechsellagerung mit Konglomeraten und Schiefertone gebunden. Zwar haben alle Gesteine der Hainichener Schichten leicht erhöhte Urangehalte, doch die höchsten Gehalte treten in Konglomeraten und Sandsteinen auf, d. h. in durchlässigen Gesteinen. Das weist auf den Zusammenhang der Erzbildung mit Grundwässern und epigenetischen Prozessen hin. Mit der Vererzung sind Gesteinsveränderungen (Bleichung, Hämatisierung, Kaolinisierung, Serizitisierung) verbunden, die sowohl in den Hainichener Schichten selbst, als auch im Grundgebirge ausgebildet sind. Die Kontur des Erzvorkommens (nach dem Urangehalt von 0,01%) wurde mit 16 Bohrungen ermittelt. Es hat eine EW-Erstreckung von 1,5 km und ist räumlich an die Schnittstelle von zwei Störungen gebunden. Erhöhte Urangehalte treten im gesamten Profil auf, die meisten jedoch in der produktiven Stufe der Hainichener Schichten (CdH2). In den Erzproben wurden dabei Urangehalte von 206 ppm bis 568 ppm („parts per million“ = entspricht Gramm pro Tonne oder hier 0,0206% bis 0,0568%) nachgewiesen. Nebenbei wurden in den Gesteinen der Hainichener Schichten dabei auch erhöhte Antimon-Gehalte festgestellt, die höchsten jeweils in den uranreichen Partien (bis zu 4.000 ppm). Trotz des hohen Erkundungsaufwandes erwiesen sich die Hoffnungen auf neue Uranerz- Lagerstätten letztendlich als erfolglos.

|

|

|

|

Beginnend im Jahre 1989 dehnte die SDAG Wismut ihre geologischen Arbeiten

unter anderem im Auftrag des MfGEO auf die Suche und Erkundung von

Trinkwasserressourcen aus, während der sie in Hainichen, am Zugang zum

Höllloch auf eine Mineralquelle stieß, die der Firma Margonbrunnen Dresden

zur Nutzung angeboten wurde, die diese aber lediglich versiegeln ließ.

(Chronik der Wismut, Pkt. 2.1.11.: Erzgebirgisches Becken, Granulitgebirge,

S.1028-1041 und Herr Rudolph, Mühlbach, Augenzeuge)

|

|

Aktuelle Untersuchungen

|

|

Aber auch in jüngster Zeit fand das Gebiet nochmals Interesse bei den

Geologen. 1994 begann im Rahmen des Schwerpunkt-Programms „Orogene

Forschungsgemeinschaft“ eine Neubearbeitung der Frühmolassen des

Hainichen- Beckens durch B. Gaitzsch mit der Detailkartierung durch Jahns

und Fritze im Jahre 1995.

Im Jahre 1997 erfolgte dann eine neue paläontologische Bearbeitung der Flora und Fauna des Unterkarbons (Visé) in der Nachbarschaft der Hainichen-Ebersdorfer Kulmmulde von Chemnitz durch die Herren Rössler und Schneider. Neben der Revision klassischer Belege wurden auch mehrere beachtliche Neuentdeckungen bekannt gemacht, u. a. zum Lebensraum von Arachniden (Spinnentieren) in den Kohlenmooren, Funden von fossilen Skorpionen, Tausendfüßlern, Knochenfisch- Skelettresten sowie Eigelegen von Haien. Die Fayolia- Eikapseln (Süßwasserhaie) im Visé des Erzgebirgischen Beckens sind eines der wichtigsten und interessantesten Argumente für den im tieferen Karbon ablaufenden Differenzierungsprozeß mariner (im Meer lebenden) und lakustriner (in Seen lebend vorkommenden) Haifaunen. Die Taphonomie dieser Eikapseln erlaube es, das Laichbiotop zu rekonstruieren und berechtige zu dem Schluß, daß das Laichbiotop sowie die Lebensräume juveniler (im Jungstadium) und adulter (erwachsener) Süßwasser- Haie des Jungpaläozoikums deutlich voneinander getrennt waren (vgl. R. Rößler, Chemnitz, und J. W. Schneider, Freiberg, in: Veröffentlichungen des Chemnitzer Museums für Naturkunde, Heft Nr. 20, 1997, S. 5-44). Wenn also schon das Kapitel „Bergbau“ im Hainichener Becken heute weitgehend abgeschlossen zu sein scheint, darf man doch gespannt sein, was zukünftige Untersuchungen noch ans Licht bringen werden… |

|

|