|

Erstellt August 2010, letzte Aktualisierung Februar 2017. Sie können diesen Beitrag auf dem Recherchestand vom Februar 2017 vom Qucosa-Server der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden im PDF-Format herunterladen.

|

|

|

|

Wasserwege Untertage - So ein Bergwerk ist nicht einfach nur ein Loch in der Erde. Schon in frühester Zeit (Hier meinen wir die "erste Bergbauperiode" in Sachsen vom 12. bis Mitte des 14. Jahrhunderts) drangen die Hauer in beachtliche Tiefen vor und das machte auch erheblichen technischen Aufwand erforderlich. In jener Zeit, als menschliche Arbeitskraft noch der geringste Kostenfaktor war, bewältigte man den Maschinenantrieb noch überwiegend mittels Muskelkraft - benötigte freilich entsprechend viele Knechte für Haspeln oder Heinzenkünste. Am Ende dieser Periode war man mit dieser Energiequelle aber an ihre Grenzen gekommen. Größere Antriebskräfte bot eine zu dieser Zeit längst bekannte Energiequelle, die zum Beispiel in Mühlen, Pochwerken, Hütten oder Schmieden auch schon genutzt wurde: Die Strömungskraft fließenden Wassers. Freilich nutzt es wenig, Wasser in die Gruben hinein zu stürzen, um damit Maschinen anzutreiben - es mußte schließlich nach getaner Arbeit auch wieder hinaus. Dazu bedurfte es in erster Linie möglichst tief liegender Ableitungsstollen, deren Bau mit Schlägel und Eisen jedoch eine langwierige und daher teure Arbeit war. Vor allem dann, wenn diese Stollen nicht entlang von Erzgängen vorgetrieben werden konnten und "nebenbei" Erz gefördert wurde, dessen Verkauf den Stollenvortrieb finanzierte. Ging es ausschließlich durch taubes Gestein, mußte der Stollenbau lange vorfinanziert werden, ehe das "Stollen-Neuntel" der Gewerkschaften der mit dem Stollen vom Wasser gelösten Schächte den Weiterbau und Unterhalt finanziell erleichterte. Aus diesem Grund tragen die ältesten der tiefen Revierstollen nicht selten den Namen "Fürstenstolln" (zum Beispiel in Schneeberg und in Freiberg). Aus ihrem Interesse heraus, den Gewinn aus dem Bergbau zu sichern und weiter zu steigern, griffen die Landesherren in die Staatskasse und ließen derartige Projekte in Angriff nehmen. Das war im Jahr 1348 so, als der "Alte Tiefe Fürstenstoln" in Freiberg angeschlagen wurde und auch noch 1844, als man mit dem Bau des "Rothschönberger Stollns" begann. Am Ende des 15. Jahrhunderts (Beginn der "zweiten Bergbauperiode") hatte sich - unter anderem in durch den Orienthandel reich gewordenen Kaufmannsfamilien - soviel Kapital angesammelt, daß der Handel mit Kuxen der neuen obererzgebirgischen Gewerkschaften zu einem lukrativen Geschäftsfeld werden konnte. Zu dieser Zeit wurden Stollengewerkschaften auch durch kapitalkräftige Einzelpersonen gegründet. Wir wollen an dieser Stelle aber nicht auf die komplizierten wirtschaftlichen und rechtlichen Entwicklungen eingehen, die erforderlich wurden und in eigenen Stollenordnungen niedergeschrieben wurden. In diesem Beitrag wollen wir in erster Linie auf die technischen Lösungen unserer Vorfahren verweisen. Mehrfachnutzung regenerativer Energiequellen ist nämlich keine Erfindung unserer Zeit - das beherrschten unsere Vorfahren auch schon ! Es gibt natürlich noch weitaus mehr Beispiele - besonders in den großen Revieren, wie Freiberg oder Schneeberg, wo höchst komplexe Systeme der bergmännischen Wasserwirtschaft entstanden und immer wieder an veränderten Bedarf angepaßt wurden. An zwei - etwas kleineren, daher aber übersichtlicheren und verständlicheren - Beispielen wollen wir in diesem Beitrag einmal erläutern, wie geschickt das einmal aufwendig heran- und wieder abgeleitete Antriebswasser genutzt wurde. |

|

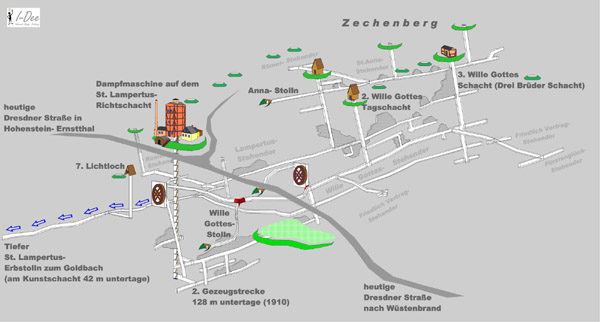

Das Grubengebäude St.

Lampertus samt Zubehör Die Geschichte des Bergwerks reicht bis in das 15. Jahrhundert zurück und erst 1910 wurde hier der Bergbau endgültig eingestellt. Gefördert wurde vorrangig Arsen- und Kupfererz mit Gehalten an Silber und Gold. Abgebaut wurden mehrere annähernd parallel streichende, stehende Gänge. Ursprünglich bauten auf diesen Gängen eigenständige Gewerkschaften. Nach und nach konsolidierten sie dann zu einer Gesellschaft, die den Namen der Sankt Lampertus Fundgrube übernahm. Die bis über einen Meter mächtigen Haupterzgänge lagen etwa 80 m voneinander entfernt: Östlich der "Wille Gottes Stehende" und westlich die aneinander anscharenden Gänge "Lampertus Stehender" und "Heinrich Stehender". Die Lagerstätte wurde auf 600 m streichender Länge bergmännisch untersucht und Erzlinsen abgebaut. Bis 1910 hatte man dann (bezogen auf die Tagesoberfläche am Richtschacht) mit der 2. Gezeugstrecke 128 m Tiefe erreicht. Um dieses Grubengebäude vom Grundwasser zu lösen, haben die beiden Gewerkschaften von Wille Gottes und Lampertus jeder einen Kunstschacht mit einem untertägigen Kunstrad betrieben. Das Aufschlagwasser wurde nach Hohenstein-Ernstthal über einen nicht erhalten gebliebenen Kunstgraben von den oberen Teichen in Wüstenbrand herangeleitet. Dort, wo heute an der Dresdner Straße die Tankstelle steht, befand sich ein Bergwerksteich als Wasserreservoir. Unterhalb der Dresdner

Straße wurde das Antriebswasser durch eine Wasserrösche zunächst auf

das Wasserrad am Wille Gottes Kunstschacht Ende des 18. Jahrhunderts

verband man die Schächte auf den beiden Gängen mit zwei Querschlägen

im Niveau des Wille Gottes Stollens sowie des Tiefen St. Lampertus

Erbstollens in 42 m Tiefe. Nun konnte man das Antriebswasser von der

Radstube am Wille Gottes Kunstschacht untertage auf das Kunstrad am St.

Lampertus Kunstschacht Die Anlage hat in

dieser Form von 1785 bis 1876 über neunzig

Jahre lang zuverlässig gearbeitet. |

|

|

|

Ab 1873 wurde mit dem

Absenken des neuen Richtschachtes begonnen. Zu dieser Zeit besaß

Hohenstein-Ernstthal bereits einen Bahnanschluß und die Anlieferung von

Steinkohle aus Zwickau oder Oelsnitz war kein Problem. Deshalb erhielt

dieser Schacht 1876 eine 12 PS starke Dampfmaschine, mit der die

Kunstgestänge angetrieben und außerdem die Förderung des Erzes bis

nach übertage realisiert werden konnten. Die beiden Radstuben wurden

nicht mehr benötigt und mit Abraum verfüllt. Auch der Wille Gottes

Stolln, die Wasserrösche, sowie der Kunstgraben verfielen. Lediglich

der Tiefe Lampertus Erbstolln blieb als Wasserlösestolln für das

Grubengebäude - bis heute - von Bedeutung. Die gesamte Fahrung und

Förderung erfolgte über den Richtschacht. Für die Wetterführung

verblieben die höher am Zechenberg liegenden Schächte auf dem Anna

Stolln und der 2. und 3. Wille Gottes Tagschacht. |

|

|

|

Der St. Lampertus

Richtschacht und der Tiefe Erbstolln wurden 1996 saniert. Seit 2008

können nun auch Besucher Teile des Grubengebäudes befahren. Für eine

Befahrung kann man sich über die Internetseite des Freundeskreises

Geologie & Bergbau Hohenstein-Ernstthal e.V. anmelden: |

|

Das Grubengebäude Gottes

Geschick am Graul Der Bergbau im Schwarzenberger Revier begann mit der Gewinnung von Eisenerzen schon sehr früh (um 1380). Wann genau die Gruben am Graul westlich von Schwarzenberg erstmals verliehen wurden, ist heute nur noch schwer nachzuvollziehen. Der Höhenrücken des Grauls erstreckt sich zwischen den Tälern des Schwarzbachs und des Oswaldbaches von Wildenau im Westen bis Langenberg im Osten. Rund um die Schwarzenberger Gneiskuppel sind in die Glimmerschiefer verschiedene, vor allem an Skarne gebundene Lagerstätten von Marmor, Magnetit und Buntmetallerzen eingebettet. Sie werden außerdem von hydrothermalen Gängen durchzogen, die vorwiegend der BiCoNi- Formation angehören. Am Graul bei Langenberg wurden solche Gänge mindestens seit dem 18. Jahrhundert intensiv abgebaut und auch die damalige SAG / SDAG Wismut hat sie nach 1946 noch einmal auf Uranerzführung untersucht. Die größeren, stehenden Gänge durchziehen den Graul von Norden nach Süden über zirka 500 m Länge. Im Bereich der ehemaligen Gruben "St. Catharina" und "Stamm Asser" bilden die Gänge ein kompliziertes und dichtes Netz. Außerdem treten hier - wie auch im Besucherbergwerk "Herkules & Frisch Glück" am Nordhang des Oswaldtals - bauwürdige Marmorlinsen hinzu. Die bedeutendste

Gewerkschaft im Feld war "Gottes Geschick am Graul", die auf

den westlichen, stehenden Gängen "Gottes Geschick Stehender"

und "Carl Stehender" baute. Aus dem Schwarzbachtal heraus hatte

man einen Stollen entlang der Erzgänge unter den Graul vorgetrieben und

am höchsten Punkt den Alt Gottes Geschicker

Schacht

|

Grube Gottes Geschick am Graul, Huthaus auf der Höhe des Grauls über dem Alt Gottes Geschicker Kunst- und Treibeschacht, Foto: Paul Schulz, 1924

|

Grube Gottes Geschick. Treibehaus über dem neuen Kunstschacht (links) und die Erzwäsche im Schwarzbachtal, der spätere „Fröhliche Bergmann“. Blick nach Osten zum Emmler, rechts am Bildrand am nördlichen Hang des Emmlers der Riedelschacht, Foto: Paul Schulz, 1924

|

|

Anfang des 19.

Jahrhunderts wurde im Fallen des Gottes Geschick Stehenden am Nordhang

des Schwarzbachtales dann der Neue Kunstschacht angeschlagen und bis

1871 bis zur halbfünften Gezeugstrecke (etwa 223 m untertage)

abgesenkt. Zugleich errichtete man unmittelbar daneben die neue Pochwäsche

Für die Wasserhaltung im

Neuen Kunstschacht wurde neben dem Schachtkopf eine weitere |

Die Wasserführung im Grubengebäude von Gottes Geschick am Graul vor dem Durchschlag des Treue Freundschaft Stollns im Jahr 1834 zum Neuen Kunstschacht |

|

Da mit zunehmender Tiefe des Schachtes und wachsender Förderhöhe naturgemäß auch der Energiebedarf anstieg, andererseits aber der kleine und abgelegene Ort Langenberg bis heute keinen Bahnanschluß besitzt und der Antransport von Steinkohle für eine Dampfmaschine daher zu teuer gewesen wäre, nahm die Gewerkschaft parallel zum Abteufen des Neuen Kunstschachtes ein ehrgeiziges Projekt in Angriff: Auf dem im Schwarzwassertal bei Schwarzenberg ansetzenden "Treue Freundschaft Stollen" wurde am Scharkreuz von Treue Freundschaft Spat und Teubners Hoffnung Flachem ein zweites Lichtloch (der "Rote Schacht") abgeteuft und von dort aus und aus dem Grubenfeld heraus im Gegenortbetrieb von 1825 bis 1834 der Stollen bis zum Neuen Kunstschacht vorgetrieben. Bis dorthin erreicht dieser Stollen nun eine Gesamtlänge von 2.614 m ! Zugleich bringt der Treue

Freundschaft Stollen am Neuen Kunstschacht nun eine nutzbare Fallhöhe

von rund 52 m ein, die durchaus auch den Einbau einer Turbine oder einer

- viel Platz sparenden - Wassersäulenmaschine ermöglicht hätte. Die

Gewerkschaft entschied sich aber für bewährte Technik und legte über

der Stollensohle eine

Im Bergarchiv existieren Anlagerisse, die belegen, daß danach die Obere Radstube als Kehrrad für die Förderung umgebaut und vergrößert werden sollte. Der Preisverfall für die geförderten Erze (besonders für das Silber) nach 1871 hat die Ausführung dieser Pläne wohl verhindert. Als Wasserlösestollen

für die angeschlagenen Grubenfelder besitzt der Treue Freundschaft

Stollen bis heute enorme Bedeutung und wurde zwischen 2005 und 2009

saniert. Eine Interessengemeinschaft ermöglicht heute wieder zu

besonderen Anlässen - zum Beispiel am "Tag des offenen

Denkmals" - Befahrungen von Teilen des Grubengebäudes. |

Die Wasserführung im Grubengebäude von Gottes Geschick am Graul in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Neuen Kunstschacht |

|

Es ist immer wieder faszinierend, mit wieviel Geschick die Altvorderen die ihnen zur Verfügung stehenden, begrenzten Mittel ausgenutzt haben. Schon, weil der Bau einer solchen Anlage eine langwierige Sache war, hatten sie wohl auch viel mehr Zeit als wir heute zum Überlegen und zur Suche nach der cleversten Lösung. Die Devise unserer Zeit lautet dagegen "Schnell - Viel - Billig" - was oftmals dabei herauskommt, kann man jeden Tag in der Zeitung oder jährlich im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes nachlesen... Im Prinzip gäbe es kein technisches Problem, solche Anlagen mit modernen Generatoren auszustatten und mit dem Ziel der Energiegewinnung wieder in Betrieb zu nehmen, was nicht nur dem Schutz und der Erhaltung der technischen Denkmale zugute käme. Nebenbei könnte auch die eine oder andere Windmühle gespart werden, die ja irgendwie auch niemand vor der eigenen Haustür haben will. Dem stehen aber vor allem die Unterhaltungskosten für die langen Stollen entgegen, die es wohl in den meisten Fällen unwirtschaftlich machen, nicht zuletzt aber auch die Lobby der großen Energieversorger, die natürlich an einer dezentralen Selbstversorgung mit Elektroenergie wenig Interesse hat. So bleibt uns das Staunen über die Findigkeit der Vorfahren und die Hoffnung, daß möglichst viele der Sachzeugen bewahrt werden können. J. B. |

|

|