|

|

|

|

|

Ein

Nachtrag zum Kalkbergbau im mittleren Triebischtal – Der Schönbergische Kalkbruch bei Blankenstein Erstellt Januar 2018, letzte Änderungen im Juni 2019.

|

|

Schon kurz nachdem unser Beitrag zum Kalksteinbergbau im mittleren Triebischtal – von Blankenstein bis Helbigsdorf – ins Netz ging, haben uns Heimatfreunde darauf aufmerksam gemacht, daß wir da doch einen übersehen haben. Es hat zwar eine Weile gedauert, aber nun soll diese Lücke geschlossen und bei der Gelegenheit einige Angaben in unserem vorangegangenen Beitrag präzisiert werden. Für das Ermöglichen der Befahrung der noch zugänglichen Teile des Schönberger Stollens bedanken wir uns ganz herzlich bei Herrn Wernecke vom Heimatverein Blankenstein.

|

|

Ergänzungen zur

Montangeschichte

|

|

Hinsichtlich der regionalhistorischen und geologischen Beschreibung können wir auf die Angaben in unserem vorangegangenen Beitrag verweisen. In unserem montanhistorischen Kapitel zu Blankenstein hatten wir darin auch schon darauf verwiesen, daß es bereits vor 1850 Bergbau auf den Kalkstein; und zwar unter der von Schönbergischen Grundherrschaft gegeben hatte. Unterlagen über den Schönbergischen Kalkbruch zu Blankenstein sind jedoch leider dünn gesät. Wie in unserem vorausgegangenen Beitrag zum mittleren Triebischtal schon zu lesen stand, wurde erstmals 1733 ein Kalkofen in Blankenstein urkundlich erwähnt (20014, Nr. 4503). Dieser muß sich unterhalb des Tagebaus im Triebischtal befunden haben. Grundeigentümer war zu dieser Zeit der Besitzer des Rittergutes Rothschönberg, Hans Dietrich von Schönberg. Das Rittergut selbst war an Johann Gottfried Clauß verpachtet, der schon vorher mit dem Abbau des Kalksteins in Blankenstein begonnen haben könnte. Die Ersteller der Bergschadenkundlichen Analyse (40073-1, Nr. 65) kommen wohl aus diesem Grund mit dem Jahr 1723 auf ein noch etwas früheres Datum des Abbaubeginns, ohne daß wir diese Jahresangabe bislang nachvollziehen können. Um 1793 erwarb dann Heinrich Wilhelm von Schönberg käuflich auch das „Kalkhaus“ (10527, Nr. 348) vom Pächter. Offenbar hatten sich Abbau und Vertrieb des Kalksteins als hinlänglich einträglich erwiesen und die Schönbergs wollten ihn nun in die eigenen Hände nehmen. Der Bewohner, Christian Küntzscher, klagte gegen die Zwangsräumung. In dieser Zeit entstanden auch die Meilenblätter von Sachsen, die uns Auskunft über die Lage der ersten Abbauorte geben können. Das Kalkhaus ist im Freiberger Exemplar der Meilenblätter noch verzeichnet ‒ wenn man weiß, wo es gestanden haben könnte, findet man dort tatsächlich die Eintragung eines länglichen Gebäudes.

|

|

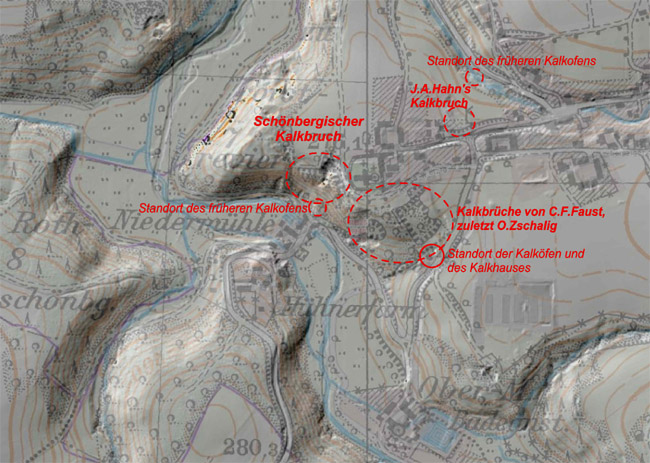

Auf dem Blatt 208 des Berliner Exemplars der Meilenblätter von Sachsen, welches 1786 entstand und im Gegensatz zum Dresdner und Freiberger Exemplar nie nachgetragen wurde, ist mit etwas Suchen der damalige Schönbergische Kalksteinbruch zu finden.

|

|

Auf dem Blatt 197 des Freiberger Exemplars der Meilenblätter, in welchem Nachtragungen bis etwa 1876 vorgenommen wurden, ist der Schönbergische Kalkbruch nur noch angedeutet; dafür aber wurde jetzt weiter südlich der damalige Abbaustand des Faust’schen Kalksteinbruchs rot eingezeichnet.

|

|

Kurz danach – um 1800 – wurde von den von Schönbergs der Herr Johann Gottlieb Pappert mit der Verwaltung von Kalkbruch und Brennofen in Blankenstein betraut (12614, Nr. 341 und 342). Die erhalten gebliebenen elf „Kalkbücher“ des Herrn Pappert haben wir erst im zurückliegenden Jahr 2017 im Familiennachlaß der von Schönbergs entdeckt. Sie geben Aufschluß über die Betriebsverhältnisse von Kalkbruch und Brennofen in der Dekade bis 1811. Von besonderem Interesse ist zum ersten eines der losen Blätter in der Akte Nr. 341, auf dem Herr Pappert notiert hat, wieviel denn 1805 in Blankenstein eine Ruthe Kalkstein gewesen ist. Dieser Notiz entnehmen wir, daß eine solche in Blankenstein zu 8 Ellen Länge und Breite und 1 ½ Ellen Höhe berechnet wurde, was 768 Kubikfuß entspräche.

Wenn wir

die (allerdings erst ab 1858 gesetzlich gültige) Dresdner Elle

zugrundelegen, errechnen wir daraus in heutigen Maßeinheiten ein Volumen

von 14,59 m³ und mit 1,36 t/m³ Schüttdichte eine Masse von rund

19,85 t für

die Ruthe Rohkalk. Wie fast schon zu erwarten war, weicht natürlich auch diese Zahl von anderen

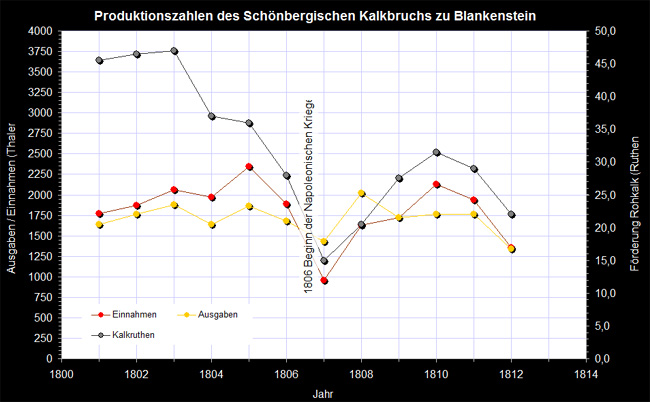

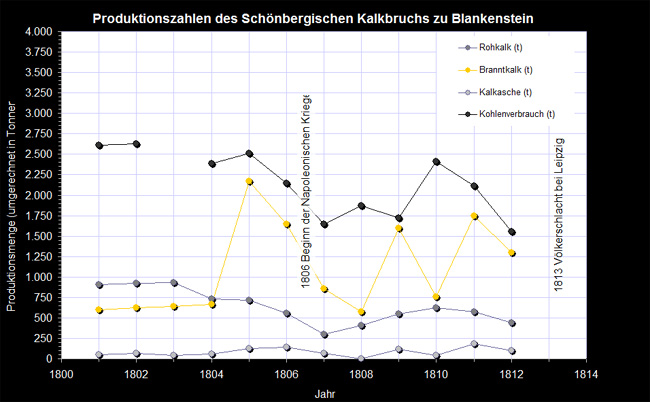

Außerdem lernen wir aus dieser Quelle noch, daß in Blankenstein dazumal ein Dresdner Scheffel (von 107,33 Liter) zu 5 Kubikfuß berechnet wurde und daß „ein Faß Kalk“ fünf Dresdner Scheffel enthielt. Mit diesen Zahlenangaben können wir die von Herrn Pappert notierten Angaben über die Rohkalkförderung des Bruches und über die Branntkalkproduktion des Ofens in heute gewohnte Mengeneinheiten umrechnen. Die Angaben in den beiden genannten Akten weichen allerdings an einigen Stellen, wie etwa in den Angaben zur Branntkalkproduktion, merklich voneinander ab. Daher verwenden wir in den folgenden Grafiken zu den Fördermengen und Erträgen einheitlich die kummulativen Aufrechnungen in den „Kalkbüchern“ jeweils für einen Zeitraum von einem Jahr (12614, Nr. 342). Außerdem hat Herr Pappert recht penibel über die Einnahmen und Ausgaben beim Kalkbruch und beim Brennofen Buch geführt. Unser Bezug auf das jeweilige Jahr ist in den folgenden Grafiken nicht völlig korrekt, denn die Abrechnung der Löhne für Ofenarbeiter und Steinbrecher fand in vierzehntägigem Rhythmus, die der Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Besitzer quartalsweise statt. Die Jahresabrechnungen hingegen umfassen fast immer einen Zeitraum vom letzten Quartal des Vorjahres bis zum dritten Quartal des laufenden Jahres – wohl, weil dazumal im Winterhalbjahr kaum Absatz von Bau- und Düngekalk möglich war. Eigentlich überlappen sich also die Abrechnungszeiträume in den Jahren jeweils um das vierte Quartal, aber damit können wir leben...

|

Sehr bedeutend war der Ertrag des Kalkbergbaus für die Grundherrschaft nie und überstieg nur selten 300 Thaler pro Jahr. 1807 und 1808 brachte der Kalkverkauf sogar Verlust, was aber wohl auch an den Zusatzkosten für den ab 1806 intensivierten Schacht- und Stollnbau gelegen haben wird.

|

Die maximale jährliche Fördermenge von über 40 Ruthen oder mach dem angegebenen Ruthenmaß von knapp 800 t „in Friedenszeiten“ liegt in einer ähnlichen Größenordnung, wie bei anderen kleinen, „privaten“ Kalkwerken der Region in derselben Zeit, etwa in Burkhardswalde. Auch in Miltitz kam es infolge der Napoleonischen Kriege (besonders 1813) fast zum gänzlichen Erliegen des Abbaus.

|

|

Ein tendenzielles Absinken der Rohkalkförderung ist hier aber auch schon vor dem Beginn der Napoleonischen Kriege festzustellen. Möglicherweise war der steigende Aufwand für die Förderung, das Abteufen des Schachtes und das Anlegen des Stollens vom Triebischtal her ein Grund für die Aufgabe des Abbaus durch die Schönberger nach 1812. Daß die Branntkalkproduktion dabei gegenüber der Rohkalkförderung weit stärker schwankte, mag einerseits an den Zeitumständen gelegen haben. Andererseits vermuten wir, daß der Brennofen je nach Absatz das eine Jahr häufiger, das andere Jahr seltener in Betrieb stand und manche Jahre der Rohkalk auch auf Vorrat gebrochen, aber gar nicht zur Gänze gebrannt wurde. Ansonsten wäre nicht erklärbar, wieso die erzeugte Branntkalkmenge die im jeweils gleichen Jahr ausgewiesene Rohkalkförderung fast erreicht haben könnte. Dasselbe muß für den Kohlenankauf gelten, der nämlich recht gut mit der Fördermenge an Rohkalk korreliert. Auch ist zu berücksichtigen, daß nicht die komplette Förderung gebrannt wurde, sondern wechselnde Anteile auch als Rohkalk für Düngezwecke abgegeben worden sein können.

Die

Abrechnungen des Herrn Pappert geben uns heute auch noch Auskunft, wohin

der erzeugte Kalk verkauft wurde. Für das Jahr 1806 haben wir die in den

Rechnungsbüchern aufgeführten Orte einmal bei Google- Earth herausgesucht.

Wie man sieht, überwogen auch bei den von Schönbergs seinerzeit

Nahmarktbeziehungen. (Vergleiche auch dieselbe Darstellung für

Interessanterweise wurden auch von den von Schönbergs Fuhrlöhne für Kohle immer wieder mit Kalk bezahlt. Diesen nahmen die Fuhrleute auf der Rückfahrt wieder mit, verwandten ihn wahrscheinlich entweder auf dem eigenem Gut selbst oder verkauften ihn auf eigene Rechnung weiter.

|

|

Kalkverkauf des Schönbergischen Kalkofens in Blankenstein im Jahr 1806. Daß man vorwiegend Güter im Süden mit Kalk belieferte, wird daran gelegen haben, daß weiter nördlich (in Schmiedewalde, Burkhardswalde, Groitzsch und Miltitz) weitere Kalkwerke bestanden, von wo aus die nördlichen Gebiete natürlich leichter erreichbar waren.

|

|

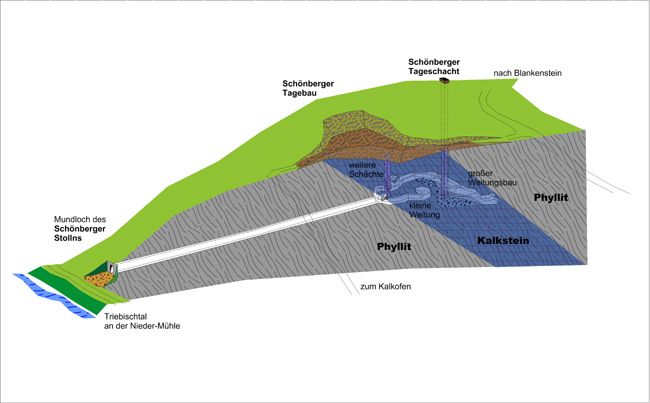

Im Steinbruch waren im Zeitraum 1801 bis 1811 fast durchgehend die gleichen Kalkbrecher angestellt. Wir fanden im Jahr 1803 die Namen Christian Gottlob Steltzner, Johann Samuel Döring sowie Johann Gottfried Schlechter „und Consorten“ – womit wohl Gehilfen und Haspelknechte gemeint waren. Außerdem waren im gleichen Jahr noch vier weitere Arbeiter „auf dem Stollen“ angestellt. Die Steinbrecher wurden offenbar nicht im Gedinge bezahlt, denn die Wochenlöhne schwankten relativ wenig und korrelieren dabei nicht mit den Fördermengen: So sind etwa im November 1805 Löhne von 27 Thalern und 4 Groschen für „gezogene“ – also gebrochene und nach übertage geförderte – 1 ¼ Ruthen Kalk, im Dezember in fast gleicher Höhe von 28 Thalern und 4 Groschen für 4 ½ Ruthen Kalk dokumentiert. Das Brechen und das Fördern wurden übrigens getrennt abgerechnet. Dividiert man diese Zahlen nun nur durch die drei angeführten Namen, kommt man auf rund 4 ½ Thaler Wochenlohn – das war durchaus kein schlechtes Gehalt für diese Zeit. Allerdings mußten davon natürlich auch noch die „Consorten“ bezahlt werden... Soweit dies anhand der Lohnabrechnungen nachvollziehbar ist, waren im fraglichen Zeitraum parallel zum Kalksteinabbau der Stollenbau vom Triebischtal her sowie der Schachtbau im Gange. Die Lohnabrechnungen im Jahr 1802 enthalten getrennte Abrechnungen über den Kalkbruch, den Stollenbau und „den Schacht niederzuschüßen“. Auch beim Stollenbau wurde teilweise Kalk gezogen. Außerdem wurde 1802 eine „Ziegelscheune“ gebaut. Stollen und (untertägiger) Kalkbruch scheinen aber in dieser Zeit – zumindest noch nicht – aufeinander durchschlägig gewesen zu sein. Bis Ende 1806 hatte man den Stollen von vorher 30 ¼ Lachter auf jetzt 50 ¾ Lachter (also rund 101,5 m) Gesamtlänge vorgetrieben. Der heute noch fahrbare Abschnitt des Stollens ist zirka 230 m lang. Auch auf der Informationstafel am Parkplatz hinter der Blankensteiner Kirche steht zu lesen, daß der Schönberger Tageschacht mit einem Querschlag mit dem Stollen verbunden und mit einem Pferdegöpel als Förderanlage ausgestattet war. Bei unserer Befahrung des Stollens haben wir zwar mehrere, aus der Firste „auslaufende“ Massekegel gefunden, aber keinen in Richtung Osten abgehenden Querschlag. Ferner haben wir in den Rechnungsbüchern mehrere Rechnungen eines Maurermeisters gefunden. Es ist zu vermuten, daß dieser an der Schachtausmauerung arbeitete. 1805 wurde dann beim Seiler ein neues „Stein- Seil“ von 30 Lachter Länge gekauft, woraus zu folgern ist, daß der Schacht zum unterirdischen Kalkbruch (ein umlaufend aufgelegtes Förderseil vorausgesetzt) jetzt etwa 30 m Teufe erreicht hatte. Warum die von Schönbergs den Abbau irgendwann nach 1812 eigentlich aufgegeben haben, ist uns noch nicht wirklich klar geworden. Wahrscheinlich scheute man den technischen Aufwand, in die Tiefe zu gehen, eine Wasserhaltung einzubauen und unterhalb des Grundwasserpegels der Triebisch weiter abzubauen. Jedenfalls wurde 1812 Herr Pappert aus seinen Pflichten als Kalkbruch- Verwalter entlassen. Von 1820 bis 1825 erscheint Herr J. G. Pappert danach noch einmal als Eigenlöhner des „Berg Zion Erbstollns“ in Burkersdorf (40174, Nr. 979). 1826 beschwert man sich in Steinbach über „die verweigerte Ablegung der Gemeinderechnung“ durch Johann Gottlieb Pappert (10409, Nr. 087). Was danach aus ihm geworden ist, verraten uns die Akten heute nicht mehr… Auf dem betreffenden Kartenblatt des unter Leitung von Jakob Andreas Hermann Oberreit erstellten und vor 1850 gedruckten Topographischen Atlas des Königreichs Sachsen ist dann bereits ein Kalksteinbruch und Ofen südöstlich der Ortslage dargestellt. Wer den Abbau in dieser Zeit betrieben hat, ist uns noch unbekannt.

|

|

Auf dem Blatt 9 des Oberreit'schen Atlas von Sachsen, gedruckt 1843, ist ein Kalkbruch und Ofen bei Blankenstein verzeichnet.

|

|

Der Abbau der Kalksteinvorkommen in Blankenstein wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts zum einen von dem Hüfner zu Helbigsdorf, Carl Ernst Faust, zum anderen von dem Guts- und Brauschänkenbesitzer Johann Adolph Hahn aus Blankenstein wieder aufgenommen. 1857 bot die Schulgemeinde den Steinbruchbesitzern die Abbaurechte unter dem Schulgartengelände zum Kauf an (40024-12, Nr. 20). Nach der betreffenden Kartenbeilage der BSA (40073-2, Nr.1560) hat sich der Hahn'sche Kalkbruch im Bereich des Schulgartengeländes im Ort Blankenstein befunden. Er wird jedoch schon auf den ab 1870 neu aufgenommenen Äquidistantenkarten nicht mehr dargestellt. Darin findet man ausschließlich noch den Faust'schen, um 1880 an Oskar Zschalig übergegangenen Kalksteinbruch.

|

|

Auf der 1881 erschienenen Äquidistantenkarte, Blatt 64, ist nur noch der eine dazumal noch in Betrieb stehende Kalksteinbruch, nach 1884 im Besitz von Oscar Zschalig, dargestellt.

|

|

Befahrung des Schönberger Stollns

|

|

Über

eine

erste Wiederentdeckung des Schönberger Stollens im Jahr 1904 durch den damaligen

Besitzer der Pinkert- Mühle, Arno Busch, haben wir bereits in

unserem vorangegangenen

Auch wir wollen diesen Stollen nun auf´s Neue entdecken…

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nun der erste Blick aus der Strecke hinaus in die Weitung nach Südosten. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Der südöstliche der beiden Pfeiler sieht aus wie eine aufrecht stehende Zuckertüte und man fragt sich, was der eigentlich noch für eine Tragfähigkeit hat... |

|

|

|

|

|

|

|

Auch dieser kommt aus einem Loch in der Firste hereingerollt. Hier muß sich also ein weiterer Schacht befunden haben. Foto: L. Wernecke |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Glück Auf! J. B.

|

|

Weiterführende Quellen

|

|

Wo wir

außerdem schon nach der Geschichte des Kalkbergbaus und der Kalkverarbeitung

recherchiert haben, haben wir einmal in einem

|

|

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden

|

|

|