|

Erstellt Januar 2010, letzte Aktualisierung Februar 2017.

|

|

|

|

|

|

Verlauf der Churprinzer Bergwerkskanäle (rote Linie):

|

|

|

|

Entstehung und Bau der Kanäle Die Idee, das Erz mittels Kahn auf einem Kanal zu transportieren, wird dem Kunstmeister und Maschinendirektor Johann Friedrich Mende zugeschrieben. Anregung für solch ein Projekt mochte Mende dem englischen Bergbau entnommen haben. Dort wurde zur damaligen Zeit schon Steinkohle auf Kanälen von den Gruben zu den Manufakturen in die großen Städte transportiert. England verfügte in jener Zeit über ein beachtliches Kanalnetz. Für die seit 1707 im Betrieb stehende, staatliche Grube „Churprinz Friedrich August“ zu Großschirma bot sich eine solch Lösung ebenfalls an: Zum einen war sie weit von der Halsbrücker Hütte entfernt, zum anderen war der Erztransport schwierig und die Grube hatte ein ordentliches Erzausbringen, damit auch das nötige Kapital für den Kanalbau. Auf diesem Berggebäude fuhren immerhin 350 bis 450 Bergleute an. Das Silberausbringen lag bei jährlich etwa 630 Kg Silber für etwa 24.400 Taler. Im August 1788 stellte das Oberbergamt für den Bau 2000 Taler zum sofortigen Baubeginn bereit. Am längsten und bis zur

Betriebseinstellung wurde der Abschnitt von Halsbrücke nach Großschirma

für den Transport von Erzen genutzt. Der Abschnitt zwischen Großschirma

und Großvoigtsberg dagegen nur wenige Jahre. |

|

Um einen schiffbaren Kanal zu erhalten und in beide Richtungen auch befahren zu können, mussten einige Besonderheiten beachtet werden. Als erstes muss die Fließgeschwindigkeit des Wassers sehr gering sein, um gegen die Strömung einen 2,0 bis 2,5 Tonnen schweren Erzkahn zu treideln. Erreichen lässt sich das nur mit einem äußerst geringen Gefälle, das etwa 1:10.000 betrug: Also 1 cm Gefälle auf 100 m Kanallänge ! Wie dieser Wert mit der damaligen Technik überhaupt erreicht wurde, ist sensationell. Geringes Gefälle bedeutete aber auch, das Niveauunterschiede zum Verlauf der Mulde entstehen und mit Schleusen überwunden werden mußten. Vor Porstmanns Hammer entstand damals das erste Kahnhebehaus des europäischen Raumes. Auch das Annaer Wehr mußte komplett neu mit Durchfahrtsschleusen errichtet werden. Desweiteren mußten Hochbauten gemauert werden, in denen der Kanal Flachstrecken an Seitentälern überwand. Als erstes Teilstück begann der Ausbau des Pochwerkgrabens talwärts ausgehend von Porstmanns Eisenhammer. Das Hammerwerk lag auf der linken Seite der Mulde in Rothenfurth an der Straßenbrücke der damaligen Meißner Landstraße. Neben dem Eisenhammer stand auch die „Isaaker Wäsche“. Beide erhielten ihr Wasser aus einem Graben, der von der Halsbrücker Hütte kam. Diesen Graben verbreiterte man einfach auf 2,0 m bis 2,5 m und konnte auf diese Weise gut 2 km Kanal recht schnell herstellen. Aufwendige Hochbauwerke hat man - wenn es denn ging - durch eine geschickte Trassenführung des Kanals weitgehend vermieden. Da durch die Einmündung

des Münzbachs der Kanal aber nicht durchgehend hergestellt werden

konnte, mußte an dieser Stelle zwangsläufig auf die Mulde selbst

ausgewichen werden. Den Niveauunterschied von 6,8 m glich Mende mit

einem Kahnhebehaus aus. Dieses Schiffshebewerk nebst den anderen in Großschirma

und auf dem Grubengelände von „Kurprinz Friedrich August“ liegenden

Kanalteilen wurde schon im Oktober 1789 fertig gestellt, das war eine

wirklich sehr kurze Bauzeit für damalige Verhältnisse. Im Bereich des

Kurprinzer Kanals sind als Hochbauten ferner die Querung des Dorfes Großschirma

und der Verlauf auf dem Gelände der Grube „Kurprinz“ zu nennen. Der

Hochbau erforderte insgesamt fast 5.000 Kubikmeter Mauerwerk. |

|

Skizze des Aufbaus der Hochbautrassen des Kurprinzer Kanals, wie sie teilweise heute noch in der Landschaft zu sehen sind. |

|

Der Kanal hatte noch eine

weitere wichtige Aufgabe für die Grube „Churprinz Friedrich August“:

Sämtliches Aufschlagwasser für den unteren Kunstschacht lieferte der

Kanal und das war nicht wenig. In der Radstube des unteren

Kunstschachtes hingen zwei 11,9 m im Durchmesser große, unterschlächtige

Wasserräder. Der Kanal führte pro Minute 81,7 Kubikmeter Wasser zu den

Rädern, damit konnte bei 2,9 m Fallhöhe des Wassers eine errechnete

Leistung von etwa 18 PS erzeugt werden. Zusammen mit dem noch einmal

13,6 m messenden, oberschlächtigen Rad am Oberen Kunstschacht reichte

die Wasserhebung der Grube bis zur Teufe der 6. Gezeugstrecke von 225 m

untertage. |

|

Betrieb und Probleme Nachdem der Kanal seinen Betrieb aufgenommen hatte, stellte diese alternative Transportvariante im Sächsischen Bergbau ein Novum dar. Interessierte oder einfach nur Schaulustige konnten sogar an sogenannten „Lustfahrten“ teilnehmen und als Attraktion die Hebung des Kahnes im Rothenfurther Hebehaus im Kahn sitzend miterleben ! Die Churprinzer Pochwerke und Erzwäschen produzierten etwa 12 t bis 30 t Erzkonzentrat die Woche, das erforderte etwa 6 bis 15 Kahnfuhren. Desweiteren transportierten die Halsbrücker Gruben „König Gustavus“, „Radegrube“, „Alte Hoffnung Gottes“ und später auch die „Christbescherung“ ihr Erzkonzentrat auf dem „Seeweg“ zur Halsbrücker Hütte. Für die Benutzung des Kanals durch „Außenstehende“ mussten etwa Dreiviertel der an Fuhrlohn eingesparten Kosten an die Grube „Kurprinz“ gezahlt werden. Auf diese Weise kamen innerhalb eines Jahres 514 Taler für die Instandhaltung des Kanals zusammen. Diese Summe deckte aber in keiner Weise die recht hohen Betriebskosten der Anlage ! Die Probleme zeigten sich schon in den ersten Jahren: Da der Kanalbau im Freiberger Revier eine Pionierarbeit war, konnten viele Probleme nicht ohne weiteres schon im Planungsstadium berücksichtigt werden, da diese einfach nicht bekannt waren. Ein Problem stellten zum Beispiel die Amalgamationsschlämme dar, die das Wasser aus der Hütte nebst den normalen Sedimenten in einem offenen Gewässer im gesamten Kanal verteilte. Der Einbau verschiedener Flutschützen erleichterte die Reinigung des Kanals. Im Winter stellt zudem die Vereisung des sehr langsam fließenden Gewässer eine große Problematik dar. Die Kosten des

Kanalbetriebes waren so hoch, daß die Grube Kurprinz in eine

finanzielle Schieflage geriet und nur durch staatliche Hilfe wieder auf

die Beine kam. Der Kanal ging in das Eigentum der Generalschmelzadministration

über, eine staatliche, über der Hüttenverwaltung stehende Behörde.

Von nun an war die Grube Kurprinz von den Instandhaltungskosten

entbunden. Der bisherige Aufwand wurde der Grube Kurprinz sogar in Raten

erstattet ! |

|

Umbau der Wasserstraße zur Energiegewinnung Etwa nach 30 Betriebsjahren des Erzkanals, der ja auch das Aufschlagwasser für den Unteren Kurprinzer Kunstschacht lieferte, erwies sich die für die Wasserräder zu beziehende Wassermenge als nicht mehr ausreichend. Als Gründe hierfür sind zum einen die erreichte Tiefe und die Vergrößerung des gesamten Abbaufeldes bei „Kurprinz Friedrich August“ zu sehen. Die drei in Betrieb befindlichen Kunstgezeuge hoben maximal 500 Liter Wasser in der Minute. Zur weiteren Erschließung der Lagerstätte reichte aber diese Fördermenge nicht mehr aus. Zum anderen stieß auch die Kurprinzer Aufbereitungsanlage, bestehend aus oberem und unterem Pochhaus sowie einer Wäsche, an ihre Grenzen. Das Projekt für den neuen Kanal erstellte der Maschinendirektor Christian Friedrich Brendel. Er sah die Umlegung und Erhöhung des Kanals ab dem Annaer Wehr vor, das ebenfalls erhöht wurde. Der Energiezuwachs für die Kunsträder bei „Kurprinz Friedrich August“ sollte etwa 12 PS betragen, also eine Verdopplung der bisherigen Leistung. Nebenher fielen durch eine Kanalerhöhung auch einige Schleusen weg. Ferner konnten auch an der Großschirmaer Mühle, die ihr Wasser ebenfalls aus dem Kanal erhielt, größere Räder eingebaut werden, die mit weniger Wasser mehr Leistung brachten. Für den Bau mussten von der Generalschmelzadministration 42.306 Taler aufgebracht werden. Im August 1822 begann der Bau mit der Umleitung der Mulde für den Wehrbau. Zeitweise waren bis zu 625 Bergleute mit dem Kanalbau beschäftigt. Die Arbeiten wurden auch über den Winter fortgesetzt und nur bei allerstrengster Witterung unterbrochen. Schon im Oktober 1823 war das Werk vollbracht und ging in Betrieb. Die gewonnene Energiesteigerung für die „Kurprinzer Kunstgezeuge“ war enorm. Die projektierte Mehrleistung von 12 PS wurde mit einem erzielten Wert von 30 PS weit übertroffen ! Nunmehr standen für die zwei 11,90 m hohen Räder 380 Liter Wasser je Sekunde und eine vergrößerte Fallhöhe von 8,39 m zur Verfügung, somit konnten die Räder mittelschlächtig betrieben werden ! Die Gesamtkosten des

Projektes erhöhten sich aber um fast 8.000 Taler. Auch damals schon

wurden Bauprojekte meistens teurer, als vorher gedacht.... |

|

|

|

Wanderung entlang des Kurprinzer Kanals von der Halsbrücker Hütte bis zum Kahnhebehaus bei Rothenfurth Der Kanal nahm seinen

Anfang auf dem Gelände der heutigen Hütte von Halsbrücke. Noch bis in

das Hüttengelände hinein ist der Kanalverlauf sichtbar durch den

Bewuchs und an Hand der Bodenform. Von dem einstigen Ladehaus für die

Erzkähne ist nichts mehr zu sehen. |

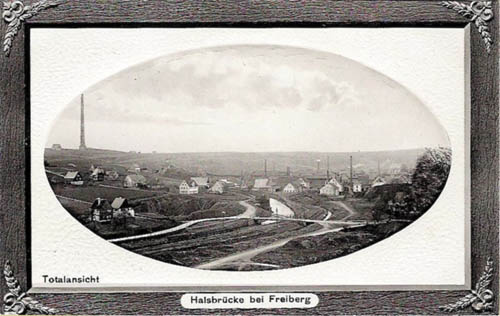

Auf dieser Postkarte aus den 1920er Jahren ist der ehemalige schiffbare Erzkanal neben der Freiberger Mulde noch gut zu erkennen. Rechts neben der Brücke befindet sich der Durchlaß für den Kanal. Auch ist der Verlauf bis in das Hüttengelände noch zu sehen. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ein technisches

Highlight: |

|

Diese Aufnahme aus dem Jahr 1926 stammt aus dem Nachlaß von Paul Schulz und wird heute in der Deutschen Fotothek bewahrt. Link zur Originaldatei

|

|

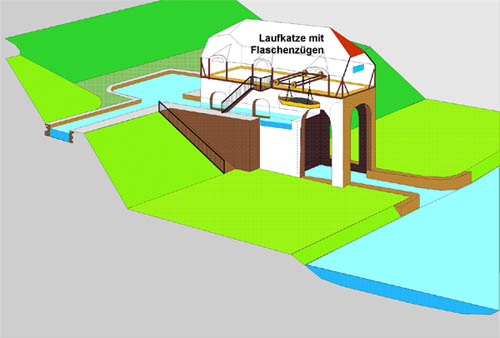

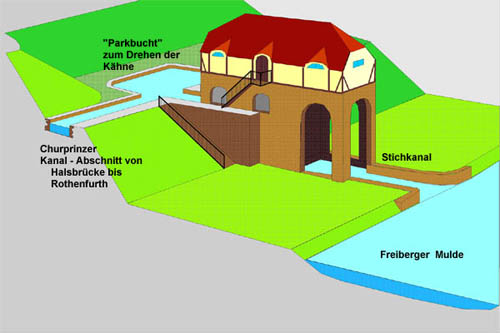

Das 1788 bis 1789 vom Kunstmeister J. F. Mende errichtete Kahnhebehaus zwischen dem oberen Teil der Churprinzer Bergwerkskanäle von Halsbrücke nach Rothenfurth und der Querung des Münzbachtals rechtsseitig der Mulde zum unteren Teil der Churprinzer Kanäle war das erste Schiffshebewerk der Welt. Zugegeben - gerade sehr groß erscheinen die noch erhalten gebliebenen Fundamente heute nicht mehr. Aber immerhin konnten hier - etwa in der Mitte des insgesamt 5,3 km langen Wasserweges - die 7,75 m langen, 1,35 m breiten, hölzernen und mit immerhin 2,5 Tonnen Erz beladenen Kähne aus einem Stichkanal von der Freiberger Mulde um 6,8 m hinauf in den Oberen Churprinzer Kanal befördert werden. Oder leer andersherum. Das Heben der Kähne erfolgte über einen fünffachen Flaschenzug, der seinerseits an einer Laufkatze befestigt war. Nachdem man den Kahn eingehängt und reichlich 7 m hinauf gezurrt hatte, schob man die Laufkatze einmal längs durch das Gebäude und senkte den Kahn dann im Oberen Kanalabschnitt wieder ab. Hier hatte man eine Art "Parkbucht" angelegt, um die sperrigen Kähne drehen und in den weiteren Kanalverlauf "einfädeln" zu können oder auch um zwischendurch die leeren Kähne - gesichert bei Muldehochwasser - "abstellen" zu können. Wie das Rothenfurther Kahnhebehaus ausgesehen und funktioniert hat, zeigen Ihnen unsere zwei kleinen Raumbilder. Ein weiteres Kahnhebehaus

existierte im dritten Abschnitt der Bergwerkskanäle: Mende ließ die

Kanäle parallel zur Mulde bis zur Großvoigtsberger Grube

Christbescherung Erbstolln verlängern. Dort konnten die Erzkähne vom

Christbescherunger Bergwerkskanal in den Kunstgraben von Alte Hoffnung

Gottes bei Kleinvoigtsberg - weiter muldeabwärts - umgesetzt werden.

Die Gesamtlänge der Kanäle betrug bis zur Grube Christbescherung zirka

8,5 km, allerdings liegen über den Umfang der auf diesem dritten

Teilstück erfolgten Schiffstransporte keine Archivunterlagen vor.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Noch ein Technisches

Denkmal: Die Grube „St. Anna samt Altväter“ litt im 17. Jahrhundert an akuten Aufschlagwassermangel für die Wasserhaltung beim Erzabbau auf ihren tiefen Sohlen. Bereits zwischen 1685 und 1715 wurde deshalb vom Münzbach ein Kunstgraben abgezweigt, der mittels eines 188 m langen und 24 m hohen Äquaduktes das Muldental überspannte und das Wasser der Grube auf dem Gegenhang zuleitete. Die dazu nötigen, zwölf steinernen Bögen hatten eine Spannweite zwischen 12 m und 14 m und standen auf den dicken talseitigen Pfeilern der noch erhaltenen Straßenbrücke. Von hier bis Großschirma

sind noch große Abschnitte der Churprinzer Bergwerkskanäle erhalten

geblieben. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Skizze des Schleusenwehrs

in Rothenfurth: Hier mußten die Erzkähne beladen oder unbeladen die

Mulde auf dem Wehrteich des Schleusenwehres überqueren. Die Skizze

spiegelt den heutigen Zustand der Anlage wider. Die etwaige

Funktionsweise ist auch von diesem Zustand abgeleitet und könnte den

damaligen Bedingungen entsprechen. Das Schleusenwehr ist

nach Einstellung des Kahnbetriebes anderen Nutzungen, wie der Erzeugung

von Elektroenergie, angepaßt worden. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Am Ende der rechten Schleusenmauer wird das Wasser des Erzkanals in die Mulde abgeschlagen. |

Unmittelbar unterhalb des Schleusenwehres lag linksseitig der Mulde der erste Wasserabschlag des Erzkanals. Damit war es - z.B. auch bei Wartungsarbeiten - möglich, die aus dem Wehrteich zusetzenden Wasser wieder in die Mulde zu leiten und den Kanal ganz trockenzulegen. |

Hier an der Rothenfurther Schleuse nimmt der folgende Abschnitt des Kurprinzer Kanals - wieder auf dem linken Muldenufer seinen Anfang. Es war auch die letzte Schleusenanlage vor Erreichen der Grube „Kurprinz“. Es war sicher ein kleines Kunststück für die Treidler, den 4 m langen Kahn bei höherem Wasserstand auf dem Wehrteich quer zur Fließrichtung zu drehen und dann in den recht schmalen Kanal einzufahren. Die Strömung des Muldenwassers war vor 200 Jahren sicher nicht geringer als heute. |

Blick flußabwärts über das Muldenwehr Richtung der Grube „St. Anna“. |

Die Ausfahrt aus der Schleuse auf der rechten Seite der Mulde lag ziemlich genau gegenüber. Es ist uns heute unklar, wie die vollen oder leeren Erzkähne quer über die Mulde getreidelt wurden. Die Strömung des Wassers übt doch auf einen quer zur Fliessrichtung gedrehten Kahn eine ungeheure Gewalt aus ! Doch hier bietet sich eine einfache Lösung dieses Problems an. Ein über den Fluß gespanntes Seil mit einer losen Rolle, an der der Erzkahn ähnlich wie die Querseilfähren unter Ausnutzung der Strömung den Fluss überqueren kann ! |

Der Kanal wurde nach 2002 gegenüber der Schleuse, linksseitig der Mulde, als Fischtreppe saniert. Die im Bild sichtbaren Gesteinsbrocken wurden erst dann dort eingebaut. |

Die im Bild sichtbaren Schütze kündigen den Wasserabschlag und die Fortsetzung des Kanals zur Grube „Kurprinz“ an. |

Links verläuft der Kanal und rechts zweigt der Abschlag in die Mulde ab. Zu Betriebszeiten des Kanals war der Schütz natürlich geschlossen und wurde nur für Revisionsarbeiten geöffnet, um den Kanal wasserfrei zu halten. Die Verschlämmung durch Sande aus der Hütte und natürliche Sedimente bereiteten neben diversen „Undichtheiten“, sowie Hochwasserschäden die größten Probleme und Kosten. |

Die „Wasserregelung“ in der Gesamtansicht. Der Kanalschütz ist schon seit vielen Jahrzehnten geschlossen. Die heutige Nutzung dieses Kanalteiles dient der Natur als Fischtreppe, seit einigen Jahren gibt es sogar wieder Forellen in der Freiberger Mulde ! |

Das Ständerwerk des Schützen stammt aus neueren Zeiten, als der Kanal als Brauchwasserzuleitung für die Pappenfabrik genutzt wurde. Die im Kanal eingebrachten „Spülsteine“ sollen den Sauerstoffgehalt des Wassers verbessern. |

Es ist für uns heute erstaunlich, mit welch geringem Gefälle der Kanal überhaupt gebaut wurde. Heutzutage würden Lasernivelliergeräte dafür gebraucht, um solche Genauigkeiten zu erreichen. Das Kanalgefälle von durchgehend 1:10.000 erreichten unsere Vorfahren durch ganz simple Mittel und einem aktiven Baugeschehen: Neben der Peilstabmeßmethode wurde auch die uns heute bekannte Schlauchwaage angewandt, allerdings ohne Schlauch ! Dem eigentlichen Kanal wurde eine kleine Rinne voraus gebaut und dabei konnte an jeder Stelle der Wasserstand geprüft und somit das Gefälle ermittelt werden. Solche aktiven Baumethoden wären in unserer schnellebigen Hektikgesellschaft undenkbar. |

Kurz nach diesen Schützen hat man den Kanal verfüllt, um eine Überfahrt für landwirtschaftliche Zwecke zu schaffen. |

Trotz der teilweisen Verfüllung sickert immer noch Wasser in den Kanal und bietet als Feuchtbiotop zahlreichen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum. |

Da die Kähne zur Hütte nach Halsbrücke getreidelt wurden, gab es neben dem Kanal auf der Dammkrone einen Fußweg für die Treidler. Die Wasserabschläge des Kanals für Revisionszwecke wurden dabei mit Gewölbebrücken überspannt. Dies ist wohl am Kurprinzer Kanal die letzte noch original erhaltene Brücke des „Treidlerweges“. |

Am Wasserabschlag sind auch noch die Fragmente eines Schützen im hohen Gras erahnbar. |

Hier hat man eine „Schnellreparatur“ an der verfallenden Kanalmauer ausgeführt. Da auch für die Pappenfabrik Großschirma hohe Unterhaltungskosten durch die Kanalnutzung anfielen, wurden nur äußerst notwendige Reparaturen ausgeführt. Meistens entschied die Kostenfrage über die Art und Weise der Ausführung. Deshalb wurde der Kanalteil zwischen der Schleuse und der Einmündung des Waltersbachs recht früh aufgegeben |

Der Kanaldamm auf dem linken Ufer der Mulde ist von der Talstraße aus kaum erkennbar, man muss wissen, wo der Kanal verläuft. |

Stellenweise ist die Kanaldammmauer aber auch als markanter bewachsener Streifen von der Talstraße gut sichtbar. |

Das bewaldete Gehänge ist das Grubenfeld von „Altväter“. |

Im Bildhintergrund noch zu erkennen das Rothenfurther Schleusenwehr des Kanals. Schon nach dieser kurzen Distanz erreicht der Kanal eine beachtliche Höhe über dem Muldeniveau. |

Intakte Kanalmauerung auf der rechten Seite und überwucherte, teilweise verdrückte Mauer rechtsseitig. |

Wasserabschlag aus der letzten Nutzungsperiode. Auch hier wird es früher einmal eine Bruchsteingewölbebrücke für den Treidlerweg gegeben haben. Bis in die 1960er Jahre wurde dieser Kanalteil von der Pappenfabrik noch genutzt. Das Wasser wurde in der Pappenherstellung und für Reinigungszwecke benutzt. |

Durch den nun fehlenden Wasserstrom ist stellenweise auch hier bereits eine starke Verlandung zu beobachten. |

Das zweite Haus von Rothenfurth stand sicher schon zu Zeiten des Kanalbaus. Dieser Felsen ist der natürliche Prallhang der Mulde. Heute ist es die Befestigung der Talstraße. An diesem Felsen ("Tafelfelsen") sind auch die beachtlichen Hochwasserstände seit 1827 in Form von Tafeln vermerkt. |

In der Ortslage von Rothenfurth ist der Erzkanal wieder Wasser führend. Der Treidelweg verläuft noch immer auf der rechten Dammkrone des Kanals und ist stellenweise recht stark verwachsen... |

...und erschwert an manchen Stellen das Vorankommen erheblich, wie hier durch umgestürzte Bäume ! Blick flußaufwärts in den Ortsteil, wo die Sonne auf Grund der Tallage nur selten scheint. |

Dieses Verspünden im Kanal wurde durch die Pappenfabrik Großschirma eingebracht. Der Kanal wird nicht mehr wie früher durch die Rothenfurter Schleuse gespeist, sondern nur noch durch die Waltersbach, der auf der anderen Bergseite in den Kanal mündet. |

Das geringe Gefälle des Kanal bewirkt ein weites Vordringen des Überlaufwassers entgegen der eigentlichen Fließrichtung. |

Der Kanal durchquert hier das zwischen dem Muldental und Walterbachstal liegende Berggehänge. Der Vortrieb der 118 m langen, 3 m breiten und 4 m hohen Rösche begann im Oktober 1822. Schon im April 1823 wurde die Fertigstellung vermeldet. Durchschnittlich 20 bis24 Bergleute waren für den Vortrieb des Bauwerks nötig. |

Durchblick, es ist immer Licht am anderen Ende. Der im Mundlochbereich befindliche Verbau ist äußerst desolat und mit der Gewichtslast der aufgeschlichtenen Bruchsteinmauer überfordert. Einer der Stahlträger knickt schon ab ! |

Schon seit den letzten Jahren kümmerte sich seitens der Pappenfabrik niemand mehr so richtig um den Kanal. Selbst bei Starkniederschlägen wurde der Schütz nicht mehr geöffnet. Man ließ das Wasser einfach über das Verspünden in den abgeworfenen Kanalteil laufen. |

Blick von der Talstraße auf den Wasserabschlag. Dieser liegt kurz vor dem ehemaligen Sportplatz von Großschirma und ist auch weithin sichtbar. |

Die Erneuerung des Schützen erfolgte noch Ende der 1990er Jahre durch Mitarbeiter der Pappenfabrik Kurprinz Georg Keil GmbH. Für den hölzernen Schieber wurde sibirische Lärche verwendet. |

Zum Hochwasser 2002 war dieser Teil von Rothenfurth vollends geflutet, aber es wurde hier kein einziges Haus abgerissen. |

Im Vordergrund ist der ehemalige Sportplatz von Großschirma zu sehen und im Hintergrund, erkennbar am Schornstein, die Pappenfabrik. Etwas oberhalb vom Sportplatz am Hang verlief der vom Kanal abzweigende Mühlgraben der Großschirmaer Mühle. |

Der Mühlgraben ist stellenweise noch recht gut im Gelände zu sehen. |

Das Mundloch der Kanalrösche im Waltersbachtal ist noch im Originalzustand erhalten. |

Die Einmündung des Walterbaches in den Kurprinzer Kanal. |

Und weil das Motiv an diesem Wintertag so schön ist, gleich noch mal die Einmündung. |

Zu Zeiten der DDR befand sich auf der rechten Seite des Erzkanals eine Müllkippe die den Kanal fast zugeschüttet hätte. Heute ist dieses Areal mit Erdaushub abgedeckt. |

Trotz der klirrenden Kälte ließ sich der Fotograf nicht von seiner Exkursion abhalten. Allerdings ist es hier nicht mehr möglich, dem Kanalverlauf als normaler Wanderer zu folgen, ohne im sumpfigen Gelände zu versinken. Die Sedimente haben im Verlauf der Zeit den Erzkanal verfüllt und somit dem Wasserstand viel Platz genommen, was sich in den sumpfigen Bereichen am Kanal bemerkbar macht. |

Blick von der abgedeckten Müllkippe in das Waltersbachtal mit dem Kurprinzer Kanal. |

Ein Schild aus Zeiten der letzten Kanalnutzung ! Das Pappenwerk benutzte das Wasser des Waltersbachs und des Zechenteichs anfangs direkt über den Erzkanal zur Herstellung der Bierdeckelpappe. Später wurde eine Wasserleitung vom Zechenteich zum Werk gebaut die teilweise direkt im Kanal verlegt wurde. |

Kanalverlauf im Walterbachstal... |

...und bei Erreichen der ersten Häuser von Großschirma. |

Leider kann man als normaler Wanderer hier nicht mehr entlang. Man läuft nun schon durch die Grundstücke der Anwohner, genau wie der Erzkanal. |

Hier ist der Kanal schon als Hochbauwerk ausgeführt, zumindest einseitig. Die Mauern sind später mit Aushub überstürzt und begrünt wurden. |

Hier führt die Großschirmaer Dorfstraße über den Erzkanal. Die Brücke ist beim Kanalumbau 1823 errichtet worden und trotzt noch heute dem stark zugenommenen Verkehr. Der Treidelweg verlief hier auch wieder rechtsseitig des Kanals und wird durch den Treppenaufstieg auf der anderen Seite der Brücke fortgesetzt. |

Diese flachen, weiten Bögen beherrschten unsere Altvorderen offenbar problemlos, so daß man heute noch sehr viele davon im Sächsischen Bergbau in beinahe tadellosem Zustand sieht. Heute werden solche flachen Bögen als zu wenig standsicher betrachtet und kaum noch errichtet. |

Blick von der Straßenbrücke in das Waltersbachtal. Der Kanaldeich ist schon zu Betriebszeiten mit Pappeln bepflanzt gewesen um der großen Holznot des 18. und 19. Jahrhunderts vorzubeugen. Die letzte Pappel wurde hier in den 1990er Jahren gefällt. |

Der Kanalverlauf im Grubengelände von „Churprinz Friedrich August Erbstolln“, wie das Berggebäude eigentlich richtig heißt. Neben der Brücke wurden die Versorgungsleitungen des Ortes über den Kanal verlegt. |

Diese schöne Torfahrt war einstmals ein Zugang zum Werksgelände der Grube und später zur Pappenfabrik. Bei Straßenbaumaßnahmen in den 1990er Jahren wurde die Mauer samt Torfahrt um gut 1,5 m von der Straße weg versetzt. Ab- und Aufbau von Tor und Mauer führte ein kleiner Dreimannbetrieb aus Halsbrücke durch. Dabei wurde jeder Stein penibel gekennzeichnet, um das Objekt original wiederzuerrichten ! Eine beachtenswerte Leistung in der heutigen Zeit ! |

Der schmiedeeiserne Gruß der Bergleute als Relikt aus einer anderen Zeit ! |

Der Kanalverlauf im Werksgelände ist auch nicht mehr für den Wandersmann begehbar. Eine Sperre sorgt für die Umkehr. |

Hier wird nicht nur das Privatgelände mit einem Tor versperrt, sondern auch das Betriebsgelände der im Dezember 2009 abgewickelten Bierdeckelfabrik. |

Das Werksgelände des Pappenwerkes war weithin sichtbar durch einen 70 m hohen Schornstein markiert. Wegen Baufälligkeit wurde dieser so weit abgetragen, wie der Bauschutt in die Esse paßte. Der Kanal verläuft von hier aus ohne weitere Kurve bis in die Erzverladestation im untertägigen Kanal. |

Das heutige Ende dieses Teilstücks des Kurprinzer Kanals ist ein direkter Wasserabschlag in die Freiberger Mulde mit einer Fallhöhe von 7,50 m, was sicher auch zur Erzeugung von elektrischer Energie reichen müsste. |

Ansicht des Werksgeländes von der KAP-Straße aus. Noch heute ist auch der gekürzte Schornstein weithin sichtbar. |

Die Reste des ehemaligen imposanten Grubengeländes von „Churprinz Friedrich August Erbstolln“ mit (von links) restauriertem Wächterhaus für die unteren Kunsträder, dem noch erhaltenen, repräsentativen Huthaus und dem oberen Pochgebäude werden bereits von Wächtler & Wagenbreth als hervorragendes Technisches Denkmal angeführt. Heute befindet sich alles in Privatbesitz. |

Blick in den untertägigen Teil des Kanals im Winter 1998/99. An dieser Stelle konnten die Kähne über Rollen aus den Pochgebäuden mit Erz befüllt werden. Der weitere Kanalverlauf diente als Zufluss für die Kunsträder. |

Eine erhaltene Radstube der einst zwei nebeneinander liegenden. Das im Bild sichtbare eiserne, oberschlächtige Rad mit einer Leistung von 50 PS wurde um 1850 hier eingebaut. |

|

|

|

Abschnitt von Großschirma bis Großvoigtsberg

|

Ansicht der Bierdeckelfabrik vom Muldenufer aus. Welche Gebäude schon zu Zeiten des Bergbaus standen kann man heute nicht mehr nachvollziehen. |

Der Wasserabschlag unter dem Pförtnerhaus gehört zum Kurprinzer Kanal. Nach dem Hochwasser hat der damalige Betriebsbesitzer den verbliebenen Kanal nebst Zechenteich von jeglicher Nutzung durch seine Firma losgesagt. Dafür wurde auf dem Betriebsgelände beim Sanieren der Ufermauer gleich noch ein Brunnen eingebaut, der nun mit Muldenwasser den Betriebsbedarf an Brauchwasser deckte. |

Die nach dem Hochwasser 2002 mit Betonelementen verschlossene, breite Öffnung in der Ufermauer war der Wasserabschlag des Kanals, als man das Wasser noch zur Energiegewinnung nutzte. |

Auf der rechten Seite verlief der Erzkanal weiter zur Grube „Christbescherung“ in einem Hochbauwerk. An dieser Stelle setzen wir den Beitrag fort, wenn der Winter vorbei ist und die Wege wieder begehbar sind... |

|

|