|

|

|

|

|

Im Südfeld bei Brand-Erbisdorf: Dieser Beitrag wurde erstellt im Januar 2013, die letzte Ergänzung erfolgte im Juli 2015.

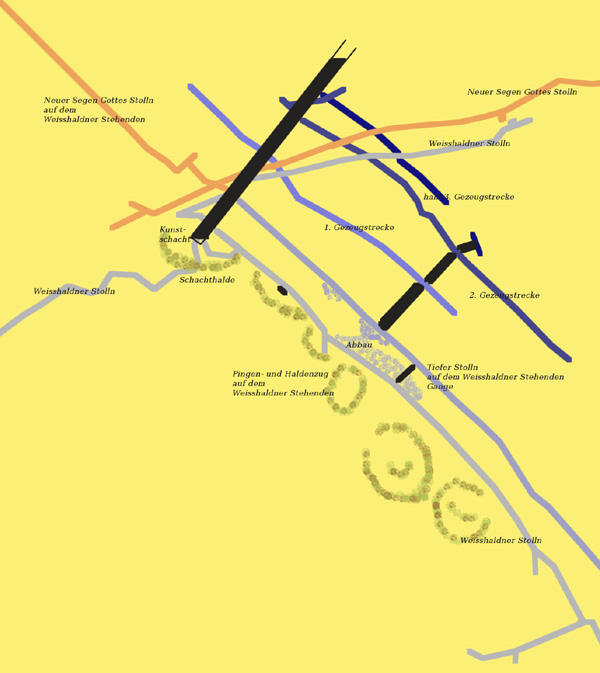

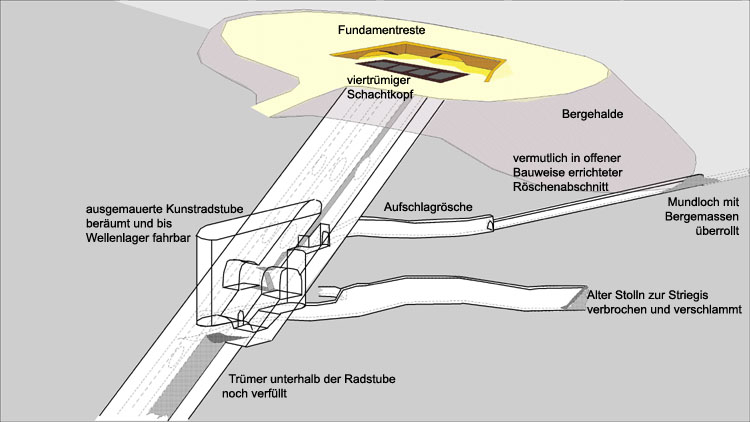

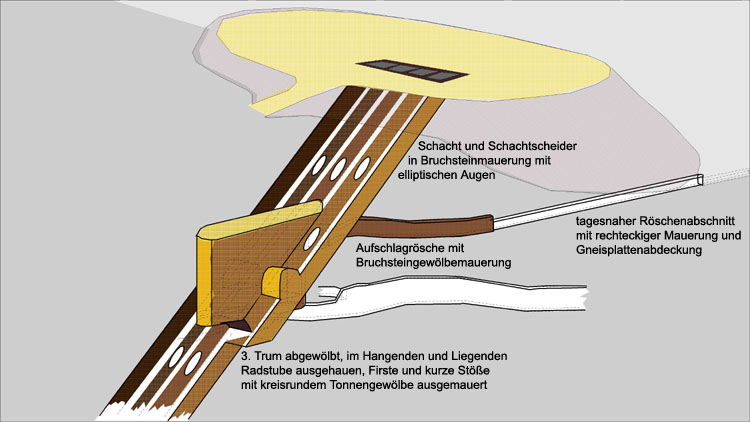

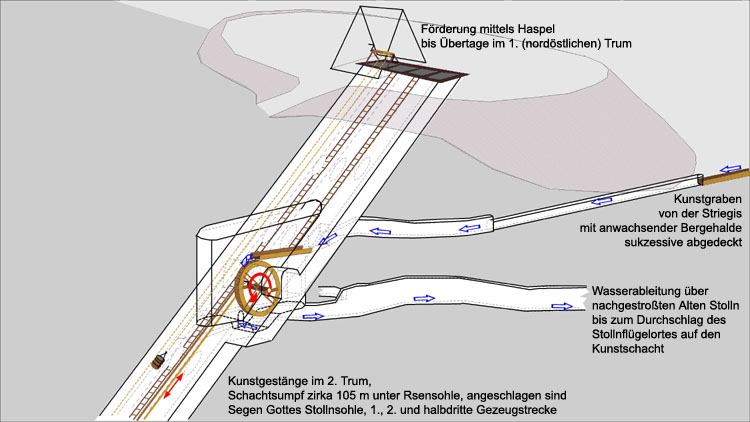

Der südwestliche Teil des Brander Revieres wird durch die Grube „Himmelsfürst“ gebildet. Dieses Grube war eine der produktivsten und ertragreichsten des gesamten Freiberger Lagerstättenbezirkes. Entstanden ist die Grube „Himmelsfürst“ schon um 1573 und war eher unbedeutend. Erst ab dem 18. Jahrhundert entwickelte sich diese Grube durch den Aufschluss bedeutender Erzgänge zu einem Novum im Freiberger Lagerstättenbezirk. Berühmt wurde die Grube durch einen kongenialen Erzfund auf dem Gangkreuz des „Teich Flachen“ mit dem „Wiedergefundenen Glück Stehenden“. Dieser Fund im Jahr 1749 war eine Silberstufe von 63 Kg Gewicht und wurde dem Kurfürsten übereignet. Doch auch die Grube „Himmelsfürst“ vergrößerte sich aufgrund ihres Erfolges durch Consolidierung und Hinzunahme ehemals eigenständig arbeitender kleinerer Bergwerksanlagen. Dies traf auch auf die Grube „Sieben Planeten“ weit abseits im Westen des Brander Reviers zu. 1783 kam die „Sieben Planeten Fundgrube“ zum Konglomerat „Himmelsfürst“ und war damit die westlichste Grube im zusammenhängenden Teil dieses Reviers. Erstmalig bekannt wurde die kleine Grube als Beilehn von „Röhmisch Reich“ im Jahr 1663, fiel aber um 1681 wieder ins Freie. Die „Sieben Planeten Fundgrube“ betrieb damals einige kleine Baue auf dem sehr tagesnah gelegenen „Weishaldner Stolln“ und „Tiefen Weishaldner Stolln“, welche den gleichnamigen Gangzug aufschlossen. Dieser Gang führte sicher im „eisernen Hut“ auch etwas schickes Silbererz und gab Nahrung für ein größeres Projekt, die Anlage eines Kunstschachtes zur Erschließung der Lagerstätte auf tiefer Sohle. Um 1790-91 wurde westlich der Striegis unweit des Dorfes Linda ein Kunstgraben ab der dortigen Mühle angelegt und nutzte somit das „verbrauchte“ Wasser der Mühle auf´s Neue. Dieser Graben führte in einen Bereich, wo sich mehrere Gänge kreuzten und in den oberen, durch die Stolln aufgeschlossenen Niveau gute Erzvorräte führten. Dieses Gangkreuz sollte durch die Anlage eines Kunstschachtes auf den „tiefen Sohlen“ erschlossen werden. Das Gangkreuz wird durch den „Weishaldner Stehenden“ und den „Anton Spat“ gebildet. Etwas abseits - südlich vom Kunstschacht - schneidet der „Anton Spat“ zudem den fast das ganze „Himmelfürster Grubenfeld“ durchquerenden und unter verschiedenen Namen bekannten Gangzug, hier als „Neuglück Spat“ bezeichnet. Der Kunstschacht wurde im sehr flachen Einfallen des „Weishaldner Stehenden“ (etwa 50° bis 55°) ausgerichtet und in seinem Fallen geteuft. Der Kunstschacht wurde von Anfang an viertrümig geplant und von der Rasensohle aus so angelegt. Dies läßt nach heutiger Ansicht die Vermutung zu, daß auch die Förderung mittels Kehrrad bewerkstelligt werden sollte, was aber wohl nie realisiert wurde. Die Kunstschachtanlage ist von der Rasensohle bis unter die Radstube komplett in äußerst bemerkenswerter Art und Weise gemauert und auch heute noch vorzüglich erhalten. Dabei fallen als erstes die gemauerten Schachtscheider mit ihren im Einfallen ausgerichteten „Augen“, also von Mauerwerksdurchbrüchen auf, die sonst bisher in dieser Art und Weise im Freiberger Revier unbekannt sind ! Ebenso einmalig ist die komplett in Mauerung ausgeführte Radstube. Die Grundgeometrie dieser Radstube ist zwar als Rechteck ausgeführt, enthält aber außer in der Sohle keinerlei Ecken (!), sondern ist in diesen Bereichen „rund“ (mit kreisrunden Tonnenwölbungen) ausgemauert ! Eine solche Radstubenbauart wurde im gesamten Freiberger Revier bisher noch nie als bergbaulicher Sachzeuge vorgefunden und macht die „Sieben Planeten Fundgrube“ aus heutiger Sicht zu einem Novum in Sachen Radstubenarchitektur. Dennoch war die ganze Unternehmung nicht unbedingt für die Gewerken erfolgreich, wenn vielleicht auch eine ordentliche und lohnenswerte Gangvererzung vorhanden war. Von 1789 bis 1828 lieferte „Sieben Planeten“ gut 400 Kg Silber. Diese Menge reichte aber in keiner Weise aus, die Betriebskosten und die aufwendige Anlage des Kunstschachtes abzudecken, so daß die „Sieben Planeten“ nie von einer Zubußgrube zu einem Ausbeute zahlenden Bergwerk aufstieg. Gut 150 Jahre wurde nur in die Grube investiert, jedoch kamen sämtliche Erzlieferungen der „Muttergrube“, also „Himmelsfürst“ zugute und steigerten die eh schon bemerkenswerte Gesamtbilanz an deren Ausbringen. Vermutlich hofften die Gewerken von „Sieben Planeten“ auf ähnliche Erfolge. Vielleicht konnten diese sich auch keine „frei“ werdenden Kuxe von „Himmelsfürst“ leisten und griffen daher lieber auf die „2. Klasse“ von Kuxen zurück. Ein weiterer Gedanke wäre die vielleicht sehr höffige Mineralisation des „Weishaldner Stehenden“, der mit schicken Schaustufen immer wieder zahlungskräftige Gewerken anzog. Zwischen 1898 und 1900 ist der „Weishaldner Stehende“ im Bereich von „Sieben Planeten“ auf dem Höhenniveau der 7. Gezeugstrecke vom „Benjamin Stehenden“ aus im Rahmen der Lagerstättenerkundung angefahren worden. Dabei zeigte sich der „Weishaldner Stehende“ als völlig erzleer. Die Auffahrung ist bis 1900 auf 122 m verlängt worden, ohne das sich jedoch der Zustand des Ganges verbesserte, also völlig erzleer blieb. An dieser Stelle erscheint die Vermutung realistisch, das sich der „Weishaldner Stehende“ schon in der ½ 3. Gezeugstrecke bei „Sieben Planeten Fundgrube“ als nicht mehr bauwürdig erwies und deshalb der Grubenbetrieb im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts zum Erliegen kam. Heute bleibt die sehr gut erhaltene und durch ein separat agierendes Team von Mitgliedern des Brander Bergbauvereins freigelegte Kunstschachtanlage nebst Radstube als ein einmaliger Sachzeuge des sächsischen Bergbaus der Nachwelt erhalten und sucht seinesgleichen. Für die Macher dieser HP war die Tour am vorletzten Tag des Jahres für die Dokumentation und Besichtigung eine wahre Freude und das Beste was uns im Jahr 2012 überhaupt zugänglich war und ermöglicht wurde. Dafür noch ein herzliches Dankeschön vom ganzen „ub – Team“ !

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Aufschlagrösche oder oberer „Weishaldner Stolln“ Als erstes haben wir uns die tagesnah am Schacht angeschlagenen, alten Grubenanlagen angeschaut. Also die Aufschlagrösche und die Abzugsrösche. Letztere war der „Tiefe Weishaldner Stolln“ und wurde durch massives Nachstrossen (rund 2,5 m) zur Abzugsrösche umfunktioniert. Die Aufschlagrösche führte das Wasser direkt auf das dritte Schachttrum, über und unter dem die Radstube mittig ausgehauen wurde. Die Abzugsrösche setzt unterhalb des zweiten Trums (unter dem südöstlichen Wellenlager) und an der Südostseite der Radstubensohle an. Über eine kurze Verbindungsstrecke mit "normalem" Profil wurde der Tiefe Weistaubner Stolln angefahren und dessen Sohle um rund 2,5 m nachgestroßt, um das notwendige Gefälle für den freien Ablauf zu gewinnen. Vermutlich rutschte dadurch die Stollnsohle nicht nur tiefer, sondern auch näher an die Striegis heran, weswegen auch die Lageangaben zum Mundloch des Stollns in den Altrissen stark differieren.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Abzugsrösche oder „Tiefer Weishaldner Stolln“ Die Abzugsrösche beginnt in der Mitte der Radstube und folgt später dem Verlauf des „Tiefen Weisshaldner Stolln“. Leider konnten wir an diesem Tag aufgrund von viel Tau- und Regenwasser nicht den ganzen alten, noch fahrbaren Stollntrakt in Augenschein nehmen. Wird auf jeden Fall nachgeholt.

|

|

|

|

|

' 'Blick in das Trum: auch die gemauerten Schachtscheider setzen sich fort... |

|

|

|

|

Auf dem jetzt etwa 4 m hohen „Tiefen Weishaldner Stolln“ der gleiche Standort rückwärts in Richtung Radstube. |

Die Fahrt hinauf: Der „Tiefe Weishaldener Stolln“ in originalem Zustand. |

Und vorwärts in Ablaufrichtung des Wassers. |

Gut zu erkennen das Profil des nachgestroßten Stollns und die Firste das ursprünglichen Stollnverlaufs. |

Mehr als Stiefelhöhe: Hier mußten wir umdrehen oder badengehen ! |

Wird langsam unübersichtlich und so muß man sich´s gleich aufskizzieren: Hier entsteht gerade die Idee für die Raumbilder... |

Auf dem Rückweg: Blick aus der Rösche in die Kunstradstube. |

|

Die Radstube Beim Betreten der Radstube gab es erst einmal großes Staunen über die außergewöhnliche Architektur. Es sieht nur auf den ersten Blick nach einer „normalen“ Radstube aus, ist aber alles irgendwie anders gelöst und ausgeführt und das in einer außerordentlichen Qualität.

|

Blick von der Zwischenbühne in die Radstube – rund ausgemauert ! |

Blick nach unten und zu den Wellenorten. |

|

|

...noch einmal im Hochformat. |

Ganz unten: Blick am kurzen Stoß nach oben zur Firste: Tatsächlich alles rund ! |

Nochmal so ´rum: Nach oben zur Firste. Der Schatten des Balkens unterstreicht die absolut runde Ausmauerung. |

Und nun ´rumdrehen: Links und rechts die Bögen in den Schachtscheidern über den beiden Wellenörtern. |

Die Sohle ist trapezförmig eingetieft. Die Eimer enthalten Masse aus der Aufwältigung der Abzugsrösche. Da die das zweite Trum (in dem die Förderanlage bis auf das Niveau der Wellenorte eingebaut ist) unterfährt, müssen sie bis zur halben Höhe der Radstube hochgehaspelt und dann in die Förderkübel umgeladen werden... |

Der Initiator der Aufwältigung von „Sieben Planeten“ war durch seine geniale HP „Schlammwurm.de“ bekannt (rechts im Bild). Daneben ein Teil des Befahrungsteams, M. Gäbelein (links) und Dr. L. Baldauf (Mitte). |

So ungefähr kann man sich die Funktionsweise des Wasserrades vorstellen. |

|

Die Schachttrümer Relativ sicher ist, das das südöstlichste Schachttrum als Haspeltrum genutzt wurde. Beiderseits der Radstube würde man Gestänge und Fahrtentrümer vermuten - aber nach allem, was man weiß, war in der Radstube ein Kehr- und kein Kunstrad eingebaut. Über die technische Funktionsweise müssen wir uns mal noch ein paar schlaue Gedanken machen...

|

Blick vom Wellenort in das heute für die Förderung ausgerüstete Schachttrum. |

Schachtscheider mit „Augen“ - von uns aufgrund ihrer Form einfach so genannt. In dieser Art und Weise wohl einmalig im ganzen Freiberg- Brander Revier ! Blick vom Wellenort nach Südosten auf das 1. und 2. Trum. |

Das frühere Haspeltrum des Schachtes mit eingewölbter Firste und Schachtscheider mit den elliptisch gemauerten Mauerwerksdurchbrüchen. |

Durchblick andersrum vom Haspeltrum zur Radstube. Diese Durchbrüche sind auch eine Glanzleistung der damaligen Grubenmaurer. |

Das Wellenort, aber mit anderer Ausleuchtung und Förderkübel. |

Nochmal mit mobilem Größenmaßstab. |

Die "Augen" liegen übrigens nicht völlig symmetrisch: Hier das gegenüberliegende Wellenort. |