|

Erstellt Mai 2013, letzte Aktualisierung

Dezember 2015.

|

|

Zur Geschichte des Berggebäudes "Morgensternfundgrube samt Neuer Morgenstern Erbstolln" Die nachfolgenden Textbeiträge entstanden in enger Zusammenarbeit mit Eric Donner und dessen tiefgründige Recherche zum Thema „Morgensterner Grubenfeld“! Es handelt sich hierbei um die systematische Aufarbeitung der Bergbaugeschichte und wird regelmäßig, je nach Erkenntnisstand ergänzt und weitergeführt.

Allgemeines zum Grubenfeld Die Grube „Morgenstern samt Neuer Morgenstern Erbstolln“ entstand aus der schrittweisen Zusammenschließung verschiedener großer Berggebäude. Durch die Konsolidierung der Gruben „Morgenstern Erbstolln“, „Mittagssonne Erbstolln“, „Neuer Morgenstern Erbstolln“, „Alexander Erbstolln“, „Glücks-Silberstern Erbstolln“, „Schwemmspfennig“ und „Felix Erbstolln“ ging schließlich das Morgensterner Feld hervor. All diese Gruben lagen beidseitig der Freiberger Mulde zwischen dem Muldenberg und Stangenberg linksseitig und dem Rammelsberg rechtseitig. Die Freiberger Mulde bildete hier einen sehr markanten Mäander, auch Muldenbogen genannt. Weiterhin befand sich die Muldner Hütte auf dem rechten Ufer der Mulde inmitten des „Morgensterner Feldes“, wie fortan dieses Berggebäude auch bezeichnet wurde. Weitere benachbart liegende Gruben, die zwar im Morgensterner Feld lagen, aber nicht mehr betrieben wurden, waren "Neuer Segen Gottes", „Jacob Stolln“, „Unschuld Stolln“, „Johannes oberer und tiefer Stolln“ und „Silberwaage Stolln“. Im Osten grenzte das Grubenfeld an das des „Friedrich Erbstolln am Rammelsberge“ und westlich an das Freiberger Zentralrevier. Dieses Grubenfeld bildete eine eigenständige Revierabteilung unter dem Namen „Morgensterner Feld. Die Gruben „Morgenstern Erbstolln“ und „Neuer Morgenstern Erbstolln“ litten von Anfang an unter drei Problemen: einerseits lagen sie dicht an der Mulde, weshalb es eine große Menge an zusetzendem Grundwasser gab, andererseits lagen sie am Muldenbogen in sehr ungünstigem Terrain, sodass es schwierig wurde, Aufschlagwasser heranzuführen. Weiterhin befand sich das Grubenfeld noch im Bereich der Muldner Hütte die ebenfalls große Mengen an Aufschlagwasser für die Aufbereitungsmaschinen benötigte und deshalb schon vorhandene Wasserrechte bei der Muldner Hütte lagen. Um einen profitablen Betrieb der Gruben aufrecht zu erhalten, die ein hohes Ausbringen an Silber hatten, wurden nacheinander zwei aufwändige Kunstgräben angelegt: der „Alte Morgensterner Kunstgraben“ und die „Wernerstolln Wasserleitung“. Beide sind noch zum Großteil erhalten.

|

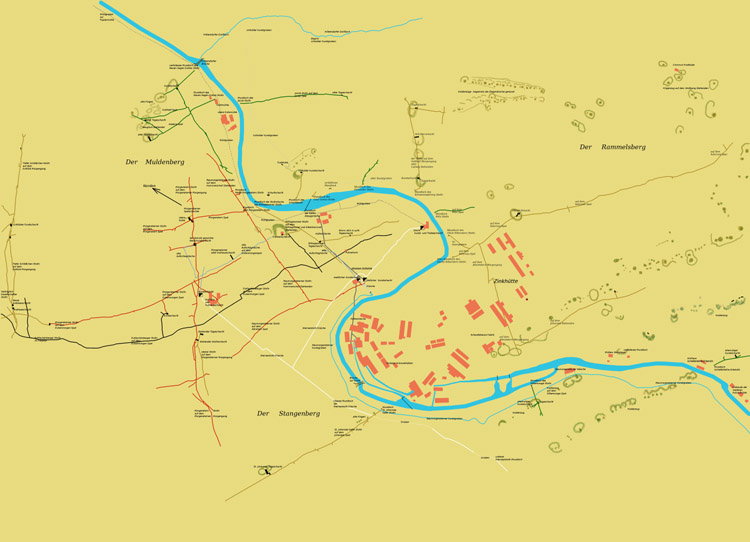

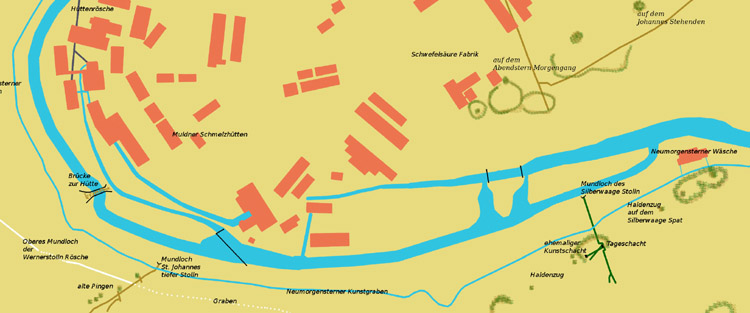

Das Grubenfeld von „Alter und Neuer Morgenstern Erbstolln“ umfasst einen Teil des Muldentales zwischen Hilbersdorf und Muldenhütten und den dort befindlichen Erhebungen (Muldenberg, Stangenberg links und Rammelsberg rechts der Freiberger Mulde). Karte

|

|

Die Abraham Schächte Über die Förderung auf dem „Abrahamschacht“ gibt es aus dem Jahr 1799 eine studentische Belegarbeit des Bergakademisten Christian Ehregott Repmann die im wissenschaftlichen Altbestand der Bergakademie Freiberg erhalten ist. Zu dieser Zeit war der Pferdegöpel des Schachtes noch voll in Betrieb. Aufgrund der interessanten Daten wollen wir an dieser Stelle die Belegarbeit teilweise wiedergeben:

„Bei der gedachten Grube geschieht jetzt die ganze Förderung allein durch den auf dem „Abraham Spat“ ganz von Tage nieder bis ¾ Fahrt unter die halb 4. Gezeugstrecke niedergebrachten Treibeschacht, und zwar gewöhnlich zu 16 – 18 (Schichten) in einer Woche, wozu folgende Arbeiter erforderlich sind: 1- Treibemeister, bekommt 1/-/-/ Lohn 1- Tonnenanschläger, bekommt /-/21/-/ Lohn 1- Göpelknecht mit 2 Pferden a Schicht 1/ 4/-/ Lohn außer diesen sind noch 2- Mann erforderlich, wenn Scheide oder Durchlaßerze getrieben werden welche solche in Karren in die Scheidebänke oder Durchlaßwäsche laufen, wofür 1 Mann wöchentlich 17 – 19 Groschen Lohn bekömmt. Werden Berge oder Pochgänge getrieben so muß selbigen sogleich der Treibemeister, und zwar in großen vierrädrigen teutschen Hunten, die gerade so viel faßen, als eine Tonne in sich enthält, auf die Halde schaffen. Der Treibeschacht ist bis ins Tiefste mit …......, 6 Zoll breiten Stroßbäumen nach 56 ½ ° Tonnlage vorgerichtet, und nur zwischen der ersten und halbzweiten Gezeugstrecke macht er einen Buckel gegen das Hangende, welcher aber nicht von sonderlichen Einfluß auf den Gang der Maschine sein dürfte. Das Seil geht überall wo es aufschleifen könnte über Waltzen, die alle Schichten eingeschmieret werden. Die Fördergefäße bestehen in gewöhnlichen „Schlazztonnen“, welche 10 Freiberger Kübel fassen, mit Eisen hinlänglich verschieret sind und auf der Fläche, so sie aufliegen sowohl, 4 Walzen, als auch an in der Seite 2 Leitungsrollen haben. Der zylindrische Durchmesser des Korbes 13 Fuss mechanische ------------------------------- 10 ½ Fuss Die Höhe des Seilfaches 2 Fuss Die zylindrische Höhe der Seilscheiben 7 ½ Fuss mechanische ----------------------------- 6 2/3 Fuss Schwengellänge gleich der Entfernung des Mittelpunktes der Distanz der stehenden Welle vom Schloßnagel an welchem die Pferde abziehen 24 1/6 Fuss des Seils Dicke 2 Zoll Mit dieser Maschine nun, sollen der Vorschrift gemäß vom Stolln 50 Tonnen der halbersten Gezeugstrecke 45 Tonnen ------ersten ------------------------ 40 ---------- ------halbzweiten ----------------- 35 ---------- ------zweiten ------------------- 35 ----------- ------halbdritten --------------- 30 ----------- ------Dritten -------------------- 30 ----------- ------halbvierten --------------- 25 ------------ aus dem Tiefsten 25 ----------- in einer 8 stündigen Schicht zu tage gebracht werden. Die hierbei so auffallende Differenz rühret daher, daß auf der halbzweiten und halbdritten Gezeugstrecke mit Trögen und Körben eingefüllet werden muß, wenn auf den übrigen durch gewöhnlich gut vorgerichtete Bergrollen die Tonnen gefüllet werden kann. Für die Zeit meiner gemachten Beobachtungen, den 21 Sept. in der Frühschicht wurden von der 2. Gezeugstrecke ziemlich klare und weiße Berge, wovon in 1 Tonne im Mittel 11 – 11 ½ Centner gefüllt sein möchten. Zum Umfang des Teibens war zu einem Schwengelumlauf 1 Minute Zeit nötig, wen die Tonne ohngefähr in Mitte des Schachtes war machten die Pferde in 2 Minuten 2 5/8 Umgänge, oder 1 Umgang in 45 ½ Sekunden, kurz vor dem Stürzen aber, waren zu 5 Umgängen 3 Minuten oder zu 1 Umgang 36 Sekunden Zeit erforderlich. Die Förderzeit, daher die Zeit vom Aufholen der Tonne bis sie über die Schützstücken stürzet = 11 7/16 Minuten. Die Stillstandszeit, oder die Zeit des Einfüllens und Stürzens der Tonne = 2 Minuten, wenn von einer Sohle getrieben wird und verfüllt. Wird aber zugleich Holz mit eingefangen, und solches auf dem Füllorte von den darauf wartenden Zimmerlingen zugleich daselbst ausgesackt, so ist die Stillstandszeit 4 3/8 Minuten. Alle diese Beobachtungen sind Resultate aus dem Mittel von 10 und mehreren Versuchen genommen. Da nun die Fördertiefe = 437 Fuß = 62 Lachter 3 Fuß, genau gemessen, beträgt, 132 Fuss bis Sohle 151 Fuss bis 1. Gezeugstrecke 70 -------------- halbzweite ------- 67 --------------- 2 . ----------------- 17 -------------- an den Punkt wo aus der Sohle eingefüllt wird. So wir die Geschwindigkeit der Tonne je Minute = 38, 207 Fuss je Sekunde = 0,6368 Fuss = 1,6416 Ellen = 7,23 Zoll --------------------------------------------------- im Mittel des Treibens je 1 Sekunde = 10,07 Zoll --------------------------------------------------zu Ende des Treibens je 1 Sekunde = 12,73 Zoll Summarisch ergibt sich die volle Förderzeit für die 2.Gezeugstrecke = Förderzeit + Stillstandszeit x Anzahl der Tonnen die gefördert werden müssen. = ( 11 7/16 + 2) x 35 = 470 Minuten – 7 5/6 Stunden woraus ferner sich ergiebt, daß, wenn von der 2. Gezeugstrecke 35 Tonnen getrieben werden sollen, diese Anzahl beinahe im Extremum ist“.

|

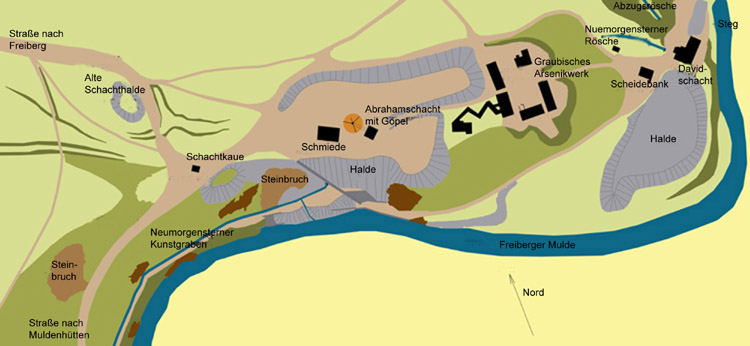

Der Grubenkomplex von „Abrahamschacht“ und „Davidschacht“ vor 1830 in einer zeichnerischen Rekonstruktion nach einem Riß von 1860. |

|

Auf dem Treibeschacht war ein aus hölzernen Sparren bestehendes und mit Brettern und Schwarten verschaltes Gebäude in der Grundfläche von 16 x 16 Ellen und 9 Ellen Höhe errichtet. Darinnen stand der Seilscheibenstuhl mit den zugehörigen Kippvorrichtungen der beiden Fördertonnen. Aus dem Gebäude führte eine auf Straßbäumen aufgeständerte Huntebahn zum Haldensturz. Das Sparrenwerk des Gebäudes war zwischen 7 – 9 Zoll stark und das Dach mit gewöhnlichen Schindeln, also Holzschindeln eingedeckt. Der eigentliche Pferdegöpel mit einer Rennbahn von 28 Ellen im Durchmesser befand sich unter freien Himmel, also ein offener Göpel und ist von Lucia 1788 – Lucia 1789 erbaut worden. Die Rennbahn bestand aus Haldenschüttung und war mit einer 1 – 1 ½ Ellen starken Terrassenmauer eingefasst. Die Leitung des Baus hatte der Werkmeister Bach unter Beachtung der Vorgaben des Freiberger Kunstmeisters Mende. Diese Göpelanlage war zur Zeit der Errichtung der modernste Pferdegöpel des Freiberger Reviers. Er verfügte bereits über eine richtige Bremsanlage, wie sie aufgrund schwerer tödlicher Unfälle erst ab 1798 Vorschrift wurde. Um 1830 ist der dann baufällige Göpel abgetragen und die Förderung auf den benachbarten „Davidschacht“ verlegt worden.

|

Lage der beiden „Abrahamschächte“ gegenüber der Muldner Hütte und am Beginn des Muldenbogens. |

Die beiden „Abrahamschächte“ befanden sich ursprünglich am Fuße dieser riesigen „renaturierten“ Industriemüllkippe links des sichtbaren Fahrweges. |

Blick flußaufwärts im Verlauf des „Neumorgensterner Kunstgraben“ auf dem (im Bild) rechten Muldenufer. Der Graben ist heute noch fragmentartig erhalten und das Röchenmundloch des westlichen Kunstschachtes im Gelände noch sichtbar. |

Im Bild noch gut sichtbar das Ende der ursprünglichen Halde der „Abrahamschächte“ als kleine Erhebung in der Bildmitte. Die große freie Fläche davor gehörte zum Standort der Arsenikhütte. |

|

Umbau der Schachtanlagen Zwischen 1841 und 1849 stand die Auffahrung des „Wernerstolln“ im Mittelpunkt der Bergarbeit. Zum 5. Dezember 1826 war der Bau der „Wernerstolln- Wasserleitung“ durch ein Gesetz beschlossen worden. In den Jahren 1830 bis 1852 wurde dann die „Wernerstolln-Wasserleitung“ angelegt, um die Wasserhaltung der Grube „Morgenstern und Neuer Morgenstern“ zu verbessern. Durch die neue Wasserleitung gewann die Grube eine Kunstradhöhe dazu. Das neue Kunstrad wurde im östlichen Abrahamschacht oberhalb des ehemaligen unterschlächtigen Kunstrades eingebaut. Das genutzte Aufschlagwasser wurde dann auf die zweite Radstube im westlichen Abrahamschacht und auf das übertägige Kunstrad am „Morgensterner Davidschacht“ aufgeteilt. Zwischenzeitlich wurden die alten Morgensterner Baue 1853 bis zur 2. Gezeugstrecke gesümpft, als es zum Durchschlag mit dem 2. Gezeugstreckenort vom „Neuen Morgenstern“ kam. Die Wässer mussten über den „Abrahamer Kunstschacht“ gehoben werden. Ihren Zweck hat diese Wasserleitung nie vollständig erfüllen können, denn bereits 1859, im Jahr der Fertigstellung, kam es zu einem Streit mit der an der Mulde gelegenen Pulvermühle über die Verteilung des Aufschlagwassers, in dessen Folge etwa zwei Drittel des Wassers an die Pulvermühle abgegeben werden mussten. Dadurch stand der Grube in den Sommermonaten weiterhin zu wenig Wasser zur Verfügung, um die Kunsträder anzutreiben, sodass schließlich 1860 eine Dampfmaschine zur Wasserhebung auf dem „Neuen Morgensterner Abrahamschacht“ aufgestellt werden musste. Das Dampfkunstgezeug erforderte auch recht aufwendige Um- und Einbauten im Schacht sowie zusätzliche Gebäude zur Unterbringung der gesamten technischen Ausrüstung. Das Kesselhaus ist in kombinierter Bruchstein- und Ziegelmauer aufgesetzt worden und beherbergte 3 einfache Dampfkessel. Selbiges ist 33 1/3 Ellen lang, 21 ¼ Ellen tief und 9 Ellen hoch. Das für die Dampfmaschine erforderliche Maschinenhaus ist 33 Ellen lang, 12 Ellen breit und 17 Ellen hoch. Die Höhe des Gebäudes ist allein der Balanciermaschine geschuldet, aber auch für Montage und Reparaturen und diverse Hebzeuge in einer entsprechenden Höhe erforderlich. Zum Komplex gehört noch der Schornstein des Kesselhauses von 43 Ellen Höhe und im Fundament mit 10 Ellen in Länge und Breite gegründet, sowie ein separater Aschekanal.

|

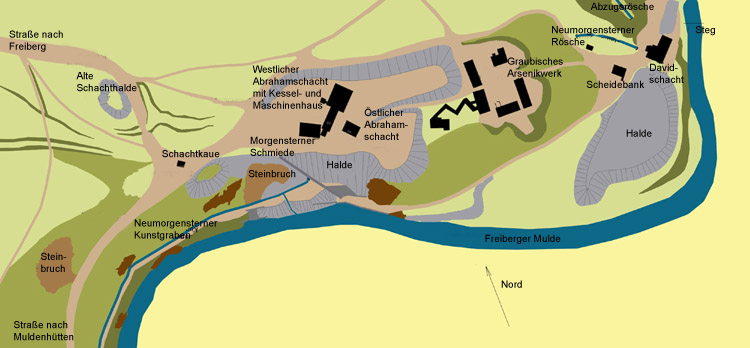

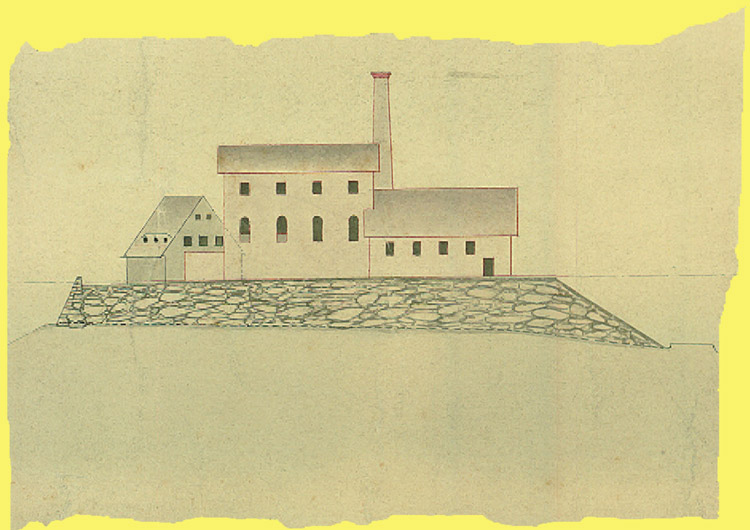

Lage der Tagesanlagen des „Abrahmschachtes“ nach 1860 mit Kessel- und Maschinenhaus in einer zeichnerischen Rekonstruktion. |

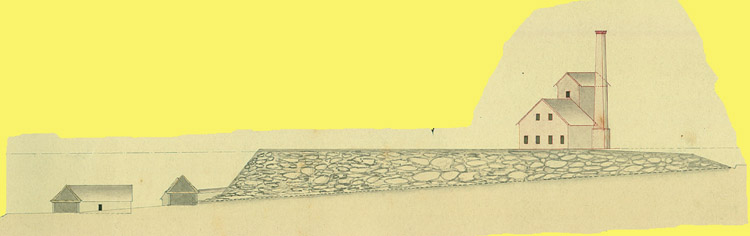

Darstellung des Kessel- und Maschinenhauses sowie Halde und Lage der Graubischen Arsenikhütte (die Gebäude ganz links) auf einem Grubenriß von 1860. |

Seitenansicht von Kessel- und Maschinenhaus, sowie links die Neumorgensterner Schmiede auf einem Grubenriß von 1860. |

|

1862 ist das Dampfkunstgezeug im abendlichen (westlichen) „Abrahamschacht“ weitestgehend vervollständigt worden. Dafür wurden noch zwei eiserne Drucksätze von 26 Zoll weiten Pumpenkolben, 1 Elle im Durchmesser starken gusseisernen Steigröhren und das erforderliche hölzerne Pumpengestänge von 15 Quadratzoll messenden Vierkantstangen zwischen „Hüttenröschensohle“ und „Wernerstolln“ eingebaut worden. Das zu überwindende Höhenniveau betrug saiger 12 Lachter. Für die Pumpenanlage wurde im Bereich der „Hüttenröschensohle“ extra eine Wasservorlage in Form eines Beckens mit einer gemauerten Abtrennung von 8 Ellen Stärke zum Schacht angelegt, dabei wurde für die Maurerarbeiten Portlandzement verwendet. Außerdem wurde ein extra Raum für das am unteren Ende des Gestänges befindliche Gegengewicht geschaffen. Die Dampfmaschine verursachte einen Kostenaufwand von 62.662 Thalern, 27 Neugroschen und 9 Pfennigen! Zur Verbesserung der Wasserhaltung hat man die Kunstgestänge der cornischen Wasserhaltungsmaschine im „Abrahamschacht“ bis zur halbzweiten Gezeugstrecke verlängert und dort in einem Maschinenraum einen 12- zölligen Drucksatz aufgestellt. Dieser fördert das Wasser bis in die 25 Lachter höher gelegene „Hüttenrösche“ über eine gusseiserne Steigleitung. Die von hier gehobene Grundwassermenge lag bei 42 Cubikfuss je Minute. Gleichzeitig musste aber auch auf dem „David Schacht“ - durch die erhöhte Grundwassermenge im Bereich der 6. Gezeugstrecke - das Kunstgezeug durch den Anbau leistungsfähigerer Sätze verstärkt werden. Ab 1870 wurde der Grubenbetrieb im „Abrahamschachter Revier“ eingestellt und durch Abstellung der Wasserhaltung sämtliche Tiefbausohlen bis zum Niveau des „Rothschöberger Stolln“ geflutet. |

|

Allgemeiner Grubenbetrieb Während der Umstellung der Wasserhaltung ging aber auch der Abbau von 1852 bis 1860 auf den Gezeugstreckenörtern weiter voran. Folgende Abbauörter sind hier zu nennen:

1859 wurde „Morgenstern samt Neuer Morgenstern Erbstolln“ von der Gewerkschaft „Himmelfahrt Fundgrube“ erworben. Bereits ein Jahr später, 1860 begann man, den „Neuschacht“ abzuteufen, mit dem man die Tiefbaue auf dem „Guten-Morgen-Spat“ sümpfen und wieder aufnehmen wollte. Zusätzlich wurde ein Flügel des „Rothschönberger Stollns“ bis an die Grube herangeführt, der allerdings erst 1881 durchschlägig wurde. Solange mussten die Wässer über den „Neuschacht“ und die „Abrahamschächte“ gehoben werden. Ebenfalls 1860 wurde der „Mittagssonne Stolln“ als Beilehn wieder aufgenommen und aufgewältigt. Im Jahre 1862 wurde auf dem „Guten-Morgen-Spat“ der Durchschlag mit dem Königlich-Verträglichen-Gesellschaft-Stolln erzielt. In den 1860er Jahren gab es wiederum unter der Leitung der Gewerkschaft von „Himmelfahrt Fundgrube“ umfangreichen Abbau auf:

|

|

Zum David Schacht Eine äußerst umfassende Beschreibung des Röschenbaus zum „Davidschacht“ des Morgensterner Grubenfeldes ist im wissenschaftlichen Altbestand der Bergakademie Freiberg erhalten und soll hier als ein Auszug dem interessierten Leser zur Verfügung stehen. Verfasst wurde diese Beschreibung im Jahre 1802 von dem Bergakademisten R. F. Scheuchler. Der Student begleitete den Röschenbau und verfasste, unserer Meinung nach einen äußerst genauen Bericht, über den Bau und auch den Betrieb dieser wichtigen wasserbaulichen Einrichtung. Hier der Bericht: „Der in der dortigen Gegend bald mehr östlich, bald mehr nördliche Lauf der Mulde, welche hart an den Halden der gedachten Grube vorbeifließt, bewirkt eine ungemeine Wassernötigkeit des ganzen Neumorgensterner Feldes in sonderheit auf dem Friedricher Spathe und Ludwiger Stehenden, deren Kreuz kaum 10 Schritte vom Muldenbette abliegt, und dieses Hinderniß ist um so wichtiger, da da man an dem erwähnten Punkte mit keinem Stolln die zudringenden Grundwasser abführen kann. Dessen ohngeachtet wurde jenes reiche Kreuz des Ludwiger Stehenden und Friedricher Spaths schon vor langen Jahren 11 Ellen unter die halb 4. Gezeugstrecke abgebauet, und mit dem späterhin nach demselben vom Abrahamer Spathe weggetriebenen 2. Gezeugstrecke richtete man daher weiter nichts aus, als daß man in jenem alten Bau durchschlug und die schnellen Grundwasser derselben zäpfte, mit um dieser Baugegend der vielen heraus zuschaffenden Grundwasser wegen mit mehreren Schächten von doppelten und dreifachen Dimensionen gelöset war, und diese an dem hart an ihnen vorbei fließenden Muldenstrohme und Mühlgraben keine geringe Quantitaet Wasser aufnehmen, die nun mit einemale freien Abfluß erhielt. So nachtheilig dieses Hindernis für die Grube anfänglich sein, und so kostbar auch die Umgehung derselben ausfallen müßte, so erweckte es doch den Vorsatz, jener aller Wahrscheinlichkeit noch ungemein austräglichen Bau durch Schacht und Oerter weiter zu untersuchen. Zu dem Ende wurde der unter den jüngst aufgefundenen alten Schächten noch am regelmäßigsten abgesunkener Davidschacht nach und nach wieder hergestellt, und ---------- mit dem halbdritten, Dritten und halbvierten Gezeugstreckenorte gelöset, bis endlich 11 Ellen unter der letzteren, die längst erzielte ganze Sohle erreichte. Diese belohnte freilich die vorherigen Bemühungen zum Theile wieder, da man aus ihr bei einer nur noch 1 ½ Fahrt tieferen Niederbringung des Davidschachtes für mehr als 13000 thaler Erz haute, Allein dabei fand sich nun wieder eine so große Menge Wasser ein, daß zuletzt 32 Mann zu ihrer Haltung nur auf jener halbdritten Gezeugstrecke erforderlich waren. Diese schwerköstige Wasserhaltung, verbunden mit einen Aufwand von 5000 Thalern für indes von dem Kunst- nach dem Davidschachte zu treibende Ort und einer beinahe um ¾ leichteren Absinkung des letzteren als des ersteren bei noch überdies reichen Erzmittel veranlaßte die Grubenvorsteher, zum vortheilhafteren Betriebe jenes Haupterzpunktes das Gefälle, welches von der Sohle des oberschlächtigen Kunstgrabens an dem Punkte seiner Bauzzung (?, der Begriff konnte leider noch nicht eindeutig geklärt werden) bis auch nach gedachten Davidschachte etwas über 18 Ellen beträgt zu einem Kunstgezeuge und Wassergöpel zu bauzzen (?, der Begriff konnte leider noch nicht eindeutig geklärt werden), um mittelst ersteren nunmehr ungehindert Abteufen, und die Grundwasser bis halbvierte Gezeugstrecke heraus heben zu können. Zu dem Ende aber mussten die Wasser der oberschlächtigen Kunstgrabens getheilt, und der für die neue Maschine bestimmte Theil auf einer Rösche nach dem mehrgedachten Punkte geführt werden.

Veranstaltung der Rösche selbst Diese Rösche ist bereits wie ich schon oben erinnerte, bis auf einen unbedeutenden Ausbau und die Verspundstükkung vollendet, und 3 ½ Fahrt unter Tage, in der Sohle des oberschlächtigen Wasserlaufs, 20 Lachter vom Tage hinein gegen Mitternacht Abend Stunde 6,7 in Morgen angefahren von welcher Richtung sie in ihrer ganzen Länge nur wenig abweicht. Letztere beträgt 113 ½ Lachter ihre Höhe 1 und ihre Weite ½ Lachter, einige Füße vom Mundloch hinein, wo wegen der nöthigen Mauerung 2 Ellen mehr Weitun gewonnen worden ist, und einen andren zu verzimmernden Punkt etwas ausgenommen, da sie sonst durchgehend in ganzen Gestein steht. Sie hat vom Fassungspunkte bis zum Mundloch 6 Zoll Fall, und ist an dem ersteren Punkte 24 Ellen, am 2. aber 35 Ellen lang, mit 6 Ellen langen 15 Zoll hohen und 1 ½ Ellen im Lichten weiten Spundstükken versehen. Um sie schwunghafter betreiben zu können, wurde am Fuße der großen Halde, worauf die meisten Tagegebäude des Neumorgenstern stehen, ein Lichtschacht 18 Ellen 22 zoll tief bis auf die Rösche niedergebracht, damit man sich desto leichter von den zusizzenden Grundwasser befreien könne. Dieser saigere Lichtschacht kommt auf der Rösche bei 60 Lachter östlicher Entfernung vom Fassungspunkte ein, ist 4 Ellen lang 1 ½ Elle weit und bis jetzt in Bolzenschrot gesetzt, muss aber des nötigen Haldensturzes wegen zugewölbt werden. Anfangs wollte man ihn im Mittel der Röschentour, also weiter im Norden anlegen, allein dies ließ sich wegen einer Halde nicht thun, welche auf dem gedachten Punkte lag, und eine Schwerköstige Wegfällung sowohl als Schachtzimmerung erforderlich gemacht haben würde. Durch Hilfe des gedachten Schachtes war man nun im Stande, nachdem Fassungspunkte sowohl, als dem Mundloche hin, von wo aus der Rösche ebenfalls betrieben wurde, Gegenörter anzulegen und auf diese Art den Bau von einen Punkten anzugreifen. Aber freilich war Arbeit sowohl, als Belegung anfangs an allen Punkten sehr verschieden. Der zuerst anzugreifende Punkt war das Mundloch, zu dem aber der erste Grund wieder mit Wegfälle und Keilhauenerbeit gelegt, nachdem aber so wie bei allen übrigen Schlägel, Eisen und Sprengarbeit angewendet wurde. Anfangs nehmlich arbeiteten 4 und 6 Mann zu 12 Stunden, das heißt, in der Frühschicht 3 und in der Nachmittagsschicht 3 Mann daselbst welche der nötigen Mauerung wegen die dauernde und feigene Gestein 4 ½ Elle weit bis auf die Röschensohle nieder mit Keilhauen, Kratzen, Schaufeln und anderen Gezähe abfüllten und fortförderten. Doch gesellte sich auch bald mühsamere Schlägel und Eisen Arbeit, indes das Gestein fester wurde, und sich daher nicht mehr durch vorige Mittel hereingewinnen ließ. Die erstere Arbeit war nur mit 4 Groschen pro Lachter verdungen gewesen, aber nun wuchs schon der Preis dafür auf 8 Groschen. Sobald man mit der Rösche völlig niedergekrochen war, so daß der Arbeiter nicht mehr unter freyen Himmel stehen mußte, stieg die Belegung bis auf 8 Mann, wovon 6 zu 4 Stunden anfuhren und Steinbruch hauten, 2 zu 8 Stunden angelegte Arbeiter aber die stehen gebliebene Förste nachrissen. Dieser Zeitpunkt, welcher wohl 8 bis 10 Wochen dauerte, bis ohngefähr 6 oder 8 Lachter aufgefahren waren, dürfte wohl ziemlich der kostbarste bei dem ganzen Röschenbetriebe gewesen seyn, denn nicht genug, das auf die angegebene Länge wegen der Sicherung der Förste nicht schießen, sondern alles nur mit Schlägel und eisen herein gewinnen konnte, so verzögerte auch die Festigkeit des Gesteins den Betrieb dergestallt daß das Lachter zu 12 Groschen verdungen werden musste, da nachher, als Sprengarbeit angewendet wurde, -------- des Pulvers nicht höher, als auf 9 höchstens 10 Groschen gearbeitet und wöchentlich bei wohl noch geringere Belegung, in dem dann nur immer 1 Mann zu 8 Stunden zum Saigerförsteschießen nöthig war, 1 auf 1 ¼ Lachter aufgefahren wurde. Ein 2. ziemlich zu gleicher Zeit betriebener Punkt war der mehrgedachte Lichtschacht. Seine Lage und Dimension habe ich schon weiter oben angegeben, hier also nur noch eine genauere Bestimmung über die Art seiner Niederbringung zu geben übrig. Außer der Wegfüllung von höchstens 1 ½ Elle Dammerde und Gerölle dürfte wohl wenig andere Arbeit, als Bohren und Schießen bei seiner Absicherung angewendet worden seyn, zum al gerade der Ort, wo das Lichtloch einkam aus ziemlich festen Gesteine bestand in welchen das Lachter heraus zu hauen nicht unter 12 Groschen verdungen werden konnte. Ausserdem machten aber auch die zudringenden Tagwasser, die bei einiger Teufe schon 2 Schock Kübel täglich betrugen, sowie Niederbringung beschwerlich und kostbar, da das angegebene Quantum herauszuschaffen doch täglich mit 4 Schock bezahlt werden mußte. Die dabei angelegte Mannschaft bestand größtentheils aus 6 Mann, davon je zwei 8 Stunden lang arbeiteten, zuletzt aber wurde das Abteufen mit 8 Mann zu 6 Stunden belegt bis man die bestimmte Teufe von 18 Ellen 22 Zoll erreichte, in welcher dann ost und westwärts nach den anderen Punkten der Rösche Oerter mit einem geringen Ansteigen, um die Wasser beiderseits dem Sumpfe zuzuführen, getrieben wurden. Die dabei vorkommende Arbeit war größtentheils Sprengarbeit, und beide Gegenörter mit 4, 5 und 7 Mann belegt, denen man das Lachter zu 9 bis 10 Groschen verdung. Im ersteren Falle fuhren alle 4 Mann zu 8 Stunden an, einer aber schoß im Frühdrittel Förste nach, im 2. arbeiteten 4 Sechsstunden im Steinbruche, und einer Achtstunden in der Förste, ein 3. hatte endlich ein Achtstunden dieselbe Arbeit, aber 6 Mann zu 4 Stunden schossen im und aus dem Steinbruche. Letzteres war der größte Schwung bei dem Betriebe, denn daß überhaupt gleich von Anfange an auf allen Punkten über Sonn- und Feiertags gearbeitet wurde, das glaube ich wohl kaum bemerken zu dürfen, da auch baldigste Durchbringung der Rösche so viel ankam. Ein dritter oder vielmehr vierter Betriebspunkt endlich befand sich in der Sohle des oberschlächtigen Wasserlaufs 3 ½ Fahrt unter und 19 Lachter von Tage in Mitternacht herein, wo, wie ich schon erwähnt habe, die Rösche eigentlich angefahren ist. Inzwischen habe ich von diesem Orte sehr wenig zu sagen, da es sich gerade damit, wie mit den obern erwähnten verhielt, das einzige etwa ausgenommen, daß man mit bei 27 ½ Lachtern einen alten Schacht unterfahren hat, welcher unter der großen Morgensterner Halde liegt und zur Sicherheit abgetrieben werden mußte, ich gehe daher zu einem dritten Abschnitte dieses Aufsatzes fort, der das technische der bei dem Röschenbetriebe in Anwendung gekommenen Arbeiten betrachtet.

Genauere Betrachtung der dabei vorgekommenen Hauerarbeiten Diese waren nach Maßgabe der Gesteinsfestigkeit von einerlei Art abhängig, nämlich A Wegfüllarbeit B Keilhauenarbeit C Schlägel und Eisenarbeit D Sprengarbeit

Beim Ortsbetrieb kamen alle in Anwendung, beim Schachtabsinken aber blos die erste, dritte und vierte. Das Wegfüllen nämlich, als die erste der erwähnten Arbeiten fand blos anfänglich bei der Anlegung des Mundloches und des Schachtes statt, wo ohngefähr ein anderthalb bis 2 Ellen Dammerde abzuräumen war, und wurde durch Hilfe der Schaufel und Kratze bewerkstelligt, duch welche man das blose Gestein erst völlig trennte, und so dann in Körben einzog aus denen die gewöhnlichen Auslaufekarren zur Weglaufung gestürzt wurde. An dessen Stelle trat sehr bald, jedoch nur vor dem Mundloche die zweite oder Keilhauenarbeit, die aber eben so unbedeuten, als die vorige war, da sie auch nur zur Gewinnung einiger Ellen wilden Gesteins ohngefähr 2 Fuß in die Teufe diente. Hier wurde außerdem vor angeführtem Gezähe noch die ganz gewöhnliche Keilhaue gebraucht, deren eiserner Theil eine Länge von 14 bis 16 Zoll hätte, vorn verstählt und wenig gekrümmt und an dem dikken Ende mit einem runden Stege versehen war, in welches eine hölzerner Helm von 1 ½ – 1 ¾ Ellen Länge reinpaßte. Sie diente dem Arbeiter, welcher sie mit beiden Händen, wie gewöhnlich führte, zur Trennung und Zerkleinerung des schon festeren, als doch noch immer sehr leicht zu gewinnenden Gesteins, welches dann ebenfalls in Begkörben und Karren gestürzt, und so gefördert wurde. Allein bald wurde die Festigkeit des hiesigen Gneuses, der Stunde 4, 6, unter einem Winkel von 10 bis 13 Grad in Mittag Abend einschießt, daß Schlägel und eisen für die Keilhaue genommen werden mußten. Von diesem Gezähe wurde wie gewöhnlich, Ersterer immer ein 3 bis 5 Pfund schwer, ein klein wenig nach der Direktionslinie gebogen und an den Bahnen verstählt, letzteres aber ganz von Stahl und bald länger, bald kürzer ist, je nachdem es sich mehr und weniger abgeschlagen hat, erhielt jeder Häuer 1 Schlägel oder Fäustel, 12 Stück Eisen, und 2 Stück Eisenhelmen, inzwischen reichten die Eisen nicht immer hin, da oft in der Schicht wohl 20 und mehrere von einem Arbeiter verschlagen wurden. Die Gebrauchung nämlich war hier bald leichter bald schwerer, da man einem Theil der Rösche auf dem Abendsterner Spathe treiben konnte, welcher ziemlich in der Richtung derselben streicht und bei seiner Mächtigkeit von 3 bis 6 Zoll zu seiner Ausfüllungsmasse nur höchst selten ganz grobe Geschicke, meist blos Quartz und aufgelösten Gneus hat. Natürlich brachte dieser Gang viel Modifikazion in die Arbeit, man konnte auf ihn da er größtentheils verwittert war, einige Zoll verschrämen, und dadurch sich noch eine ganz feine Seite zu großer Erleichterung und Beschleunigung der Arbeit verschaffen, da man hingegen, wenn sich der Gang verdrückte oder mit dem Röschenorte von dem Gang wegkam, nicht nur weit festeres Gestein hatte, sondern auch allen Ausschram verlohr. Aus diesem Grunde bestanden diese so genannten Schräm Arbeit theils in Brunen, theils in Reintreiben, zu ersteren bediente man sich kleineren, zum letzten größerer Eisen, und arbeitete mit beiden sowohl vor als über der Hand. Ganz vorzüglich wurde aber bei dem Röschenbetriebe das einmännische Bohren und Schießen angewendet, dem man zum Theil, wie bei der vorigen Arbeit dirch Verschrämen im Liegenden sehr zu Hilfe kam. Das eigentlich bestimmte Bohrmass pro Schicht war auch hier, wie gewöhnlich 40 Zoll oder 2 Löcher, indes zu 18 bis 20 Zoll, doch richtete sich dieses sehr nach der nöthigen Verschrämung indem dann, wenn der Hauer schrämen mußte, ihm gewöhnlich nur noch Zeit zu einem Bohrloche übrig blieb. Im mittleren Durchschnitte wurde ein Bohrloch von obiger Beschaffenheit binnen 1 ½ Stunden abgebohrt, wobei allemal 36 Schläge einen Schauer ausmachten, indem durch diese das Loch ½ bis ¾ Zoll tiefer geworden war, und einer Ausräumung bedurfte, folglich konnte man hier auf einen Zoll abzubohren ohngefähr 4 Minuten nehmen. Zu der Bohr Arbeit selbst bekam jeder Häuer 6 Meiselbohrer, 12 Bergeisen und zugleich mit seinen Gesellen ein sogenanntes Schießzeug, das heißt, Räumnadel, Stampfer, Kräzzer, Pfüzeimer und Pfropfen Laimworger und ferner wurde ihm eine Quantität Pulver zu einer gewissen Anzahl Patronen wegen 6 auf das Pfund gingen, also einzeln 5 1/3 Loth Pulver hielten, vom Untersteiger zugewogen, der Betrag aber dafür von seinem Gedingegelde abgezogen. Dieses Pulver war ein Gemisch von hiesigen und böhmischen, welches ungemein gute Dienste that, da das böhmische sehr feines Musketenpulver die Entzündung beförderte, durch das hiesige aber an seiner großen Geschwindigkeit gehindert wurde. Die erwähnten 6 Stück Böhrer bestenaden in 2 Anfangs- 2 Mittel- und 2 Abböhrern. Die ersteren waren 12 bis 14 Zoll lang und am Kopfe 1 1/8 Zoll stark, die Mittelböhrer 16 bis 18 Zoll lang, und am Kopfe 1 Zoll stark, die Abbohrer endlich 28 bis 30 Zoll lang, und 7/8 Zoll unten stark, alle aus gefrischten Stahle gearbeitet. Gleiche Länge mit den Abbohrern hatten auch die stählernen Stampfer und Kräzzer, und die kupfernen Schießnadeln, deren Form übrigens wie gewöhnlich war. Mit diesen Gezähe wurden nun die obgedachten Bohrlöcher abgebohrt, deren Lage und Vorgaben zwar sehr verschieden war, erinnerer ich mich nicht bei letzteren über 12 Zoll bemerkt zu haben. Was hingegen das erstere die Lage betrifft, so war diese wieder beim Schachtabsinken und, vor den Oertern sehr verschieden. Bei ersteren wurden die Löcher im Vorgesümpfe etwas klein und schwach angelegt, aus dem Vorgesümpfe aber ziemlich parallel, daher in entgegengesetzter Richtung mit der freien Fläche gebohrt, je nachdem diese oder jene Kluft einen besseren Abhub erwarten ließ, bei letzteren aber wurde das Reinbruchsloch auf oder nach der Sohle ohngefähr 18 Zoll tief unter einem Winkel von einigen und 30 bis 40° angelegt, dann aber die Winkel immer vergrößert, bis er beim Saiger Försteschießen seinem Rechten unter oder gleich oder doch sehr nahe kam. Allein oft reichte 1 Loch für den Reinbruch nicht hin, dann wurde noch ein 2. und 3. im Hangenden und Liegenden nöthig, um den gehörigen Abhub für die übrigen Löcher zu erhalten welche gleichfalls in der Zahl sehr verschieden waren, in welchem Klüfte dem Abhub vor oder nachtheilig waren, den letzteren fand hier sehr häuffig statt, oft verbreitete sich die Wirkung des Pulvers auf den Klüften fort, und die Wirkung auf dem bestimmten Punkt erfolgte nur zum Theil, das heißt, es blieb ein Pulversack stehen.

Die Förderung Die Förderung bei dem Röschenbetriebe war immer den Häuern mit verdungen, und geschah theils zum Mundloche mit Karren, theils zum Lichtschachte in Kübels, theils zum Treibeschachte in Tonnen heraus, zuletzt aber waren das Mundloch und der Treibeschacht die Hauptförderungspunkte.

Wasserhaltung Eben so war auch die Wasserhaltung in zweimännischen Zöbern durch den Lichtschacht an die Häuer verdungen, die das Schock Zöber mit 2 Groschen bezahlt bekamen, und wie ich schon oben erwähnte, immer täglich 2 Schock zu ziehen hatten.

Ausbau Endlich muß ich noch des Ausbaus Erwähnung thun. Dieser war blos für einige Punkte nöthig, indem sich sonst der Bau selbst durch seine Form und Gesteinsfestigkeit unterstützte, nehmlich zum Mundloch herein wo die ersteren 4 bis 5 Lachter in naße elliptische Mauerung gesetzt sind, in der Folge aber noch gleichviel angeschlossen werden soll, um die Wasser nicht weit über tage frey fortleiten zu dürfen. Vom Lichtschachte 4 Lachter in Morgen, wo die Förste wegen minderer Ständigkeit ohngefähr 12 Ellen ostwärts mit Kastenverschlag und Bergeversatz gestürzt ist. Im Lichtschachte selbst, der normale Bolzenschroth gesetzt war, nach Vollendung der Rösche aber, des Haldensturzes wegen zugewölbt wird. 27 ½ Lachter vom Fassungspunkte in Morgen wo der obgedachte alte Schacht auf gewöhnliche Förstenzimmerung abgetrieben ist.“

Bei der vorangegangenen Beschreibung handelt es sich um die noch heute teilweise erhaltene und auch fahrbare Rösche vom „Abrahamschacht“ zum „Davidschacht“. Die Rösche ist etwa 50 m hinter dem östlichen Kunstschacht verbrochen, ebenso die Verbindung in die Radstube des westlichen Kunstschachtes.

|

Blick vom Parkplatz an der Hüttenbrücke flußabwärts in Richtung „Abrahamschacht“. Die im Bild sichtbare Stützmauer gehört zum „Neumorgensterner Kunstgraben“. Dieser versorgte den östlichen „Abrahamschacht“ wie auch den „Davidschacht“ mit Aufschlagwasser für die dortigen Kunsträder. |

Die Reste dieser Pinge markieren die Lage des „Davidschachtes“ und die frühere Geländeoberkante. |

Blick vom Muldenufer auf die heutige Haldenschüttung am „Davidschacht“, welche wohl nach dem Hochwasser 2002 entstand. |

|

Die Hüttenrösche Dieses Wasserversorgungsbauwerk diente eigentlich zur Versorgung der Aufbereitunganlagen der Muldner Hütte, war ursprünglich als offener Graben angelegt und musste später aufgrund der Haldenschüttungen überwölbt werden. Das obere Mundloch der „Hüttenrösche“ ist noch heute sichtbar, ebenfalls Reste des ehemaligen Grabens.

|

Das obere Mundloch der Hüttenrösche liegt etwas unterhalb der „Neumorgensterner Wäsche“ aber auf dem gegenüber liegenden Muldenufer. |

Als Wasseraufschlag für die Muldner Hütte wurde früher fast die ganze Mulde beansprucht, wohl um bei Niedrigwasser in Regenarmen Zeiten immer genügend Wasser zur Verfügung zu haben. Hier die Situation vor der Überwölbung des Grabens. |

|

Die Fortsetzung der „Hüttenrösche“ als Wasserabzug verläuft auf tieferer Sohle unter der Freiberger Mulde hindurch und führte die Wasser der Aufbereitungsanlagen der Muldner Hütte durch das Morgensterner Grubenfeld hindurch. Sie leitete ebenso die Wasser des „Abrahamschachtes“ mit ab und mündete ursprünglich in den Mühlgraben der Ratsmühle.

|

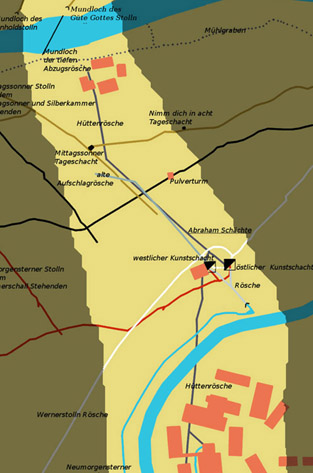

Verlauf und Lage der „Hüttenrösche“ in einer zeichnerischen Darstellung auf Grundlage eines Grubenrisses. |

Das Mundloch mit Abflußgraben liegt ein ganzes Stück flußabwärts vom „Davidschacht“ entfernt. |

Das Mundloch der „Hüttenrösche“ heute. |

Der Abflußgraben verläuft ein Stück parallel mit der Freiberger Mulde bis er heute dort einmündet. Dies war ursprünglich aber anders... |

Das Wasser der „Hüttenrösche“ wurde in einem vom „Davidschacht“ kommenden Mühlgraben gefasst und zusammen mit weiterem von der Mulde abgeleiteten Wasser der „Rathsmühle“ zugeführt . Die Reste des Mühlenwehres sind noch heute in der Freiberger Mulde sichtbar. |

Blick auf das Wehr der „Rathsmühle“. |

Lage des Mühlgrabens im Muldental. Der Grabenbereich zwischen „Davidschacht“ und „Hüttenrösche“ ist heute nicht mehr sichtbar. Ab der Hüttenrösche kann man den Graben noch teilweise im Gelände verfolgen. Auf der Zeichnung ist der Graben als Punktlinie dargestellt. |

|

Zum Neuschacht bzw. Neuer Kunstschacht 1868 wurde auch auf dem „Morgensterner Neuschacht“ ein Dampfkunstgezeug für die Wasserhaltung erbaut. Es handelte sich ebenfalls um eine Dampfmaschine cornischer Bauart mit einem 50 Zoll weiten Zylinder und 9 Fuss Kolbenhub. Diese Maschine war in einem Treibehaus aufgestellt. Daran schloß sich ein Kesselhaus mit 3 einfachen eingemauerten Dampfkessel und über einen Rauchgaskanal verbundener Esse an. Die Anlage auf dem „Neuschacht“ verfügte ebenfalls über einen mit dem Balancier verbundenes zusätzliches Ausgleichsgewicht zur Beruhigung der auftretenden Schwingungen während der Arbeitsgänge. Das Kunstkreuz dieser Anlage war aber vollkommen aus Eisenprofilen gefertigt, die aus 4 Winkelprofilen zu einem gleichschenkligen Kreuz vernietet und verschraubt wurden und somit ein stabiles Profil zur Übertragung der gewaltigen Kräfte bildeten und war folglich nur teilweise baugleich mit der vom „Abraham Schacht“. Ein ähnliches Gestänge ist heute noch im „Herrmannschacht“ der Grube „Alte Hoffnung Erbstolln“ zu Schönborn/Dreiwerden erhalten. 1870 ist dann der Neuschacht bis auf eine Teufe von 100 Lachter unter Treibehaussohle oder 94,25 Lachter unter Geländeoberkante verteuft worden. Der hier anstehende „Morgensterner Morgengang“ war bisher unverritzt. Der Gang selber war nur 6 Zoll mächtig und bestand hauptsächlich aus aufgelösten Gneis, Quarz und Kalkspat und sehr selten mit etwas Erzen wie Schwefelkies und Bleiglanz. Bei etwa 68 Lachter unter der Hängebank tangiert der „Rothschönberger Stolln“ den „Neuschacht“. Hier ist auch der „Harnisch Stehende“ durch ein Ort in Richtung Norden angefahren worden. Der Gang zeigte sich hier mit 2 - 3 Zoll mächtigen Arsenkies und Bleiglanz. Im selben Jahr hat man auch die Förderung komplett umgestellt. Bisher geschah die Förderung im „Neuschacht“ mittels 5 Haspeln (!) aus dem Schachttiefsten. Ungewöhnlicherweise ist für die Förderung eine 60 PS starke „Kondensationsdampfmaschine“, also eine nach dem cornischen Prinzip arbeitende Maschine aufgestellt worden! Diese funktionierte ebenso über einen Balancier wie die Wasserhaltungsmaschinen, nur wurde die lineare Bewegung wieder in eine Drehbewegung umgewandelt. Warum diese schon damals äußerst veraltete Maschine gewählt wurde, ist nicht bekannt. Das Förderseil ist über 12 Fuss messende Seilkörbe aufgerollt und über 8 Fuss messende Seilscheiben geführt. Die Fördertonnen fassten 25 Freiberger Kübel. Gegen Ende des Jahres 1870 ging die Anlage in Betrieb. Um 1871 erreichte der Neuschacht die 3. Gezeugstrecke und war das letzte in Betrieb stehende Revier des „Morgensterner Grubenfeldes“. Das eiserne Gestänge der Wasserhaltungsmaschine ist bis dahin verlängert und durch den Anbau von 3 eisernen Drucksätzen von 16 Zoll Plungerweite für die vermehrte Wasserhaltung vorgerichtet worden. Ein Speisewassersatz für die Dampfmaschinen stand in der Aufschlagrösche. Mit der Weiterteufung des „Neuschachtes“ sollten die „Alt-Morgensterner Baue“ gesümpft werden. Um 1883 umfasste das „Morgensterner Grubenfeld“ Grubenfeld nur noch den „Neuschacht“, sowie die Morgensterner Wäsche, das 2. Trockenpochwerk nebst Schneidemühle in der ehemaligen mittleren Rathsmühle, die beiden Walzwerke, den Steinbruchsbetrieb, die Abrahamer Schmiede und den Zimmerplatz, sowie die Hauptniederlage für Dynamit im „Glücksilberstemstolln“, den Pulverturm und das Zünderhaus. Zum 1. März 1886 ist das Bergebäude „Himmelfahrt Fundgrube“ mitsamt seinen erkauften Zubehörungen verstaatlicht worden, damit auch das „Morgensterner Grubenfeld“. |

Lage des „Neuschachtes“ und des alten und neuen „Huthausschachtes“. |

Der „Neuschacht“ oder auch „Neuer Kunstschacht“ mit Schachtkopf und Schornstein im Vordergrund und dahinter die Reste des „Huthauschachtes“ mit Halde und Mauerresten. Die Aufnahme stammt vom Freiberger Fotografen Reimann und entstand in den 1920er Jahren. (Foto: Sammlung Familie Klanthe, Halsbrücke) |

Heute sieht es hier so aus! Die Reste der alten Schachthalde sind mit der Schlackehalde der ehemaligen Saxonia-Hütte überkippt worden und darauf steht nun eine Photovoltaikanlage der SOLAR WORLD. |

Dem aufmerksamen Bergbaufreund fallen aber die Konturen der ursprünglichen Halden beider Schachtanlagen ins Auge. Es verschwand nicht alles! |

Ein Blick über den Zaun und die Reste des Schachtkopfes vom „Neuschacht“ hat man direkt vor Augen. |

Ein paar Bilder aus der Nähe... |

auf die massiven Fundamente des ehemaligen Treibehauses. |

Von allen Schächten des Morgensterner Grubenfeldes ist dies der letzte Schachtkopf, der in der Landschaft wenigstens noch teilweise sichtbar ist. Daß auch er halb überkippt wurde, lag daran, daß die dahinter angrenzende Schlackehalde bis weit in die 1990er Jahre hinein brannte. Den unterirdischen Glutherd mit einigen Hundert Grad zu löschen, wäre höchst aufwendig und nicht ganz ungefährlich geworden, so daß sich die Saxonia- Gesellschaft als Rechtsnachfolger des ehemaligen Albert- Funk- Buntmetallkombinates und Eigentümer des heute dahinter liegenden Gewerbegebietes dazu entschloß, den Brandherd sicher abzudecken und quasi langsam ausglimmen zu lassen. |

Die Halden- und Mauerreste des Huthausschacht- Komplexes reichen ebenfalls bis an die heutige Hüttenstraße und sind hinter einem Drahtzaun sichtbar. |

Teilweise abgetragene Halde. Außer einigen Schürfgräben und Mauern ist hier nichts weiter erhalten. Der Schachtkopf liegt heute unter dem verfüllten Schlammteich mit der darauf errichteten Photovoltaikanlage. |

|

Die Wismutzeit Das Erkundungsrevier "Muldenhütten" bestand von 1948 bis 1950 als Teil des Objektes 15 – Freiberg. Die Erkundung der Grube durch die SAG Wismut erfolgte schon ab 1945 durch den „Huthausschacht“ (als Schacht 115 bezeichnet) und die „Wernerstolln-Rösche“. Diese wurde im nördlichen Teil, am alten Durchschlagspunkt des Gegenortbetriebes um ca. 1 m nachgerissen, zu dieser Zeit wurde auch das Sprengmittellager in dem Stolln angelegt. Das Füllort des „Alten Kunstschachtes“ wurde von der Wismut nachgerissen, um einen Haspel aufzustellen. Ebenfalls wurde der westliche „Abrahamschacht“ wieder aufgewältigt, bekam aber keine Schachtnummer. Die Versuchsabbaue der Wismut lagen alle auf dem „Morgensterner Morgengang“, auf dem eine Uranvererzung mit ca. 20 g / m² Gangfläche nachgewiesen wurde. Die Abbaublöcke erreichten etwa 30 m Firstenhöhe, wodurch der „obere Stolln“ in diesem Bereich wahrscheinlich komplett vernichtet worden ist. Am „Neuen Kunstschacht“ hat die Wismut ein Ziegelgewölbe eingerissen, um auch hier einen Haspel aufzustellen. Hier findet sich eine Jahrestafel von 1948, die wahrscheinlich anlässlich dieser Arbeiten eingeschlagen wurde. In dem Bereich gibt es auch eine kleine Feldstrecke, an der man sieht, dass sich die Abbaue noch bis ca. 5 m unter die Erbstollnsohle fortsetzen. Da das Vorkommen aber nicht ergiebig genug war, wurde von einer Untersuchung der tieferen Sohlen abgesehen.

|

|

|