|

Ein

anderer, alljährlich mehrfach sichtbarer Bestandteil der Traditionspflege sind

die regelmäßig stattfindenden

Bergparaden in den bedeutenden, oder auch in den weniger bedeutenden,

verschiedenen Berg-Städten unserer sächsischen Heimat und in der

Landeshauptstadt. Hier soll nun dem Bürger und auch dem ahnungslosen Touristen,

die erfreulicherweise immer sehr zahlreich zu solchen Paraden jubelnd anwesend

sind, die tiefe Verbundenheit der jeweiligen Region zum Bergbau der Altvorderen

vermittelt werden.

Na,

zugegeben: Wer feiert nicht schon gern und im Erfinden von Anlässen waren die

Sachsen durchaus schon immer kreativ. Viele Bergaufzüge haben auch kirchliche

Feiertage zum Hintergrund oder einen Dankgottesdienst zum Bestandteil. Und wer

geht schon am Sonntag in Arbeitskleidung in die Kirche...

Doch

wird hier nicht auch ein Trugschluß vermittelt ?

Die

Bergarbeit unserer Vorfahren war auf keinen Fall schön und romantisch, wie die

Atmosphäre an solch einer Bergparade egal wo diese stattfindet ! Sollte

die bergmännische Traditionspflege in Sachsen nicht doch etwas mehr Inhalt und

Saft haben ?

Ja

und ob, schon seit einigen Jahren oder besser schon seit gut einem Jahrzehnt

existiert ein Projekt, daß sich mit der realistischen Darstellung des Bergmanns

in der Öffentlichkeit befaßt. Als Grund für dieses Projekt sehen die Macher -

alles sächsische Bergbaufreunde aus dem Freiberger Land, die selber auch aktiv

Montanforschung und Traditionspflege in praktischer Art und Weise betreiben - in

der angesprochenen derzeitigen Traditionspflege diverser Verbände und Vereine

mit den von ihnen organisierten Veranstaltungen. Dabei werden die sozialen Verhältnisse

bei solchen „Berg“-Paraden vollkommen ausgeklammert. Der Bergmann wird als

immer schön saubere Lichtgestalt mit schlohweißen Hosen und viel uniformierter

Farbe - so wie man die Leuchter kennt, die zur Weihnacht vom Boden geholt werden

- in seinem feinen Zwirn und immer lächelnd und wohlgenährt, dem am Straßenrand

applaudierenden Bürger vorgeführt. Ein Bild das sich fest und kaum

korrigierbar in die Köpfe der Bürger und Touristen eingebrannt hat.

Doch

wie sah der „arbeitende“ Bergmann überhaupt aus ?

Gibt

es denn auch Darstellungen außerhalb der berühmten Bildbände mit den

Paradeuniformen ?

Das

sind Fragen, die sich im Laufe der Zeit zu diesem Thema ergaben. Es gibt

Darstellungen, doch wird hier schon früh eine Korrektur sichtbar, da man schon

in früheren Jahrhunderten lieber die Paradeuniform sehen wollte, als einen

schmutzigen, ausgemergelten Bergmann, dem man seinem gesellschaftlichen Stand

und seine sozialen Verhältnisse ansah. Die Zahl realistischer, bildlicher

Darstellungen ist stark begrenzt.

Dabei

soll aber nur auf allgemein bekannte Werke zurück gegriffen werden, welche auch

publiziert wurden. Die älteste allgemein bekannte bildliche Darstellung finden

wir in einem Bildband, der 1830 von G. E. Rost in Freiberg mit dem Titel

„Trachten der Berg- und Hüttenleute im Königreich Sachsen“ herausgegeben

wurde. Es findet sich nur eine Zeichnung zum Bergmann in Arbeitskleidung und

keine Beschreibung dieser, aber äußerst ausführliche Beschreibungen der

Paradeuniformen nebst den Unterschieden der einzelnen Bergreviere.

|

|

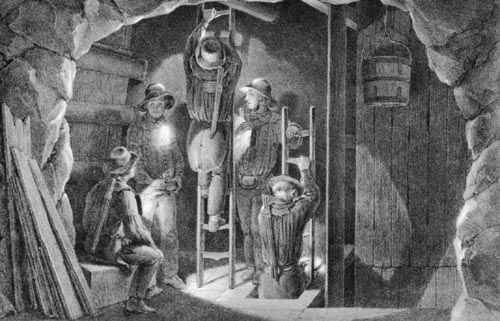

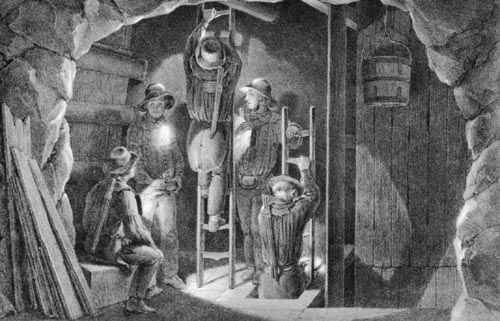

Sächsischer Bergmann in Arbeitstracht aus G. E. Rost, „Trachten der Berg- und

Hüttenleute im Königreich Sachsen“ Freiberg 1830

|

|

Auch

hier wird der Bergmann als „schön“ und „wohlgenährt“, entgegen den

eigentlichen Lebensverhältnissen, einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

Doch sehen wir hier auch eine der ältesten farbigen bildlichen Darstellungen

der Arbeitstracht des Bergmanns aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. In „Geschichte

und Beschreibung des sächsischen Bergbaus nebst 22 colorierten Abbildungen der

sächsischen Berg- und Hüttenleute in ihren neuesten Staatstrachten“ von

1827 ist wenigstens eine Erwähnung der Arbeitskleidung enthalten:

„Die

Kleidung der Bergleute besteht aus einer kurzen Jacke oder Kittel mit weiten Ärmeln,

wozu das sogenannte Berg- oder Fahrleder kommt. Vorn am Leibe tragen sie ein

Bergtäschchen, worin sich das Feuerzeug befindet, und wenn sie eine gewisse

Rangstufe erreicht haben, ein oder zwei Messer, sogenannte Tscherper. Ihre Jacke

in der Arbeit ist von grober Leinwand, außer derselben von schwarzer Leinwand,

oder dergleichen Tuch. Zum Arbeitskittel gehört die Blende, eine Laterne, welche

beim Ausfahren hinten über dem Fahrleder, beim Einfahren aber vorn an der Brust

befestigt ist. Alle, zum Berg- und Hüttenwesen gehörige Arbeiter (Bergvolk)

müssen diese Kleidung an Fest- und Lohntagen, und wo sie in Gegenwart ihrer

Vorgesetzten erscheinen, tragen“.

Beim

ersten Lesen ist man verdutzt bei der Vorstellung,

daß das Geleucht „...beim

Ausfahren hinten über dem Fahrleder“ getragen werde. Auch dabei

brauchte man schließlich „vorne“ Licht, damit man die Sprossen der Fahrt sicher

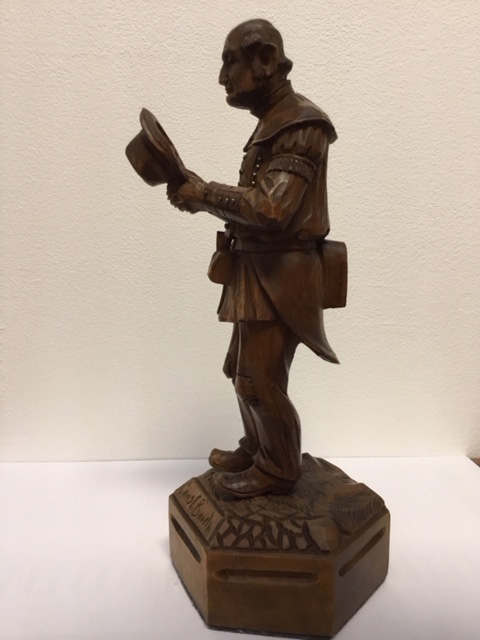

greifen konnte... Im Jahr 2018 hat uns unser Leser A. Weiß aus Dippoldiswalde aber

Fotos einer geschnitzten Figur zur Verfügung gestellt, die tatsächlich die

Blende „am Heck“ - über dem Arschleder - trägt. Es muß also wirklich Momente

gegeben haben, in denen man sie so trug.

Anfang 2019 hat uns Herr

C. Beier aus Zschopau darauf aufmerksam gemacht, daß die Signatur am Sockel der

Figur richtig Constantin Bach zu lesen ist. Dies war der Schnitzer dieser

Figur, der von 1858 bis 1934 lebte und in Elterlein zu Hause war. Wahrscheinlich

ist diese Figur also zwischen 1920 und 1934 entstanden, wie die meisten seiner

Arbeiten.

|

Eine 22 cm hohe, geschnitzte Bergmannsfigur. Der Sockel ist mit „Const. Bach“ signiert,

der Name des Schnitzers. Foto:

A. Weiß.

|

Die Figur scheint ein Gebet aus dem Hut zu lesen... Ganz sicher hat der

Schnitzer einen Moment der Andacht dargestellt, in dem es nicht auf das äußere

Licht ankam...

Foto: A. Weiß.

|

Dreht man sie ganz herum, ist es deutlich zu sehen: Diese Figur trägt die Blende

„hinten über dem Fahrleder“ - genau so, wie oben im Textzitat

beschrieben.

Foto: A. Weiß.

|

|

Der

Ursprung dieser Arbeitstracht ist aber wesentlich älter und geht auf einen

Gedanken

des sächsischen Oberberghauptmanns Abraham von Schönberg zurück.

Dieser äußerte die Ansicht, daß die sächsischen Bergleute nach militärischem

Vorbild eine uniformähnliche Kleidung tragen sollten. Danach sollte der Rang

der Berg- und Hüttenarbeiter sowie der dazugehörigen Beamten im Bergwesen

(schon 1668) anhand ihrer Kleidung sofort erkennbar sein. Dies sollte auch dem

Berufsstand einen erheblichen öffentlichen Respekt verschaffen. Erst 1719

wurden erstmals diese Gedanken umgesetzt und die Bergsänger mit einer uniformen

Berufskleidung ausgestattet.

Ab

1769 wurde die uniforme Berufskleidung durch das Oberbergamt durchgesetzt und

verbreitet. In diese Zeit fällt auch die Entstehung unseres Bergkittels für

den untertage arbeitenden Bergmann mit den schon oben erwähnten Utensilien.

Unter S. A. W. v. Herder ist um 1827 das Tragen durch ein königliches Gesetz

zur Pflicht geworden. Die Mißachtung dessen wurde „als Verleugnung

des Standes und bergmännischen Geistes“ mit Abzug eines Wochenlohnes

bestraft.

|

|

|

|

Dieser

Arbeitskittel bestehend aus bräunlichen Leinen mit Fahrleder, Tzscherpertasche,

Blende und Hut, sowie schweren Stiefel mit Holzsohlen und langen Hosen. Sie

blieben bis zum Ende des Bergbaus in den 1910er Jahren, teilweise aber noch bis

in die 1930er Jahre die Berufskleidung des Bergmanns in Sachsen.

Man

kann aus unserer Sicht also von einer über gut 150 Jahre entstandenen - zwar

zunächst als zwangsläufig verordnete Berufskleidung - bergmännischen Tracht

sprechen. Diese symbolisiert heute den eigentlichen Bergmann, der den Reichtum

Sachsen erwirtschaftete und selber karg und arm sein Leben fristete.

|

|

Weitere

Darstellungen der Arbeitstracht finden sich auch bei Eduard Heuchlers

Zeichnungen in „Album für Freunde des Bergbaus“ aus dem Jahr 1851.

Auch hier ist wieder die starke romantische Verklärung der Verhältnisse des

Berufsstandes Bergmann zu sehen und paßt somit gut in unsere heutige Zeit. Dafür

stellen sie aber auch einen Beleg über das Aussehen des „arbeitenden“

Bergmannes dar, zumindest nach seiner Kleidung, die als einheitlich und

gewachsen, ja sogar traditionell dargestellt wird und sich so mit der o. a.

Beschreibung von 1827 deckt.

|

|

„Die Einfahrt“ aus „Album für Freunde des Bergbaus“ von Eduard Heuchler

von 1851.

|

|

„Die Heimkehr“ aus „Album für Freunde des Bergbaus“ von Eduard Heuchler

von 1851.

|

|

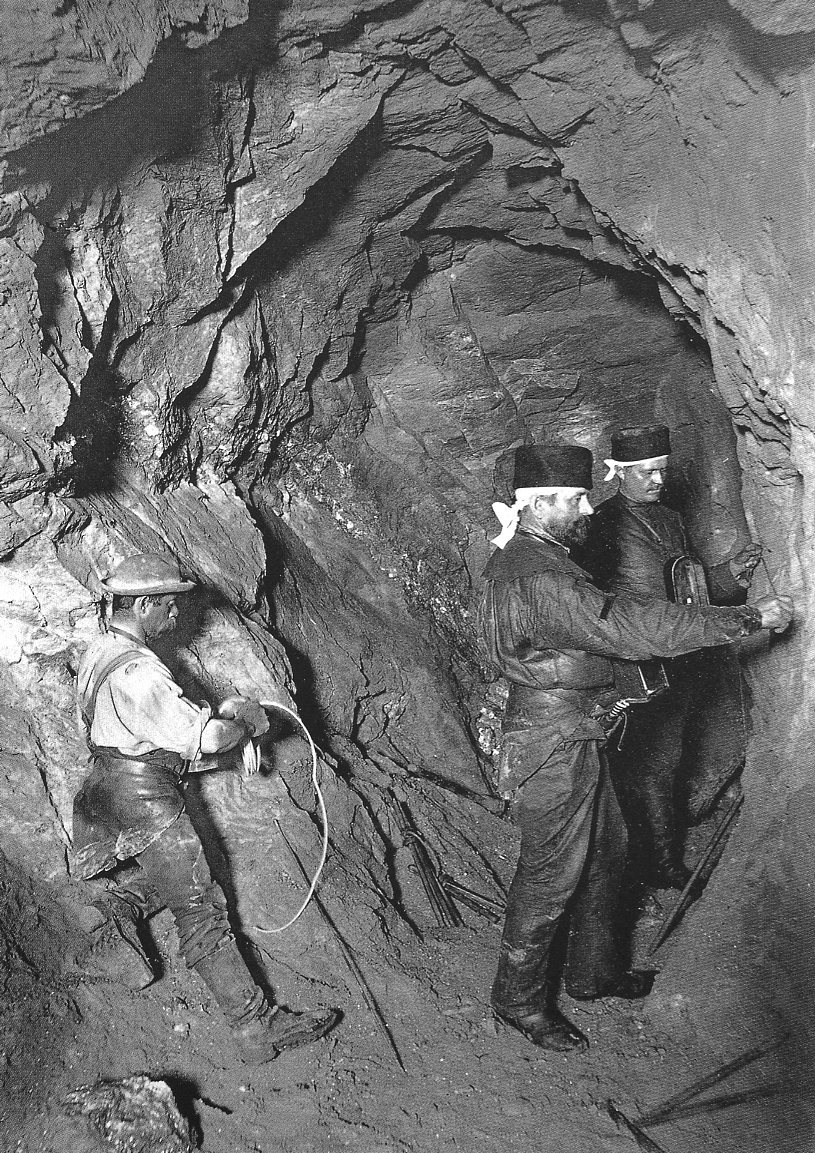

Das

Aufkommen der bildlichen Darstellung in Form der Fotografie um die Mitte des 19. Jahrhunderts eröffnete neue Möglichkeiten der Dokumentation. Einer der

bekanntesten Fotografen bergbaulicher Motive war der akademische Maler und

Fotograf Heinrich Börner aus Freiberg. Er hinterließ einige bemerkenswerte

Bilddokumente, die Ende der 1990er Jahre durch die Initiative von Jens Kugler in

einem Bildband wieder veröffentlicht wurden. Börner zeigt hier erstmals die

Arbeitswelt des Bergmanns so, wie sie wirklich war, ohne die Möglichkeit stilistischer

Veränderungen an den Motiven wahrzunehmen. Auffällig ist jedoch die Präsenz

der Steiger in einzelnen Bildern. Hier entsteht der Eindruck eines

„gestellten“ Bildes. Doch war es sicher nur reine Selbstdarstellung der

Steiger, sich in ihrer beruflichen Stellung auch bei diesem neuem Medium in den

Vordergrund zu rücken. Dennoch bleibt der einfache Bergmann und seine Arbeit

Mittelpunkt der Bilder. Gut zu sehen auch die unveränderte Arbeitskluft der

Bergleute wie sie 1827 weiter oben beschrieben wurde.

|

|

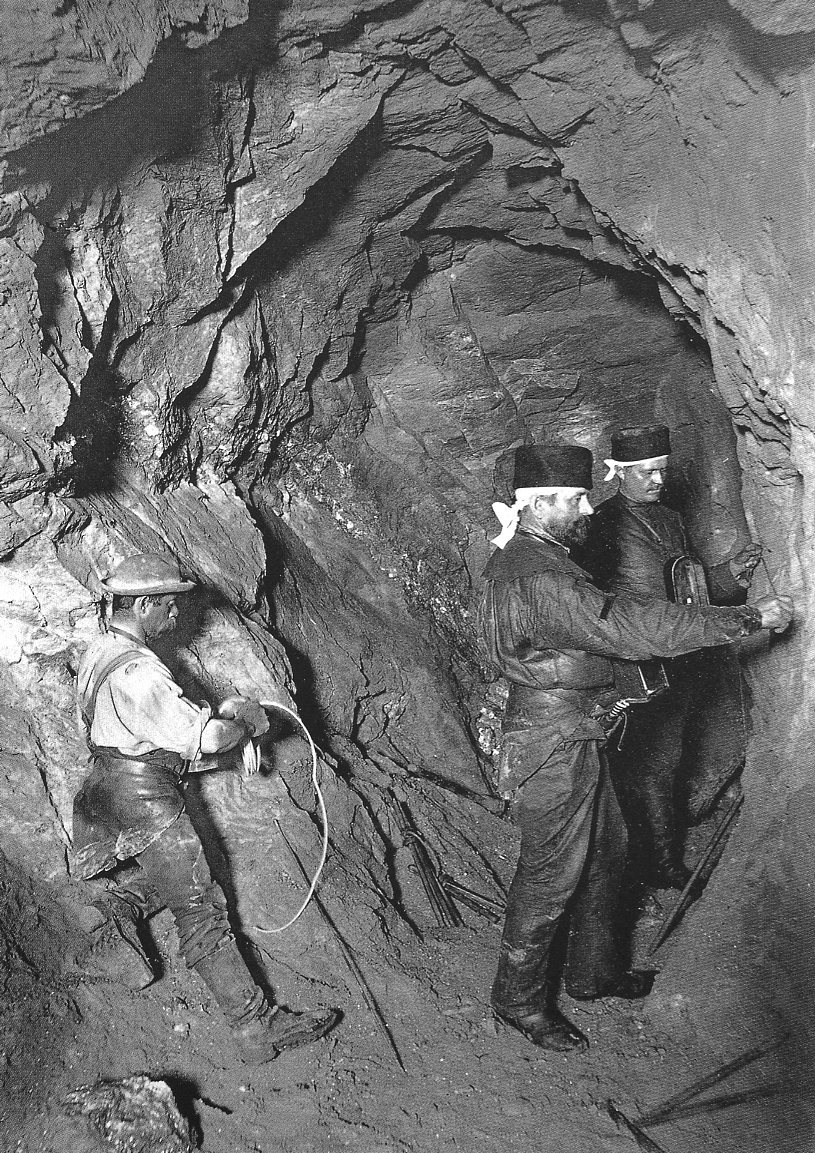

Gedingeabnehmen vor Ort auf dem „Selig Trost Stehenden“ bei Alte

Elisabeth. Fotografie von Heinrich Börner aus dem Bildband „Der

Bergmann in seinem Beruf“ von 1892. 1999 im Jens-Kugler-Verlag neu aufgelegt.

Auffällig bei diesem Bild sind die schweren Stiefel mit hölzerner und

genagelter Sohle, sowie die Nutzung des Fahrleders (im Volksmund auch Arschleder

genannt) als Schutz gegen die Widrigkeiten des Berges.

|

|

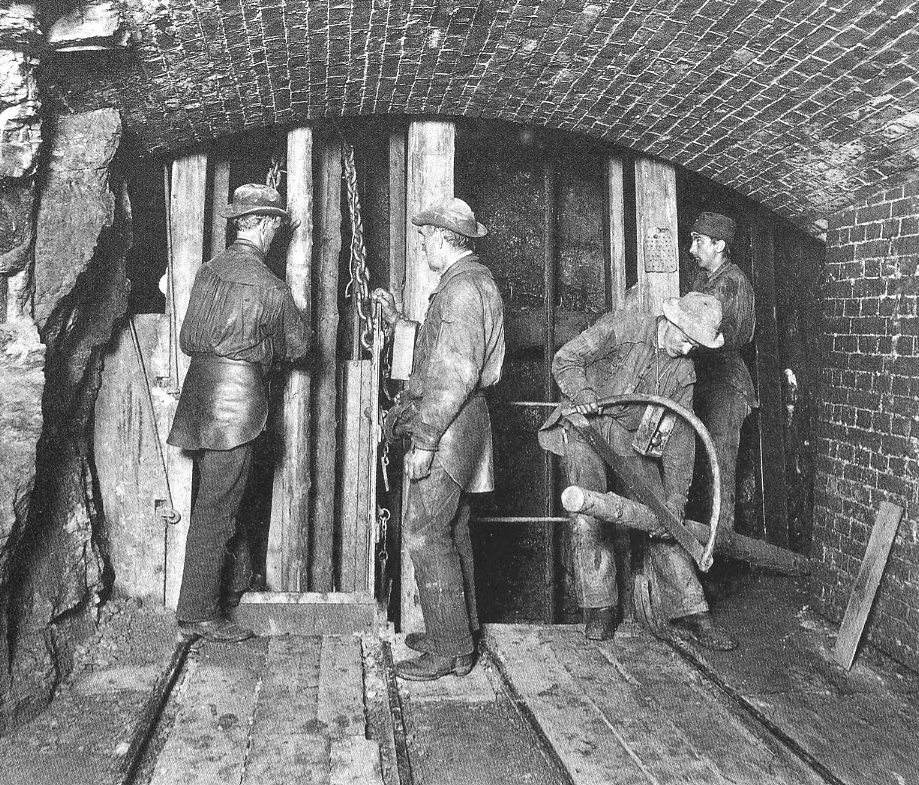

Holz hängen im Abrahamschacht. Fotografie von Heinrich Börner aus dem

Bildband „Der Bergmann in seinem Beruf“ von 1892. 1999 im Jens-Kugler-Verlag

neu aufgelegt. Kleidung und die Handhabung der Blende bei verschiedenen Tätigkeiten

in einem durch Magnesiumblitz nur für Bruchteile einer Sekunde erhelltem Füllort.

Auch hier ist die unveränderte Arbeitskleidung vordergründig.

|

|

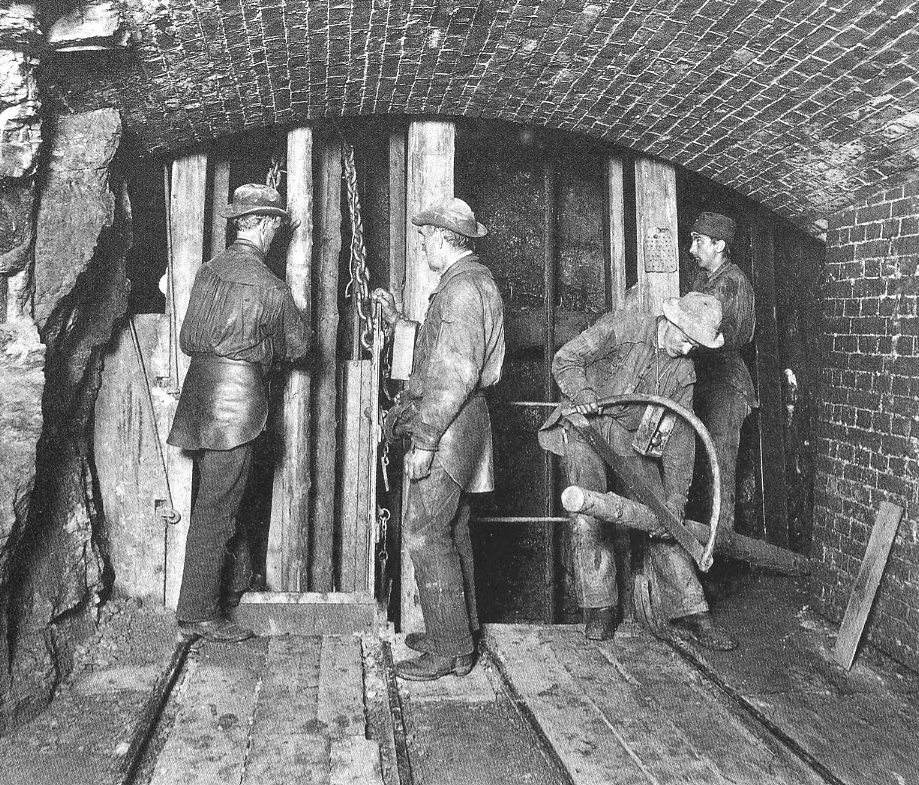

Auch

die Freiberger Fotografenfamilie Reimann hinterließ - heute im Besitz des

Stadt- und Bergbaumuseums - einen immensen Fundus an historischen Fotodokumenten

zur Stadt und Umgebung Freibergs, wie auch zum Bergbau selbst. Auch hier finden

sich Darstellungen des Bergmanns in seiner Berufskleidung bis weit in die 1920er

Jahre hinein. Auch hier ist ersichtlich, daß sich die einst per Gesetz

verordnete Arbeitskleidung unverändert erhalten hat. Trotz vieler Neuerungen

wie dem Karbidlicht oder einer Kopfbedeckung in Form eines ledernen Helmes mit

kurzem Schild.

|

|

Konstantinschacht 3. Gezeugstrecke, Fotografie von Karl August Reymann,

Entstehungsjahr nicht bekannt.

|

|

Vertrau auf Gott Schacht. Fotografie von Karl August Reymann,

Entstehungsjahr nicht bekannt. Ein wohl typisches Bild in der sächsischen

Bergbaulandschaft. Der Bergmann auf dem Heimweg und die Stiefel über die

Schulter gehangen. Auffällig hier, daß die schweren Bergstiefel mit Holzsohle

auf dem Heimweg getragen werden und die leichteren Stiefel mit lederner Sohle lässig

über der Schulter hängen (siehe Bildausschnitt unten).

|

|

|

|

|

|

Arbeitsgemeinschaft

"Bergkittel"

In den letzten zehn Jahren

kristallisierte sich eine neu Einstellung in der Bevölkerung heraus. Durch die

zaghaft öffentlich werdende Montanforschung seit 1989 und die zunehmende

Akzeptanz durch die Behörden, besonders durch das sächsische Oberbergamt

Freiberg, wird auch nach den Hintergründen von Bergaufzügen- und Paraden

gefragt.

Die Beantwortung solcher

Fragen erfolgt in der letzten Zeit auch durch die öffentliche Präsenz einiger

Bergbaufreunde aus dem Landkreis Mittelsachsen - zwar nicht bei den

weihnachtlich- festlichen Bergparaden

in den großen Städten, aber bei vielen Heimatfesten in ehemaligen, meist

kleineren Bergbaustandorten. Diese Bergbaufreunde fertigten sich nach den

originalen Vorlagen aus dem Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg die Arbeitskittel

der Bergleute des 19. Jahrhundert nach und tragen diese auch öffentlich zu den

entsprechenden Anlässen, wie Heimatfesten und Jubiläen ehemaliger

Bergbauorte.

Dieses Projekt

„Bergkittel“ ist im Verein Altbergbau

Freiberger Land e.V. organisiert und steht

neben dem Ausbau der Bergwerksanlage an vorderer Stelle. Bei den Festumzügen

der letzten Jahre bewies der Applaus der Zuschauer die Richtigkeit und

Lehrhaftigkeit des Projektes. Denn der Berufsstand des Bergmannes war auf keinen

Fall romantisch und schön, wie es mit den weihnachtlichen Bergparaden

vermittelt wird.

Die

nachfolgenden Bilder zeigen das akribische Vorgehen bei der

Nachfertigung der heute fast vergessenen Berufskleidung des Bergmanns aus der

Zeit der 18. bis zum 1. Drittel des 20. Jahrhunderts. Die im Bild zu sehende

Freiberger Blende ist ein Original, ebenso die im Gehänge mitgeführten

Bergeisen. Sämtliches Lederzeug wurde nach originaler Vorlage nachgefertigt.

Die schweren Stiefel mit Holzsohlen stammen aus dem letzten Weltkrieg und sind

ein Fund auf dem Trödelmarkt, passen aber ganz genau zur Arbeitstracht des

Bergmanns.

|

|

Die Bergeisen sind originale Stücke, ebenso die Blende, nur das Lederzeug wurde

nachgefertigt, Foto: Robert Brückl

|

|

Ansicht von der Seite.... Foto: Robert Brückl

|

|

...und von hinten, das neue Leder ist noch etwas steif und knittrig, aber das

ist nur noch eine Frage der Zeit ! Foto: Robert Brückl

|

|

Seltene Stücke. Stiefel mit hölzernen Sohlen und entsprechender Nagelung

sind heute äußerst selten aufzutreiben. Diese hier stammen wohl aus der

Notzeit nach dem 2. Weltkrieg, passen aber hervorragend dazu. Foto: Auch Robert

Brückl

|

|

Zwei weitere Frankensteiner Bergbaufreunde in Arbeitstracht.

|

|

Die Frankensteiner Bergbaufreunde vor Ihrer Kaue am Tiefen Anweisung Gottes

Stolln 2008.

|

|

Könnte doch glatt als Original-Postkarte von 1900 durchgehen: Mitglieder des

Bergbauvereins „Altbergbau Freiberger Land e.V.“ in einer etwas gealterten

Darstellung.

|

|

Die Kleidung der im Projekt „Bergkittel“

Mitwirkenden wird durch teilweise originale Accessoires ergänzt. Vor über

Hundert Jahren gefahrene Freiberger Blenden, nachgefertigte Tonpfeifen und

teilweise originale Bergeisengehänge über der Schulter

vermitteln

ein realistisches und nachvollziehbares Bild von den gerade aus der Grube

ausfahrenden Bergleuten.

Im

Laufe der Zeit vergrößerte sich der Kreis derjenigen, die einen Beitrag zur sächsischen

Bergbautradition leisten wollen und sich dem Projekt Bergkittel anschlossen.

Inzwischen sind es fast 30 Mitstreiter, die aus weiteren Bergbauvereinen wie

Biensdorf, Schönborn, Wolkenburg oder auch ohne Vereinsmitgliedschaft sich dem

Projekt angeschlossen haben. Jährlich zwei bis viermal ist das Projekt in der

Öffentlichkeit durch Beteiligung an Veranstaltungen wahrnehmbar.

|

|

Anläßlich der 850 Jahrfeier von Großvoigtsberg ein Gruppenbild vor der Ruine

der Tagesanlagen der Grube Christbescherung.

|

|

Dieses Gruppenbild entstand anlässlich einer Feierlichkeit in Frankenstein vor

dem „Tiefen Anweisung Gottes Stolln“ im Jahr 2010.

|

|

Fast 30 Mitwirkende vor Beginn des Festumzuges anlässlich

der 850-Jahrfeier in Freiberg am 1. Juli 2012 , Foto: Frau Karabinski

|

|

Zur

850-Jahrfeier in Freiberg gibt es aufgrund der von mehreren Fotografen

vorliegenden Bildmenge noch einen separaten

Bildbeitrag... Dabei haben die

"Dreckkittel" nicht nur ein Bild des Festumzuges gestaltet, sondern

außerdem zwei Vormittage lang die Bergstadt erfolgreich gegen die im

Dreißigjährigen Krieg anrückenden Schweden verteidigt ! Bildbeitrag... Dabei haben die

"Dreckkittel" nicht nur ein Bild des Festumzuges gestaltet, sondern

außerdem zwei Vormittage lang die Bergstadt erfolgreich gegen die im

Dreißigjährigen Krieg anrückenden Schweden verteidigt !

|

|

|

|

|